El 23 de septiembre, en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, se llevó a cabo una ceremonia de reconocimiento a la destacada trayectoria de Juan Pascoe, impresor, editor y músico jaranero. La ceremonia fue realizada por iniciativa de la Fundación Carmen Toscano, quien por vez primera otorgó el premio Una Vida Dedicada a la Promoción Cultural. Para celebrar a esta figura de la imprenta mexicana del siglo XX y lo que corre del XXI, se reunieron los amigos más allegados de Pascoe: José María Espinasa, Gilberto Gutiérrez Silva, Antonio García de León, Benjamín Mora, Francisco Segovia, Adolfo Castañón, Javier Ramírez, Alejandra Moreno Toscano —patrona fundadora—, Juan Manuel Herrera Huerta —presidente de la fundación convocante, así como maestro de ceremonias—, y, por supuesto, María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de Adabi de México.

Un breve video permitió a algunos recordar y a otros conocer la trayectoria del fundador del Taller Martín Pescador, imprenta que cumple ya medio siglo de existencia. Asimismo, este material proporciona un recorrido “virtual” por un espacio que ya poco se ve dentro del mundo de los libros en México: una imprenta en donde lo digital y automático no tienen cabida, al menos no en la ejecución.

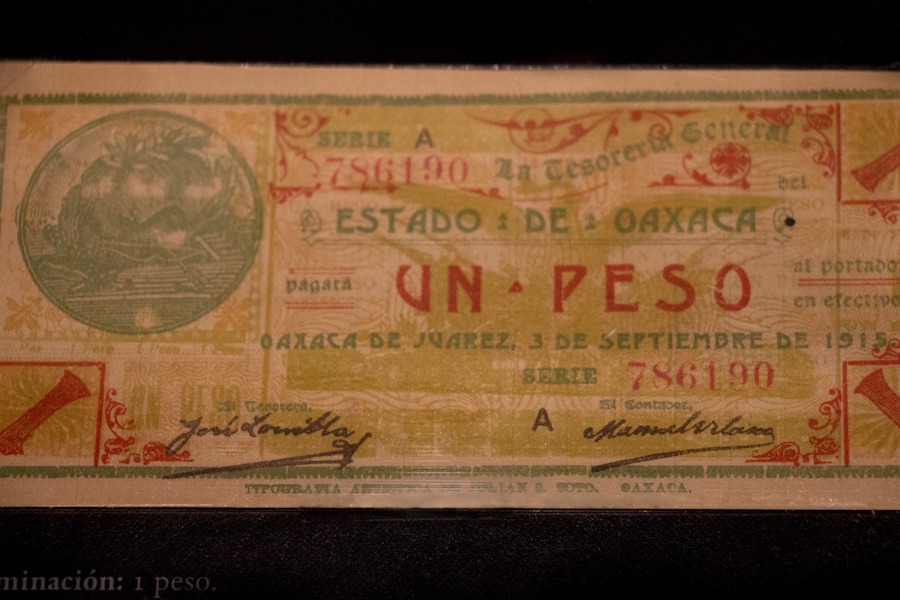

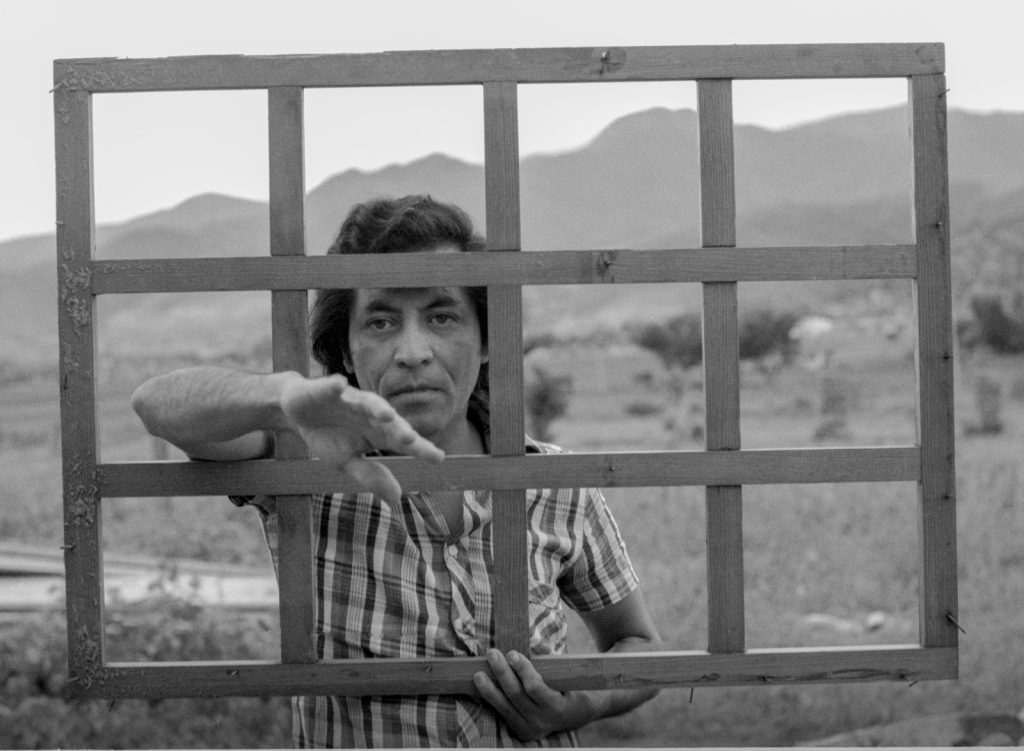

El tenor de los discursos giró alrededor de lo que Juan Pascoe ha hecho posible gracias a la pericia con que desempeña su dedicada labor de impresor, desde la creación de tipos, la propuesta de nuevos formatos y diseños, hasta la formación de un grupo musical. La trayectoria que inició con su formación con Harry Duncan —uno de los mejores impresores norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX— terminó convirtiendo al homenajeado en un “impresor al servicio del español”, igual que sus antepasados. Un camino iniciado desde la Imprenta Rascuache, sello bajo el cual nacieron sus primeros trabajos como aprendiz. Las travesías transitadas para la creación de 987 obras —al momento— han sido variadas, según dieron testimonio los oradores; sus impresiones destacan por su sofisticación, producto del estudio, dedicación y maestría en la ejecución, pero también porque sus poseedores mismos las separan para resguardarlas o para presumirlas. Los disertadores no dejaron de lado la historia propia de la imprenta internacional y mexicana, así como la revaloración que ha hecho Pascoe de la imprenta novohispana, sin olvidar cómo es que su taller fue acondicionado en un antiguo trapiche en Tacámbaro, Michoacán, evocando especialmente sus olores a tinta y a papel.

La doctora María Isabel Grañén, siempre entrañable, afirmó que es el amor el que llevó a todos los presentes a dicho acto de reconocimiento, independientemente de su trayectoria como impresor “es un artista de la tipografía, las bellas letras y la jarana”, tejiendo un paralelismo entre las partituras musicales y los textos publicados por el Taller Martín Pescador, ya que en ellos se puede notar la “afinación” de la composición tipográfica, así como la “armonía de la caja”. Desde una sincronía entre música e imprenta, la doctora Grañén propone una manera distinta de apreciar la obra de Pascoe, quien “nos hace sentir la ejecución musical de las letras”.

La historia de Mono Blanco, el “grupo tribu” iniciado igualmente por Pascoe, también estuvo presente en los discursos, ya que su vida ha sido una combinación de estas dos artes: la música y la impresión, un “nudo entre la tipografía y la jarana”, como afirmara Tomás Segovia, y como insistiera el músico Gilberto Gutiérrez Silva, al decir que donde nació el Taller Martín Pescador también nació Mono Blanco.

Además, el reconocido rememoró parte de la vida cotidiana que le tocó vivir al lado de Harry Duncan y el motivo por el que nació la Imprenta Rascuache: una especie de provocación; “era como Sor Juana diciendo ‘Yo la peorʼ”, afirmó Pascoe. Refirió también cómo nació el nombre del taller y una breve historia sobre cómo se crearon sus primeras impresiones y, por supuesto, sus primeras clientas: Cristina de la Peña y Verónica Volkow, quienes lo presentaron en el ámbito de la cultura mexicana…, y fue ahí que “empezó todo”.

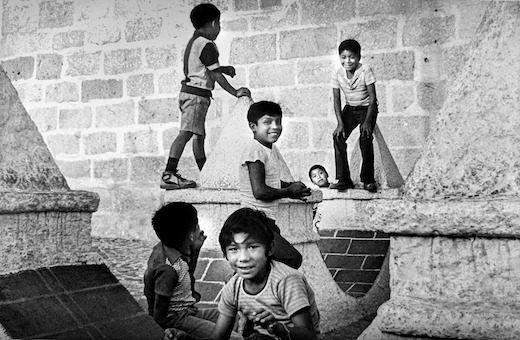

La celebración continuó con un concierto de Mono Blanco al que se unió Pascoe, y finalizó con la apertura de la exposición —en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia— de una parte representativa de su obra impresa.