Han sido tiempos difíciles para el mundo. La pandemia por el Covid-19 nos ha obligado a reflexionar y a cambiar nuestros hábitos. Conscientes de que la salud de todos es primordial, la FAHHO decidió evitar focos de contagio y, aunque cerró sus puertas, continuó trabajando arduamente. Sin embargo, ya es momento de abrir los espacios de la Fundación, ofrecerlos al público como rincones de respiro y saciar nuestra sed de arte, cultura y deporte.

Reinventarnos ha sido nuestra motivación, así que nos preguntamos una y otra vez de qué manera acercarnos a nuestros públicos e instituciones más allá de la presencia física. Los intercambios y experiencias fortalecen los lazos con nuestra comunidad. En estas páginas, el lector será testigo de las sinergias entre las diferentes áreas de la Fundación, verá que estos afortunados encuentros benefician a tantos y cómo se enriquece nuestro trabajo con la mirada del otro.

Durante la pandemia hemos identificado nuestras fortalezas gracias a cada uno de los miembros de la FAHHO. Estamos satisfechos de su talento, capacidad creativa y amor por lo que hacen. Ha sido alentador trabajar de manera más profunda con nuestras colecciones y reconocer tesoros que muy pronto estarán disponibles para la comunidad no solo de manera física, sino digital.

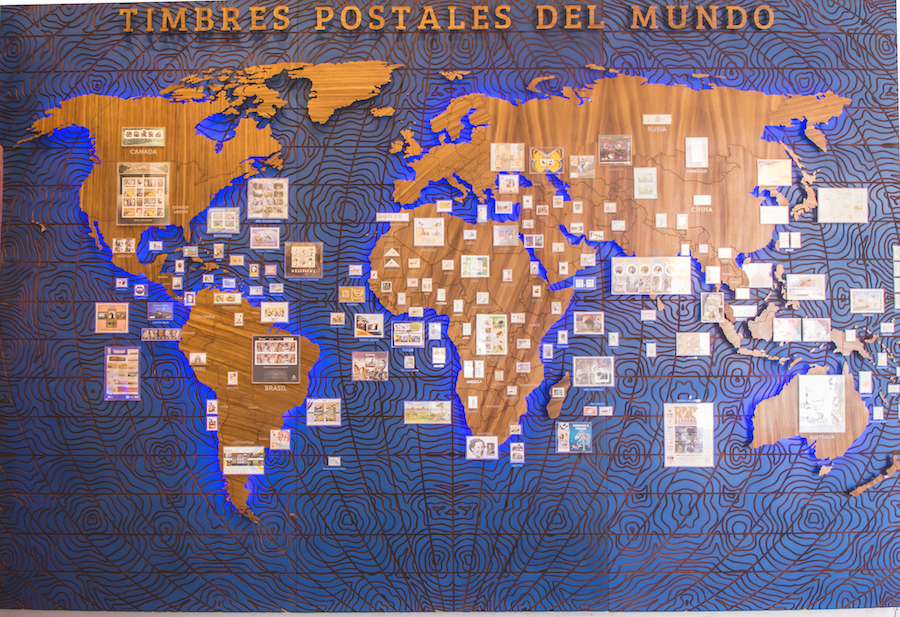

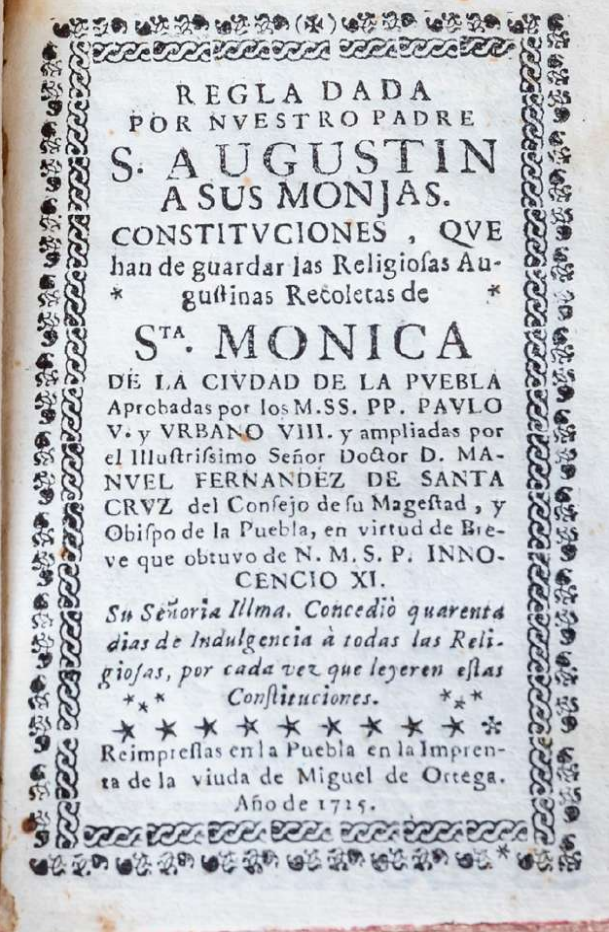

Por lo pronto, queremos seguir en contacto con nuestro público así que compartimos con ustedes la belleza de nuestros acervos. En los siguientes textos se nota la emoción de quien se detiene ante fotografías, obras de arte, textiles, libros, documentos y estampillas postales, miradas que ven más allá de los objetos; se percibe una forma original de apreciar el patrimonio, como la de un joven de catorce años que se acercó por primera vez a un libro del siglo XVIII.

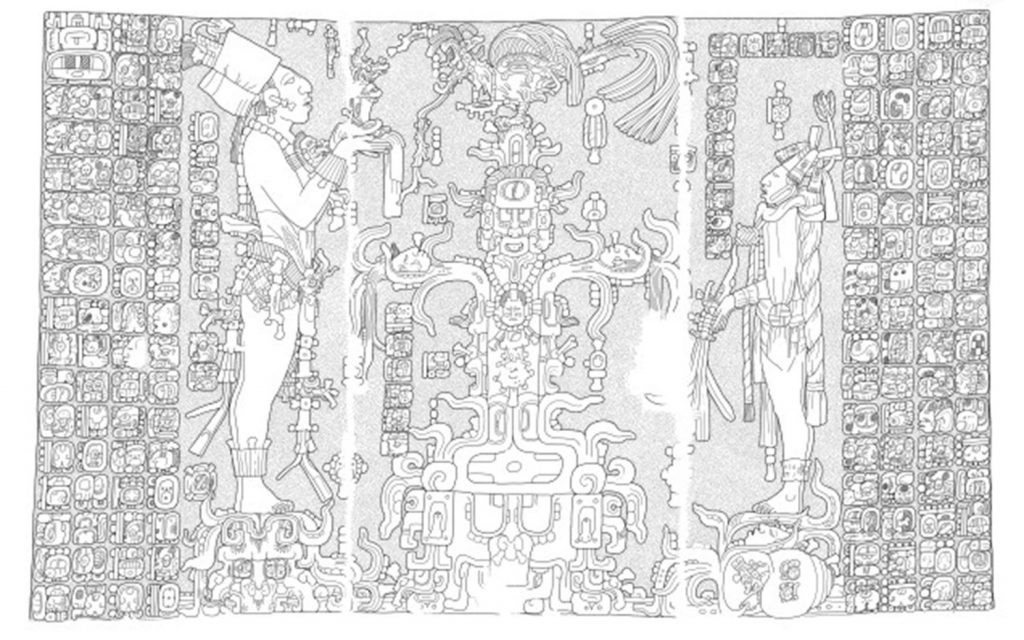

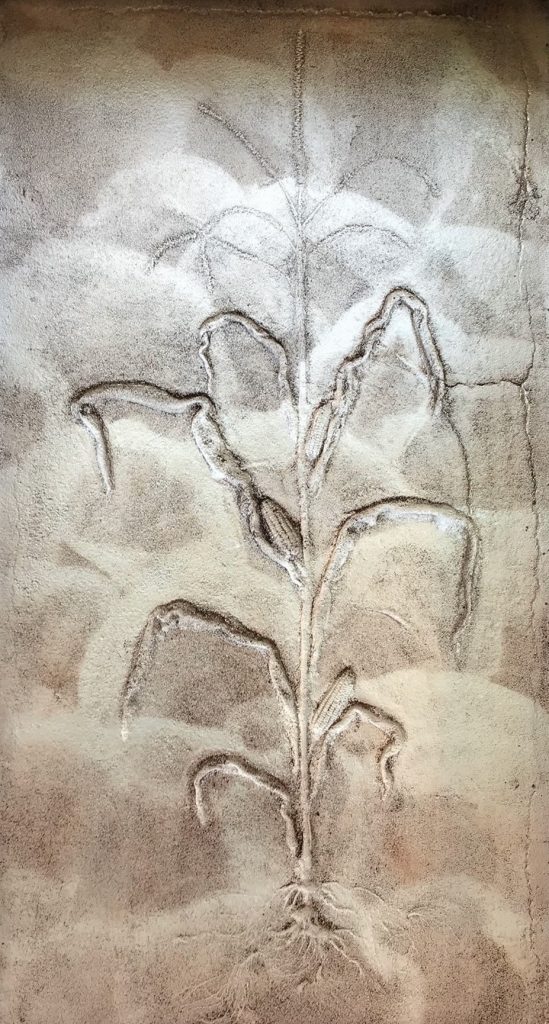

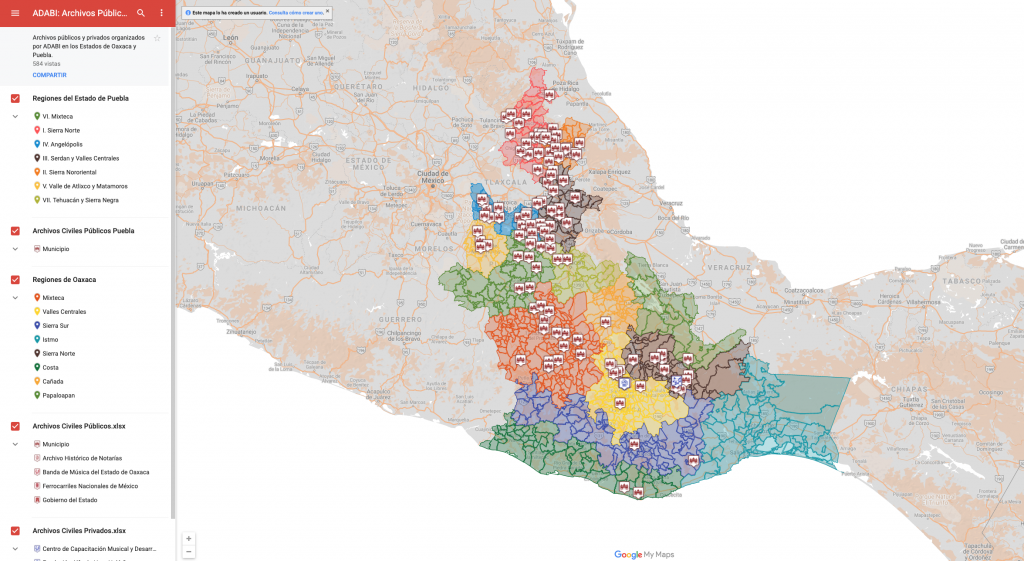

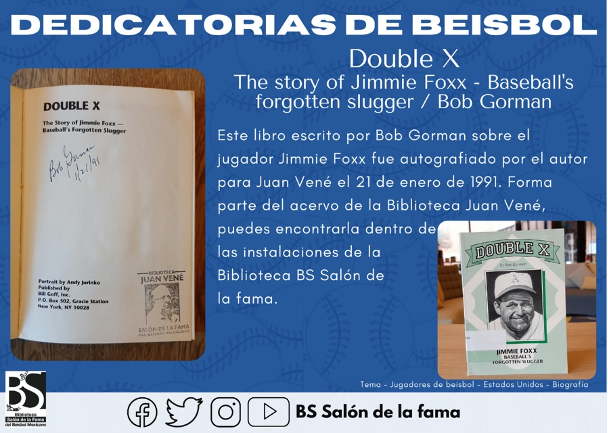

Estas páginas reflejan la profunda introspección que hemos vivido en los últimos meses: surgieron vínculos sagrados con la naturaleza que se expresan a través del arte y se hace patente nuestra labor en el rescate del patrimonio nacional; la recuperación de cientos de archivos municipales y parroquiales en diferentes estados de la república mexicana y en los propios acervos de la Fundación; la recuperación de las lenguas originarias, la difusión de las colecciones sobre la historia del beisbol, el cuidado de la naturaleza y los proyectos de restauración de monumentos y obras de arte en diversas comunidades de Oaxaca, una magnífica labor que nos llena de orgullo.

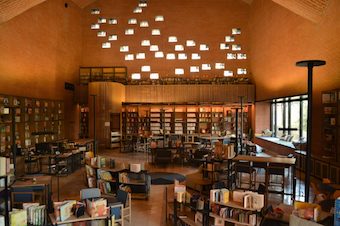

La pandemia nos ha hecho renovar el deseo de continuar un legado para las siguientes generaciones. Buscamos mejorar la calidad de vida de cientos de personas mediante proyectos de participación que promuevan una ciudad a escala humana, que se multipliquen las áreas verdes, se motive el deporte y la activación física; queremos que se valore el trabajo de los artistas y maestros populares, que sigamos protegiendo el legado y la memoria de nuestros antepasados y, en esta ocasión particular, celebramos la alegría de recibir en nuestros espacios, una vez más, al público.

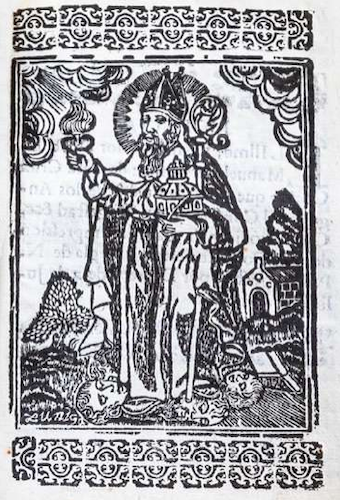

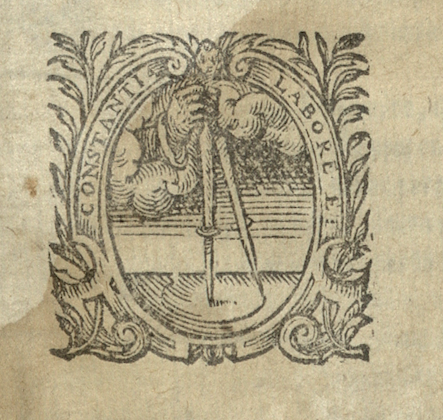

No cabe duda, el trabajo de la FAHHO responde a un lema muy antigua que fue elegido para titular uno de los artículos del boletín y con el que nos identificamos plenamente: constantia et labore, ‘trabajo y constancia’. Esta divisa circuló, durante el siglo xvi, en las portadas de los libros del taller de Amberes del impresor Cristóbal Plantin. En el grabado se aprecia una mano que hace girar el compás, el extremo que permanece fijo simboliza la constancia y el que se desplaza, el trabajo. Sin duda, es una máxima que ilustra nuestra entrega cotidiana.