¿La innovación está peleada con la tradición? ¿En qué momento se pierde un tejido o bordado tradicional al incluir nuevos diseños o agregar motivos donde no los había? ¿Hasta dónde está permitida la integración de nueva iconografía sin perder la esencia de lo tradicional? Estas son algunas inquietudes en las poblaciones textileras de diferentes partes del mundo.

A finales de 2022 el Museo Textil de Oaxaca y el colectivo Dill Yel Nbán – Colectivo Serrano prepararon la exposición “Lhall xallona llun lliu´tuse, llunen lliu walh / Vestir también es un territorio de lucha”, una muestra con miras a presentarse posteriormente en Yalálag y San Melchor Betaza. A finales de 2024 la exposición viajó a Villa Hidalgo Yalálag, y es así como nació la inquietud en los artistas que conforman el Colectivo Serrano y otras tejedoras por aprender a crear motivos en el telar, debido a que el trabajo que realizan en la comunidad es solo tejido de tafetán o sencillo con una variante en la textura con el tejido relevado, que adornan a la altura de los hombros.

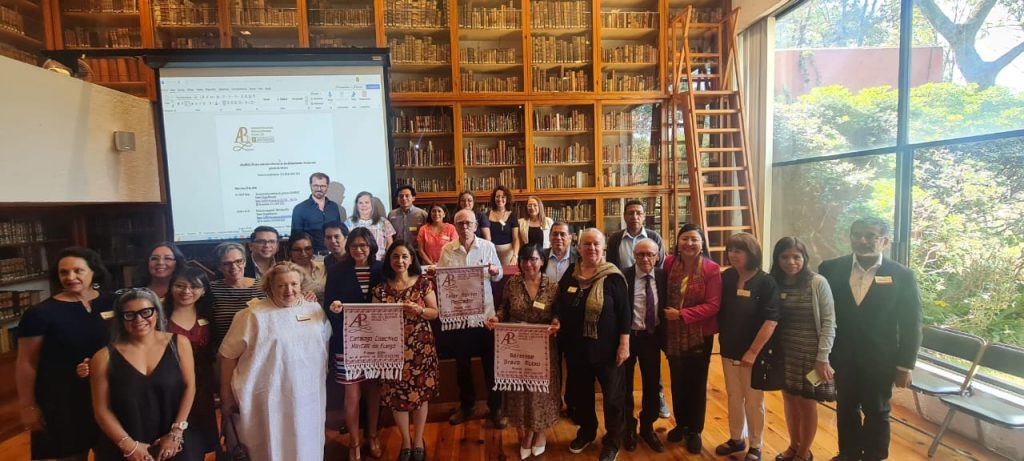

En abril de 2025 viajamos a Villa Hidalgo Yalálag, una población ubicada en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, y que posee una tradición de tejido en telar de cintura y bordado de flores de colores en punto satín. La finalidad de esta visita era realizar un taller a raíz de la inquietud de las maestras del telar por crear diseños en los lienzos del huipil, tal como lo hacen en Villa Talea de Castro, San Juan Yaaé y muchos otros pueblos de Oaxaca. El taller se llevó a cabo en el barrio de Santiago con el apoyo y gestión de las integrantes del Colectivo Serrano y demás habitantes del barrio. Durante una semana conocieron y practicaron el tejido brocado, técnica que consiste en agregar una trama de color por cada trama estructural, contando los hilos de urdimbre que darán forma a estrellas, rombos, grecas, aves y muchos diseños más. Las artistas del telar eligieron colores para dar forma a una figura particular: la cruz de Yalálag, motivo que las acompaña por medio de la joyería que adorna el huipil y que baila con ellas al compás de los sones y jarabes en las fiestas del pueblo.

El primer día practicamos la técnica de teñido con añil, para ello conocieron el proceso de preparación del concentrado, características del tinte, métodos de tinción y resguardo del tinte. Todo ello se llevó a cabo siguiendo el método que se practica en Santiago Niltepec. El MTO proporcionó el material necesario para esta actividad, como el pigmento y demás ingredientes para preparar el concentrado, así como las madejas de algodón para cada participante. Algunas participantes llevaron los hilos con los que suelen trabajar y que les servirán para tejerse bellos huipiles. Todo esto no sería posible sin el apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, que alberga e impulsa cada proyecto que realiza el MTO dentro y fuera de las instalaciones.

Asimismo, la colaboración entre las artistas fue un apoyo importante para quienes se acercaban al telar por vez primera. El conocimiento y la experiencia de las maestras ayudó en este primer tejido que, sin duda, será motivo para crear nuevas piezas que llegarán al mercado. Así que las maestras Carmen Bollo y Ana Bautista ayudaron a preparar los telares de Juana, Yovanna y Janet, quienes apenas comenzaban a tejer.

En la comunidad hay diversos oficios en el textil: bordadoras, tejedoras y empuntadoras, por lo que el grupo de participantes fue muy diverso. Algunas compañeras se acercaron a la actividad por la inquietud de “ver de qué se trataba el taller”, tal como cuenta Elidia Millán: “Yo estaba indecisa, porque no soy paciente, pero me motivé más y me gustaría seguir aprendiendo”. Juana Inés Limeta nos compartió lo siguiente: “Por mi parte, me gustaría que se impartieran más cursos para mis compañeras. En lo personal, no me dedico a esto, pero fue un gusto aprender a tejer y hacer nuestra cruz de Yalálag”. Brenda Martínez nos dijo: “Me siento muy contenta porque nos enseñaron algo muy diferente a lo que estamos acostumbradas a hacer, nos cuesta trabajo llevarlo a cabo, pero estoy segura de que si seguimos practicando en casa vamos a ir mejorando”.

El resultado fue un grupo dinámico y ávido por experimentar el brocado y crear nueva iconografía para acompañar y aderezar al bello ramillete de flores bordadas con hilos multicolor. Esperamos y deseamos que Dafne, Eliza y Lizette —de 7, 4 años y 3 meses de edad, respectivamente—, quienes acompañaron a sus mamás en el taller, tengan un motivo de orgullo e inspiración para continuar con el legado, y que el tejido en telar de cintura se renueve y continúe con las nuevas generaciones.