Este mes de julio vuelve a ver la luz la versión impresa del Boletín FAHHO; a la par, la forma digital seguirá reuniendo las noticias más sobresalientes de nuestras labores en la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, y estará disponible para nuestros amigos y lectores que se encuentran en diferentes puntos de la República Mexicana y el mundo, a quienes agradecemos que nos busquen cada inicio de mes.

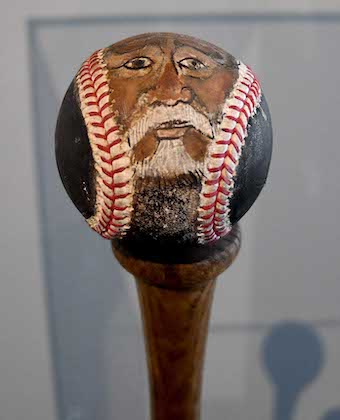

Queremos contarles que, en la capital de México, la apertura del Museo Diablos a un costado del Estadio de Beisbol Alfredo Harp Helú, luego de dos meses, sigue siendo una novedad. Por ello, Jorge Contreras y Agustín Castillo nos comparten dos reseñas sobre las salas de exhibición de este nuevo espacio. Jorge, nos describe los motivos que mueven cada una de las exposiciones y nos habla de las obras de Francisco Toledo y de los maestros artesanos Adán Paredes y Víctor Mendoza. Por otro lado, Agustín Castillo, director del museo, acude a tres frases de la jerga beisbolística para describir el desarrollo del museo en estos dos meses de jugadas fantásticas.

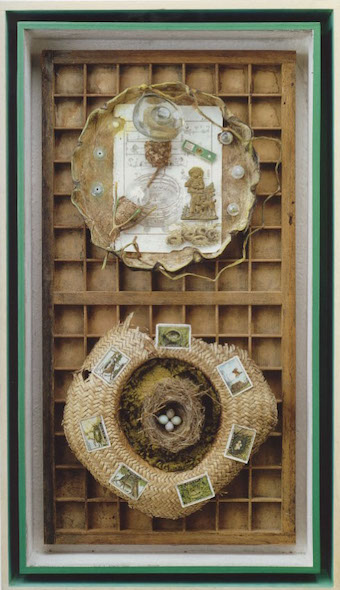

Más adelante, Cristina Kahlo hace un viaje al pasado y reseña el camino que debió haber seguido el artista canadiense Alan Glass con sus cajas de arte objeto y arte postal que hoy en día se encuentran en exhibición en el Museo de la Filatelia de Oaxaca, “Estampillas para viajar”. Te invitamos a visitar este espacio que, como todas las sedes de la Fundación, vuelven poco a poco, y con todas las medidas de seguridad, a las actividades presenciales.

Alejandro de Ávila prosigue con la serie de artículos sobre Arte plumaria. En esta ocasión nos habla de un lienzo elaborado con seda criolla teñida con zacatlaxcale, una planta parasitaria.

Por otro lado, desde la Casa de la Ciudad nos narran una parte del ciclo de conferencias “Ciudad, Arqueología y Comunidad” que se llevó a cabo en coordinación con la UNAM y el Programa de Estudios sobre la Ciudad. También compartimos la reflexión de Kenya Alvarado, una animadora a la lectura que después de dos años vuelve a ver a los pequeños usuarios de las bebetecas: al igual que ellos, su cariño y gusto por los libros también crecieron. En el Taller de Restauración hacen un ejercicio de evocación y nos invitan a mirar al pasado desde las construcciones que tenemos en el presente; en su publicación Memorias de restauración nos hablan de las casas de visitas, no te pierdas esta colaboración. A continuación, Ángela Cruz nos invita a seguir leyendo y nos da una probadita de cuatro libros que hablan sobre la música, y desde Andares del Arte Popular nos escribe una tejedora que recuerda a su madre y a su abuela: las mujeres de palma.

Cathy Fourez, profesora e investigadora de la Universidad de Lille, Francia, visita la Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío en las instalaciones de Adabi de México y reflexiona sobre la construcción de la colección de libros a manera de una detective, tal como los personajes de los libros que más llaman su atención de este recinto. Desde el MIO, Diana Pascual nos habla sobre los árboles notables que viven en la Antigua Estación del Ferrocarril y nos invita a estar atentos a una nueva publicación en su página web: ¡Vámonos por las ramas!

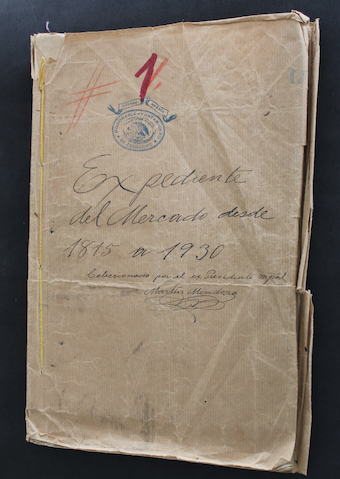

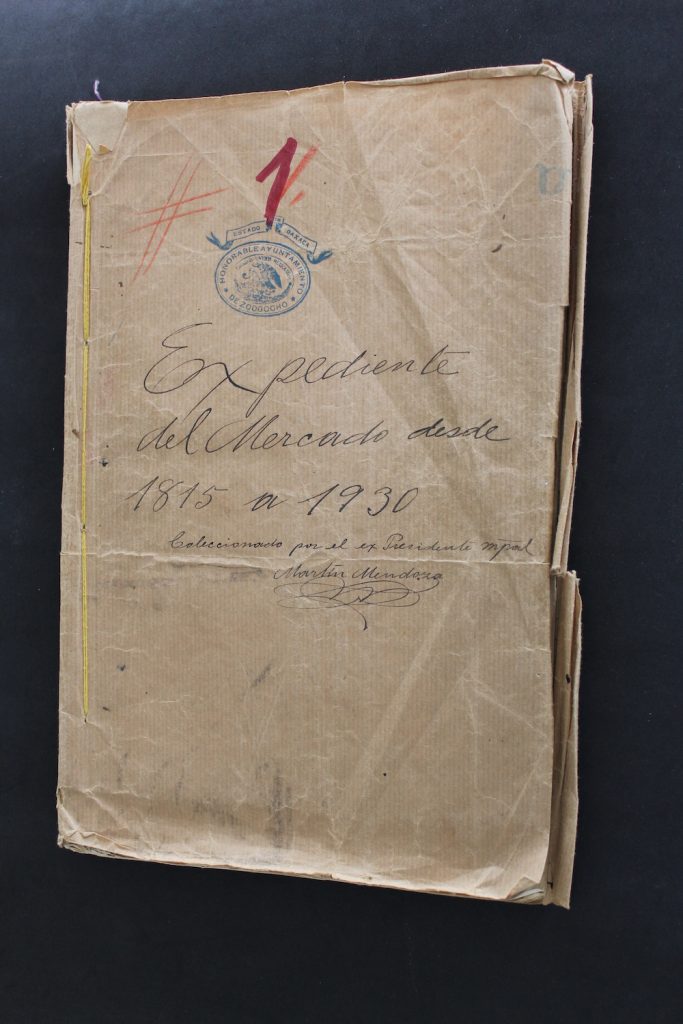

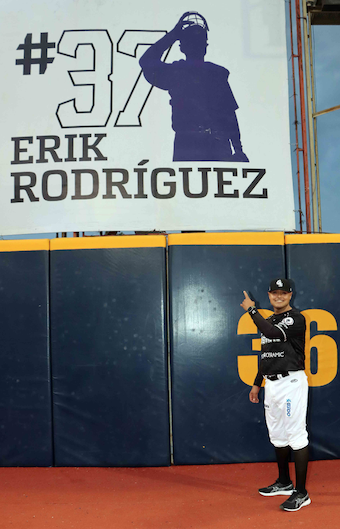

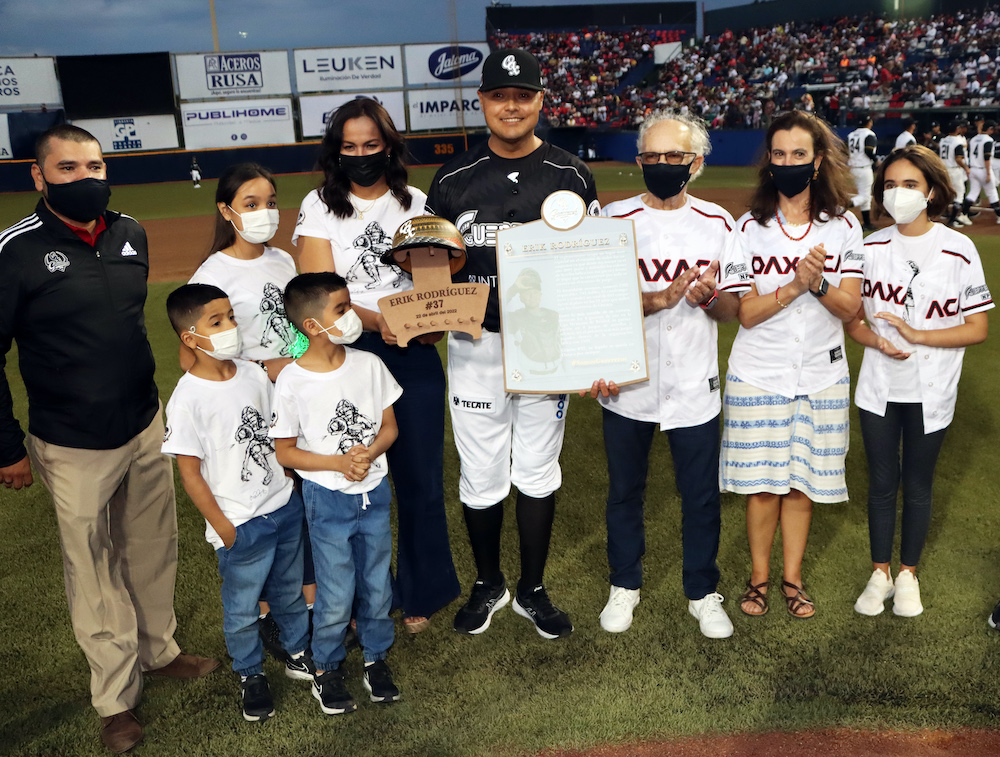

Fabián López, de Adabi Oaxaca, reflexiona sobre la manera de acercarse e interpretar los archivos históricos con que cuentan las comunidades: los relatos que podamos construir alrededor de ellos son meras interpretaciones, pero deben hacerse con “cautela y habilidad detectivesca”. En los deportes, Gerardo Salazar se despide del #37, la franela de Erick Rodríguez de los Guerreros de Oaxaca, y Agustín Castillo da un emotivo adiós al Terrible capitán Iván Terrazas de los Diablos Rojos del México.

Y seguimos develando las joyas que habitan la Biblioteca Burgoa, en esta ocasión, Elena Sánchez nos habla de tres ejemplares, descubre de cuáles se trata.

Como se ve, la tarea de la FAHHO continúa, y el equipo que conforma esta gran familia trabaja todos los días para mostrar las revelaciones y el resultado de todos los esfuerzos.