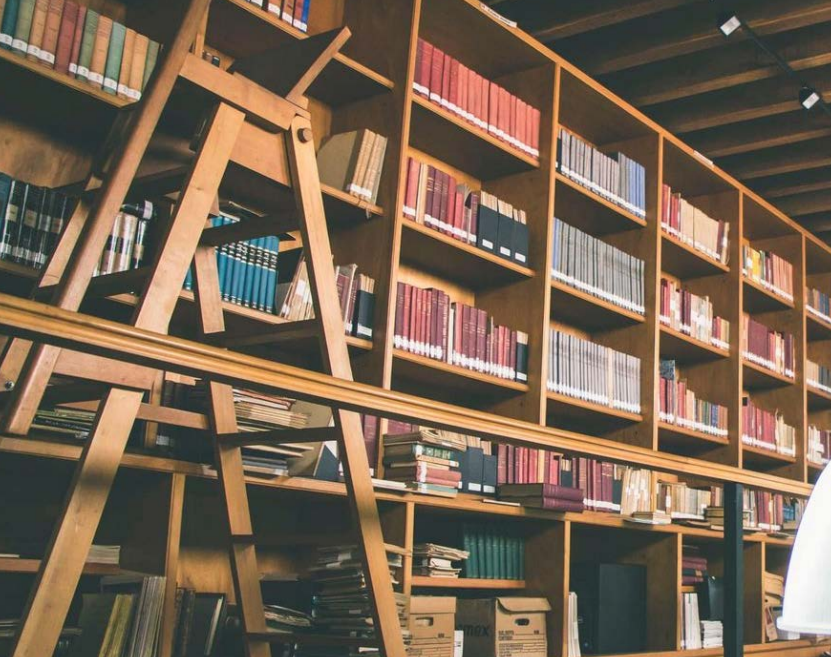

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Alentados por la doctora María Isabel Grañén Porrúa para buscar formas de aproximación integral a la enorme riqueza de los acervos que alberga la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO), catalogadores y especialistas en informática crearon la plataforma digital Baúl FAHHO, que pone al alcance del público los registros de una importante cantidad de obras ubicadas en cada una de las unidades de información de la Fundación.

Pensado en los usuarios que visitan las unidades de información a través de plataformas digitales de consulta, el Baúl FAHHO (www.baul.fahho.mx), que comenzó a gestarse desde hace tiempo, se desarrolló durante el confinamiento por el COVID-19. Para ello fue necesario crear un comité que dictaminó utilizar tecnologías basadas en el uso de la nube para implementar los sistemas que a nivel institucional se iban a utilizar para la automatización de bibliotecas y unidades de información.

Previamente se hizo un análisis de las entradas en el buscador con las que contaba la FAHHO: un catálogo y un repositorio en línea utilizado únicamente por el grupo conformado por la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, el Museo de la Filatelia y la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa.

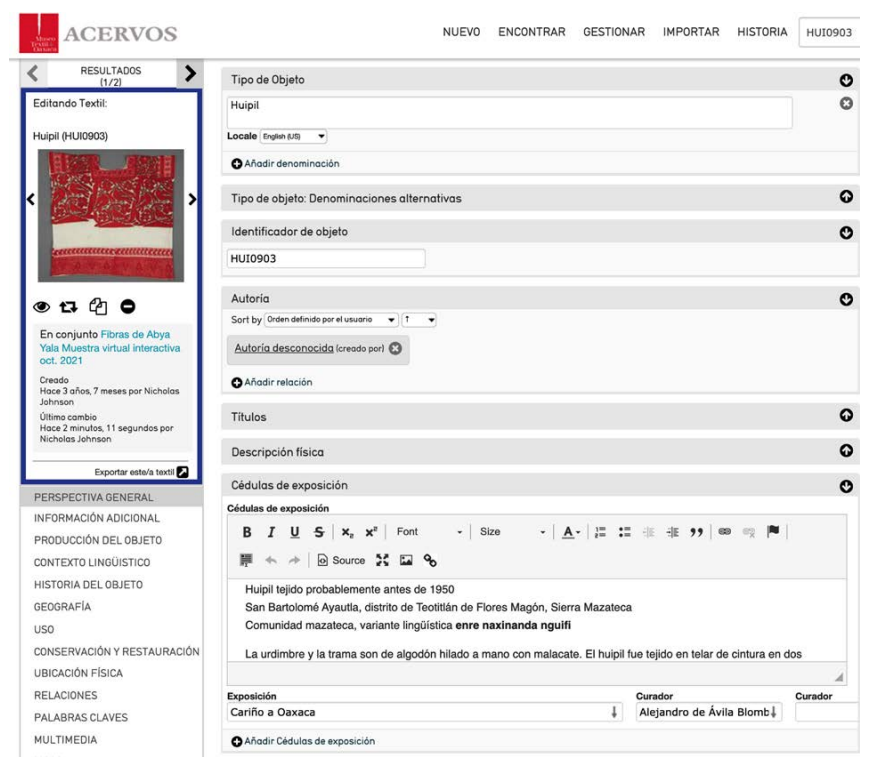

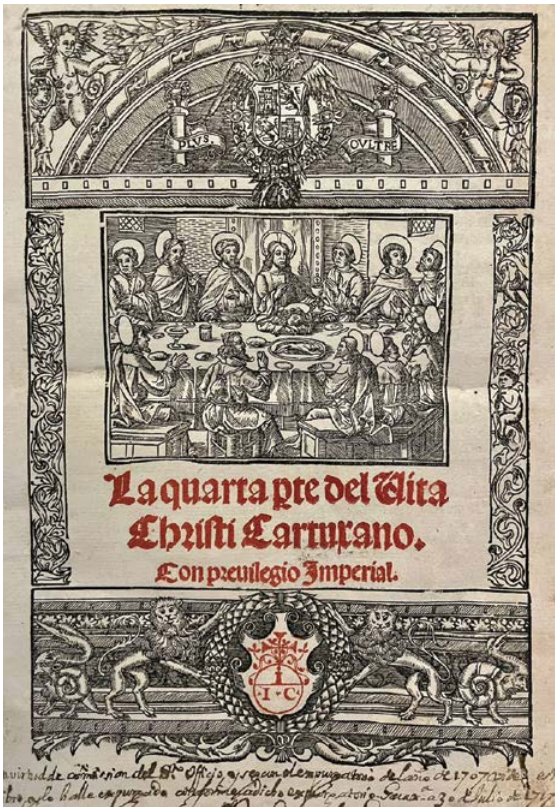

Posteriormente, durante los primeros meses del confinamiento, se realizaron migraciones y conversiones de datos de sistemas arcaicos —como SIABUC y Winisis— al formato marc21 para trasladarlos y visualizarlos en el nuevo sistema. Se implementó la versión 20.05 de Koha, un sistema de código abierto diseñado y creado por bibliotecarios de todo el mundo, lo que permitió la apertura del Catálogo de Referencias Bibliográficas de la FAHHO (catalogo.fahho.mx) donde se encuentran los registros de una importante cantidad de obras impresas ubicadas en las filiales de esta fundación.

La aparición de la actual pandemia por el SARS-COV-2 en diciembre de 2019 hizo evidente la urgencia de tener los catálogos y acervos accesibles en línea. Para el doctor Sebastián van Doesburg, “el cierre de las bibliotecas y museos significó un golpe para la Fundación, cuya labor no es otra que la de compartir sus acervos y los de otras personas e instituciones con el público de Oaxaca, en forma de bibliotecas, archivos, exposiciones, eventos y conciertos, sea para la población local o para los visitantes”.

Con el Baúl FAHHO, la Fundación se presenta en línea por primera vez, con un portal integrado de manera conjunta y articulada, que explica qué es lo que hace, cómo y dónde, además de dar acceso a los distintos acervos, explica van Doesburg. “Dentro de ello estamos contemplando también la memoria institucional. A más de veinte años de haberse establecido la Fundación, estamos en un buen momento para mirar atrás y contemplar el amplio panorama de acciones y proyectos y todos los productos que de ahí surgen, como libros, revistas, exposiciones, grabaciones, fotografías, informes y memorias. Parte de este pasado está incorporado, pero aún le falta mucho”.

Actualmente, el Baúl FAHHO cuenta con 44314 títulos catalogados y 5345 objetos digitales en línea. En los meses y años por venir, los equipos de la Fundación seguirán añadiendo y corrigiendo acervos para asegurar que cada vez más información sea localizada de manera digital en www.baul.fahho.mx.

La presentación de la plataforma estuvo a cargo de la Doctora María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de la FAHHO; el Doctor Sebastian van Doesburg, director de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova; Yu Ban Mena, programador del repositorio digital; y Verónica Loera y Chávez, directora adjunta de Adabi de México.

Información adicional:

- Presentación en vivo plataforma:

https://www.facebook.com/fahhoaxaca/videos/5659722590775950 - EL BAÚL: LAS COLECCIONES DE LA FAHHO / FAHH:

- LA ARQUITECTURA DE NUESTRO SISTEMA: BAÚL FAHHO