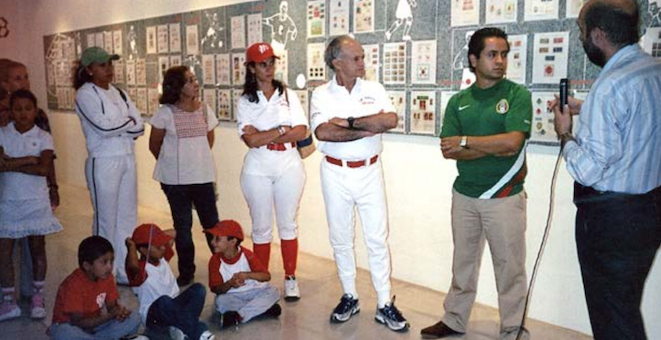

La Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío, especializada en filatelia, es un espacio para la consulta de temas relacionados al coleccionismo de timbres postales de todo el mundo, la historia del correo, el Arte Correo y el género epistolar. También es un espacio donde se reúnen especialistas de bibliotecas, archivos y museos para intercambiar conocimientos y compartir experiencias acerca de los acervos y la conservación del patrimonio bibliográfico y documental; algunas veces, hasta funciona como un espacio expositivo.

Para algunos visitantes, esta biblioteca es como una sala más del museo, ya que tienen la idea de que “los libros no se tocan porque son viejitos y se deshacen” o porque “no hay que desacomodar el librero”; mientras que los más jóvenes preguntan por el precio de los ejemplares exhibidos en el atril como “El libro del mes”. La mayoría coincide en que es un lugar extraordinario que emana una fragancia especial, una mezcla de libros y cedro, que al percibirla nos evoca a “la casa de los abuelos”, o bien, despierta la mente y nos inspira a crear, a plasmar las ideas sobre el papel para redactar un guion o una carta y entablar el diálogo epistolar con familiares o amigos.

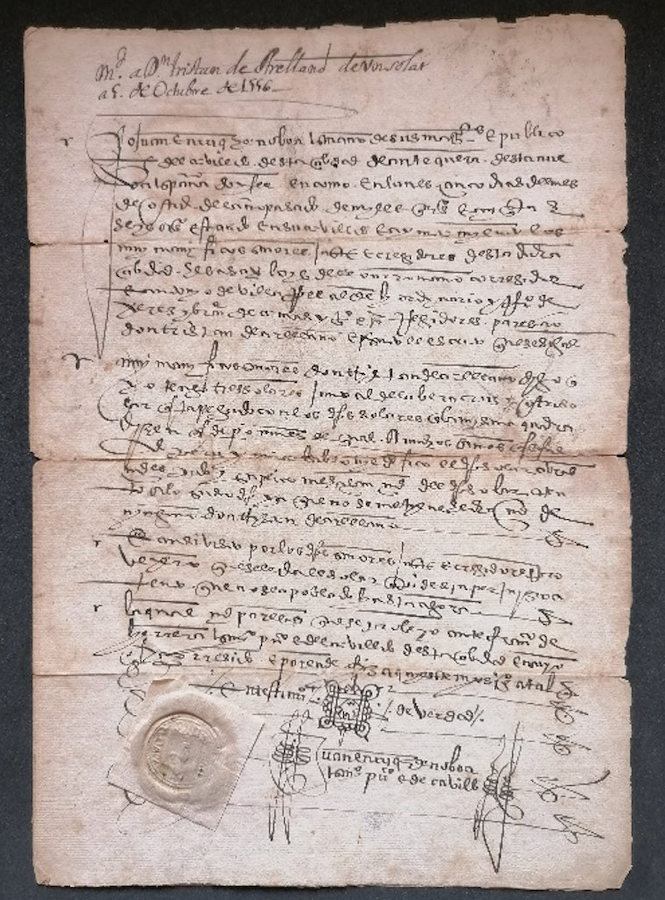

La biblioteca del Mufi es el espacio ideal para leer libros y correspondencias ajenas, aquellas que escritores, científicos, humanistas y artistas dejaron sin sospechar lo valiosas que ahora son, claro, desde la perspectiva literaria, histórica y cultural, como las cartas de Frida Kahlo y el doctor Leo Eloesser, que, aunque las versiones originales se resguarden en la Bóveda Mufi y estén disponibles para todo el público, los visitantes optan por leer al Querido Doctorcito en la biblioteca.

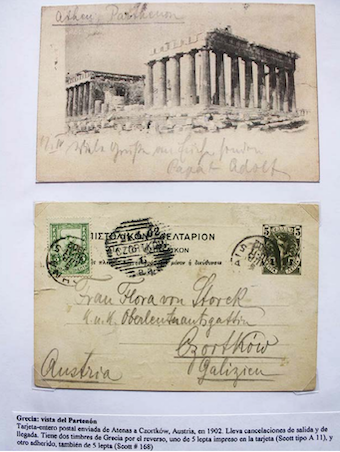

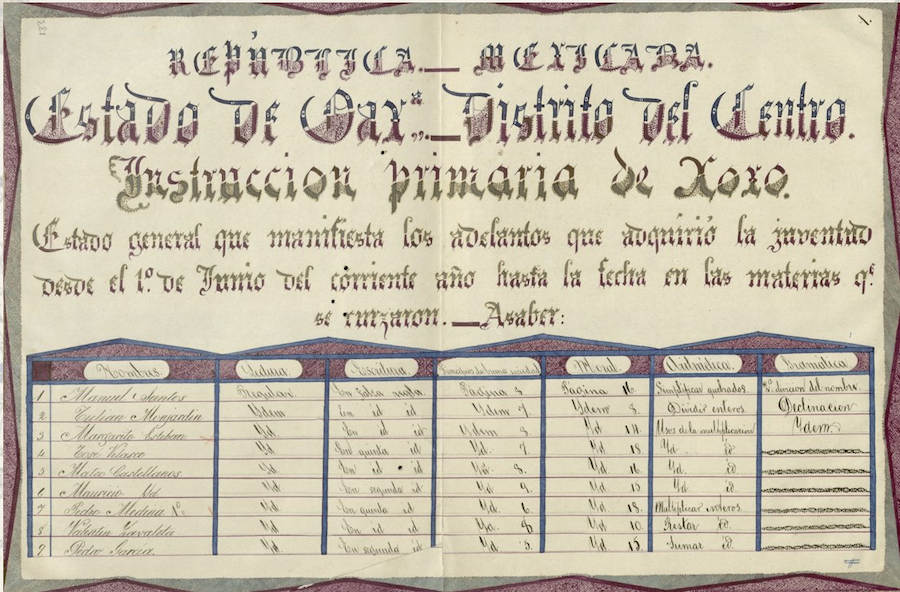

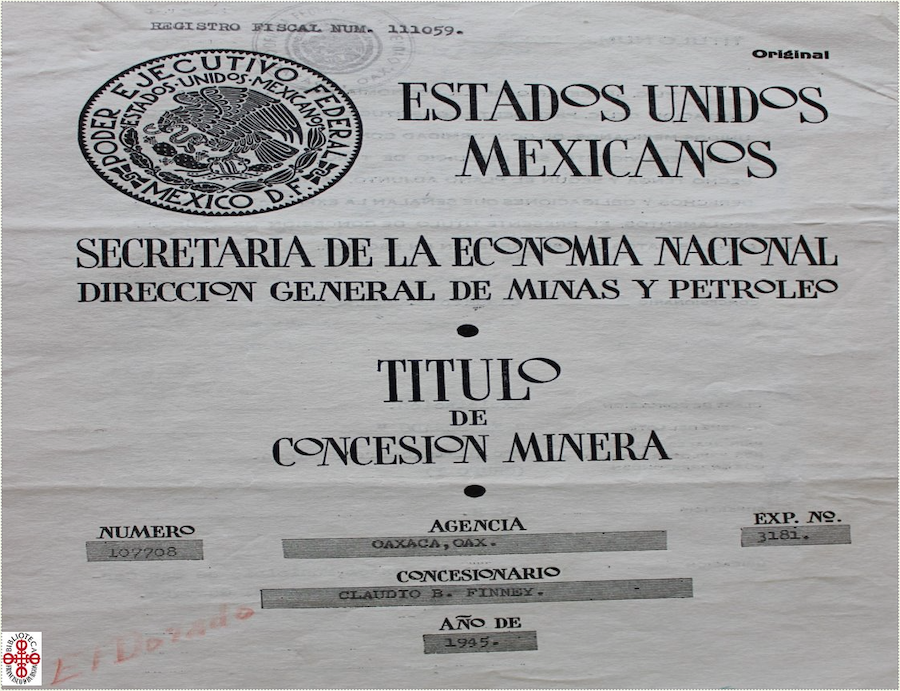

Nuestros usuarios son diversos: filatelistas, curadores e investigadores, por mencionar a algunos, quienes consultan catálogos para buscar los datos de emisión de los timbres postales o libros que versan sobre la historia del correo, tarjetas postales, el diseño o los procesos de impresión en los timbres.

Los alumnos de nivel básico y medio realizan tareas afines a los medios de comunicación o a la estructura de la carta, mientras los estudiantes universitarios, enfocados en el diseño y la comunicación gráfica curiosean por la inmensa variedad de motivos postales y el mail art. No podríamos dejar de lado a los pequeños usuarios, quienes se maravillan con las ilustraciones de encantadores personajes como osos, leones, tigres, conejos o divertidos monstruos que protagonizan historias de cartas y carteros, o con canciones escondidas en códigos QR en las que aprenden de manera didáctica el recorrido de una carta.

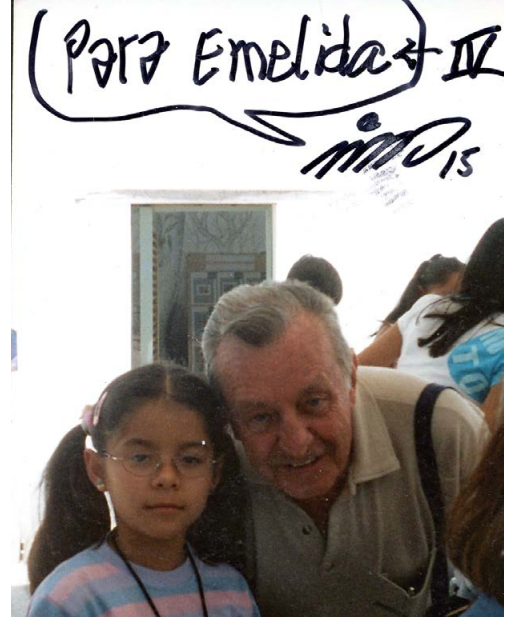

Son muchas las anécdotas que podemos compartir de los usuarios en una biblioteca, algunas alegres, otras conmovedoras, y más en un lugar tan apacible que al llegar evoca ciertos recuerdos de momentos, de cartas leídas y palabras que quedaron dispersas en el alma, tan sensibles que en un lugar mágico renacen, duelen, alivian, se dejan libres.

De nostalgia, compartimos la experiencia de aquel chico que, al mirar los títulos en el primer librero, fue tal su asombro que pegó un grito y, conmovido, se dio la media vuelta, llamó a su compañera, a quien abrazó y, entre lágrimas, expresó: “Ese libro es de la editorial en donde trabajó mi papá”; o la de aquella señora que, transcurrido el segundo año de la pandemia, en octubre, al leer el título del libro del mes, Cartas de amor a los muertos, de Eva Dellaira, su semblante cambió inesperadamente, se tornó triste y, sollozando, comenzó a hablar en voz alta, con ansias de expresar algo más, pero sin poder hacerlo; mencionó a su padre y que sentía en lo profundo todo lo que no le pudo decir antes de morir. Ante el susceptible minuto, nos solidarizamos, en tanto se aligeraba el momento, con un gesto amable y empático reconfortamos a nuestra usuaria, la escuchamos, se desahogó. Su sentir era comprensible, tres miembros de su familia habían perdido la batalla ante el Covid-19. Para ella, el título del libro era claro: nos pidió tinta y tres hojas, y se dirigió al jardín a escribir cartas a sus deudos, pues a su regreso las pondría en el altar del Día de Muertos.

En contraparte, hay anécdotas como la de aquella adolescente que llega directamente al librero e identifica su ejemplar de Cartas a Clara, de Juan Rulfo. Ella disfruta la lectura de las cartas, ríe entre página y página.

La última vez que estuvo aquí dejó su separador, así que echamos un ojo, sin afán de retirarlo del ejemplar: indicaba la página 77, una carta fechada el 29 de abril de 1947, aquí un fragmento:

Chachita:

Mírame bien. Ponte seria y mírame con tus ojos. No, no cierres ninguno. Mírame con los dos ojos tuyos muy abiertos […] y ahora dime: ¿Por qué me escribes tan poquito? Tus cartas apenas empiezo a leerlas y luego se acaban.

Y una anécdota más, la de Santi, quien está próximo a cumplir siete años. Él es un pequeño explorador de libros, y contento nos platica que ha compartido algunas historias de los libros del Mufi con sus compañeros en el colegio, y más sorprendido aún porque “muchos no conocen la biblioteca del museo de los timbres y las cartas” y él “ya cuida los libros porque ha venido muchas veces”, para ser exactos, desde que tenía tres años.

Muchas veces hablamos de historias en los timbres, en las cartas y en los libros, sin darnos cuenta de que la biblioteca es un libro en sí mismo, uno que abre sus puertas cada día para documentar su propia historia, un registro de vivencias e imágenes. Deseamos que los usuarios experimenten la magia de este lugar: su presencia hace que la biblioteca se mantenga viva, como un libro abierto.