Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Inició el año y, afortunadamente, en la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca los propósitos comienzan a materializarse, tanto en las actividades y proyectos en curso como en los que ya estamos planeando. Y es que la Fundación, en su labor por preservar la memoria del estado, no deja de colaborar con especialistas que, además de asesorarla en esta importante tarea, confían en el profesionalismo que la caracteriza. Tal es el caso del Centro Cultural San Pablo que acogió, en días pasados —de manos de la especialista Martha Egan—, un fragmento de la Santa Cruz de Huatulco, una antigua reliquia de la época virreinal a la que se le atribuyeron muchos milagros.

Aunado a esta sinergia, el estudio, la promoción y el fomento de las lenguas indígenas, que son intereses fundamentales de la FAHHO y pilares de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, nos animan a invitarlos a celebrar el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo y el Día Internacional de la Lengua Materna compartiendo tres artículos acerca de las actividades que el proyecto Endless Oaxaca Multilingüe y la BIJC han llevado a cabo, así como el texto de Alejandro de Ávila que palpa las fibras de Abya Yala.

Adabi de México nos comparte un par textos que reseñan obras resguardadas en la Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío. El primer texto rescata la pregunta que quizá muchos nos hemos planteado en estas fechas: ¿De dónde proviene la tradicional tamaliza del 2 de febrero?, y para ello nos muestra un recetario de principios del siglo XX. El otro da continuidad al tema del número pasado, la infancia, y nos cuenta acerca de un colegio fundado en el siglo XVIII dedicado a la educación de niños que integraban el coro de la Catedral Metropolitana.

En una línea más nostálgica, Los Diablos Rojos del México la Casa de la Ciudad festejan aniversarios: los 20 años de una victoria improbable y los tres lustros que se cumplen desde la fundación de la Casa de la Ciudad. Las filiales siempre tienen algo que compartir con los lectores, ya sea una recomendación de lectura, las donaciones recibidas o la llegada de ejemplares filatélicos que son una verdadera joya. Gracias por acompañarnos en la segunda edición del Boletín FAHHO de este 2022; auguramos un gran año lleno de proyectos y actividades para todos ustedes.

Una de las mayores riquezas de México son las leyendas que se crean en torno a los objetos considerados como “sagrados”. Para empezar, los sitios, estas edificaciones que reciben, año con año, a cientos de peregrinos que los visitan cargados de fervor; pensemos en las pirámides de Teotihuacan, o en la Basílica de Guadalupe, en la capital del país, por ejemplo. Otros elementos, como las “reliquias”, han sido objetos de veneración por cientos de años, y las leyendas en torno a ellas las dotan de sacralidad; desde campanas, cruces, mantos o penachos, hasta restos humanos.

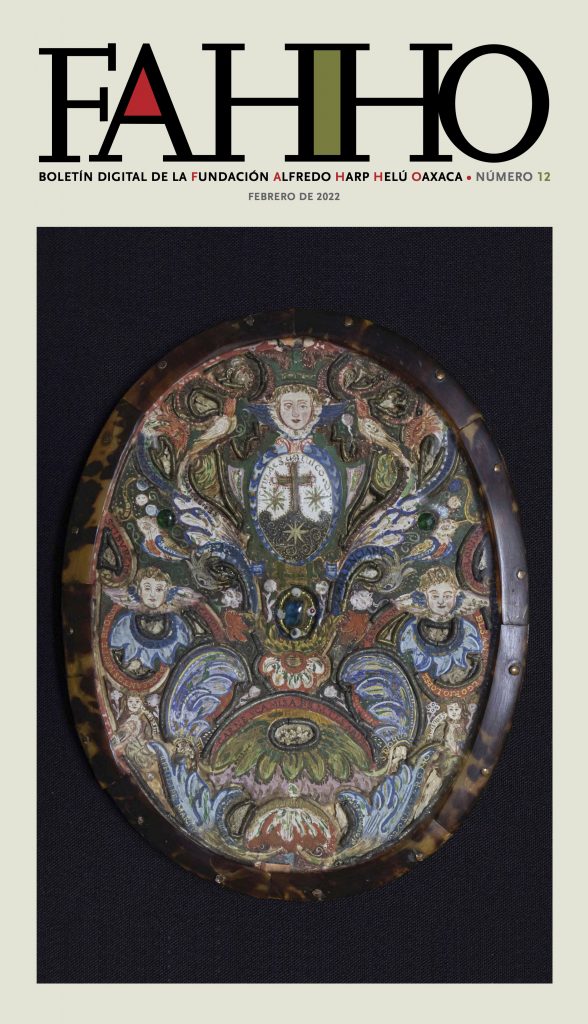

Hoy en día, afortunadamente, profesionales de diversas instituciones se encargan del estudio de estos elementos, ya que al indagar en su composición física comprendemos las formas de pensar, la organización, el trabajo y, quizás, las razones que motivaron la elaboración de estos objetos, tanto de origen precolombino como aquellos que fueron traídos de España en su momento. En este sentido, nos congratulamos de que el pasado mes de enero, la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca haya recibido, de manos de la investigadora Martha Egan, la donación de un relicario que contiene fragmentos de la San Cruz de Huatulco, así como vestimentas y piel de diversos santos.

Egan ha sido estudiosa de los relicarios —el recipiente de las reliquias—, por más de cuarenta años, y el fruto de sus investigaciones se encuentra en el libro Relicarios. The forgotten jewels of Latin America, que la propia autora donó a la FAHHO junto con el relicario. Gracias a su formación como especialista en Historia Latinoamericana ha realizado numerosos viajes a lo largo del continente, descubriendo y estudiando estos pequeños objetos que guardan, al interior de su mínima estructura, años de devoción e historias. Martha Egan, investigadora asociada al Museo de Arte Popular Internacional, en Santa Fe, California, también ofreció una charla en la Capilla del Rosario del Centro Cultural San Pablo, en la que habló ampliamente sobre la historia de los relicarios en Latinoamérica, en general, y de este relicario de la Santa Cruz, en particular. La acompañó Juan Manuel Yáñez, encargado del área de Investigación Histórica del Centro Cultural San Pablo, quien ha indagado al respecto en sus trabajos académicos.

Sin duda, el tema de la reliquia de la Santa Cruz de Huatulco ofrece, desde su origen, leyenda y devoción, ya que, según la tradición, en 1612, el obispo de Antequera de Oaxaca, Juan de Cervantes, trasladó la enorme cruz de madera del puerto de Huatulco a la catedral de Oaxaca para dedicarle una capilla, con el argumento de que era una reliquia milagrosa, atribuida a Santo Tomás Apóstol en su paso por las Indias Occidentales en el siglo I, y que en 1587 había resistido los ataques de corsario inglés Thomas Cavendish.

También en Puebla, en 1630, un sobrino del mismo obispo, Antonio de Cervantes Carvajal dedicó una capilla a la reliquia en el Convento del Carmen de aquella ciudad:

Asignan al dicho doctor don Antonio de Cervantes Carbajal la dicha capilla y relicario de que le nombran titular patrón y dueño y le ceden renuncian y transfieren el dominio útil y de posesión que en ella tiene el dicho convento de que le desisten apartan y con efecto desde luego se la entregan con las reliquias que la ilustran y están dedicadas para poner en el dicho relicario y permiten sea suyo y de sus herederos deudos y parientes por línea paterna o materna.

Acaso el origen del relicario que recibimos de la señora Martha Egan esté vinculado a los carmelitas de Puebla, ya que tiene el escudo de la Orden, y posiblemente con la familia Cervantes, sus principales promotores en la Nueva España. Debido a la cantidad de milagros que se le atribuyeron, y a la devoción que se le profesó, muchas astillas de la cruz circularon ampliamente como “remedio efectivo” para recuperar el habla, sanar de los accidentes y aliviar los partos difíciles, además de que poseía otras propiedades “contra el fuego y las tormentas”.

La presidenta de la FAHHO, María Isabel Grañén Porrúa, al recibir la reliquia y el libro de Egan, aseguró que esta es la razón de ser de la Fundación: compartir saberes, no solo resguardar y dar el cuidado pertinente, sino ofrecer las herramientas para que los estudiosos indaguen en estas manifestaciones de la cultura. Y vienen a nuestra mente las palabras del obispo Cervantes al tener en sus manos la Cruz de Huatulco en 1612: “Oh buena cruz, tanto tiempo por mí deseada, seguro y contento vengo a ti, así te pido humildemente me recibas a mí”, iniciando de esta manera su

difusión por el mundo.

Te recomendamos: La Santa Cruz de Huatulco: un acercamiento https://youtu.be/pzQkGHTkdkc

En muchas ocasiones, cuando un niño decide plantar un árbol, o cuando varios niños de diferentes comunidades, a modo de fiesta y celebración, los plantan, no imaginan lo que ahí puede suceder con el paso del tiempo.

Conforme los árboles van creciendo, las aves que vuelan cerca encuentran en sus ramas espacios ideales para construir sus nidos. Estas ramas se han vuelto el hogar de pájaros junto a sus huevos. Incluso familias de conejos, lombrices, escarabajos y catarinas piensan que tienen un nuevo hogar, y así es. También crecen frutos en esos árboles, a los que se acercan colibríes, abejas y abejorros, hasta las abejas encuentran las ramas perfectas para hacer su colmena. Las hormigas, al comerse los frutos, dejan caer las semillas que había adentro. Las abejas siguen multiplicándose, y los polluelos nacen, crecen y vuelan formando otros nidos en los árboles vecinos.

Después de muchas noches, las semillas que cayeron al suelo se transforman en pequeños brotes de arbolitos. Donde antes no había vida, ahora hay familias de árboles, pájaros, huevos, insectos y frutos.

Hoy, gracias a tantas y tantas manos, nuestros campos áridos se van convirtiendo en maravillosos bosques llenos de vida.

A pesar del avance tecnológico en esta era digital, y de los anuncios gubernamentales que hablan de conectar a toda la población a internet (Red Mundial de la Información), gran parte de los mexicanos no tiene acceso a las tecnologías de la información y comunicación. En muchas comunidades indígenas esta situación es grave, ya que forma parte de un problema mayor que tiene que ver con el acceso a la información: desde la falta de libros y bibliotecas escolares o comunitarias, hasta la carencia de la infraestructura para la conexión a internet.

Ante esta situación, en las comunidades han surgido movimientos que, por medio de alianzas estratégicas y gestiones colectivas, buscan resolver la brecha digital con recursos propios o, en algunos casos, con aportaciones de organismos no gubernamentales. Tal es el caso de las alumnas y alumnos de las escuelas de educación básica en las comunidades de la región triqui, quienes han sido beneficiados con la dotación de computadoras del proyecto Endless Oaxaca Multilingüe de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca. Estas computadoras funcionan con el sistema operativo Endless, que viene precargado con más de un centenar de aplicaciones de contenido didáctico y que funciona sin la necesidad de tener conexión a internet.

Para reducir aún más la brecha digital y brindar a las niñas, niños y jóvenes el derecho pleno al acceso a las tecnologías, surgió una colaboración novedosa entre la autoridad municipal de San Andrés Chicahuaxtla, las maestras y maestros de la escuela primaria y la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, por medio del proyecto Endless Oaxaca Multilingüe. Durante los primeros días del año 2022 se instaló una intranet escolar comunitaria. Este servicio local de información se encuentra funcionando con software autónomo, y ofrece la libertad de uso, modificación, distribución y copia para sus usuarios.

Esta red local, autodenominada “TriquiNet”, ha creado un espacio digital propio para los contenidos de las comunidades triquis. Dentro de sus servicios se encuentran elementos multimedia y la enciclopedia de Wikipedia, pero también se puede acceder a la información local, por ejemplo, a libros, investigaciones, material didáctico y literatura para niños en lengua triqui. A nivel global, son muy pocos los contenidos disponibles en lenguas indígenas a comparación de los que existen en las lenguas mayoritarias. No obstante, en el caso de la comunidad triqui se han implementado talleres de escritura, traducción, creación y digitalización de materiales. Gracias a esta autoformación, ahora existen traducciones de cuentos infantiles (disponibles en la plataforma digital Storyweaver), cuentos propios, cómics, historietas, edición de videos y la localización del navegador Firefox de Mozilla en lengua triqui, todos creados con software libre.

Con esta plataforma de intranet se pretende atender una de las necesidades de la población y colaborar con la formación de los estudiantes, sobre todo en tiempos de pandemia. Con esto no solo se está impactando positivamente en los problemas de conectividad para la escuela, sino que la intranet forma parte de un proceso de la misma comunidad que busca apropiarse de las herramientas tecnológicas de la información y comunicación para revitalizar su lengua desde los espacios digitales.

En 2020 recibimos la invitación para integrarnos al comité organizador del encuentro Textiles de las Américas, que tuvo lugar en el Museo Ixchel del Traje Indígena, en Guatemala, del 26 al 28 de octubre de 2021. Preocupados por la pandemia, la mayor parte de quienes participamos en el encuentro presentamos nuestras ponencias, preguntas y comentarios de manera virtual. También en línea, obligados por la contingencia sanitaria, en el Museo Textil de Oaxaca inauguramos en esas fechas un servicio que no habíamos visualizado años atrás: una exposición virtual, accesible gratuitamente para todo el público que lee español, compuesta por fotografías, testimonios comunitarios y descripciones analíticas de textiles ejemplares.

Decidimos dedicar la muestra, con respeto y afecto, a Rosario Miralbés Drago, quien fue directora técnica, curadora y conservadora del Museo Ixchel, fallecida en agosto de 2021. Ella visitó el MTO cuando asistió al primer Encuentro de Textiles Mesoamericanos (TEXTIM) en octubre de 2014; permaneció unos días más con nosotros después del simposio, compartiendo gentilmente su vasto conocimiento sobre los tejidos mayas de su país. Gracias a ella, contamos con observaciones tan rigurosas de nuestros ejemplares guatemaltecos como las que tenemos de las piezas mexicanas. Su entrega y pericia en el trabajo museístico nos ha motivado a tejer lazos de amistad con colegas y artistas del telar en otros países hermanos.

Para honrar su memoria, y para ser congruentes con el título del encuentro, nos propusimos como meta cubrir en la exposición todo el continente: desde la Patagonia hasta Alaska. En consonancia con la postura de la FAHHO contra el tráfico ilegal de bienes culturales, nos negamos a incluir textiles precolombinos. Resolvimos privilegiar ejemplos producidos en los últimos cincuenta años. Ilustramos materiales y técnicas vigentes, como también casos que han caído en desuso. Agregamos algunas prendas de la primera mitad del siglo XX, e incluso del XIX, que siguen teniendo una vida social hoy día, al servir como atuendos rituales en celebraciones comunitarias o familiares. En las fotografías acompañantes procuramos mostrar acercamientos lo suficientemente nítidos para entender las estructuras de elaboración. Queremos pensar que la selección que hicimos puede agradar, intrigar y motivar a quienes mantienen vivas las artes textiles en distintos rincones de este hemisferio.

Gracias al altruismo de María Isabel Grañén, Francisco Toledo y Alfredo Harp Helú, ya contábamos con un acervo bastante completo para México y Guatemala desde 2008, cuando el MTO abrió sus puertas. En los años que siguieron, la colección fue creciendo y diversificándose por donaciones adicionales de los titulares de la FAHHO. El generoso legado que recibimos en 2018 de Tony y Roger Johnston, coleccionistas californianos, comprende muchos tejidos extraordinarios de la región andina. En 2021, ya anunciada nuestra intención de montar la muestra virtual, la talentosa artista mexicana Laura Anderson Barbata nos comunicó su deseo de destinar al Museo una colección de plumaria amazónica, saldando así el mayor hueco geográfico en nuestro acervo.

Al ver que se lograba, por gracia de la fortuna, una cobertura territorial equilibrada, le dimos a la exposición el nombre “Fibras de Abya Yala”. Esta denominación proviene del pueblo guna, que vive en el punto medio de nuestro continente. Las mujeres guna son artistas textiles excelsas, como puede apreciarse en la muestra. Abya Yala se traduce como ‘Tierra de sangre vital’, ‘Tierra en florecimiento’ y ‘Tierra en plena madurez’, en contraposición con la noción de “Nuevo Mundo” que impusieron los invasores europeos a partir de 1492. Diversas organizaciones de los pueblos originarios han optado por usar Abya Yala para designar a este continente y manifestar así su desacuerdo con la palabra “América”. El rechazo a ese nombre, impuesto desde Italia, es un acto de resistencia, tras quinientos años de colonialismo. Es también una expresión de amor a la tierra, inseparable de la gente que la habita, noción radicalmente opuesta a la concepción del territorio como botín de conquista.

Si bien el nombre mismo de la exposición busca hacer patente un compromiso de solidaridad con los pueblos originarios del continente, desde un inicio elegimos incluir también textiles provenientes de las comunidades mestizas, afrodescendientes y euroamericanas de todo el hemisferio. Aquí nos sonrió de nuevo la sincronicidad al encontrar en nuestra búsqueda ejemplos notables de distintas latitudes. Ahora reconocemos con candor que ignorábamos por completo a algunas de esas tradiciones, como las prendas blancas con adornos calados que distinguen a las mujeres devotas del culto del candomblé en Brasil, o los bordados multicolores y vibrantes del pueblo saramaka en la Guayana francesa.

Desconocíamos también el sentido de un diseño recurrente en las comunidades quechuas de la región del Cuzco, en Perú. En 1780, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, dirigió la rebelión de las comunidades andinas contra el imperio español. Proclamó por primera vez la libertad de Hispanoamérica, así como el fin de la explotación de los pueblos originarios y la abolición de la esclavitud de las comunidades afrodescendientes. Túpac Amaru fue martirizado jalando un jinete de cada una de sus extremidades; al no lograr descuartizarlo por su fortaleza, sus verdugos procedieron a degollarlo ante los ojos de su hijo menor de edad.

Cuāuhtemōc, último tlahtoāni de Tenochtitlan, enfrentó guerra, hambruna y epidemias cuando algunos cientos de soldados españoles, y varias decenas de miles de guerreros indígenas aliados de Hernán Cortés, sitiaron a la capital mexica durante ochenta días hasta su rendición en 1521. La ciudad fue devastada y más de cien mil personas murieron. Cuāuhtemōc fue torturado, quemándole manos y pies; cuatro años después fue ahorcado por orden de Cortés.

Túpac Amaru y Cuāuhtemōc encarnan la resistencia heroica de los pueblos originarios de Abya Yala ante la invasión y el colonialismo. Las artistas textiles son conscientes de esta historia de quinientos años de infamia: en prueba de ello incorporamos a la muestra, como piezas protagónicas, una faja peruana que ilustra el martirio de Túpac Amaru, y un bordado mexicano que representa la tortura de Cuāuhtemōc: un paño de altar para la danza de concheros.

Después de preparar esta exposición a lo largo de varios meses, nos complace sentir, al igual que en la representación bordada de un martirio, cómo algunos tejidos dialogan con otros, cuando vemos juntos en pantalla los ejemplos procedentes de regiones distantes. Las grecas en una waka (faja) boliviana son afines al diseño de una prenda wixárika, 6000 km al norte. El águila de dos cabezas en un manto tlingit de Alaska tiene contrapartes en México, en Guatemala y de nuevo en los Andes. No es nuestra intención rastrear la presunta difusión de figuras o símbolos de una zona a otra. Tampoco buscamos desentrañar una estética esencial y mítica, supuestamente compartida por los pueblos originarios en las artes visuales. Lo que nos conmueve es constatar una y otra vez cómo se plasma una voluntad de belleza y resistencia en los telares de todo el continente.

No hemos visto ninguna exposición previa o publicación alguna con esta amplitud de miras en el ámbito del tejido. Conocemos gruesos volúmenes en inglés acerca de los textiles africanos y asiáticos,1 pero ninguno dedicado a este hemisferio. En otras palabras, la mitad del mundo carecía hasta ahora de un espacio de observación, intercambio y reflexión a partir de los hilos. Somos pioneros en este terreno. Nos congratulamos por este logro colectivo que refleja, de forma palpable, las posibilidades de innovación en nuestro museo, gracias a la filantropía y la libertad de trabajo en la FAHHO… incluso en tiempos de pandemia.

Agradecemos a Claudia Rocha Valverde, organizadora principal de “Textiles de las Américas”; Violeta Gutiérrez Caxaj, directora del Departamento Técnico del Museo Ixchel y Bárbara Knoke de Arathoon, investigadora destacada de los tejidos guatemaltecos, quienes recibieron con entusiasmo nuestra propuesta para vincular la exposición virtual con el encuentro y nos alentaron a terminarla.

1 Véase, por ejemplo: Kahlenberg, Mary Hunt et al., 2001, Asian costumes and textiles: from the Bosphorus to

Fujiyama, Skira, Milán; Gillow, John, 2003, African textiles, Chronicle Books, San Francisco.

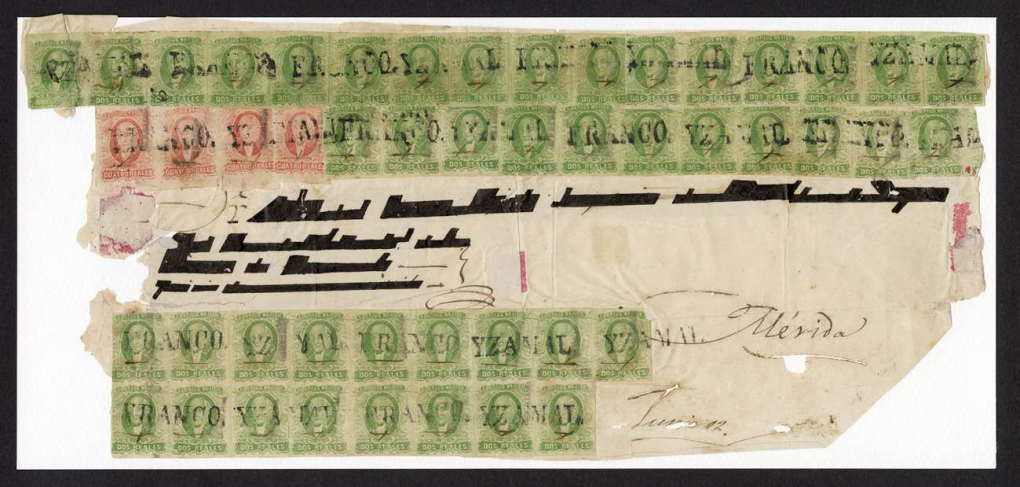

Rareza y belleza son dos características que hacen que un timbre, un sobre o una postal se conviertan en una verdadera “joya”. Las pocas existencias de estas piezas hacen que se conviertan en un auténtico tesoro para los coleccionistas.

El año pasado, el Museo de la Filatelia de Oaxaca recibió por parte de nuestro presidente vitalicio, don Alfredo Harp Helú, la colección denominada Joyas de la Filatelia Mexicana. Esta colección se compone, hasta el momento, por doce piezas que datan de la época clásica de los timbres postales en México, reunidas por el coleccionista Enrique Trigueros, quien es conocido por ser el propietario de uno de los repertorios filatélicos más espectaculares del mundo, conformado por ejemplares que ha adquirido en subastas a lo largo de los años.

Trigueros comenzó a recopilar todo tipo de objetos a la corta edad de seis años, ahí fue cuando descubrió el maravilloso mundo de la filatelia que cultiva hasta la fecha. Su colección ha recibido diversos reconocimientos en importantes encuentros alrededor del mundo. Actualmente, es miembro del club filatélico de élite Montecarlo —fundado en 1999 por el príncipe Rainiero III de Mónaco— por iniciativa del coleccionista Alexander Kroo. Este espacio reúne a los aficionados de sellos postales y cada dos años exhiben las rarezas más importantes de la filatelia mundial.

Para agrupar y clasificar a los timbres mexicanos en función de sus elementos comunes, el filatelista Carlos Fernández propone en su libro Catálogo filatélico, timbres mexicanos 1856-2008 la división de cinco periodos:

Esta clasificación ha ayudado a los filatelistas e investigadores a comprender con mayor exactitud el coleccionismo de los timbres postales mexicanos.

Como se señaló anteriormente, Joyas de la Filatelia Mexicana se compone de piezas de la época clásica, la cual es considerada la más interesante, ya que durante ella se estableció el franqueo previo de timbres con una sobrecarga, contramarca o sobremarca, con el nombre del distrito al que pertenecían, así como el número de orden de la contabilidad.

Durante el imperio de Maximiliano, como una medida adicional de seguridad, se marcaron las estampillas indicando el

año en que se habían recibido y el número del envío, factura o consignación de la remesa. Fernández señala:

Se establece a través de la circular número 12 del 20 de junio de 1864, que en la ciudad de México se contramarcarían los timbres con el número progresivo a la factura que les correspondiere, antes de ser enviadas a las Administraciones Principales.1

Lo anterior provocó que existieran piezas con infinidad de variaciones, mismas que han sido motivo de minuciosos estudios para analizar sus elementos y autenticidad.

En esta colección encontrarás, por ejemplo, la famosa fajilla del distrito de Yzamal —actual municipio de Izamal, en Yucatán— con un franqueo de 104 reales, el más grande conocido de la emisión de 1856. A su vez, podrás conocer el sobre con timbres de 2, 4 y 8 reales del distrito de Lagos de la emisión de 1864-1866, enviado desde San Juan de los Lagos a Guadalajara, el 7 de febrero de 1866, con un porte total de 62 reales. Solo 109 estampillas de 8 reales, con número de consignación y sobrecarga de Lagos, fueron vendidas, por lo que esta pieza es muy escasa.

Puedes conocer la colección Joyas de la Filatelia Mexicana a partir de febrero en la Bóveda Filatélica del Mufi. Sabemos de antemano que, por su rareza y valor, o simplemente por su indudable belleza, estas joyas dejarán sin aliento a los expertos y harán brillar los ojos de los novatos.

1 Fernández, Carlos, Catálogo filatélico, timbres mexicanos 1856-2008 (Libros virtuales, 2008), 13.

Las primeras dos temporadas de los Diablos Rojos en el Foro Sol fueron emocionantes, pero con finales que rompieron el corazón de sus seguidores. Después de salir como campeones del Parque del Seguro Social, los escarlatas no pudieron validar el título en su nuevo domicilio y, aún peor, cayeron dos veces consecutivas ante sus acérrimos rivales, los Tigres de México.

Para definir al mejor equipo del año 2002, el destino beisbolero volvió a poner a felinos e infernales en otra serie titular; las cosas no parecían haber cambiado demasiado. Tras los primeros dos encuentros en la Ciudad de México, el compromiso se fue a Puebla, nueva sede del equipo bengala, empatada a un juego por equipo. La Angelópolis tenía asegurados tres intensos desafíos.

Dos descalabros al hilo en el Estadio Hermanos Serdán pusieron a la Pandilla Roja contra las cuerdas y sin mínimo margen de error. Bernardo Tatis y sus muchachos no estaban dispuestos a que sus archirrivales obtuvieran el segundo tricampeonato en la historia de la Liga Mexicana. A menos de cien metros del estacionamiento del estadio poblano, y en pleno autobús de los Tigres, un grito del Potro Isaías Rincón rompió un inquietante silencio. “¡Ahora sí, llegó la hora, cada uno haga lo suyo y nos vemos en el Foro Sol!”.

Mientras la champaña se enfriaba en el vestidor bengalí, Alfredo García tuvo una de esas famosas actuaciones de inspiración y logró extender el compromiso para lo que serían dos juegos de locura en la capital del país. Aún llamada por muchos como la “Guerra Civil”, el regreso de la serie final a la Ciudad de México provocó avalanchas de personas desesperadas por un lugar en el Foro Sol. En los siguientes doce años de aquel coloso, no se repetirían las entradas registradas para los juegos seis y siete. La efervescencia por el Rey de los Deportes se había renovado.

Es seguro que quienes vivieron aquel fin de semana aún deben recordar esos dos últimos choques de la final soñada y cuarta consecutiva. Los Diablos habían logrado cambiar el momento anímico de su lado y salieron decididos a completar la obra. El sábado 31 de agosto, los Rojos batallaron para conseguir el triunfo que obligaría a un séptimo y definitivo encuentro, superando a los Tigres 8-6 con la victoria para el cerrador, Bienvenido Rivera, y el salvamento para un abridor, Ed Vosberg. Los papeles se invirtieron, pero ya no había tiempo para contemplaciones.

Septiembre llegó con un medio día pletórico que anunciaba un juego de antología: azules y rojos se jugaban el todo por el todo en nueve innings. Volteretas, ademanes subidos de tono, reclamos a los umpires, pasión en el terreno y nerviosismo en la tribuna fueron la constante de un juego frenético que, como dicta la tradición, rescataron los Diablos Rojos cuando la causa parecía imposible. Con tres triunfos consecutivos, la Marabunta Roja se coronó por primera vez en el Foro Sol, pavimentando el camino para lo que se convirtió en un bicampeonato y el primero de cuatro títulos en el también conocido “Estadio de los Hermanos Rodríguez”.

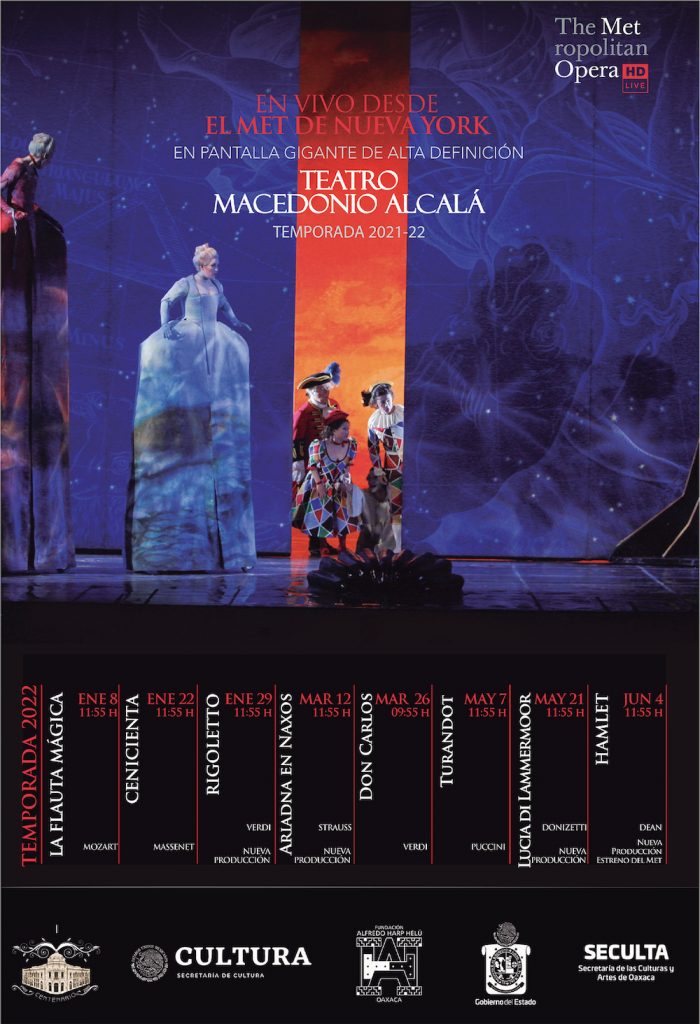

Luego de un año de haber cancelado sus funciones, este 8 de enero se retomó la transmisión en vivo de la Ópera del MET de Nueva York en el teatro Macedonio Alcalá. Atendiendo todas las medidas sanitarias, volvemos a disfrutar obras clásicas como La flauta mágica, Cenicienta y Hamlet. A continuación, reproducimos una breve entrevista realizada a Araceli Vergara Tapia, directora general de la FAHHO.

¿Cuándo y cómo llegó el proyecto de la ópera del Metropolitan al teatro Macedonio Alcalá?

El proyecto de transmisiones de la ópera del MET llegó hace 13 años, en 2008, y llevamos 11 temporadas, pues el año pasado fue cancelado por la pandemia. El Macedonio Alcalá fue seleccionado por ser uno de los teatros más representativos de América Latina. Es uno de los recintos más emblemáticos de México, y el más importante de Oaxaca.

¿Cómo participa la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca con estas transmisiones?

La FAHHO fue la única organización que le dio la debida importancia a este trascendental evento cultural con presencia internacional. Participa, mediante un convenio, cofinanciando y haciendo posible que el pueblo de Oaxaca, y sus muchos visitantes, disfruten de un espectáculo de la mayor calidad mundial.

¿La FAHHO estuvo presente desde el inicio del proyecto?

Sí, la Fundación siempre estuvo dispuesta a participar, pues es una entidad que apoya los eventos culturales de Oaxaca e internacionales.

Desde su punto de vista, ¿cómo ha respondido el público de Oaxaca a la convocatoria de estas transmisiones de la ópera del MET?

El público de Oaxaca ha respondido, siempre, con un gran interés para acudir a este importante evento cultural. Aun en tiempos de pandemia, como ahora, observando los debidos protocolos de salud, ha manifestado su interés por disfrutar del programa musical.

¿Le gusta la ópera?

Por supuesto que me gusta la ópera, este género teatral que incluye la música y que representa una de las expresiones más sublimes de la creatividad y del talento artístico y humano. Lo que más me gusta es que, con la coadyuvancia de la FAHHO, tantas personas puedan disfrutar de un programa cultural de excelencia internacional.

A continuación, les compartimos la cartelera.

El crecimiento de las ciudades es inevitable, y conforme crece la población urbana, el territorio requiere aumentar la complejidad de su organización, pues sus actividades sociales y ambientales, así como la interacción urbano-rural, se ven modificadas. Existen diferentes procesos de crecimiento urbano, en algunas ciudades del mundo se apuesta por contener su crecimiento de manera horizontal para que la mancha urbana sea más densa; mientras que en otras esta crece indiscriminadamente de manera horizontal, absorbiendo subcentros urbanos cercanos, transformándolos de esta manera en una metrópoli o, como comúnmente se conoce, en una zona metropolitana. El paradigma de crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas apunta a absorber las periferias urbanas en busca de suelo más económico, necesitando de la urbanización de estos suelos naturales o rurales para su fácil acceso y rentabilidad.

En muchas ciudades del mundo, el nacimiento y crecimiento de las zonas metropolitanas se da sin un desarrollo urbano planeado, o previamente visualizado, y si esto es analizado desde la sustentabilidad, resulta que sin planeación no hay una correcta administración de los recursos económicos, sociales y ambientales (medio construido y medio natural). Por lo anterior se considera que la metropolización es un fenómeno urbano que requiere de una planificación basada en modelos contemporáneos y sustentables de desarrollo para poder administrar de manera correcta los recursos de un territorio.

El 17 de enero del 2022, con motivo de los 18 años de la Casa de la Ciudad, se inaugura la exposición Radiografía Urbana de la Zona Metropolitana de Oaxaca, donde se muestra una investigación realizada por nuestro Observatorio Urbano sobre el diagnóstico en temas ambientales, demográficos, económicos, de espacio público y de movilidad en la metrópoli oaxaqueña. Esta exposición evidencia los grandes retos que conlleva un crecimiento metropolitano descontrolado y ofrecerá al visitante la posibilidad de análisis para proponer, desde sus posibilidades, soluciones a nivel individual (micro) y colectivo (macro).

Algunos datos importantes que muestra la exposición por medio de mapas y textos, y que pretenden iniciar una reflexión y posteriormente un cambio, son los siguientes:

• La mancha urbana de la zona metropolitana redujo las reservas naturales un 75% en los últimos 40 años.

• El municipio de Oaxaca de Juárez alberga más del 50% de las actividades económicas que el resto de los 23 municipios de la metrópoli reconocidos por la SEDATU, CONAPO e INEGI.

• La explosión demográfica en la ciudad ocurrió en los años 90, sobre todo en los municipios de la zona sur.

• Más del 60% de la zona metropolitana tiene rasgos característicos de una dispersión urbana (desconectada y distante).

• La SEMARNAT tiene un registro de 15 puntos de descargas de aguas negras a los ríos Salado, Atoyac y Jalatlaco.

• La Carretera Cristóbal Colón llega a dar servicio a 36 diferentes rutas de transporte público (autobuses).

Si quieres conocer más datos importantes de esta exposición, te invitamos a visitarla en la Casa de la Ciudad.

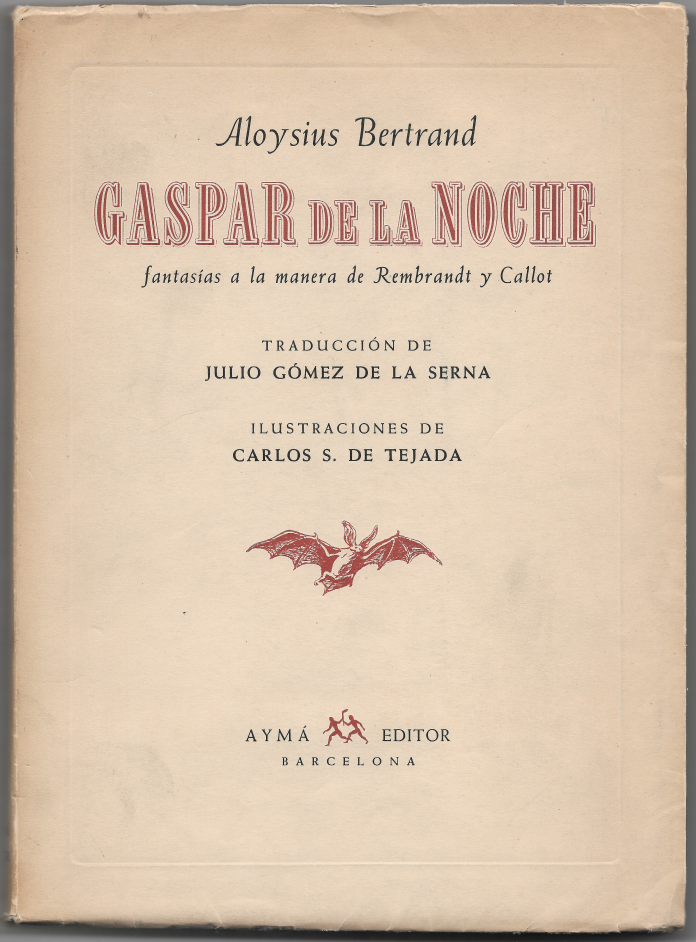

Louis-Jacques Napoleón Bertrand, escritor romántico francés de origen italiano, nacido en Cava, Piamonte, el 20 de abril de 1807, mejor conocido como Aloysius Bertrand, ha sido reconocido como el creador de la poesía en prosa en la literatura francesa, fuente de inspiración para los poetas simbolistas y surrealistas. En el prólogo de su poemario Spleen de Paris, Charles Baudelaire reconoce su deuda con Bertrand, y lo mismo hicieron el Conde de Lautréamont, Maurice Maeterlinck, Stéphane Mallarmé, André Breton y Paul Éluard. El compositor francés Maurice Ravel se inspiró en él para crear su magistral suite para piano a dos manos “Ondine”, “Le Gibet” y “Scarbo”.1

La primera edición de Gaspar de la noche se publicó en 1842, a un año de la muerte de Bertrand, quien dedicó toda su vida a esta única publicación. El ejemplar que resguarda la Biblioteca Henestrosa pertenece a un tiraje de mil ejemplares en papel Offset Torras Juvinyá, publicado en 1951, en traducción del prolífico traductor, editor y abogado español Julio Gómez de la Serna. Ediciones Cátedra publicó una nueva edición en 2014, a cargo de José Francisco Ruiz Casanova, dentro de su colección Letras Universales.

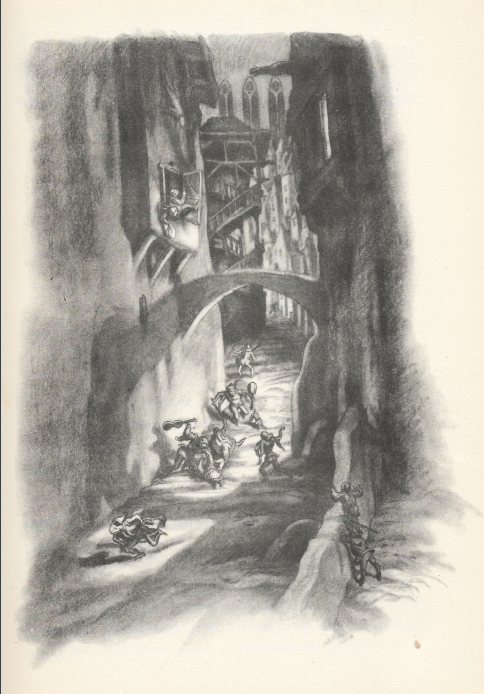

De extrema originalidad, consta de seis libros temáticos en los que se evoca un ambiente tanto medieval como fantástico, con un sabor irónico y hasta grotesco. “Tienen un carácter claramente pictórico, que busca proyectar en el lector una imagen, un cuadro que esboce y tome forma con la lectura”, en palabras de Elia Maqueda López. Toda la obra halla su estructura en un estilo inusual, condensado y agudo, donde lo más importante es la imagen, el claroscuro de Rembrandt y Callot, las dos facetas antitéticas del arte, sosegada y filosófica; atrevida y bohemia. La obra sugiere un objeto que se refleja en otro, como en un salón de espejos: C’est Ondine qui frôle de ces gouttes d’eau les losanges sonores de ta fenêtre illuminée par les mornes rayons de la lune (‘Soy yo, Ondina, quien roza con gotas de agua los rombos sonoros de tu ventana iluminada por los mustios rayos de la luna’).2

Ilustran este ejemplar reproducciones de viñetas y grabados de Carlos Sáenz de Tejada y Lezama, pintor español nacido en Tánger, quien se dedicó posteriormente a la ilustración y a la pintura decorativa y mural.

1 https://www.youtube.com/watch?v=BspU0vUB_tg

2 Biblioteca Digital Mundial https://unesdoc.unesco.org/?locale=es

“Sin Día de Reyes no hay tamales de Candelaria”, esta frase asocia dos tradiciones del calendario festivo católico que integran las costumbres gastronómicas mexicanas. El hallazgo de “un niño” en un pan circular, con un suspenso especial en el ambiente —al estilo Schrödinger: “¿Me tocará o no ‘el niño’?”, pero no lo sabrás hasta que salga—, acarrea un beneficio doble según la costumbre popular. “Sacarse el niño” en la rosca es símbolo de buena ventura para la persona que lo encuentra, pero también para aquellos que participaron del descubrimiento, ya que el afortunado inicial tendrá que invitar los tamales el 2 de febrero, fecha en la que se celebra el Día de la Candelaria, correspondiente a la presentación de Jesús en el templo y la consiguiente purificación de su madre.

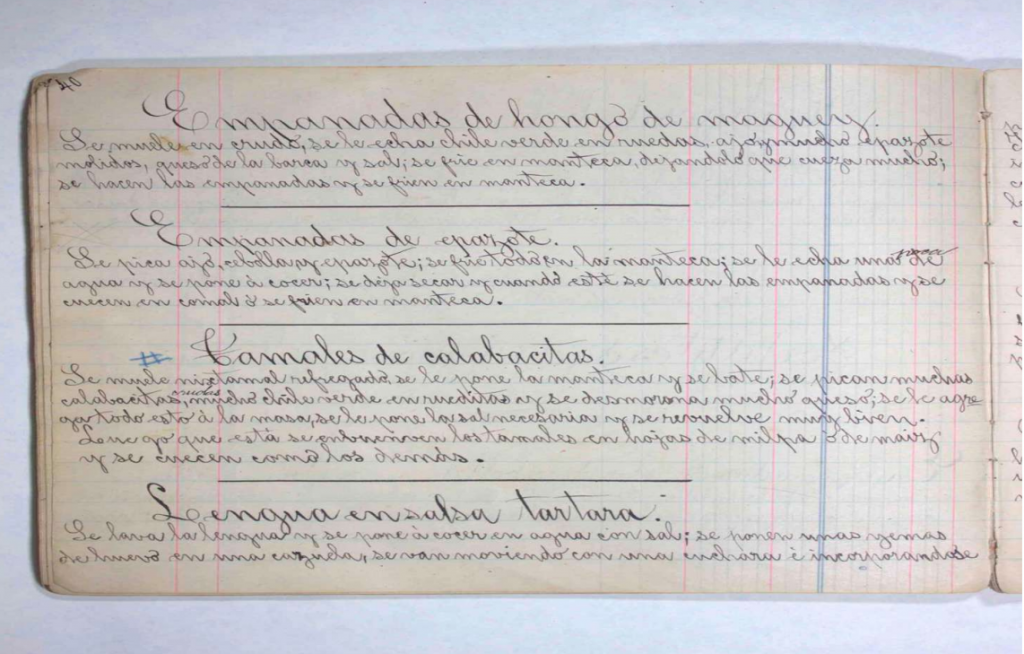

En la Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío se resguardan tres recetarios manuscritos que consignan la elaboración de tamales de diversos ingredientes, que, aunque no eran exclusivos para esta fecha, formaron parte del repertorio culinario de la cocina doméstica. En 1901, Guadalupe Cossío y Soto compiló, en el municipio de Tulancingo, recetas de tamales de cazuela, de horno, con calabazas, papas, de arroz con huevo, de tortilla y de arroz, entre otros. Cabe mencionar que los documentos están escritos con la destreza caligráfica de principios del siglo XX.

Entre las recetas de empanadas de epazote y lengua en salsa tártara, se encuentra la fórmula de los tamales de calabacita:

Se muele nixtamal refregado, se le pone la manteca y se bate; se pican muchas calabacitas crudas, mucho chile verde en rueditas y se desmorona mucho queso; se le agrega todo esto a la masa, se le pone la sal necesaria y se revuelve muy bien. Luego de que está se envuelven los tamales en hojas de milpa o de maíz y se cuecen como los demás.

Como se aprecia, no es una receta con muchas indicaciones de peso, medidas, grados de calor o demás instrucciones, lo que demuestra que la escritora sabía cocinar, permitiendo que quien lo lea pueda aplicarlo sin ninguna dificultad (sin embargo, un cocinero novato siempre puede acudir al Cocinero Mexicano1 que detalla el modo de preparación). Seguramente las anteriores instrucciones le recordará al lector recetarios propios de sus casas.

¿Por qué tamales y no otro alimento? ¿Por qué esta conexión entre la cultura católica y el mundo prehispánico en una fecha específica? Quizá una posible respuesta sea la herencia de la tradición judía que se halla en algunas de las festividades más importantes del rito católico, y que están asociadas a un calendario lunar por el que se rigen; sin embargo, el Día de la Candelaria siempre será el 2 de febrero. Alberto Peralta de Legarreta,2 al igual que otros historiadores de la cocina mexicana, ha señalado que fray Bernardino de Sahagún habla de la fiesta prehispánica de inicio de año, para la cual se elaboraban diferentes alimentos en honor a los dioses, entre ellos, los tamales. No obstante, el ajuste al calendario juliano, conocido ahora como “gregoriano”, en honor al papa que lo instauró —Gregorio XIII—, unió ambas festividades. Los historiadores de las religiones asocian —simbólicamente— las ollas, en donde se cocían los tamales, con el útero femenino; así, los tamales salían de esa placenta de barro, dando alimento y, por lo tanto, existencia.

¿Quién imaginaría que un simple recetario de cocina resguardado en una biblioteca, o que un alimento tan cotidiano implicarían tanta historia? Ahora, cuando escuchemos “¡Ricos y deliciosos tamales oaxaqueños!” sabremos un poquito más de ellos.

P.D. El ejemplar de El cocinero mexicano ó, colección de las mejores recetas para guisar al estilo americano, y de las más selectas según el método de las cocinas española, italiana, francesa e inglesa. Con los procedimientos más sencillos para la fabricación de masas, dulces, licores, helados y todo lo necesario para el decente servicio de una buena mesa (3tt.1851), que se encuentra en la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de la Fundación Herdez, fue intervenido en 2014 por el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de Adabi de México.3

1 http://biblioteca.herdez.com.mx/publicaciones-en-linea/Cocinero_T-1.pdf

2 https://youtu.be/pKm_ocaQP8E

El cero tiene el aspecto de la letra o, pero con diferente significado; sin embargo, es posible pasar del aspecto y pensar en el “grado cero” de la o, de todas las letras, palabras y significados y, desde luego, en el “grado cero” de la experiencia. Quizás eso es lo más atractivo de la imaginación y del arte: conducir la comprensión por otro camino, fuera de esquemas y prácticas habituales, para dilucidar el sentido de algo.

En el libro La preferencia por lo primitivo,1 E. H. Gombrich estudia por qué a lo largo de la historia del arte se aprecian estilos sencillos que involucran construcciones poco complejas de sentido. Hace hincapié en que los “rasgos distintivos” de la representación no implican ningún tipo de evolución ni madurez de habilidades cognitivas, sino la cooperación social en el contexto en el cual se realiza la mirada y la representación. Teniendo en cuenta que la mirada es un artefacto histórico, es posible comprender los valores y antivalores que otorgamos a los “rasgos distintivos” en la configuración de la representación.

Sobre ese supuesto, el artista Miguel Castro Leñero construye imágenes de animales con elementos mínimos que esperan los procesos inferenciales y deductivos del espectador. Y también sobre esa estimación es posible explorar el papel de la cooperación y la empatía en la construcción de arte.

En diciembre de 2021, como parte de las actividades para celebrar los 10 años del Centro Cultural San Pablo (y tomando en cuenta que la contingencia sanitaria no permite realizar actividades masivas), instalamos, discretamente, un elefante en el atrio —construido a partir de una escultura pequeña de Miguel Castro Leñero— e invitamos a los niños visitantes a dibujar y pintar sobre él cualquier cosa que imaginaran.

La intención del elefante es provocar en los niños un ejercicio de imaginación y, al mismo tiempo, obtener un registro de las distintas maneras de construir una representación de forma divertida. Pudimos observar que muchos niños dibujaban con una atención plena, comprendiendo su propia conducta. Esta pieza sirvió para explorar la posibilidad de habitar espacios públicos con elementos que suman poesía a la dinámica cotidiana de los niños en su propio vivir. Y quizás esa debería ser la intención al colocar arte en espacios públicos: incentivar la imaginación, el respeto y la poesía en el pensamiento colectivo.

El seis de enero convocamos a familias de Oaxaca para asistir al CCSP y obsequiarles a sus niños, de parte de la FAHHO, juguetes, balones y libros. Antes de la contingencia sanitaria, cada Día de Reyes decenas de niños llenaban el atrio y, además de recibir obsequios, se divertían en un carrusel o se tomaban fotos con un dinosaurio que era real. La situación sanitaria ha recordado a muchos museos y espacios culturales en todo el mundo que siempre es oportuno replantearse el sentido de su trabajo y renovar sus propósitos de acuerdo a las circunstancias de la comunidad de la que forman parte.

Este año, la actividad resultó muy ordenada, como si las familias se hubieran puesto de acuerdo para llegar a lo largo del día, sin aglomeraciones, respetuosamente, guardando la distancia entre ellos y siguiendo los protocolos sanitarios que ya son cotidianos. Los niños más pequeños se limpiaban las manos con gel después de dibujar en el elefante; todos los asistentes, ya habituados al cubrebocas, nos recordaban que San Pablo es un espacio donde lo cotidiano es el aprecio por formar parte de una comunidad. Presentar un elefante que es al mismo tiempo una hoja en blanco para dibujar y una escultura, manifiesta que el arte ocurre en la convivencia, en lo que hacemos junto con otras personas, en dominios conductuales que son conversaciones; tal como ocurre la conservación de nuestro operar biológico y tal como ocurre el vivir.2

Frente al bullicio del desorden, la confusión y la violencia en muchos ámbitos del conocimiento y de la convivencia, San Pablo es un lugar donde las personas de Oaxaca han podido encontrar, a lo largo de diez años, actividades construidas con respeto, generosidad y afecto. También es un sitio que propone sumar esas actitudes a la vida cotidiana, además de ejercicios constantes que impliquen reconfigurar, con imaginación, y desde el “grado cero”, la comprensión, la representación y el conocimiento.

A propósito de afecto y representación, el Museo Infantil de Oaxaca y el Centro Cultural San Pablo están invitando a un concurso de dibujo para niños de 4 a 12 años. La convocatoria estará abierta hasta marzo y puede hallarse en: http://www.mio.org.mx/

1 E. H. Gombrich. La preferencia por lo primitivo. Episodios de la historia del gusto y el arte de Occidente. Phaidon. Hong Kong. 2003.

2 Humberto Maturana: “Los niños se transforman en la convivencia, y esa transformación depende de cómo se conducen los mayores con ellos, no solamente en el espacio material, sino en el espacio psíquico”.

Caminando por las calles de Oaxaca, creando memorias y explorando esta mágica ciudad, te encuentras entre las fachadas una casa azul añil, que se confunde con el azul del cielo. Esta casa guarda y arropa al arte popular mexicano, y desde su terraza es custodiado por mujeres que miran al infinito y que cargan en su cuerpo, su ropa y sus manos, las tradiciones de un pueblo, la magia de las manos de su creadora y de su familia.

En Ocotlán de Morelos encontramos a una familia de alfareras que muestran su arte con el barro policromado, en personajes, campanas y escenas de diferentes tradiciones de los pueblos que se materializan día a día. Son comandados por la maestra Josefina Aguilar Alcántara, quien es pionera de este arte en la comunidad, y lo transmitió a sus hijos y nietos, concibiendo una familia de artistas y creadores.

En estas piezas Josefina plasma sus recuerdos y memorias y, pese a que un problema de salud hizo que en un momento de su vida perdiera la visión, no menguó la habilidad de crear con sus manos y modelar el barro. Puede resultar difícil y complejo, pero la maestra lo sigue haciendo: con sus manos continúa creando rostros, cuerpos, animales y figuras de su pueblo que recuerda y que quiere mantener vivas no solo en su memoria.

Leticia Aguilar, hija de Josefina y también artesana, nos cuenta que fue testigo de todo el proceso de creación de estas mujeres, desde su concepción (en una visita que la Dra. María Isabel Grañén hizo al taller, y en la que le pidió a su mamá que le hiciera algunas mujeres “grandes” a partir de unas fotos que tenía, dejándole a la maestra la opción para que llevaran los decorados y temas que propusiera). Así fue como nacieron las mujeres que ahora resguardan la entrada de Andares del Arte Popular.

Leticia nos cuenta también que la falta de visión de Josefina hace que todos los hermanos ayuden y se sumen a mantener vivo el trabajo de su madre: ella siempre está comandando las piezas, dando las instrucciones para no perder detalles. “Aunque sigue trabajando, no es lo mismo: ella no hace los ojos, hace las figuras y formas y me dice, ‘tú ayúdame con los ojos porque me gusta cómo los haces’”, mostrando que el conocimiento se transmite de esa forma, siendo parte de las creaciones de la familia.

Te invitamos a conocer a las mujeres de Josefina Aguilar en Andares del Arte Popular, a seguir compartiendo y apoyando las creaciones de artesanas y artesanos mexicanos.

https://es-la.facebook.com/AndaresDelArtePopular/

En el actual contexto de pandemia por el coronavirus SARS-COV2, las comunidades con población hablante de lenguas originarias se han visto mayormente vulneradas debido a que no cuentan con la información necesaria para prevenir los contagios, ni para conocer los protocolos de atención una vez infectados, ni contar con materiales imprescindibles para prevenir más contagios. El limitado acceso a medios de comunicación y que, generalmente, la información solo esté en español, dificulta que dicha población cuente con datos adecuados y de manera oportuna.

Por este motivo, la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, a través de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, apoyó la campaña “Vacúnate Mexico” con la traducción de dos carteles en diez lenguas originarias de los estados de Oaxaca y Guerrero, así como de su distribución dentro de las comunidades para concientizar a la población sobre la importancia de aplicarse las vacunas en contra del Covid-19 y promover el ejercicio de los derechos lingüísticos.

Con la ayuda de las autoridades municipales, personal del sector salud, los traductores y sus familiares, los carteles fueron colocados en diferentes áreas de las comunidades durante los meses de octubre y noviembre del año pasado. Los espacios en donde se puede encontrar este material son escuelas, calles principales, salas de espera de hospitales y clínicas rurales, palacios municipales y sus agencias; también se compartieron de manera digital por medio

de redes sociales y mensajería instantánea. En total se entregaron 2000 carteles (100 de cada ejemplar) en las 10 lenguas.

Agradecemos a los traductores expertos que participaron en el proyecto: el Dr. Gervasio Montero Gutenburg (ombeayiüts de San Mateo del Mar, Oax.), Roxana García Martínez (mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oax.), Mtra. Alejandra Mentado Basilio (mè’phàà de Tlapa de Guerrero, Gro.), Gabriela García García (mazateco de San José Vista Hermosa, Oax.), Roni Ruiz Callejas (zapoteco de Juchitán de Zaragoza, Oax.), Juan Vásquez Ramírez (triqui de San Andrés Chicahuaxtla, Oax.), Mtra. Elodia Ramírez Pérez (mixteco de Santa María Peñoles, Oax.), Dra. Juana Mendoza Ruiz (mixteco de Alcozauca de Guerrero, Gro.), Reynaldo López de la Paz (mixteco de Santiago Jamiltepec, Oax.) y Eric Cruz Salvador (tacuate de Santa María Zacatepec, Oax.).

Al menos mil templos fueron construidos en Oaxaca durante la época colonial, menciona Muller en su obra Arquitectura y escultura de Oaxaca. Este dato parte de un conteo de parroquias establecidas en los siglos XVI, XVII y XVIII; la parroquia, una división territorial demarcada por la iglesia, se constituía por un promedio de cinco dependencias, cada una con su templo. Así, Oaxaca contaba con no menos de 270 edificios eclesiásticos.

La construcción y manufactura del nuevo adoctrinamiento religioso estuvo, en gran medida, en manos de los nativos, quienes poseían una gran habilidad técnica e ingenio artístico, notable hoy en día en el labrado, tallado y decorado de inmuebles y bienes con que contamos. Durante los siglos XVIII y XIX, diferentes cuestionamientos en torno a la adecuada conservación de estos dieron paso a la separación de la doctrina artística, o productora, para llevar a cabo una intervención adecuada y con criterios de preservación de las cualidades históricas, estéticas y técnicas de cada obra; el interés en torno a nuestro patrimonio, así como su intervención especializada para preservarlo forma parte de las agendas de instituciones y personas cada vez con mayor insistencia. En 2021, la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, en colaboración con municipios solicitantes y con Fomento Social Citibanamex, gestionó la intervención de 22 bienes en diferentes localidades del estado, hoy queremos destacar tres de estos proyectos.

Se trabajó con bienes muebles bajo la dirección de Mireya Olvera Sánchez, Eric González Castellanos y Teresita Loera Cabeza de Vaca en la Mixteca, Valles Centrales y la Sierra Norte, respectivamente.

En San Cristóbal Suchixtlahuaca, en la Mixteca, se intervinieron dos esculturas de arcángeles tallados en madera policromada; cada una de las piezas mide aproximadamente 1.30 m de altura, su manufactura es en madera tallada con telas encoladas y encajes entorchados, una de ellas cuenta con una chaqueta de tela de seda, en la espalda muestran un par de orificios y herraje, es muy probable que de ellos se valieran las alas para anclarse a la pieza. En el proceso de intervención se realizaron limpiezas fisicoquímicas para eliminar suciedad generalizada, principalmente los repintes que cubrían las encarnaciones y decoración de la indumentaria. Este proceso dio paso a la fijación de escamas, integración de bases de preparación, policromías y dorados faltantes; se realizaron consolidaciones de fisuras y grietas, además de la restitución de faltantes en manos; se realizaron integraciones importantes y cuidadosas en zonas de telas encoladas para preservar la estructura orgánica y pliegues que conforman el faldellín, las mangas y el ropaje. Una de las particularidades de las piezas es un encaje entorchado que bordea el faldellín, esta parte consiste en un hilo de seda que es cubierto por un hilo de plata retorcido que le da consistencia y forma a toda la estructura del encaje.

El templo de Santa María de la Asunción, en Tlacolula de Matamoros, reserva en el intradós de la cúpula del transepto una profusa decoración compuesta por motivos geométricos y orgánicos. En esta área se realizó el montaje de una magna estructura para poder arribar hasta el intradós y poder atender los deterioros provocados por sales, halos blanquecinos, disgregación y desprendimiento de estratos y aplanados mediante limpiezas, integración de enlucidos, fijado de capas en estado de desprendimiento e integraciones de los motivos decorativos y de dorados perdidos. La decoración del intradós data de finales del siglo XIX y principios del XX, y es posible atribuir la autoría de esta composición a F. Bezares, de acuerdo con la firma y siglas ubicadas en la cúpula del coro; además de concordar con la técnica, materiales y diseño empleados, al centro de conserva un rosetón de madera tallada con motivos orgánicos que también fue intervenido mediante la restitución de faltantes de madera.

Finalmente, en el municipio de Santiago Comaltepec, mucho más alejado de los tres mencionados, se intervino el retablo principal de Santiago Apóstol, con este trabajo se realizó una importante restitución de estabilidad estructural de la obra, principalmente en la parte posterior, donde es sujetado al templo mediante nueve rollizos de madera y cuerdas, además del remate que, al perder su portabilidad estructural, descansaba sobre el cuerpo central. El retablo presentaba tallas sueltas y desprendidas, se repusieron elementos estructurales y decorativos faltantes, aunado a acciones de conservación mediante limpieza completa y fumigación.

La intervención de estas tres obras demandó distintos procesos técnicos, estudios y conocimientos que ratifican la importancia de la colaboración interdisciplinaria, reiterando que, hoy en día, la mejor forma de preservar nuestro legado histórico es mediante la colaboración de especialistas. Te invitamos a conocer el resto de los proyectos beneficiados, en los próximos números del Boletín Digital de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca.

PROYECTOS BENEFICIADOS

1. Reloj del imafronte del templo de San Pedro Mártir, San Pedro Yucunama.

2. Curato del templo de San Mateo Apóstol, San Mateo Yucucuy.

3. Templo de Santa Catarina Virgen y Mártir, Santa Catarina Tayata.

4. Exconvento de Nuestra Señora de la Asunción, Heroica Ciudad de Tlaxiaco.

5. Exconvento de Santiago Apóstol, Villa Tejupam de la Unión.

6. Templo de Santiago Apóstol, Santiago Dominguillo, San Juan Bautista Cuicatlán.

7. Templo de San Juan Bautista, San Juan Coatzospam.

8. Exconvento franciscano, Teotitlán de Flores Magón.

9. Templo de San Juan Bautista, San Juan Sosola, San Jerónimo Sosola.

10. Templo de Santa Catarina, Santa Catarina Cuixtla.

11. Quiosco municipal, Heroica Ciudad de Huajuapan de León.

12. Casa de visitas, San Miguel Tixá.

13. Intradós del templo de Santa María de la Asunción, Tlacolula de Matamoros.

14. Capilla tiempera, Santiago Yagallo, San Juan Yaeé.

15. Capilla, Santo Domingo Cacalotepec, Ixtlán de Juárez.

16. Retablo principal del templo de Santiago Apóstol, Santiago Comaltepec.

17. Templo de los Santos Reyes, San Baltazar Yatzachi el Alto.

18. Templo de Nuestra Señora de la Natividad, Santa María Colotepec.

19. Esculturas de arcángeles de madera, San Cristóbal Suchixtlahuaca.

20. Casa de visitas, San Miguel Adéquez.

21. Casa de la Cultura, Juchitán de Zaragoza.

22. Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, Oaxaca de Juárez.

Lo sentimos, la página que buscas no existe.

¡Muchas Gracias!

En breve nos pondremos en contacto contigo.