Los magistrados de toda España abrieron las órdenes secretas del rey al amanecer del 2 de abril de 1767. Cada sobre sellado contenía dos documentos: uno era una copia de la orden real de expulsar a todos los miembros de la Compañía de Jesús de los dominios del Rey Carlos III; el otro instruyó a los oficiales para arrestar a los jesuitas de inmediato y organizar su paso a los barcos que los esperaban en varios puertos. Era un plan que Carlos III había puesto en marcha tres meses antes y formaba parte de un movimiento más amplio contra los jesuitas, que ya había involucrado su expulsión de Portugal en 1759 y Francia en 1764.

Ese día, en el colegio de la Anunciata en Murcia, un jesuita de 32 años que era docente de filosofía estaba entre los arrestados. Se llamaba Lorenzo Hervás y Panduro, y con sus compañeros se embarcó en Cartagena. Fue el comienzo de una cadena de eventos que resultaría en la creación de lo que podríamos considerar el primer catálogo de lenguas del mundo.

Después de un prolongado y difícil viaje por mar, al Padre Lorenzo y a sus compañeros jesuitas finalmente se les permitió desembarcar en la pequeña ciudad costera de Ajaccio en la isla de Córcega. Un año después, se fue a vivir a los Estados Pontificios en la región italiana de Emilia-Romagna. Allí, Hervás y Panduro estudió matemáticas e historia natural, pero también se puso en contacto con jesuitas de todo el mundo. La Compañía de Jesús se ha destacado por su trabajo con lenguas. En China, los padres Matteo Ricci y Lazzaro Cattaneo prepararon vocabularios de chino en los que las romanizaciones incluían diacríticos para representar el tono. En Vietnam, Francisco de Pina y Alexandre de Rhodes hicieron lo mismo para el vietnamita. Y en Nueva España, el padre de la Compañía de Jesús, Horacio Carochi, escribió una gramática magistral del náhuatl, impresa en 1645 (un ejemplar del cual se conserva en la BIJC). Se considera una de las mejores gramáticas de cualquier idioma escrito en el siglo XVII. Una consecuencia inesperada de la expulsión de la Compañía de Jesús fue que un vasto conocimiento de las lenguas del mundo fue reunido en un solo lugar. Fue aquí donde Hervás y Panduro ideó su plan para publicar una obra de 21 volúmenes en Cesena, Idea dell’Universo, que incluiría varios volúmenes sobre las lenguas del mundo.

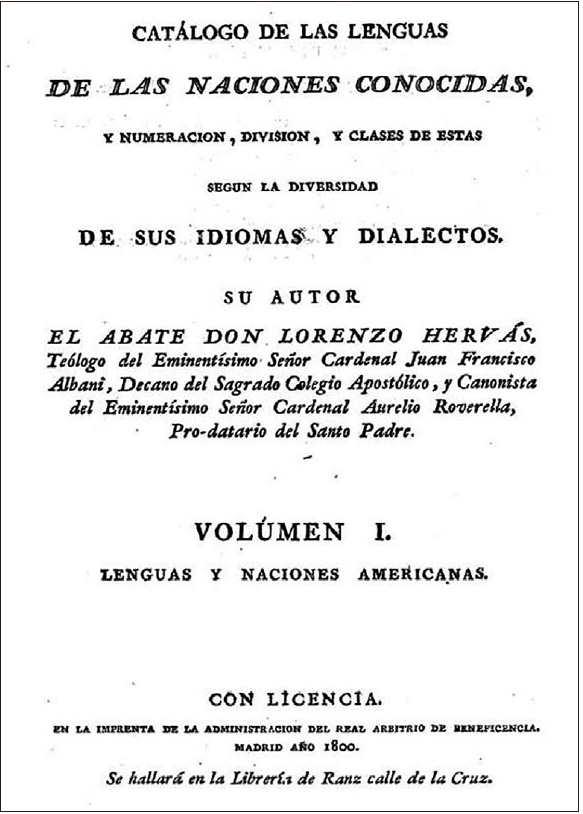

Para realizar este proyecto, el padre Lorenzo se mudó a Roma en 1784 para consultar “sus muchas y excelentes bibliotecas” y publicó rápidamente una Storia delle lingue en cinco volúmenes entre 1784-1787 (correspondiente a los vols. XVII-XXI de su Idea dell’Universo). También se interesaba en los no oyentes y la lengua de señas. Su estudio, La escuela española de sordomudos, publicado en 1795, fue un precursor del estudio moderno de la lengua de señas. En 1798, zarpó a España tras el decreto de Carlos IV que permitió que los jesuitas también regresaran individualmente a España. Mientras el padre Lorenzo estuvo allí, colaboró con Juan Albert Martí para fundar la Escuela Municipal de Sordomudos en Barcelona. También inició un importante proyecto editorial durante su estancia en España, su Catálogo de las lenguas de las naciones conocidas, y numeración, división, y clases de éstas según la diversidad de sus idiomas y dialectos de seis volúmenes, una versión ampliada de su trabajo anterior sobre idiomas que apareció en la Idea dell’Universo.

El primer volumen del Catálogo de las lenguas, impreso en 1800, fue dedicado a las “lenguas y naciones americanas”. Sin embargo, su estadía en su país natal resultó ser breve. El real decreto fue revocado y el padre Lorenzo zarpó para Italia en 1802. Sin embargo, su gran Catálogo continuó imprimiéndose en España, mientras el autor vivía en Roma. Fue hasta 1805 cuando apareció el volumen final. Cuatro años después, el jesuita español murió en Roma. Su Catálogo tuvo una enorme influencia en la clasificación de las lenguas durante décadas después de su muerte.

En el primer volumen del Catálogo de las lenguas, expone las lenguas de la Nueva España. Proporciona una amplia cobertura de regiones del norte, como Sinaloa, ya que aquí era donde los jesuitas habían estado más activos. Para el sur de la Nueva España, el padre Lorenzo consultó a las fuentes ya publicadas. Éste fue el caso de Oaxaca. Dada la limitada presencia jesuita en esta región, el padre Lorenzo confió en los trabajos de Antonio de Herrera y fray Francisco de Burgoa para describir los idiomas y sus distribuciones geográficas. Sin embargo, el trabajo no fue sólo una compilación. También hizo observaciones originales. Por ejemplo, después de usar a Herrera como fuente para el otomí, el padre Lorenzo reconoció que esta lengua “se asemeja mucho á la china en variar la significacion [sic] de las palabras con el acento vario de sus sílabas; por lo que la gramática otomita se debe escribir, como se escribe la china, diferenciando en la escritura con diversos acentos unas mismas… ”.1 Esta fue quizás la primera vez que se reconoció la importancia de escribir los tonos de una lengua otomangue.

El ejemplar de José Justo Gómez de la Cortina y Castro (1799-1860) en la BIJC

Gracias a la Dra. María Isabel Grañén Porrúa, un ejemplar completo del Catálogo de las lenguas del padre Lorenzo Hervás y Panduro ya está disponible en la BIJC. Este libro de seis volúmenes lleva el exlibris de José Justo Gómez de la Cortina y Castro, fundador y colaborador decisivo en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y el primer presidente de la Academia de la Lengua en México.

Aunque nunca publicó ninguna investigación en el campo, Gómez de la Cortina fue el padrino de la lingüística mexicana y ayudó a establecer las bases para futuras investigaciones en la lingüística de las lenguas indígenas del país. Nacido en la Ciudad de México, Gómez de la Cortina fue enviado a estudiar a Madrid a la edad de quince años. Después de terminar sus estudios, fungió como diplomático en varias embajadas y delegaciones españolas en Europa. En 1829, ingresó a la Academia de la Historia y su casa en Madrid se convirtió en un lugar de encuentro para literatos españoles. Mantuvo correspondencia con varios intelectuales como Wilhelm von Humboldt, François-René de Chateaubriand y Benjamin Constant. En 1832 regresó a su tierra natal, adaptando su vocación cultural a las necesidades de la nueva república. Entre los temas de su amplia gama de intereses estuvieron las lenguas indígenas. Escribiendo bajo el pseudónimo de “Guph Gadol” (en hebreo ‘cuerpo grande’), Gómez de la Cortina hizo un llamado al “estudio analítico de lenguas” y la utilidad de hacer un “mapa ó carta logo-geográfica”. Esta es quizás la primera formulación publicada de un proyecto de un mapa lingüístico de México. Desde la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística apoyó la colección de datos sobre las lenguas del país. En 1858 ya promovía la “lingüística” o “la ciencia de la comparación de los idiomas”. Fue una de las primeras personas en México, quizás la primera persona, en usar esta nueva palabra: “lingüística”.2

1 Volúmen I, pág. 309. Esta afirmación no se refiere al uso de caracteres chinos, sino más bien al uso de diacríticos para marcar el tono en la romanizaciones de esta lengua que promovieron los jesuitas en Asia.

2 El primer uso de la palabra “linguistics” en Estados Unidos fue en 1839 y en Francia la palabra “linguistique” se remonta a 1829. En última instancia, todos estos derivados de finales del siglo XVIII provienen de la palabra alemana “Linguistik”.