No es posible sino soñar, morir, soñar que no

morimos, y, a veces, un instante, despertar.

Rosario Castellanos

Rosario Alicia Castellanos Figueroa nació un 25 de mayo de 1925 en la Ciudad de México. Su familia se encontraba de visita en la capital del país, y semanas después de su nacimiento regresaron a Comitán, Chiapas, donde pasó su infancia y parte de su adolescencia.

Soy hija de mí misma.

De mi sueño nací.

Mi sueño me sostiene.

No busquéis en mis filtros más que

mi propia sangre

ni remontéis los ríos para alcanzar

mi origen.

En mi genealogía no hay más que

una palabra: Soledad.

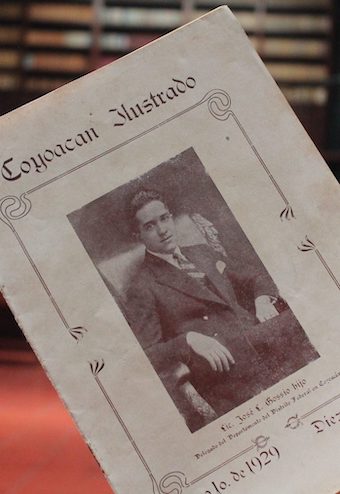

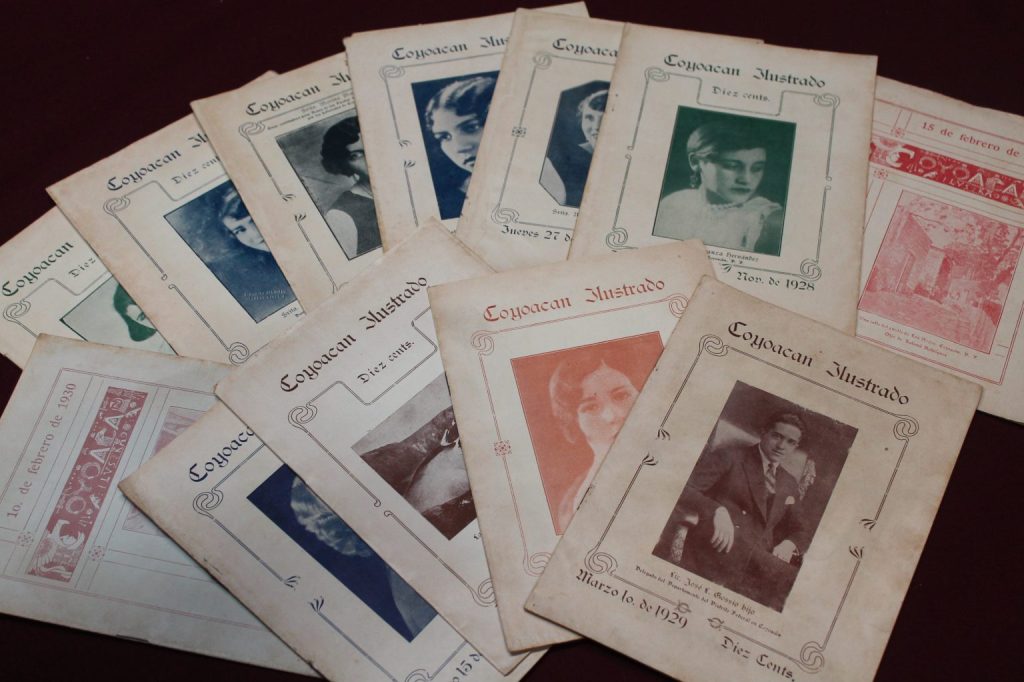

Este año celebramos el centenario de la escritora, filósofa, periodista y diplomática Rosario Castellanos, una de las plumas más grandes que ha dado México. Sobre ella se ha publicado mucho: su obra, su labor como docente, su paso como embajadora, su vida pública, esa que aparece por miles al teclear su nombre en el buscador. Sin embargo, es su producción literaria la que nos da fe de aquello que la marcó.

Leer a Rosario es un pendiente que todos tenemos. Ella se hizo notar por medio de su escritura; sus libros dieron voz a los indígenas, a los pobres y a las mujeres. Estas últimas estuvieron presentes en su obra y en su vida personal de manera decisiva. El vínculo que tejió con algunas, desde muy temprana edad, fue motivo de los temas que abordó en sus escritos.

Pese a todas las técnicas y tácticas y estrategias de domesticación usadas en todas las latitudes y en todas las épocas por todos los hombres, la mujer tiende siempre a ser mujer, a girar en su órbita propia, a regirse de acuerdo con un peculiar, intransferible, irrenunciable sistema de valores.

Rufina

Balún Canán fue su primera novela, publicada en 1957; parte de su vida está ahí a modo de reflejo de sus memorias en Comitán, su visión y aprendizaje de los pueblos indígenas, así como las diferencias entre estos y la sociedad privilegiada chiapaneca atravesada por el racismo y el clasismo.

Fue Rufina, su nana, mujer de origen tzeltal, quien ejerció una gran influencia en Rosario. Mientras le hacía trenzas, le contaba historias de los pueblos indígenas, mismos que más tarde la escritora convertiría en relatos literarios. Tal fue su cercanía, que en Balún Canán la nana acompaña a la protagonista durante toda la trama, siendo un personaje fundamental en la novela y fuera de ella para la escritora.

Mi nana me lleva aparte para despedirnos. Estamos en el oratorio. Nos arrodillamos ante las imágenes del altar. Luego mi nana me persigna y dice: Vengo a entregarte a mi criatura. Señor, tú eres testigo de que no puedo velar sobre ella ahora que va a dividirnos la distancia. Pero tú que estás aquí lo mismo que allá, protégela. Abre sus caminos, para que no tropiece, para que no caiga. Que la piedra no se vuelva en su contra y la golpee. Que no salte la alimaña para morderla. Que el relámpago no enrojezca el techo que la ampare. Porque con mi corazón ella te ha conocido y te ha jurado fidelidad y te ha reverenciado. Porque tú eres el poderoso, porque tú eres el fuerte.

Rufina abandonó la casa de la familia cuando el reparto agrario arruinó a los dueños de las fincas. Por su parte, Rosario partiría de Comitán hacia la Ciudad de México para continuar con sus estudios en los años 40; en esa ocasión, otra mujer la acompañaría.

María

María Escandón mantuvo un vínculo muy importante y significativo con Rosario, que duró casi dos décadas. La familia de Rosario era de terratenientes; tenía privilegios y prácticas de acuerdo con sus costumbres, como aquella de principios del siglo XX que consistía en tener una “cargadora” para sus hijos, una compañera de juegos, normalmente de su misma edad o con pocos años de diferencia entre sí, como en este caso. María cumplió esa tarea, participando activamente en los juegos y travesuras infantiles de la pequeña Rosario. Escandón era hija de Francisca Escandón García y Trinidad Abarca, primo hermano de Carmen Abarca de Figueroa, abuela materna de Rosario; María era su tía en segundo grado. Rosario escribió:

Yo no creo haber sido excepcionalmente caprichosa, arbitraria y cruel. Pero ninguno me había enseñado a respetar más que a mis iguales y desde luego mucho más a mis mayores. Así que me dejaba llevar por la corriente. El día en que, de manera fulminante, se me reveló esa cosa de la que yo hacía uso era una persona, tomé una decisión instantánea: pedir perdón a quien había yo ofendido. Y otra para el resto de la vida: no aprovechar mi posición de privilegio para humillar a otro (Poniatowska, 1990).

Conforme crecían, la relación se distanció; mientras Rosario se concentraba en sus estudios, a María se le asignaban tareas domésticas. A pesar de ser muy cercanas, su relación también presentaba momentos de tensión y conflicto, como es de suponerse.

Cuando Rosario emigra a la Ciudad de México para continuar con sus estudios, María se va con ella para ayudarla. Rosario concluyó la licenciatura en Filosofía y el grado de maestra en filosofía por la UNAM, el apoyo y la compañía de María fue fundamental, era su acompañante, cómplice, amiga, familia, cuidadora, empleada…

Lo hizo de tal modo que yo no tenía siquiera la necesidad de ordenar: todo estaba listo siempre. El baño, en el momento preciso, la ropa escogida adecuadamente para cada ocasión, la comida a sus horas y según los canones. ¿Qué tenía yo que hacer en cambio? Aceptar la disciplina sin más comentarios que los que fueran elogiosos. No traspasar mis límites que eran el escritorio, la recámara y la sala. No hacer preguntas ni averiguaciones de ninguna especie. Entregarme con una confianza y una pasividad total. A la que María correspondió no abandonándome ni cuando el médico que diagnosticó mi tuberculosis habló del peligro del contagio. Ni cuando decidí irme de empleada del Instituto Nacional Indigenista a Chiapas. Ni siquiera cuando me casé. Pero las dos sabíamos que a partir de entonces ella se sentía relevada de sus obligaciones para conmigo, porque yo ya estaba —como se dice en mi tierra —“bajo mano de hombre”.

El oficio de la escritura es muy demandante. Para Rosario Castellanos, María Escandón fue decisiva en su proceso creativo, porque no solo procuraba lo doméstico, sino que era una leal compañera que la conocía desde su origen, sabía sus manías, sus virtudes, sus alegrías y desvelos. Eso duró hasta que Escandón regresó a Comitán a cuidar a su propia madre.

Rosario fue una autora prominente que escribió desde el privilegio, pero también desde la empatía y el respeto. Una mujer que escribe, que sabe latín, que es funcionaria, docente, diplomática, madre, esposa, etc., puede lograrlo con el apoyo de mucha gente, como el que le brindaron Rufina y María, quienes además dejaron una huella muy profunda y duradera en su vida. Aunque esas relaciones eran desiguales, sin duda, fueron fundamentales para que Rosario desarrollara sus habilidades escriturales.

Dolores

Las mujeres construimos muchas historias y vínculos con mujeres distintas, algunos tan fuertes como la amistad. En la exposición que se encuentra en el Colegio de San Ildefonso, con motivo del centenario del nacimiento de la escritora, se puede observar una foto donde aparecen dos jóvenes y hermosas mujeres: Rosario Castellanos y Dolores Castro.

Cuando Castellanos llegó al entonces Distrito Federal, tenía 16 años y se hizo amiga de la poeta Dolores Castro, cuando aún estudiaba la secundaria. Sin embargo, ya en la universidad formó parte del Grupo de los Ocho —llamado así por una antología del mismo nombre—, junto con Dolores, Javier Peñalosa, Alejandro Avilés, Octavio Novari, Efrén Hernández, Honorato Ignacio y Roberto Cabral. Ellas dos eran las únicas mujeres en este nutrido grupo poético. ¡Cuánta fuerza había en ellas dos juntas!

Rosario obtuvo el grado de maestra en Filosofía, posteriormente se va a Madrid para hacer un posgrado. En su libro Cartas a Ricardo relata el trayecto en barco y su vida en la capital española. ¡Su amiga Dolores la acompañaba! Imagino ese viaje y todas las vivencias que tuvieron. Sobre ello, Castro dijo: “Recuerdo a Rosario, en mar abierto, sonriente, plena de vida en la cubierta de aquel barco cuya travesía de un mes entre Veracruz y Barcelona nos hizo reír muchas veces, o llorar por nada”.

Fueron amigas desde los 16 años hasta la muerte de Rosario; Dolores falleció muchos años después, en 2022. Sobre las aportaciones de Rosario a la literatura, Castro dijo que influyó en toda una generación de escritoras —Dolores misma se contaba entre ellas— “por ser una mujer ejemplo de tenacidad en el cumplimiento de una vocación y por su fortaleza para defender principios elementales”. “Para mí Rosario Castellanos es la escritora más importante del siglo XX en México y su aportación es riquísima en obra poética, narrativa, reflexiva y dramática, géneros que casi ningún literato ejerce en su totalidad”.

En el andar de la escritora también encontramos muchos nombres de hombres, como el de Raúl Ortiz, quien a su muerte se convirtió en su albacea literario. Nuestra Rosario partió de este mundo a sus jóvenes 49 años, en lo que se dice fue un accidente. Su muerte acaeció el 7 de agosto de 1974 en Israel, cuando se desempeñaba como embajadora de México en aquel país (1972-1974).

Una mujer camina por un camino estéril

rumbo al más desolado y tremendo crepúsculo.

Una mujer se queda tirada como piedra

enmedio de un desierto

o se apaga o se enfría como un remoto

fuego.

Una mujer se ahoga lentamente

en un pantano de saliva amarga.

Quien la mira no puede acercarle ni una

esponja

con vinagre, ni un frasco de veneno,

ni un apretado y doloroso puño.

Una mujer se llama soledad.

Se llamará locura.