La música es el ejercicio metafísico inconsciente del alma,

y si se repitiera en términos sería una filosofía.

Arthur Schopenhauer

Todos sabemos qué es la música, aunque las preguntas sobre ella son difíciles y no encontramos unas respuestas claras. Percibimos la música de diferentes maneras y todos la definimos de una forma distinta; asimismo, en algunas culturas se explica de manera completamente diversa o no se define en absoluto (porque no hay tal necesidad). Para hablar de música solemos utilizar metáforas al no poder definirla directamente. Escribimos tratados y libros, analizamos obras musicales, pero ¿somos realmente capaces de llegar a su esencia de esta manera? Quizás resulte imposible expresarnos respecto a ella de otra manera que no sea a través de las emociones que nos acompañan al escucharla. Porque ¿qué es ella realmente? ¿Cuál es su esencia? A continuación, reflexionaremos sobre la música en sí, no sobre la partitura, la forma o la interpretación, sino sobre la Música como un arte elusivo y efímero.

La palabra música proviene del griego mousike que significa ‘cualquier actividad patrocinada por las Musas’. Por tanto, en la Grecia antigua no solo se refería al arte de los sonidos, sino que incluía otras como la danza, la poesía y la arquitectura. Por ende, musikos no eran los “músicos” en el sentido que conocemos hoy, sino toda persona verdaderamente educada. “con capacidad para practicar diversas artes”.

Cada cultura tiene su propio sistema de términos y conceptos sobre la música. Estos se basan en determinados fenómenos sociales que incluyen la tradición, su práctica, la forma de percibirla y su valoración. A menudo, estos términos se entienden por sí mismos, sin necesidad de definirlos.

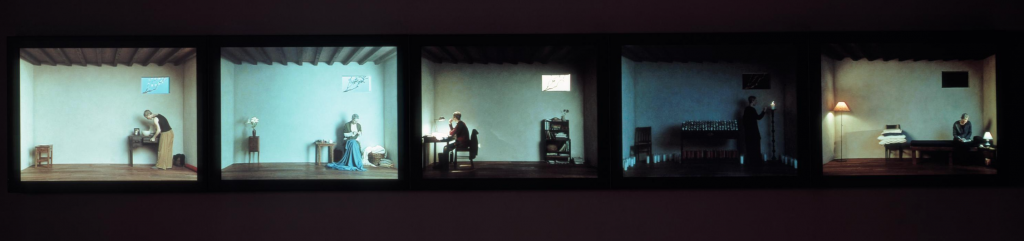

Los fundamentos del concepto de “Música” surgieron en Europa Occidental a principios de la Edad Media y generalmente se atribuyen a cuatro pensadores: San Agustín de Hipona (354-430), Boecio (ca. 480-ca. 525), Casiodoro (ca. 485- ca 580) y San Isidoro de Sevilla (ca. 556-636). Estos filósofos y teóricos de la música crearon un puente entre los mundos antiguo y medieval, propusieron las primeras definiciones y señalaron formas de entender la música en las que se basa nuestro entendimiento actual. San Agustín afirmó que la música es un conocimiento de números, medidas y proporciones, y consideró que la participación de la razón en la creación musical es lo más importante. La música es un movimiento ordenado por números y un músico es un científico que debe aprender los secretos del conocimiento musical para poder interpretarla con pericia. Según él, dar placer no es la función más importante de la música. Asimismo, Casiodoro la consideró como un conocimiento matemático, una disciplina que se ocupa de las relaciones numéricas que tienen lugar entre los sonidos. Boecio, inspirado por el concepto pitagórico-platónico de la armonía de esferas, en su obra De Institutione musica propuso su división en tres tipos: de la naturaleza (mundana), en el hombre (humana) y de la vida cotidiana (instrumentalis). Esta división influyó en la percepción de la música durante los siguientes siglos.

Para nosotros, la melodía y la armonía están en el centro de nuestra percepción de la música. Es gracias a la sucesión de intervalos (melodía), a la secuencia de acordes (armonía) y a su organización rítmica que podemos entender la música. Partiendo de estas bases determinamos si algo es música o no, y esto se aplica a las composiciones clásicas, a las tradicionales y populares.

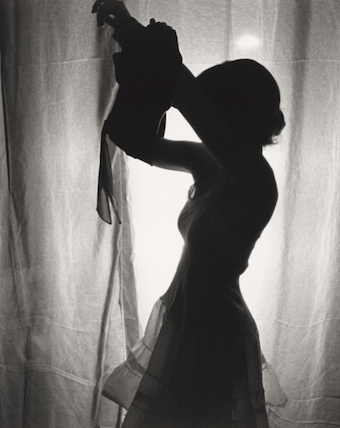

Filosóficamente, la música es la más enigmática de todas las artes. Como expresión sumamente abstracta que no se puede captar de forma tangible (a diferencia de la pintura, escultura, arquitectura, etc.), sigue siendo difícil de percibir y plantea interrogantes sobre su sentido, significado, comprensión, definición e interpretación. Por lo tanto, la Filosofía de la Música es el estudio de cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de esta y nuestra percepción de ella.

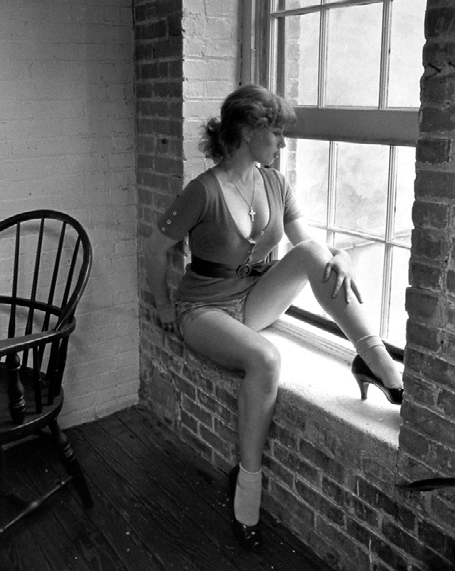

Muchos pensadores han prestado atención a la música: Platón, Aristóteles, miembros de la Camerata Florentina, Kant, Schopenhauer, Hanslick, Langer, Elzenberg, Adorno, Eggebrecht, Kivy y muchos más. Basándonos en sus pensamientos, podemos distinguir tres características “definitorias” de esta: emoción, pensamiento científico y tiempo. Estas características están profundamente conectadas con la vida humana. La emoción está ligada a la sensualidad de la naturaleza humana y es uno de los contenidos primordiales de la música. El pensamiento científico, a su vez, organiza nuestra percepción de la música y es un contrapeso a las emociones, las complementa y crea una unidad coherente con ellas. El tiempo, por su parte, une la estructura ordenada del pensamiento científico y la sensualidad de emociones en una experiencia profundamente humana y la transforma en algo muy real para nosotros. La emoción, el pensamiento científico y el tiempo no describen la música, le pertenecen, sin ellos no existiría.

Por un lado, la música resulta de la vida humana, por otro lado, ella misma es la vida. La ventaja de la música sobre otras artes se manifiesta en el hecho de que, “incomparable en su expresión y ambivalencia, la música es un reflejo del cosmos y la quintaesencia de las visiones de las pasiones humanas, la gloria de Dios cantada por los ángeles y una herramienta del diablo, intercesor y destructor del bien y del mal. Como ningún otro arte, puede curar y consolar, poetizar y embellecer, estimular y calmar, engañar y fortalecer” (H. H. Eggebrecht).

Es difícil de expresarla con palabras, y tampoco posee una definición inequívoca. Por tanto, el misterio de la música y su capacidad de influir tan fuertemente en el ser humano la hacen aún más profunda y llena de un poder que nos cautiva desde los siglos.

Recomendamos: