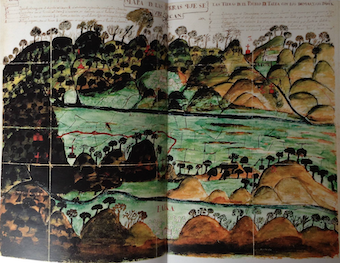

Durante el proceso de clasificación de los documentos del Archivo Municipal de San Sebastián Tecomaxtlahuaca, municipio ubicado en la Mixteca Baja, nos encontramos con mucha información referente a la ganadería que se podrá localizar en la sección Gobierno, serie Ganadería, cuando el archivo esté completamente organizado. Estos documentos nos dejan ver, entre otros temas, la familiaridad de la región Mixteca con el sector ganadero que fue insertado por los españoles durante el periodo colonial.

Ya sea ganado mayor, ganado menor o porcino, las investigaciones y diversas historias en torno a la ganadería, particularmente en las mixtecas, nos describen la relevancia de esta actividad, también la importancia para el desarrollo de los pueblos que la componen, así como las ganancias que gracias a esta actividad –además de otras, como el comercio de la grana cochinilla– produjeron e hicieron posible la construcción de los templos que caracterizan la ruta dominica: Yanhuitlán, Coixtlahuaca y Teposcolula.

Al transitar por la Mixteca oaxaqueña es posible atestiguar el devenir histórico que gira en torno al oficio ganadero. Cuando se atraviesa esta ruta, es posible apreciar escenas a lo largo del camino que nos remiten a esta actividad. Ya sea desde la Mixteca Alta, comenzando con Nochixtlán, donde es posible ver a los pastores cuidando a sus chivos y borregos, y, por supuesto, muchos locales donde se expende la deliciosa barbacoa; pasar por la Heroica Huajuapan de León, donde se lleva a cabo la conocida matanza de chivos y se prepara el suculento mole de caderas, para terminar con Tecomaxtlahuaca, y digo “terminar” porque es éste pueblo del que trata el presente artículo.

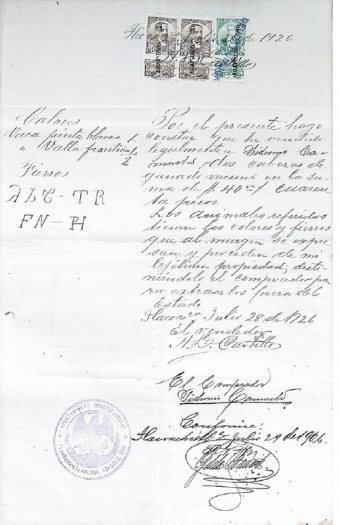

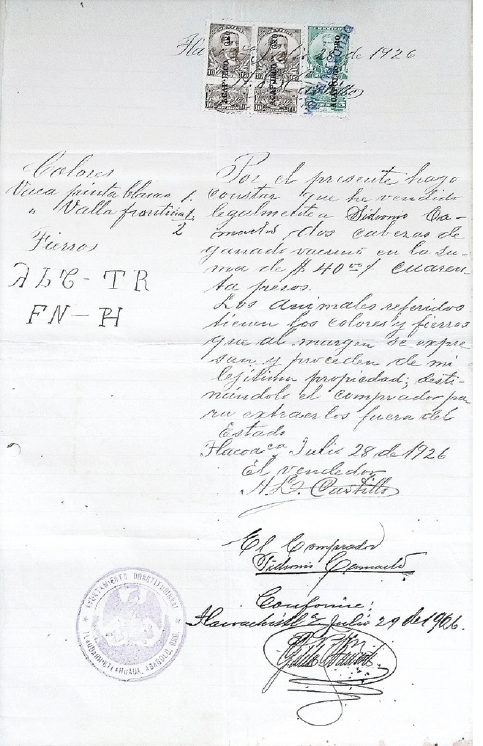

Al consultar los documentos del Archivo, llamaron especialmente mi atención los recibos referentes a la venta del ganado y los permisos e impuestos para el tránsito y matanza del ganado porque había leído algunos textos de José Mario Villavicencio Rojas, investigador, catedrático y nativo de Tecomaxtlahuaca. En uno de éstos, el autor hace referencia al origen de las danzas que caracterizan la región, sobre todo, las que se acostumbran realizar con motivo de las festividades del pueblo.

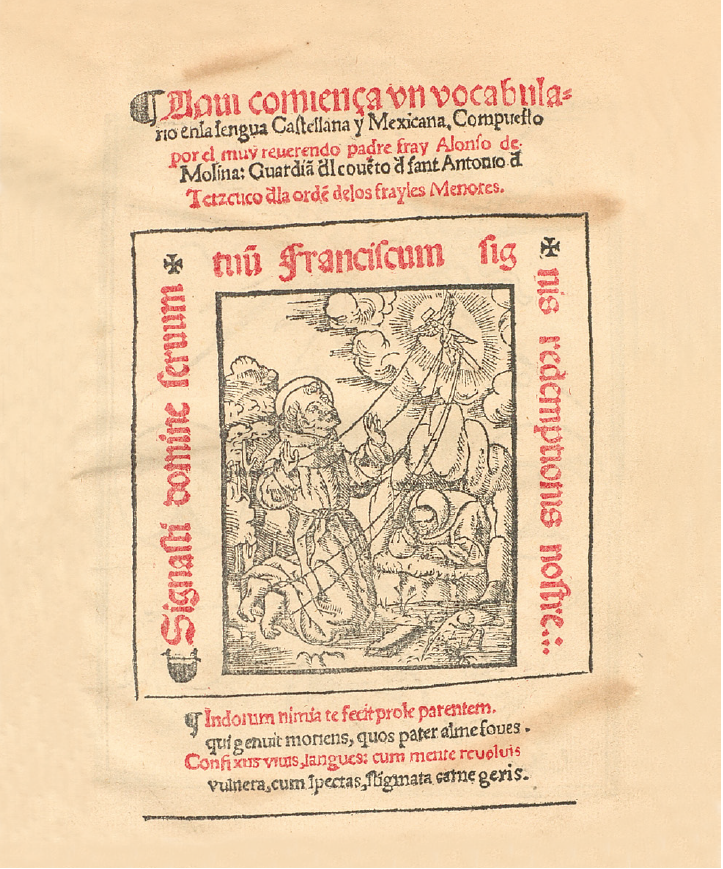

Es una verdad a todas luces que los pueblos prehispánicos llevaban a cabo danzas dedicadas a diferentes deidades. Éstas tenían diversas finalidades, ya sea la petición de lluvias, alejar a los malos espíritus, ahuyentar naguales, etc. Sin embargo, a la llegada de los españoles, ellos percibieron lo arraigado de las creencias de los naturales, así como de su apego a los rituales, los cuales involucraban danzas. Por tal motivo, buscaron opciones pedagógicas para evangelizar, y una de ellas fue por medio del teatro y las danzas. En este proceso se forjó el sincretismo cultural en torno a éstas, las cuales tuvieron una evolución gradual hasta nuestros días.

Dentro de estas danzas, las que más vestigios tienen de este sincretismo son Los chilolos y Los diablos (esta última fue la que representó la delegación del pueblo en la reciente Guelaguetza). Están también Las mojigangas y Los moros y cristianos. Cada una cuenta con fuertes elementos católicos, por el proceso de evangelización que emprendieron los frailes dominicos que recorrieron la región. Los pachecos o Rubios es la danza que más llamó mi atención, por ser la que más vínculos tiene con las labores de la ganadería, que impulsó un gran desarrollo para los pueblos mixtecos durante la Colonia, y lo sigue generando aún en la actualidad. Considerando la variedad de documentos, así como los textos y testimonios que a través de la historia oral recogió el historiador es posible evidenciar el origen y la evolución de esta danza.

Villavicencio plantea que esta danza tiene su origen con los arrieros que movían ganado menor o cabrío de las haciendas volantes en las regiones colindantes entre Oaxaca, Guerrero y Puebla. La engorda y traslado del ganado de un lugar a otro duraba cerca de cinco meses. Entonces, después de las largas y extenuantes jornadas, ya por las noches, los arrieros bebían aguardiente, tocaban con el violín una gran variedad de melodías –que han ido ampliándose al paso de los años– y bailaban al ritmo de éstas para relajarse del pesado recorrido del día.

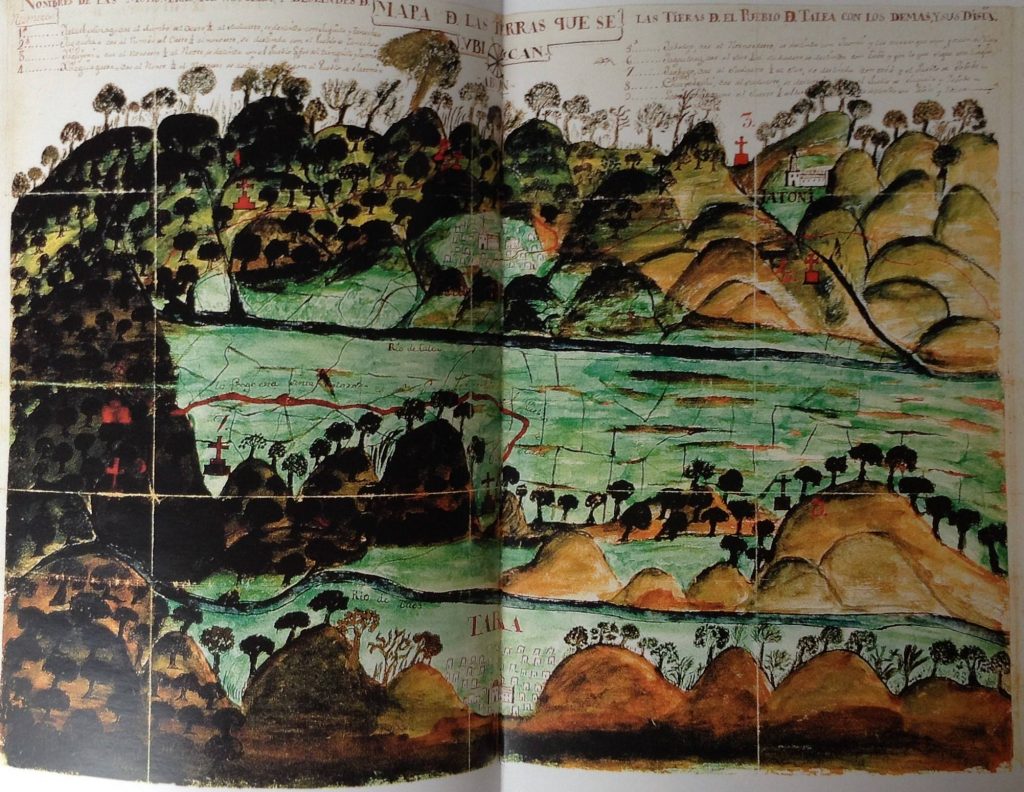

El Archivo de San Sebastián Tecomaxtlahuaca resguarda infinidad de documentos referentes al movimiento de ganado que se remontan a la época colonial. Estos documentos nos respaldan como fuentes primarias, y nos permiten hilvanar una reconstrucción histórica en torno al origen de la Danza de los pachecos. Obviamente, esto requiere una investigación más profunda, y ello será posible mediante el rastreo de más documentos, así como de la historia oral.

La Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos de ADABI Oaxaca trabaja arduamente en la organización de este archivo que contiene la historia de la comunidad y su cotidianidad, por ello, es importante conservarlos y difundirlos, para que sus habitantes puedan acercarse a conocer el origen de sus tradiciones y costumbres, además de enriquecer su identidad.