Rubén Luengas: ¿Cuándo creas Instrumenta?

Ignacio Toscano: Instrumenta nació teóricamente viendo el mar debajo de unas palmeras, en 2002. Realmente, cuando iniciamos nuestras actividades fue en 2003, con una de las acciones emblemáticas, que pienso que son las que tienen que ir definiendo los temas educativos en el país, de la educación musical.

Lanzamos en 2003 la primera edición del Premio Eduardo Mata de Dirección de Orquesta. ¿Y por qué lanzamos ese premio? Porque a lo largo de muchos años –y de eso me siento muy afortunado– Eduardo Mata fue un gran amigo con el que me tocó colaborar, pero, sobre todo, con él compartí muchas ideas de lo que era la educación musical en México. Sabemos bien y lo platicábamos mucho, no solamente con Eduardo, sino con Fernando Solana, con Manuel de la Cera o con Francisco Toledo, lo que tenía que ser una gran escuela de educación musical en Oaxaca, para que fuera el motivo, el ejemplo, de lo que debería ser la educación musical en todo el país. Entonces, a Mata le debemos muchas de las ideas con las que nace Instrumenta. ¿Y cuál es la principal de esas ideas? El perfeccionamiento, la calidad, el estarse confrontando en ideas, en compases, en maestros, no solamente con lo que se hace en Oaxaca, que es maravilloso y es genial, y bueno, conocemos Oaxaca, no solamente la ciudad, sino las escuelas de música y lo que sucede en todo el estado y las ocho regiones. Entonces, la gran posibilidad de confrontar esas ideas de perfeccionamiento, por supuesto que tiene que ver con lo que se hace en todas las regiones. Sabemos bien y es repetitivo decir que Oaxaca sí es un gran estado musical y que en muchos lugares la gente solfea antes de leer, pero lo más importante era confrontar unas cosas con otras. Las ideas que tenía Eduardo Mata de educación musical y perfeccionamiento no eran de Oaxaca y de México, de Sonora o Yucatán, eran del mundo. Creo que el común denominador de esas ideas es justamente eso: son ideas universales. Instrumenta Oaxaca nació con esa idea y sigue con esa idea.

R.L. En este gran esfuerzo de crear Instrumenta en Oaxaca hay una paradoja. En Oaxaca no hay una escuela profesional de música. Instrumenta Oaxaca ha venido a cubrir un hueco. ¿Cómo ves a Instrumenta –una iniciativa ciudadana– ante una ausencia de una política pública para la música en Oaxaca?

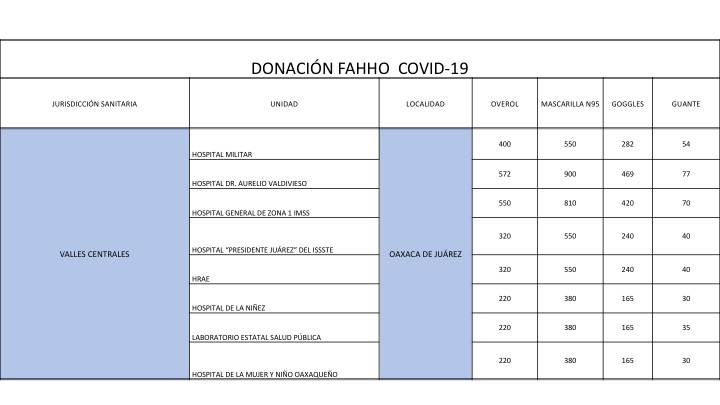

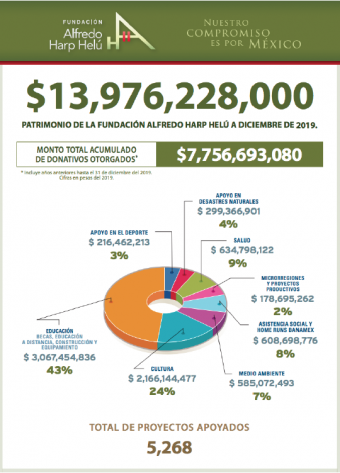

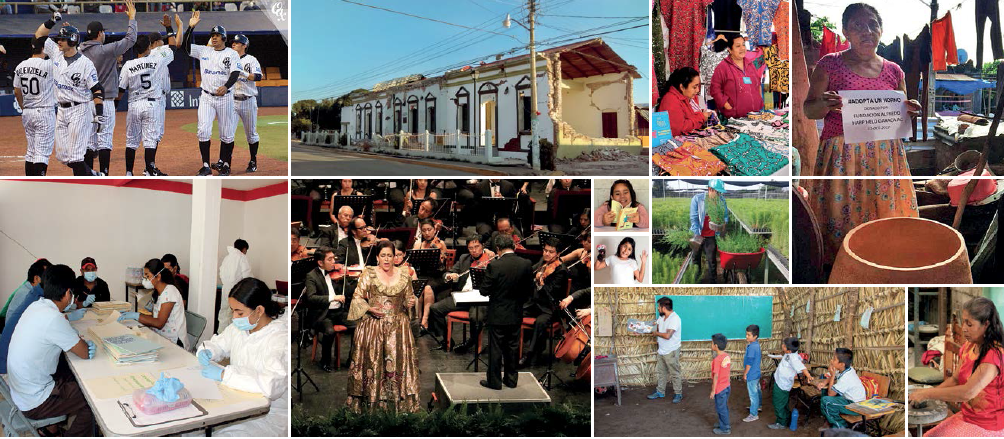

I.T. Escuchando Caballos de Vapor (H.P.) de Carlos Chávez, y especialmente el fragmento que está basado en la Sandunga, uno de los grandes temas musicales –y debo decir algo muy personal, hay grandes temas musicales que me han acompañado en la vida, hay dos que son claves, uno, Gurrelieder de Shönberg, que fue la gran obra con la que yo, escuchándola todas las tardes, durante muchos días, inicié Instrumenta y, por supuesto, Caballos de vapor de Carlos Chávez–. Lo que escuchamos ahorita es el tema de Trópico, en donde se interpreta una versión de Carlos Chávez, la Sandunga. ¿Por qué menciono todo eso? Porque creo que, y lo decías bien hace un momento, no tiene nada que ver con que sea una iniciativa gubernamental o una iniciativa ciudadana. Estoy seguro, y vivo trabajando en eso desde hace muchos años, de que lo más importante es sumar los esfuerzos de las iniciativas ciudadanas más las iniciativas gubernamentales estatales y federales. La gran manera de que ahora se puedan hacer muchas cosas es justamente sumando esfuerzos y conocimientos que se tienen en muchos niveles, no solamente es un tema de recursos, sino de aportación de ideas, de trabajo cotidiano. También creo que vivimos un momento muy importante en donde las iniciativas ciudadanas, que conocemos muchas en Oaxaca, léase Francisco Toledo, léase la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, más todo lo que está haciendo el gobierno del estado, es lo que hace que Oaxaca sea una gran reserva del espíritu.

R.L. ¿Qué le hace falta a Oaxaca en cuanto a la música?

I.T. Yo diría muchas cosas, pero una principal, sistematizar los programas, hacer una metodología. Primero que nada analizar cuáles son las necesidades reales. No podemos perder de vista que Oaxaca tiene ocho regiones, y que cada una de esas regiones necesita algo muy especial, cada región tiene su característica, por eso creo que sería genial que todos nos volcáramos a entender que Oaxaca es un estado pluricultural también, que eso nos debería responsabilizar para aportar y trabajar para ese multiculturalismo. Cada región tiene lo suyo, no solamente en la música, en todo, y nuestro tema es la música y creo que deberíamos de hacer un buen diagnóstico de lo que está sucediendo en todas las regiones para poder crear centros de desarrollo regional, escuelas de formación de profesores, escuelas superiores, como lo pensaban Mata, Toledo y Solana.

R.L. En esa sistematización para generar la metodología que mencionas, tú estás presente porque tú eres asesor del proyecto Etnografía de las Culturas Musicales en Oaxaca (ECMO). ¿Estamos en el camino de sistematizar este conocimiento y generar juntos una política pública para la música en Oaxaca?

I.T. Yo creo que una de las tareas principales del gobierno del estado, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes, de las iniciativas civiles y de este gran proyecto ECMO, que se está trabajando desde hace un rato, donde trabaja el CIESAS y muchos investigadores, es una base importantísima que permite que a partir de toda esa documentación y toda esa investigación, que no es solamente histórica, fotográfica, de registro de audio, es mucho más amplia, es un tema social. No podemos dejar de pensar que la música es un tema de cohesión social, y más en Oaxaca. Si siempre es un tema de cohesión social, en Oaxaca es una característica indispensable. Ese producto que saque ECMO por supuesto que servirá para desarrollar los programas, los contenidos; no tengo duda que lo más importante es tener contenidos, hacer un programa ejecutivo que tendrá que ver con lo que se pueda construir, y cuando digo construcción no me refiero solamente a un tema de edificación de espacios, no, lo que tenemos que construir todos, los cuatro ámbitos: el gobierno el federal, el gobierno del estado, las iniciativas ciudadanas y los gobiernos municipales, son justamente, aprendiendo de toda esta investigación, el gran proyecto de educación musical.

R.L. ¿Nacho, qué tienen en común Rodolfo Halffter (músico contemporáneo del siglo XX) y don Telésforo González Melo (músico y laudero indígena mixteco)?

I.T. Uno, su gran pasión por lo que cada quien hacía. Yo estoy seguro que si se hubieran conocido, hubieran sido los grandes amigos, hubiéramos llevado a don Rodolfo a Coicoyán, después de manejar muchas horas, y hubiera estado encantado. Pero aumento a lo que dices tú, ¿qué tiene que ver don Telésforo González Melo con don Rodolfo Halffter, qué tiene que ver Ismael Méndez, qué tiene que ver César Delgado, qué tiene que ver Eduardo Mata, qué tiene que ver Manuel Enríquez, qué tiene que ver el maestro Mauro Ramírez qué tiene que ver Cecilia Winter? Todos, cada quien en su ámbito, estamos trabajando por algo que es un común denominador: la música. Sí, pero la música como una acción de servicio, como una acción de educación, como una manera de ser mejores. Estoy seguro que ninguno a título personal se lo preguntó, pero si los hubiéramos podido reunir, comandados también por Eduardo Mata y por Carlos Chávez, dirían que estamos en lo mismo. Don Telésforo estaba en Coicoyán, Chávez estuvo aquí y en el mundo, Halffter estuvo en España y en México. ¿Y qué es el Conservatorio Nacional de Música que está en Presidente Masaryk? Es el gran lugar de creación, ¿pero qué es Santa María Tlahuitoltepec?, el gran lugar de creación, y ¿qué es la Mixteca?, un gran lugar de creación. El común denominador es cómo, a través de la creación y de ese proceso que viene, se puede lograr una sola cosa, cómo cada quien es mejor y ayuda a que todos seamos mejores.

R.L. La música es una opción, la sociedad como el gobierno, todos los que cohabitamos, debemos de entender que la música es una opción de vida, económica, artística, social.

I.T. […] Lo que hagamos en cualquier ámbito tiene que ver con lo social, con la cohesión social y más en estos momentos. Por supuesto, para nosotros la opción es la música.

R.L. ¿Larga vida para Instrumenta Oaxaca?

I.T. Toda la que se pueda y se deba.

R.L. La música es una herencia.

I.T. Origen es destino.

R.L. Tú le llevaste un símbolo a don Telésforo, un símbolo que era la chamarra de Rodolfo Halffter y le dijiste: “Esta chamarra fue de Rodolfo Halffter, y se la quiero dejar a don Telésforo, de músico a músico”.

I.T. Desde hace mucho años digo que soy “puentes a la medida”. Lo que he tenido como reto personal es construir puentes, entre un actor y un desarrollador, entre un compositor y un intérprete, entre uno de los grandes de la música como decías, Rodolfo Halffter y alguien que nadie conocía que era don Telésforo, pero todos tenían ese común denominador: la música, el servicio y el futuro.

R.L. Gracias, Nacho.

14 de octubre de 2012, Ciudad de México.