Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Comenzamos a despedirnos de este 2023 y a prepararnos para la llegada del 2024. A estas alturas, podemos ver en retrospectiva los logros de cada filial, aunque sin duda resulta mejor visualizarlos en las actividades con que cierran el año y dan lugar a las reseñas incluidas en este Boletín Digital.

El broche de oro lo ostentan los dos reconocimientos otorgados a don Alfredo Harp Helú: el doctorado Honoris causa, por parte del Instituto Politécnico Nacional, y la entronización en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano. Su discurso de aceptación del primero y la narración de Agustín Castillo sobre el evento del segundo, nos dan la bienvenida a las páginas de este Boletín.

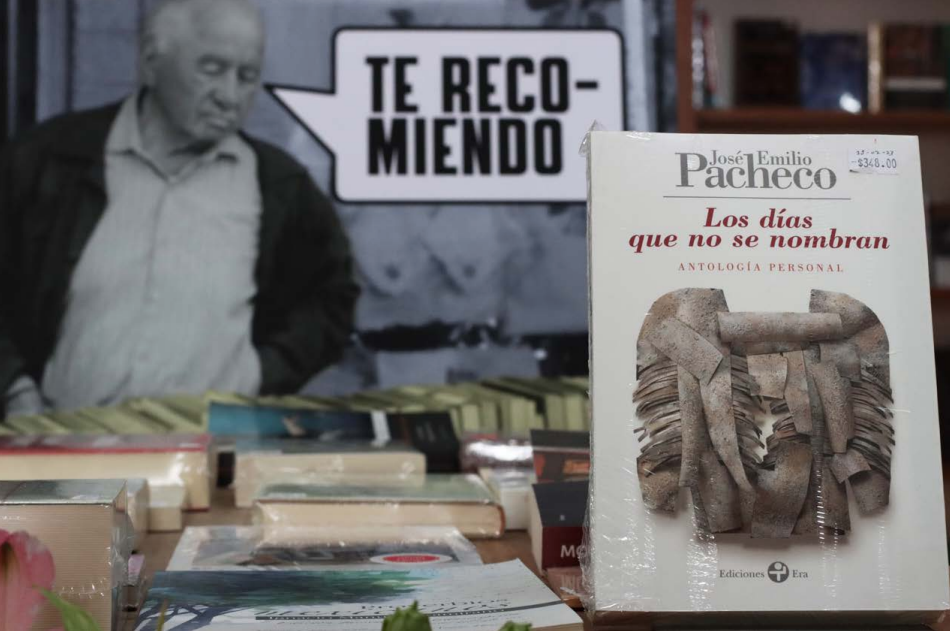

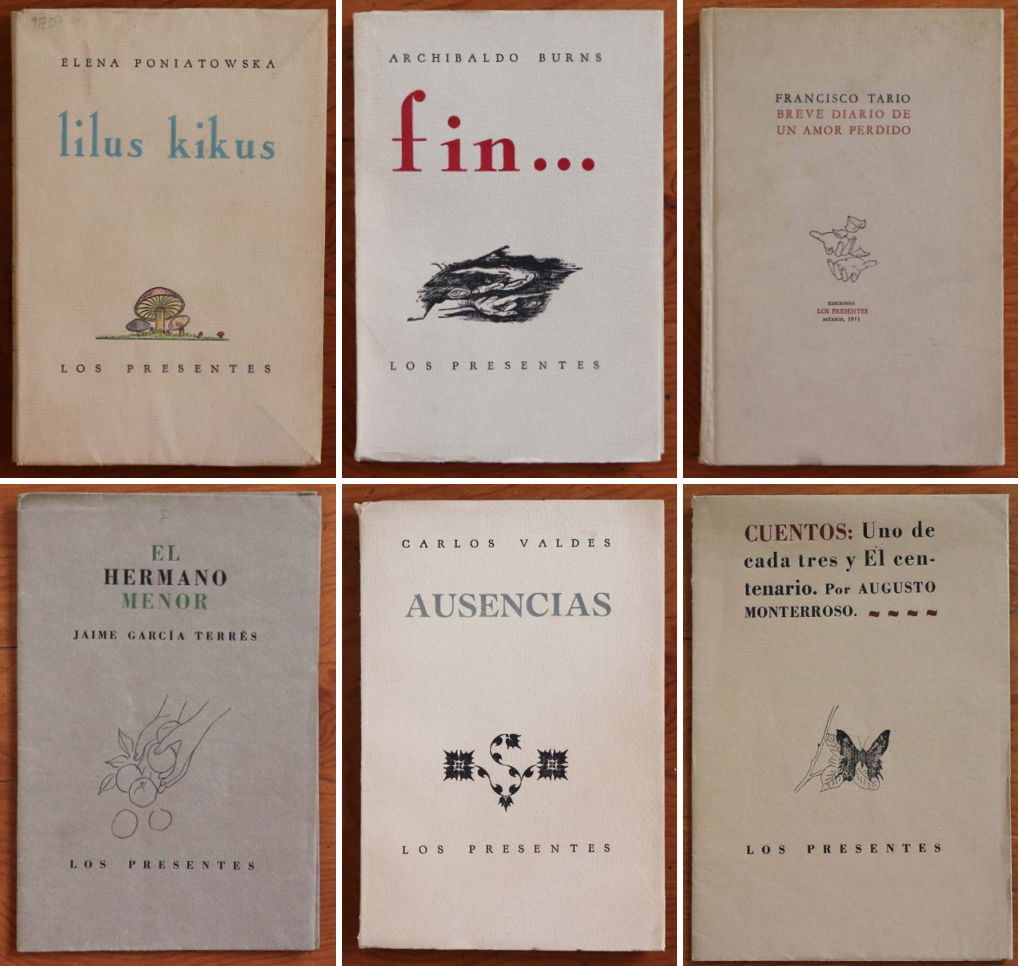

Para dar continuidad de las celebraciones, la Librería Grañén Porrúa festeja el XX Aniversario de la Biblioteca Henestrosa por medio de una reflexión sobre la relación entre una biblioteca y una librería, con la intención de hablar de algunos de los libros más atesorados por don Andrés Henestrosa. Además, Adabi hace un recuento del evento que tuvo lugar en el mes de octubre con motivo de sus 20 años coadyuvando en el rescate del patrimonio documental y bibliográfico de México. De igual manera, la Henestrosa nos comparte una reseña sobre la colección Los Presentes, publicaciones a cargo del escritor Juan José Arreola que se encuentran en los estantes de este espacio. También, el equipo de Seguimos Leyendo nos habla de su primera muerteada de cuentos, así como de la trayectoria de los diplomados que por diez años se han impartido en pos de la literatura infantil y juvenil.

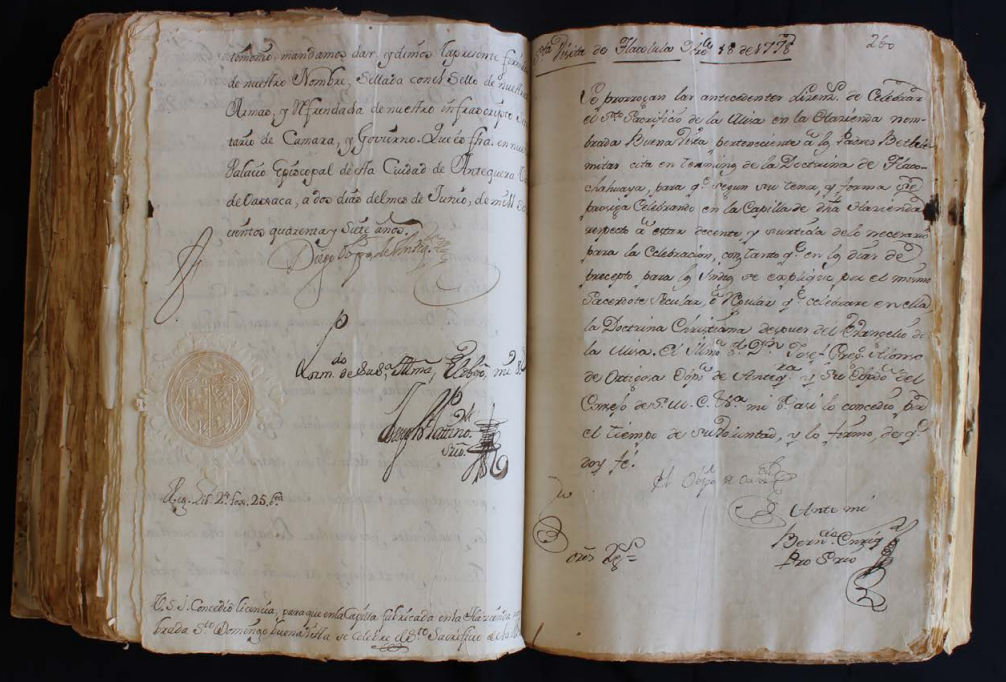

En los dos textos de la Biblioteca Juan de Córdova se nos narran dos hallazgos que aportan al conocimiento y estudio de la historia oaxaqueña: la supuesta existencia de un telegrama misterioso y los documentos que describen la fundación de Santa María Ixcotel. Por su parte, el equipo de Adabi Oaxaca describe un conjunto de cuadernillos que registran información sobre la hacienda Buenavista, datos que abonan a la historiografía regional de Oaxaca. En la misma línea de importancia documental, desde la Biblioteca Burgoa nos cuentan sobre la experiencia de organización del Fondo documental del Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca.

Por otro lado, los diferentes museos de la Fundación (el Textil, el de Filatelia y el Centro Cultural San Pablo) nos hacen partícipes de las exposiciones y presentaciones que han tenido lugar en sus espacios durante los dos últimos meses del año: Malintzin y sus huipiles; las postales derivadas de la obra de Juan Rulfo, además de la unión entre cacao y filatelia; y, finalmente, los mundos posibles surgidos a partir de la novela Xolita en el Templo Mayor. Con respecto a las creaciones artesanales, Andares del Arte Popular y el Museo Infantil nos hablan del trabajo detallado y admirable de dos artistas: Eloy Sosa Vicente, con la elaboración de tapetes, y Luis Pablo Mendoza, quien se dedica a la creación de alebrijes.

Por último, pero no por eso menos relevante, Guerreros de Oaxaca comparte la historia de dos hermanos talentosos unidos por la sangre y el beisbol, mientras la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú nos pone al tanto de los logros obtenidos este año.

En espera de que disfruten de estos cálidos textos, deseamos unas felices fiestas a todos nuestros lectores, así como alegría y cercanía con sus seres queridos para que, al igual que todo el equipo de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, cierren con broche de oro las andanzas de este año.

Sucedió hace más de 13 800 millones de años, en el centro del diamante hubo un gran batazo y con él una explosión, millones de partículas se dispersaron como jonrones en todas las direcciones y formaron más de cien mil millones de galaxias que contienen billones de estrellas y planetas. Así, en el campo de pelota fue surgiendo nuestro sistema solar hace más de 4 000 millones de años y la Tierra, uno de los incontables planetas del Universo, gira todavía con el swing del bat. En ese transcurrir surgió la vida y en estos últimos segundos de la evolución del Universo tuve el privilegio de nacer en México. Sí, “entre tantos siglos y tantos mundos” —como bien dice la canción— aquí estoy, coincidiendo con ustedes en el milagroso juego de la existencia.

Amante de los deportes, de niño acompañaba a mis amigos y vecinos de la colonia Roma a sus partidos de futbol americano, ellos representaban el equipo del Poli y yo me sentía profundamente orgulloso de esta institución. La Tierra giraba más despacio que una pelota de beisbol, su movimiento era paciente. Después de algunas vueltas al sol, tuve el privilegio de compartir mi vida profesional con varios colegas contadores públicos egresados del IPN y me sorprendía por lo bien preparados que eran en temas como auditoría e impuestos, asimismo destacaban en el Instituto y Colegio de Contadores Públicos. Reiteré entonces que el IPN no solo era un ícono por excelencia en el deporte mexicano, sino también una fuente de formación, innovación y pensamiento para los jóvenes mexicanos.

Me siento profundamente honrado y agradecido con el Instituto Politécnico Nacional por conferirme el día de hoy el grado de doctor Honoris Causa. Es para mí un orgullo recibir esta distinción de una institución de tanto prestigio y con una vocación de servicio a México.

Es cierto, soy un micro ser que vive en un diminuto planeta que forma parte del gran juego de pelota y admiro la armonía con que funciona hasta el más pequeño de los seres existentes, desde las partículas de un átomo, una bacteria o la hoja de un árbol. El campo en el que me ha tocado jugar está en México y mi entrenamiento ha sido arduo y exitoso, especialmente en mi vida empresarial, lo que me permitió crear una fundación para retribuir a mi país lo mucho que he recibido de él. Mi tiempo de juego es corto, por eso lo vivo intensamente y deseo cumplir un compromiso conmigo mismo, nunca rendirme y dar lo mejor de mí en mis turnos al bat.

Amo profundamente a México, admiro su cultura, su geografía, la comida, la música, las tradiciones, pero lo que más emoción me produce es su gente. Por eso quisiera que en México hubiera mayores oportunidades para mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos. Mi deseo no solo es un sueño, he decidido actuar y, como apasionado del beisbol, sé que para lograrlo hay que jugar en equipo por medio de alianzas con instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, que comparte conmigo el sentido de responsabilidad social y la apuesta por el talento mexicano. Así que decidimos unir esfuerzos para que entre la suma de quienes caminamos bajo esta ruta logremos el mismo objetivo que

no es otro más que el bienestar por México.

Nuestro país requiere del fortalecimiento de la educación de calidad y una de mis mayores aportaciones a los jóvenes mexicanos han sido las más de 21 000 becas que mi Fundación ha otorgado a través del IPN, lo que fomenta el desarrollo social, científico, tecnológico y económico de México.

Ningún mexicano que aspire a la educación superior debe quedar excluido y, sin duda, la educación a distancia es una herramienta muy adecuada para ofrecer excelencia académica a los estudiantes que no pueden asistir a los campus universitarios. La Fundación que lleva mi nombre ha compartido con el Politécnico —cuyo lema es “La Técnica al Servicio de la Patria”— el impulso al desarrollo de carreras técnicas, o bien cursos, conferencias, diplomados, licenciaturas, maestrías, doctorados y otras ofertas académicas.

Si la educación es prioridad, los proyectos en zonas más necesitadas son, para mí, los más atractivos. El IPN tiene una capacidad enorme para servir a México y, en esta fecha tan importante para mí, reitero mi agrado por los programas de brigadas de salud con vehículos especiales para brindar atención en cientos de municipios, así como las unidades móviles que llegan a lugares lejanos para fortalecer la educación y hacer uso de la tecnología.

No es ningún secreto que la práctica del deporte es un complemento para mejorar la salud, la cuestión emocional y para alejarse de los vicios. De ahí mi compromiso por ofrecer apoyos para considerar a la educación deportiva como un hábito. Mi Fundación y el IPN han hecho mancuerna para concretar diversos proyectos de fomento al deporte que han beneficiado a tantos jóvenes mexicanos.

La educación en México no solo debe ser fortalecida desde el punto de vista académico. Grandes esfuerzos se requieren para alimentar el espíritu a través de la cultura, el deporte, las actividades productivas, el beneficio social y la salud. Por eso, con el IPN hemos apoyado numerosos talleres y actividades en las artes plásticas, danza, música, creación literaria y teatro.

Mi interés por la astronomía me llevó a visitar constantemente el Planetario Luis Enrique Erro y, fascinado, decidí otorgar un donativo para mejorar su infraestructura, así como apoyar a diversos proyectos para atraer a los niños y jóvenes hacia el apasionante tema del Universo. Y debo decir que me siento muy honrado de compartir la silla con la Dra. Julieta Fierro, a quien el IPN otorga también el doctorado Honoris Causa por su trayectoria académica y su amplio interés por la divulgación científica. Ella, mejor que nadie, sabe que todos somos polvo de estrellas y que el planetario es una cobija para sumergirnos en los apasionantes misterios del cosmos.

Hoy, la pizarra de la Naturaleza nos hace un llamado, los outs y las derrotas nos indican que debemos cambiar las estrategias del juego, el calentamiento global es una realidad y el estado de Guerrero, después del huracán Otis, nos indica que es momento de actuar y que todos los mexicanos debemos trabajar unidos por nuestros hermanos que nos necesitan. Confío en el IPN para implementar programas de investigación y proyectos claves que mejoren el medio ambiente. Hoy, a los jóvenes de esta institución los invito a sumarse a esta tarea y a trabajar por los demás, confío en que podremos darnos muchos pases, anotaremos touchdown, pegaremos jonrones para promover un México más digno y más humano y entonaremos juntos:

¡Huélum, Huélum! ¡Gloria! A la cachi cachi porra; a la cachi cachi porra; pim pom porra, pim pom porra; Politécnico, Politécnico ¡Gloria!

Ciudad de México,

6 de noviembre de 2023

Con veintinueve años como directivo y ahora seleccionado de manera unánime y directa, el C.P. Alfredo Harp Helú es, desde el pasado 9 de noviembre, uno de los doscientos dieciséis personajes inmortalizados en el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano.

Junto con glorias de la pelota nacional como Tomás Herrera, Jesús Moreno, Alejo Ahumada, Juan Gabriel Castro, Noé Muñoz, Javier Robles, Roberto Vizcarra y Luis Arredondo, el máximo impulsor del Rey de los Deportes durante los últimos años redondeó la Clase del 2023, la tercera que se entroniza en el recinto que el propio don Alfredo construyó y patrocina desde el 2019.

Innumerables son los méritos que motivaron al Comité Elector del Salón de la Fama para colocar entre los más grandes de todos los tiempos al respetado filántropo mexicano, quien desde 1994 no ha dejado de conectar cuadrangulares inolvidables, de esos que no van a la pizarra, pero que le han cambiado la vida a cientos de personas.

Cuenta con seis campeonatos conquistados por sus equipos en la Liga Mexicana —cinco con los Diablos Rojos y otro con los Guerreros de Oaxaca—, además de diez años consecutivos con presencia en la Serie Final del circuito, récord que difícilmente caerá. El legado de don Alfredo Harp va más allá de logros deportivos, destacando los temas sociales, educativos y humanos.

Y es que hablar del principal promotor de la pelota mexicana en las últimas tres décadas es referirnos a una figura diferente, única en el beisbol de nuestro país e irrepetible en el deporte nacional, algo que se pudo percibir durante su mensaje a los presentes en la Plaza Exterior del Salón de la Fama y a quienes siguieron la transmisión por televisión y vía streaming.

De todos los discursos pronunciados por quienes han alcanzado la inmortalidad en el nuevo recinto, el de Alfredo Harp Helú es el único en donde las añoranzas y los agradecimientos no fueron el tema principal, al contrario, nos trasladó a esos primeros minutos de cada uno de sus días que inician a las cinco de la mañana, cuando se pregunta qué más puede hacer por el beisbol.

Lleno de orgullo, el vigésimo cuarto directivo que alcanza la eternidad habló del Programa Home Runs Citibanamex que nació en 1996 y que, hasta la fecha, convierte las victorias y los grandes batazos de los Diablos Rojos y de los Guerreros en ayuda para las comunidades más necesitadas del Valle de México y de Oaxaca.

Se refirió también con mucha seriedad al Fondo de Apoyo para Jugadores Retirados de sus dos equipos, motivando al resto de los propietarios y a las ligas profesionales a replicar ese modelo para permitir que los jugadores de excelencia logren vivir como se merecen cuando acaban sus carreras.

Al hablar de la Academia que lleva su nombre, ubicada en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el contador público explicó que las condiciones actuales de la Liga Mexicana no son favorables para el jugador nacional, esto debido al aumento de peloteros importados, pero fue contundente al señalar que continúa creyendo en el talento nacional teniendo como referencia la cantidad de elementos que se han convertido en profesionales en nuestro país y en diferentes circuitos internacionales. Por ello, no dejará de impulsar a los jóvenes promesa que lleguen a la institución con la determinación de triunfar.

El cuarto tema neurálgico de su discurso fue su sociedad con los Padres de San Diego, equipo que le abrió las puertas de las Grandes Ligas y su deseo de que muy pronto ese vínculo pueda beneficiar a jugadores y aficionados mexicanos.

De forma cálida y espontánea, los asistentes adelantaron aplausos y una ovación para don Alfredo, quien, observando amorosamente a su familia, cerró su participación en el micrófono revelando la intención de escribir la segunda parte de su autobiografía Vivir y Morir Jugando Beisbol, una obra que es tan esperada como el inicio de una nueva temporada.

Diciembre de 2022. En el Centro Cultural San Pablo, al interior del aula Nicolás de Rojas, nos reunimos un grupo de personas hermanadas por los hilos. Algunas de ellas no pueden estar físicamente y entonces se enlazan a través de Zoom desde Chiapas, Guerrero, Sochiapan e Inglaterra. Aún hay quienes no pueden acompañarnos durante esa sesión; entonces, la grabamos para que después se pueda ver y repasar. Comenzamos con los saludos en español, pero inmediatamente se continúa con las presentaciones en mixe de Ayutla y de Cotzocón, mazateco de Huautla de Jiménez, triqui de Chicahuaxtla, zapoteco de Yalálag y náhuatl. Hay problemas en las conexiones de internet y los micrófonos, pero gracias a la pantalla vemos a compañeras hablantes de chinanteco de Sochiapan, amuzgo de Xochistlahuaca y tsotsil de San Bartolomé de los Llanos. Después, la grabación se escucharía por participantes que hablan ombëayiuts de San Mateo del Mar y amuzgo de San Pedro. De inicio: un universo lingüístico que halla eco en los conocimientos textiles que cada tradición resguarda y recrea.

Federico Navarrete, historiador y antropólogo antirracista, nos cuenta aspectos de la llamada “conquista de México”: una guerra en contra del pueblo mexica por parte de un ejército compuesto por distintas naciones, la española solo una de ellas. Nos habla de los hechos que le tocaron vivir a Malintzin y cómo, de pronto, se encontró a sí misma en una posición central para facilitar el diálogo entre distintos pueblos mesoamericanos y los recién llegados de Europa. Yásnaya A. Gil, lingüista, nos comparte su visión de Malintzin como mujer de un pueblo indígena: lejos de denostarla, como numerosos pensadores lo han hecho, reconoce el esfuerzo que hizo por sobrevivir en un mundo que cambiaba a velocidad vertiginosa. Malintzin no traicionó a México, pues “México” —como país— aún no existía… y tampoco le debía nada a los mexicas.

Como parte del Museo Textil de Oaxaca, Alejandro de Ávila y un servidor platicamos sobre el tipo de huipiles que ella pudo haber usado en esa etapa de su vida: hacemos referencia a sus dimensiones, materiales, técnicas y diseños. Primero nos apoyamos en imágenes de distintos códices del siglo XVI para después pasar a pinturas del XVII y dos textiles extraordinarios. El huipil de “la Malinche” (en realidad fechado a finales de los años 1600) que resguarda el Museo Nacional de Antropología, y el tlāmachte:ntli de Madeline, que es un fragmento de un huipil conservado en el MTO gracias a la intervención y donación del maestro Francisco Toledo. Este último sí está físicamente presente y todas, todos, nos acercamos a verlo con fascinación, curiosidad y respeto. Comienza la labor y, para mantener una comunicación abierta con cada familia y equipo de trabajo, establecemos chats grupales en WhatsApp. “Malintzin visita Yalálag”, “Malintzin en San Bartolomé”, “Malintzin llega a Chica” …, así se van nombrando las distintas salas. Aunque en un inicio eran diez chats grupales, situaciones familiares nos orillan a que queden ocho; no es una cancelación, tan solo es una pausa para esos dos huipiles que no pueden terminarse en esta ocasión. Los chats comienzan a mostrar mensajes en palabras de ida y vuelta, pero también hay fotos de dibujos en papel con las ideas iniciales, de los procesos de teñido, tejido y bordado, de los hilos que se emplean, incluso se comparten pequeños videos descriptivos de las distintas fases de experimentación y elaboración. Lo que más abunda en estos chats: preguntas… preguntas sobre qué hacer, cómo hacerlo, cómo se vería mejor, qué tamaño debería de tener el huipil final, cuánto tiempo hay disponible para crear un huipil extraordinario para una mujer extraordinaria.

Los meses pasan y los huipiles, terminados, comienzan a llegar al MTO. Algunos son traídos directamente por sus creadoras y creadores. Otros más llegan por paquetería desde tierras lejanas. En cualquier caso, organizamos entrevistas para conocer más acerca de las historias contenidas en cada huipil. Cada entrevista (tanto las presenciales, como las virtuales) se graba para formar un claro recuerdo de las múltiples vivencias de los meses transcurridos durante este proceso de creación. En cada ocasión, no solamente se habla de los materiales y técnicas empleadas, sino que se relatan las razones detrás de las decisiones tomadas: los diseños no son meramente decorativos, transmiten mensajes. Cada huipil es un texto, solo que cada texto se elabora en un alfabeto distinto al que estamos acostumbrados a leer. Así nos lo hacen ver Silvia de la Cruz Marcial, Eutimia Salinas López y Yecenia López de Jesús, de la Cooperativa Tejedoras Flores de la Llanura, de Xochistlahuaca; Francisca Palafox Herrán y sus hijas, Jazmín Azucena Pinzón Palafox y Liliana Paola Pinzón Palafox, de San Mateo del Mar; Candelaria Eloísa Ramírez Velázquez, también acompañada de sus hijas: Ana Luisa Mendoza Ramírez y Guadalupe Mendoza Ramírez, de San Bartolomé de los Llanos; Francisca Díaz Ortega, de San Juan Cotzocón; Rosa Rosas González, Dominga Pascuala González, Rosa Martínez Rojas, Yatahli Otilia Rosas Sandoval y Victoria Otilia Sandoval Cruz, de San Andrés Chicahuaxtla; Alicia Molina Vásquez y Silvia Vera Bollo, de Yalálag; Melina Ildefonso Martínez acompañada de su hermana, Adriana Ildefonso Martínez, y su hijo, Boris de Jesús García Ildefonso, de Huautla de Jiménez; y, finalmente, Odilón Merino Morales, quien tejió un huipil con su tía, Ofelia Regina Victoria, en San Pedro Amuzgos.

Octubre 2023. Los nuevos huipiles para Malintzin se despliegan en la Sala Ixtle del MTO. No solamente se acompañan del tlāmachte:ntli, sino de otros dos fantásticos huipiles creados por Alejandro de Ávila y Noé Pinzón Palafox. Uno de ellos fue tejido para la Dra. María Isabel Grañén Porrúa, quien lo portó en abril de 2018 al recibir la distinción “Memoria del Mundo”, otorgada por la UNESCO a la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa. El segundo fue tejido entre 2019 y 2020 y su diseño de jaguares resguardando al maíz se concibió en honor al maestro Toledo.

La inauguración de la exposición “Huipiles contemporáneos para Malintzin. Diálogos textiles desde Mesoamérica” el día 24 de octubre de 2023, da inicio en el claustro del Centro Cultural San Pablo con una presentación de Federico Navarrete en la que nos lee y comenta una sentida carta dirigida a Malintzin (disponible en: https://youtu.be/cmlpyJVsPrM?si=Zmu6Jw93koY1UdEk). Después, en el patio principal del Museo, cada participante de la exposición nos comenta de viva voz sus experiencias y mensajes plasmados en los huipiles que crearon. La sala nos recibe con un texto escrito por Yásnaya A. Gil, quien hiló finamente con fibras obtenidas en cada chat grupal y entrevista, para lograr un hilo resistente que captura la multiplicidad de ideas que convergen en este proyecto.

Tras una noche inolvidable, nos volvemos a reunir con las autoras y autores de estos huipiles; esta vez, en la Capilla del Rosario. El proyecto comenzó como un concurso en el que habría tres huipiles ocupando el primer lugar. Yásnaya, María Isabel, Federico, Alejandro y un servidor habíamos conversado frente a los huipiles recién creados. Nos resultaba imposible seleccionar y clasificar tan bellas prendas. Estos huipiles no están hechos para una venta común, sino que se pensaron para una mujer excepcional y, por lo tanto, nadie más que ella podría vestirlos. Todos los huipiles, además, se crearon en colectivo: cada uno es resultado de una suma de ideas, historias y presencias. Así pues, es la Dra. María Isabel quien comunica este mensaje al grupo y otorga un reconocimiento de palabra y económico a los ocho huipiles de la exposición; reconocimiento también otorgado por don Alfredo Harp Helú. Los huipiles se integran al acervo del MTO para que viajen a las comunidades que los vieron nacer. Así, el proyecto no termina: se irá enriqueciendo, porque la figura de Malintzin, como lo muestran numerosas danzas en distintos pueblos, sigue presente. Con esta acción queremos reivindicar la vida de una mujer que ha sido vilipendiada por la historia oficial de este país. Al mismo tiempo, aplaudimos el talento y la inventiva inagotable de las personas que resguardan, transmiten y recrean los conocimientos y prácticas textiles de Mesoamérica.

Vine a Comala porque me dijeron que acá

vivía mi padre,

un tal Pedro Páramo.

Juan Rulfo

Comala es ese lugar en el que los mexicanos conversamos con la memoria, las ánimas se conjugan, echan el chisme y encarnan la idiosincrasia viva de México.

Este año, en el Museo de la Filatelia de Oaxaca, hemos dedicado nuestra instalación-ofrenda de Día de Muertos a la memoria de Juan Rulfo y su obra maestra, Pedro Páramo, novela que se ha convertido en un emblema de la literatura mexicana en el mundo, además de estar impregnada de la atmósfera de esta fecha y el realismo mágico de las almas en pena.

El genio de Rulfo ha dejado una huella trascendental en las letras, la cultura y el arte de México, a tal punto que la filatelia le ha rendido homenaje en dos ocasiones con la emisión de dos timbres postales: uno en 1996 con su retrato, y otro en 2005 destinado a su obra Pedro Páramo.

Nuestra instalación-ofrenda conmemora estas emisiones al recrear escenas del universo de este gran escritor, donde podrás descubrir un Comala lleno de muertos, pero rebosante de vida. En esta representación, Juan Preciado llega al pueblo, don Fulgor está a punto de ser fusilado y Susana San Juan yace en su lecho de muerte; un lugar que recuerda al padre Rentería y al propio Pedro Páramo, de pie frente a su icónica Media Luna.

En esta actividad unimos la filatelia, la literatura y el arte para rendir homenaje a la festividad del Día de Muertos y a nuestros antepasados.

https://www.instagram.com/p/CzHyNDirAGW/

“Contar hermosos cuentos de la mejor manera posible y desde nuestra identidad cultural” ha sido el lema de esta primera aventura artística.

Un elenco de veintiséis personas conformado por narradores, cantantes, músicos, bailarinas, presentadora y director artístico, hemos compartido nuestros talentos en la línea de voluntariado creativo que es característico de Seguimos Leyendo (programa de lectura y escritura de la FAHHO iniciado hace 16 años).

Queda demostrado con este evento que cualquier mediador de lectura puede narrar cuentos de manera exitosa frente a un público amplio y diverso, si cuenta con el acompañamiento literario y la dirección escénica y artística adecuados.

Seguimos Leyendo inaugura así, dentro de su oferta de capacitación continua, la formación y profesionalización en narración de cuentos. Y queda sembrada para los siguientes años como una tradición que conjunta literatura e identidad cultural, una Muerteada de Cuentos realizada por los lectores voluntarios de la FAHHO.

Estén atentos a la convocatoria del 2024. Este sueño fue posible gracias a la sinergia institucional de espacios mágicos como el Museo Infantil de Oaxaca y el Centro Cultural San Pablo, bajo la batuta de un

soñador: Emilio Lome, director artístico.

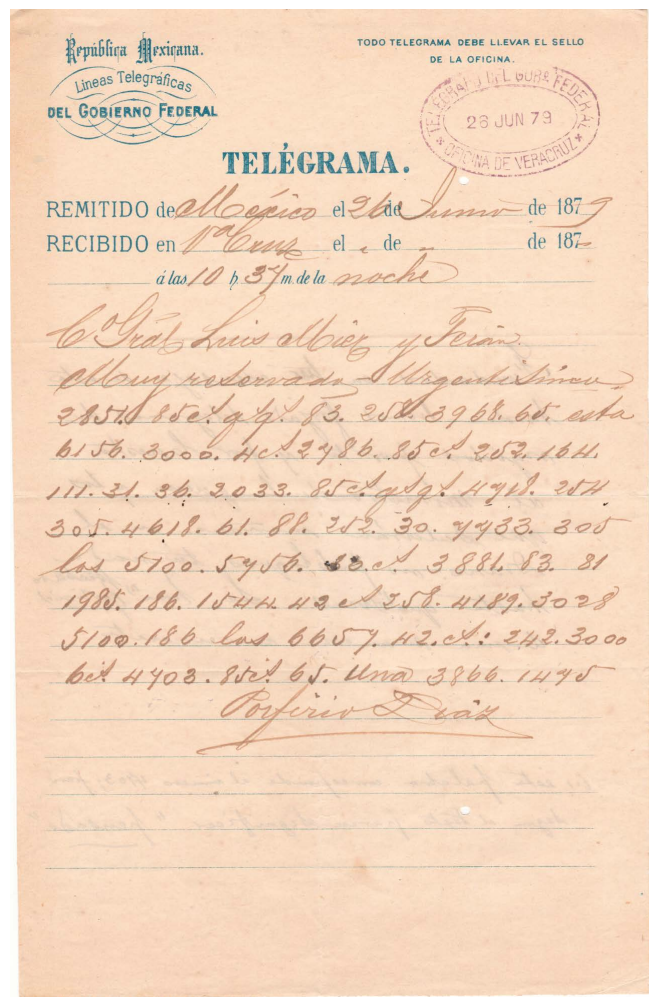

Hay una famosa historia que gira alrededor de un telegrama misterioso que, no obstante, nadie ha visto. Es un relato que sacudió el orden jurídico de México y cobró la vida de nueve personas. Aquí te la contamos y para esto regresemos a la época en que sucedió.

En tiempos de Benito Juárez y Porfirio Díaz, el telégrafo era la vía más rápida de comunicación a distancia. Desde 1850 una primera línea conectó las ciudades de Veracruz y México, haciendo posible un veloz intercambio de mensajes. Durante el Porfiriato, la comunicación por telégrafo —cifrada para evitar los “pájaros en el alambre”— se volvió un instrumento de vigilancia social, como bien lo dejan ver los cientos de telegramas en el archivo de Porfirio Díaz.1 En la segunda mitad de la década de 1870, surgieron varias rebeliones contra el régimen del presidente. Sucedió un día, el 25 de junio de 1879, cuando en el río Papaloapan a la altura de Tlacotalpan estaban fondeados los vapores Independencia y Libertad, dos buques de guerra adquiridos en Inglaterra durante el gobierno de Benito Juárez. Ese día, el cañonero Libertad fue tomado por unos rebeldes desde tierra, mientras los oficiales estaban disfrutando de una función de la Gallina Ciega de Manuel Fernández Caballero, en el teatro local. El gobierno persiguió el barco rebelde por el río alcanzándolo en Veracruz. Consternado, el gobernador Luis Mier y Terán escribió un telegrama al presidente de la República.

Esa misma noche se recibió un telegrama de respuesta desde México y en este había un mensaje codificado que, según la tradición, decía “aprehendidos in fraganti, mátalos en caliente”. Más tarde fueron asesinadas nueve personas, acusadas de conspiración, sin derecho a réplica o defensa alguna. En su alegato, el general Mier y Terán dijo que él solo había recibido órdenes. Como prueba de ello, se dice que entregó el telegrama, el cual no se podía entender debido a que estaba en cifras, pero también entregó un libro de claves, para quien quisiera rectificar la traducción del mensaje recibido.

Después de ese terrible suceso el telegrama desapareció, en un intento de borrar aquella escena triste; sin embargo, no fue así y el tema desembocó en una controversia entre la Corte Suprema y el presidente sobre las facultades de la primera. El documento en su forma física, al parecer, ya no existe (y hay quienes dudan de su existencia), pero su esencia quedó marcada en la historia de México y en la vida de sus principales protagonistas.

En el mes de abril del 2023, se recibió en donación preliminar un pequeño fondo documental, otrora propiedad del general Luis Mier y Terán (1835-1894). Llegó como una donación del Sr. José Luis Acevedo Mascarua y la Sra. Valentina Pacheco Vásquez, el primero descendiente de Jesús Acevedo, abogado y gobernador interino de Oaxaca en 1929, quien había obtenido el pequeño archivo del general, luego de que Terán fuera nombrado en 1984 —a pesar de los acontecimientos trágicos en Veracruz— como gobernador de Oaxaca, donde había nacido. En su gobierno, el Lic. Jesús Acevedo fungió como su secretario general.

La colección abarca un periodo que va de 1876 a 1887 y está conformada principalmente por expedientes militares, listas de gastos, una caja rectangular con diversos documentos y hojas de periódico, así como un folder de color amarillo que contiene, entre otras cosas, telegramas en código con sus transcripciones y algunas cartas. Por un momento pensamos que el telegrama en cuestión podría encontrarse aquí, pero no es así. Sin embargo, los telegramas depositados en este fondo pueden ser una fuente valiosa de información para estudiosos del caso, debido a que datan del “26 de junio de 1879” (el día siguiente), y están firmados por Porfirio Díaz.

Entre los materiales de este pequeño fondo también se encuentran dos diccionarios telegráficos, impresos en el año de 1877, en la imprenta del gobierno de México, ambos con firma autógrafa del “General Luis Mier y Terán”. Este tipo de libros incluyen códigos utilizados en la correspondencia secreta, que fueron muy importantes para la comunicación entre Mier y Terán y Porfirio Díaz.

Agradecemos el donativo de este fondo que se encuentra en proceso de organización, digitalización y limpieza, esperando que pronto esté disponible para su consulta.

1 Desde 1978 en la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero, Universidad Iberoamericana.

Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México ha cumplido veinte años de coadyuvar al rescate, conservación, organización y difusión del patrimonio documental de México en condiciones de vulnerabilidad. Para festejar este aniversario, Adabi volvió a reunirse, como en años anteriores, con sus amigos y colegas en la capilla del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas.

Las palabras de bienvenida al evento estuvieron a cargo de la directora de Adabi, la doctora Stella María González Cicero, quien condensó la labor de la asociación realizada a lo largo de veinte años en la frase: “Todo es medible en kilómetros de documentos y libros o en unidades documentales”. También mencionó que dos décadas de trabajo merecían una reflexión, la cual cristalizó en la idea de seguir trabajando para conservar los logros y superar los nuevos retos. El trabajo a destacar para el futuro inmediato será la promoción, entre estudiantes e investigadores, de los resultados de esas dos décadas de actividades.

Tras agradecer a los invitados por participar en los conversatorios, la directora de Adabi reafirmó el reconocimiento del apoyo y confianza depositadas en la Asociación por el contador público don Alfredo Harp y la doctora María Isabel Grañén, “por todos estos años que nos han permitido constituirnos, crecer y fructificar en beneficio de un México mejor”.

La celebración del vigésimo aniversario continuó con la presentación de dos conversatorios denominados “Adabi, 20 años trabajando en el territorio de la memoria de México” y “El futuro de Adabi en la memoria de México”. En donde los participantes destacaron, en primera instancia, la importancia de la organización del patrimonio documental, así como la relevancia del apoyo de Adabi en distintas áreas de oportunidad, desde el rescate de archivos y bibliotecas hasta el impacto en el trabajo de los investigadores y la capacitación de personal. La doctora Valero de García Lascuráin subrayó que, en un país en donde existe una “dialéctica incomprensible” de presumir el patrimonio histórico a la par que prevalece el descuido, la aparición de Adabi fue un “momento virtuoso” para la herencia documental de México (Video disponible en: https://youtu.be/9PeTPyiof44?si=KxvOUJg5doaGu_Rh).

El segundo conversatorio tuvo como eje principal la visualización de posibles áreas de oportunidad de Adabi, por lo que las conversadoras coincidieron en diferentes retos: creación de alianzas interinstitucionales, especialización de la capacitación y de la atención, vinculación social a través de la socialización de los conocimientos, digitalización para evitar la pérdida de materiales difíciles de maniobrar, sustentabilidad y el establecimiento de políticas, procesos y procedimientos en diferentes áreas y niveles de acción. La maestra Alicia Barnard Amozorrutia, que representó a la perspectiva tecnológica, recalcó la necesidad de atender tanto a lo digital como al papel, insistiendo en que todo el trabajo tiene que responder a políticas, procesos y procedimientos para que la información pueda ser recuperada (Video disponible en: https://youtu.be.KgQPeCO6J7E?si=f0mOkZw0Yy6Zjj93).

Para amenizar la ceremonia se presentó un intermedio musical a cargo de Adán D´ Jesús, especialista en fagotes históricos y director de la Schola Cantorum del Seminario Conciliar de México, acompañado de Benjamín Paredes Aponte, organista titular y custodio del órgano monumental de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, quienes interpretaron los Versos del segundo tono de José Antonio Gómez y Olguín (1805-1876), partitura procedente del Archivo Histórico del Colegio de Vizcaínas, seguido del Preludio de la Suite número 4 de Johann Sebastian Bach (1685- 1750) y la Sonata sopra La Monica, de Philipp Friedrich Böddecker (1615-1683). Esta intervención culminó con ocho pequeñas piezas musicales.

Para concluir el evento hicieron uso de la voz la presidenta de Adabi, la doctora María Isabel Grañén Porrúa, y don Alfredo Harp Helú, presidente honorario vitalicio de la Fundación que lleva su nombre. En su alocución, la doctora Grañén afirmó que la creación de Adabi hace dos décadas era una necesidad del país, para lo que “la vida nos marcó la pauta”, y, conforme han transcurrido los años, la asociación ha respondido a los requerimientos más importantes para salvaguardar la memoria escrita de México con personal profesional que labora bajo un código de ética. “Han transcurrido dos décadas de retos y alegrías”, afirmó la presidenta de Adabi. Por su parte, don Alfredo Harp Helú mencionó que el camino es “seguir trabajando por la memoria de México” y, en relación con los comentarios realizados en el segundo conversatorio, acotó la importancia de aprovechar más a la inteligencia artificial, en vez de temerla.

He tenido oportunidad de escuchar cuando las personas dicen, justo en la entrada de la librería: “Mira, vamos a preguntar en esta biblioteca”; y también he sido testigo cuando pasan por alguna biblioteca preguntando si ahí venden tal o cual libro… No obstante, a pesar de la sospecha, creo que cuando cambian “librería” por “biblioteca”, y viceversa, no están tan equivocados: en ambos sitios los libros están expuestos para ser tomados, ¿no? Y cuando una entra en cualquiera de esos espacios también será tomada, irremediablemente, por las historias, los personajes, los escenarios. Hoy vengo a hablar sobre cómo cierto actor se ha presentado en la Librería Grañén Porrúa juguetón, adivinatorio, fantasmal y, como en el comentario de arriba, mezclando la esencia de dos espacios que terminan siendo similares.

En el marco del XX Aniversario de la Biblioteca Andrés Henestrosa, la Librería se unió con admiración y cariño a sus festejos; jugamos con la idea de librería-biblioteca y presentamos, en una mesa, al centro de una de nuestras salas, “Los libros de Henestrosa: Una aproximación desde la Librería”. Durante el mes de noviembre se han exhibido libros cuyos autores fueran los más entrañables para don Andrés —según la generosa labor arqueológica de los bibliotecarios y libreros, así como de Freddy Aguilar y Chey Rojas—, ya que ocupan un sitio importante en la Biblioteca. Autores como Franz Kafka, Sergio Pitol, José Revueltas, Elena Poniatowska, entre muchos más, conviven en la Librería. Cuando nos visiten, en Macedonio Alcalá 104, además de hojear y admirar muy de cerca estos libros, podrán comprarlos y, de alguna forma, si atendemos al relato de que don Andrés era un conversador nato y un elocuente narrador de historias, podemos estar seguros de que fue él mismo quien nos los recomendó.

Esta invitación es para visitar la Librería, en primer lugar, pero también para que se acerquen a la Biblioteca Henestrosa, porque, como decía, ambos sitios están hechos para que las personas reconozcan en las letras de otras y otros, parte de la humanidad que por estos tiempos extraños se nos desdibuja. ¿Se imaginan a don Andrés caminando frente a los estantes de su biblioteca, admirando y hojeando sus ejemplares más queridos? ¿Cuál habrá sido su lectura más frecuente? ¿Qué libro habrá dejado a medias? ¿Qué otro habrá querido releer sin haberlo logrado o cuál habrá sido el que más recomendó? Cuestiones que no forman parte de la historia de la literatura, seguramente, pero que vuelven entrañable la visita a la Biblioteca, y, por qué no, a la Librería.

Durante las semanas en que ha estado la mesa con libros y un letrero que hace referencia a Andrés Henestrosa, los ejemplares se desacomodan, cambian de posición, se van, son hojeados; las personas que nos visitan leen la contraportada, se preguntan, nos preguntan; somos testigos del momento en que un libro encuentra a su lector. En otras ocasiones, quienes asisten a la Librería entran sin decir palabra, llegan con las manos enterradas en las bolsas traseras del pantalón, dan un vistazo a los libros y se van. Pero los momentos extraordinarios suceden cuando alguna persona —jovencita, niño, muchacho— revisa libro por libro: los miran de lejos, los toman entre sus manos, leen las primeras páginas, los pesan con ambas manos, acarician su canto con la yema del dedo índice, y se van. A veces los compran, a veces los esconden detrás de una fila de libros para volver por ellos.

Por otro lado, en las librerías hay ejemplares que no se dejan “desentrañar” del todo porque vienen envueltos en ese plástico que los protege de manos que traen toda la calle a cuestas, así que resta pedir al librero que, por favor, haga los honores de abrir el ejemplar para nuestro deleite. En las bibliotecas, por su parte, ha caído tanto polvo que resulta una alergia soplar encima de los libros para consultarlos. Pero incluso así, con todo y polvo, ahí estamos.

Hacemos extensiva la invitación para que se dejen sorprender por los libros de Henestrosa, les esperamos en la Librería Grañén Porrúa de 9 de la mañana a 8 de la noche.

El cacao y el chocolate son auténticas joyas en el tesoro de la identidad oaxaqueña. Desde que amanece, el pan tradicional se convierte en la compañía perfecta de una taza de chocolate preparado con leche o agua. En las diferentes regiones del estado, el legado del cacao se encuentra en la creación de diversas bebidas que disfrutamos en diferentes épocas del año. Imagina saborear un champurrado, con masa de maíz, o refrescarte con un tejate hecho con maíz tostado y flores de cacao, ¡simplemente delicioso! Y si buscas algo realmente único, el bupu es la opción, con esos pétalos secos de un árbol conocido en el Istmo de Tehuantepec como guie’chachi o flor de mayo.

Asimismo, el alma del cacao perdura en el chocolate, cuyo tradicional proceso de elaboración ha sido transmitido de generación en generación durante cientos de años. Los granos se muelen en un molino o metate, se mezclan con almendras, azúcar y canela para obtener un chocolate dulce, o con chiles y especias para preparar uno picante. De ahí nacen los famosos moles rojo y negro, que hacen feliz a cualquier paladar. El cacao y el chocolate son las estrellas en nuestras festividades, tanto en bautizos, bodas o mayordomías, como en velorios y misas de nueve días, además de que no pueden faltar en las ofrendas del Día de Muertos.

Es la pasión por el cacao y la filatelia la que ha desencadenado un dulce encuentro entre tres instituciones: el Museo de la Filatelia de Oaxaca, el Museo del Chocolate (MUCHO ) y Correos de México, dando origen a la fascinante exposición “Cacao Postal”. Esta muestra fusiona las ricas colecciones filatélicas de dichas instituciones, compuestas por más de 300 piezas provenientes de 55 países. Incluyendo timbres, sobres, tarjetas postales y hojas conmemorativas, tales piezas nos guían a lo largo de un fascinante viaje que explora la historia, la cultura y la sostenibilidad de este querido producto.

El viaje inició en septiembre de 2022 en el Mufi, donde se estableció una conexión profunda con las tradiciones ancestrales del cacao y el respeto por la tierra. En este escenario, la exposición se sumergió en una colaboración inspiradora con expertos chocolateros, quienes, junto con los visitantes, exploraron la química y la maleabilidad del chocolate, dándole vida a diversas formas y figuras creativas. Además, charlas, conferencias y degustaciones lideradas por productores locales llevaron a la audiencia a un emocionante viaje sensorial, revelando los misterios ocultos detrás de la creación del chocolate. Esta exposición no solo celebró el arte y la ciencia del cacao, sino que también promovió activamente el consumo local y artesanal. Fue un viaje repleto de sabor y diversión que dejó a todos los asistentes ¡con recuerdos deliciosamente duraderos!

En marzo de 2023, la travesía continuó en el MUCHO, en la Ciudad de México. Dentro de este recinto se reimaginó la colección y se presentó una monografía actual del cacao, en la cual se destacó su transformación histórica, no solo en términos de geografía y economía, sino también en la perspectiva cultural de cada país en relación con lo que se considera el “alimento de los dioses”. Por medio de diversos recursos expositivos, se exploró la difusión del cultivo de cacao y las diferentes curvas de producción que varían de un país a otro. ¡Fue una celebración total!, en donde se degustaron nuevos y variados sabores. A su vez, se promovió el intercambio a través de su estación postal, lo cual alentó a los visitantes a enviar y compartir mensajes.

El viaje llegó a su destino en octubre de 2023, en el Palacio Postal, también en la Ciudad de México, convirtiéndose en una auténtica fiesta. La colección se reinterpretó una vez más, esta vez incorporando el arte a través de obras pictóricas que se integran con la belleza del diseño de las piezas filatélicas. Los colores brillan, como los vivos tonos de las vainas de cacao, reflejando la diversidad en su máxima expresión. Además, la exhibición incluye una variada colección de objetos vinculados con la preparación y el consumo del cacao. Cada uno de estos objetos cuenta historias de ingenio humano, revelando así el impacto cultural y alimentario profundo que el cacao ha tenido en todo el mundo. Este emocionante viaje alcanzará su dulce conclusión este diciembre con el cierre de la exposición.

Estamos seguros de que este fascinante recorrido ha estimulado los sentidos de los asistentes al revelar cómo una pequeña semilla amarga de la selva tropical se convierte en un manjar exquisito que, al igual que los timbres postales, ha viajado por todos los rincones del mundo.

Estamos convencidos de que nuestra pasión compartida por el cacao y la filatelia nos llevará a embarcarnos en un próximo y delicioso viaje que ofrezca una experiencia enriquecedora para el deleite de nuestros visitantes.

La coordinación del proceso de creación de una obra implica revisar, ordenar y seleccionar los textos para su posterior publicación, lo que conlleva gran responsabilidad, más aún cuando los autores que serán publicados son prácticamente desconocidos. Juan José Arreola inicia en 1950 su trabajo como editor en la Ciudad de México, donde funda y dirige una serie de cuadernos o plaquettes llamados Los Presentes, nombre que le da en homenaje al gran tipógrafo Ignacio Cumplido y a su Presente amistoso para las señoritas mexicanas. Arreola, junto con Ernesto Mejía Sánchez, Jorge Hernández Campos y Henrique González Casanova, edita la primera serie de estos plaquettes, mientras Alí Chumacero se encarga de diseñar algunos números.

Los Presentes son pequeñas obras escritas por amigos de Juan José Arreola, una publicación de circulación restringida, con un tiraje aproximado de 100 ejemplares, firmados por cada autor para los suscriptores de la colección y 25 ejemplares fuera de comercio. Consistían en pequeños cuadernos de entre ocho y veinte páginas, cada uno mostraba en su cubierta el nombre del autor, el título y una viñeta, varias de ellas hechas por Ricardo Martínez.

El propósito de Los Presentes, según Arreola, era “hacer los libros más baratos que puedan editarse en México, editar en las condiciones más favorables para los autores jóvenes las obras que éstos escriban… Los Presentes quieren editar todas las nuevas obras de los valores literarios desconocidos, sin vejaciones de parte del editor, sin esperas humillantes, sin miradas desde las alturas, que su pensamiento sea leído, escuchado, entendido, admirado o criticado, pero ante todo el mundo de pie como una lucha valiente y joven”.

En esta colección, varios escritores publicaron sus primeras páginas, entre ellos Ernesto Mejía Sánchez, Francisco Tario, Carlos Pellicer, Juan José Arreola, Rubén Bonifaz Nuño, por citar algunos. Juan Soriano colaboró con las ilustraciones para el número especial dedicado a Sor Juana Inés de la Cruz.

Mención aparte merece el número cuatro, en donde encontramos los cuentos “El Lay de Aristóteles”, “El discípulo”, “La canción de Peronelle”, “Epitafio para una tumba desconocida”, “Apuntes de un rencoroso”; cuentos que serían un anticipo de Confabulario, de la autoría de Arreola y que se editó hasta 1952.

La primera serie de Los Presentes constó de nueve cuadernos (plaquettes) y un libro que lleva por título Breve diario de un amor perdido, de Francisco Tario, publicado en México en 1951. En total fueron diez títulos, todos ellos consideradas joyas bibliográficas.

La segunda serie, editada solo por Arreola en 1954, concretó su vocación editorial, gracias a las óperas primas con las que inició la colección: Lilus Kikus de Elena Poniatowska (con una viñeta que muestra tres hongos pequeños coloreados con acuarela y pincel, según palabras de Arreola, por el propio Salvador Garduño, ejemplar por ejemplar); Los días enmascarados, de Carlos Fuentes; Fin, de Archibaldo Burns; Ausencias, de Carlos Valdés; otros autores son José Luis Martínez, Ramón Xirau, Alfonso Reyes, Ricardo Garibay, José Luis González, Mauricio de la Selva, Augusto Monterroso. Durante esta época muchos autores de renombre buscaron que Arreola fuera su editor, tal es el caso de Gabriel García Márquez, a quien desafortunadamente no le pudo publicar su libro.

Un dato curioso: se dice que de esta segunda serie, Arreola logró publicar unos sesenta números y cuando traspasa la editorial se publicaron más de cuarenta, por lo que la colección pasó a tener más de cien títulos.

Los Presentes es considerada como un semillero de la literatura mexicana de la mitad del siglo XX.

Dentro de los muchos tesoros que resguarda la Biblioteca Francisco de Burgoa, se encuentra un expediente valioso relativo a una hacienda denominada Buenavista1. Está conformado por varios cuadernillos, de los que 25 aparecen numerados consecutivamente mientras que el resto no lo están. Todos ellos fueron cocidos dando forma a un libro. Es probable que debido a la manipulación de los documentos por los constantes litigios en los que estuvieron involucrados los diferentes dueños de la propiedad, ya no fueron integrados de manera ordenada, ya que su numeración aparece intercalada. El total de fojas que lo conforma es de setecientas doce.

Los betlemitas eran una hermandad de la congregación de los hermanos de Belén que nació en la capitanía de Guatemala a mediados del siglo XVIII. Su nombre, al inicio, era conocido como Compañía de los hermanos betlemitas de los hospitales de los pobres convalecientes en las indias occidentales.2 Fue gracias a los donativos de benefactores acaudalados y sus herencias que se vio beneficiado el crecimiento de esta orden en Nueva España. Se establecieron en Oaxaca en 1685 aproximadamente. Entre los servicios que prestaron a la comunidad estuvo el hospitalario para enfermos convalecientes y la enseñanza de primeras letras. Para el financiamiento del complejo de los hermanos de Belén en dicha ciudad, entre otros ingresos, les fue de gran ayuda la hacienda de Santo Domingo Buenavista, sobre todo para el sostenimiento del Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe que tenían a su cargo.3

En el documento que se describe en el cuadernillo núm. 20 se encuentra una escritura de compraventa fechada el 6 de noviembre de 1738, donde se reconocen como propietarios de la hacienda a los betlemitas, pero el legajo también incluye documentación antecedente de los primeros dueños de la propiedad. El primero de los nombres que se registran se remonta al año 1538, que, mediante una real provisión como título, designaba a don Manuel Zepeda Medinillas como dueño. El 18 de junio de 1601 la adquirió el canónigo Cristóbal de Rojas Maldonado. Cabe mencionar que durante este periodo se fueron adquiriendo otras caballerías de tierra, así como licencias para estancias de ganado menor, como se describe en el cuadernillo 4, el cual consiste en un testimonio del título y cuenta de la estancia de ganado menor llamada Sobaguiá, vendida por don Gaspar Calderón a Andrés de la Sierra el 26 de enero de 1620. Por otro lado, el cuadernillo 11 trata de mandamientos de repartimiento de indios para el servicio de las estancias. El número 13 es una petición y proveimiento contra los indios de Tlacochahuaya y otros tantos simples de peticiones sobre juicios de tierras y pleito con los indios.

Después que los padres betlemitas adquirieron la hacienda en 1738, realizaron gestiones ante la real audiencia de la Nueva España, mismas que quedaron asentadas en los cuadernillos; por ejemplo, el número 21 es una real provisión despachada el 21 de octubre de 1740 para amojonamiento y deslinde de las tierras de la hacienda. El motivo de esto, probablemente, debió ser por un pleito con los naturales del pueblo de Tlacochahuaya. Dentro de los cuadernillos sin numerar se encuentra una probanza de información de los padres motivada por un reclamo de tierra perteneciente a estos y requerida por el mencionado pueblo. Otros pueblos que se refieren en el documento y con quienes también tuvieron conflicto los religiosos y anteriores propietarios son Macuilzochil, San Juan Guelavía y Teotitlán del Valle.

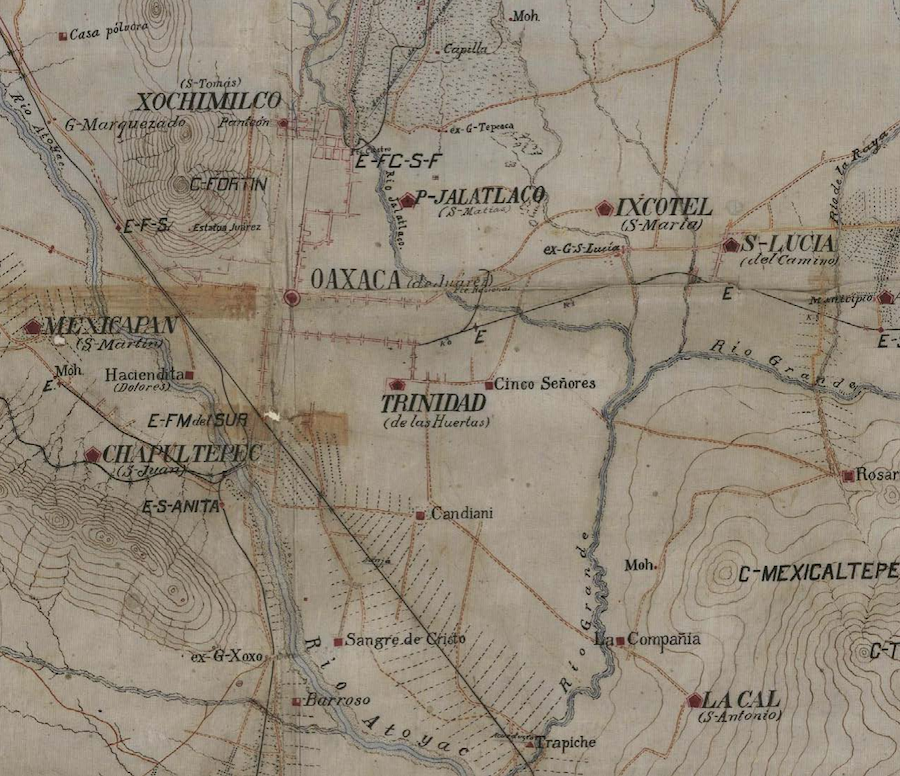

Pese a todos estos datos, no pude encontrar información sobre la localización exacta de esta hacienda, pero tomando como referencia los pueblos mencionados podemos suponer que la propiedad se localizaba entre estos, enclavados en el Valle de Tlacolula. En un mapa del AGN publicado en el libro Pueblos en movimiento, conflicto y poder en el Valle de Tlacolula,4 aparece la siguiente anotación: “en este rumbo siguen pleito con los p.p. betlemitas”, la cual quedó registrada en el plano, entre el barrio de San Sebastián y el pueblo San Jerónimo, ambos pertenecientes a Tlacochahuaya.

Este documento puede ser de gran utilidad para todos aquellos interesados en el estudio de las haciendas, ya que, mediante un análisis serio y profundo, podría aportar datos relevantes para continuar enriqueciendo la historiografía regional de Oaxaca.

1 Colección documental de la Biblioteca Francisco de Burgoa, Sección Gobierno, Serie Religiosos, Subserie Betlemitas.

2 Patiño Chávez, María Monserrat, Historia bethlehemitica 1723, análisis historiográfico, Universidad Iberoamericana, 1981, p. 279, [Consultado en línea 27/10/2023] disponible en: https://ri.ibero.mx/bitstream/handle/ibero/2487/016855s.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Taylor, W. B., “Haciendas coloniales en el valle de Oaxaca”, Historia Mexicana, 23(2), 1973, pp. 284– 329, [Consultado en línea 27/10/2023] disponible en: https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/2959; Muriel, Josefina, Hospitales de la Nueva España. Tomo II, Fundaciones de los siglos XVII Y XVIII, México, UNAM, 1991, p. 444, [Consultado en línea 27/10/2023] disponible en: https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/hospitales/hne_t2.html O´ Gorman, Edmundo, “Crónica mexicana de los religiosos hospitalarios betlemitas escrita por un hermano del instituto por los años 1688-1689. (Fragmento)”, Boletín del AGN, México, 3(31), 1986, pp. 79-80; [Consultado en línea 27/10/2023] disponible en: https://bagn.archivos.gob.mx/index.php/legajos/article/view/1562

4 Cruz López, Beatriz, Pueblos en movimiento, conflicto y poder en el Valle de Tlacolula, Oaxaca, durante la época colonial, Zamora, Michoacán, Colegio de Michoacán, 2012, p. 54.

No sabemos mucho sobre los orígenes de las comunidades indígenas establecidas inmediatamente alrededor de la ciudad española de Antequera. Santa María Oaxaca (El Marquesado) fue establecida, al parecer, en 1529 por los nahuas que fueron expulsados de donde se fundó la villa española. La primera mención que conozco de los barrios de Suchimilco y México (¿Mexicapan?) es de 1531, desconociéndose el año de su fundación, que, posiblemente, llevaron a cabo nahuas que vinieron en las campañas de los hermanos Alvarado hacia Guatemala.1 Los orígenes de Jalatlaco, barrio multiétnico, son desconocidos, aunque existen leyendas posteriores. Otros pueblos ya estaban establecidos hacia mediados del siglo XVI, entre ellos Chapultepec, Quauhtengo (San Luis Beltrán), Xoxocoyoltengo (San Felipe el Agua), Huayapan, Istepetlapan (Yatareni) y San Francisco Tutla.2 El pueblo de Xoxocotlán tiene, al parecer, otro origen, ya que fue fundado, cerca de las ruinas del Cuilapan prehispánico, por mixtecos en parte provenientes de Mexicatepec el o cerrito entre la URSE y San Antonio de la Cal, cuando fueron expulsados de allí en fechas muy tempranas por los dominicos al establecer su hacienda del Rosario.3 Otras comunidades surgieron todavía más tarde, entre ellas Santa Lucía del Camino en el camino real a Tehuantepec. Todos estos pueblos, con la excepción de Jalatlaco, eran parte del Marquesado de Hernán Cortés. De esta manera, la ciudad española se vio rodeada de comunidades de otra jurisdicción.

Aquí me enfoco en el origen de otro pueblo fundado aún más tarde, a saber, Santa María Ixcotel, donde hoy se encuentra el Archivo General del Estado. Esto a raíz de la exposición “Ixcotel, Memoria, Comunidad y Tradición” realizada por el archivo con la participación de la comunidad de Ixcotel y abierta desde el 20 de octubre y hasta diciembre. Al parecer, el pueblo de Santa María Ixcotel fue fundado alrededor de 1660 sobre una loma conocida como Las Peñuelas, en los límites de la ciudad de Antequera. Cerca de aquí estaba un mogote o cerrito de peñas blancas, las que probablemente dieron el nombre al pueblo, ya que ixcotetl significa ‘frente a la piedra’. En lo alto de estas peñas estaba esculpida, desde años anteriores, una cruz que marcó la división entre la ciudad y Santa Lucía, esta última perteneciente al Marquesado de Cortés. La cruz era conocida como el límite de la ciudad, ya que se veía desde el camino hacia el Istmo que pasaba justo al sur del cerrito.4

Existen indicios de la importancia de este lugar liminar. Cuando en 1661 los zapotecos, mixes y chontales se sublevaron en una gran rebelión y expulsaron a los españoles de sus territorios, el intercambio de rehenes se dio sobre Las Peñuelas. Por ejemplo, el intérprete Martín López de Villa Alta y su compadre Gregorio Álvarez fueron arrestados durante su huída de Villa Alta, en el pueblo de San Francisco Cajonos. Un fraile estacionado allí convenció a los rebeldes de salvarles la vida y entregarlos en Oaxaca. Los dos españoles, junto con un esclavo negro, fueron conducidos por los caminos hasta llegar “al sitio de Las Peñuelas, un cuarto de legua de la ciudad, [donde] le[s] quitaron los presos con que volvieron los indios que los llevaban, a sus pueblos, donde hicieron diferentes juntas en orden a continuar con sus libertades y desafueros”.5

Encontramos más información en el expediente de un recorrido por los límites de la ciudad y del marquesado de 1686. Cito la parte relevante, cuando la comitiva va llegando a Un pueblo pequeño que [tiene] hasta veinte casados que se llama Santa María Yxcotetl. Y actualmente están fabricando y alevantando hermita de su advocación. Y preguntando a dichos naturales vecinos de él si tenía en él alcalde y oficiales de república respondió mediante el dicho intérprete uno de ellos llamado Juan Francisco no tenerlo y que estan sujeto al barrio de Xalatlaco de indios mexicanos, arrabal de la dicha ciudad de Antequera, y los naturales del dicho pueblo de Santa Lucía dijeron que habrá tiempo de veinte y seis años que se agregaron por terrazgueros del dicho de Santa Lucía y han querido fundar su pueblo y separarse y que pedían a Su Merced que el presente escribano fuese a dar fe de un rótulo que está en la puerta de la dicha hermita que está acabada; que habiendolo visto y registrado, dice así en números castellanos ‘1660 años’ lo cual certifico en debida forma. Y que estando presentes Antonio Hernández [y] Juan Francisco vecinos de dicho pueblo de Yxcotetl dijeron mediante el dicho intérprete que tienen por costumbre pagar cada vecino de él a la ciudad de Antequera cuatro reales cada año a sus regidores de ella por vía de terrazgo.6

En estos años aún no se menciona la explotación de la piedra de cantera. Los primeros bancos de cantera estaban más cerca de la ciudad, por el rumbo de Jalatlaco. En un informe de 1579 sobre Antequera, dirigido al rey de España, se declaró que:

Hay, a un tiro de piedra della, una cantera de donde se saca la piedra franca, es una piedra blanca, blanda y fácil de labrar, en la cual se pueden sacar todas las molduras y figuras que en ella se quisieren hacer. Sacan las piezas y pedazos del tamaño que quieren. Sirve esta piedra de hacer pilares, portadas, y de adornar las esquinas de los edificios y casas.7

Era poca piedra la que se explotaba, ya que la mayoría de las construcciones era de adobe. Pero durante el siglo XVIII, el lucrativo negocio de la grana cochinilla, mayoritariamente en manos de la Iglesia, produjo un verdadero boom de reconstrucciones de templos y casas en cantera, transformando el pueblo de adobe en la Verde Antequera.

La demanda de esta piedra era grande y se comenzó a explotar en Ixcotel. Llegando a 1777, se informó:

En este pueblo están las canteras de donde se saca toda la piedra que se gasta en las fábricas de casas y templos de la ciudad de Antequera, de las cuales está apoderada dicha ciudad, y los indios del pueblo son los barreteros e cortan y sacan dicha piedra, la cual es de un color azufrado. También hay otra calidad de piedra blanca y blanda de la cual hacen famosas imágenes y portadas, como son las de las iglesias de Santo Domingo y Nuestra Señora de la Soledad de Oaxaca y la de Xalatlaco.8

Esta era la situación hasta mediados del siglo XX, cuando, poco a poco, la explotación de cantera fue disminuyendo hasta extinguirse y el pueblo se fue integrando a la gran mancha de la ciudad.

1 Doesburg, Sebastián van. 2022. Conquista y colonización en Oaxaca. El juicio de residencia de Juan Peláez de Berrio (1531-1534). Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, p. 465.

2 Estos son los pueblos mencionados en 1579-1580 en las Relaciones Geográficas de Cuilapan y Teozapotlán (Zaachila), véase Acuña, René. 1984. Relaciones Geográficas Siglo XVI: Antequera, tomo 1 y 2. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.

3 Doesburg, Sebastián van (Edición / Introducción, transcripción y notas). 2009. Levanto, fray Leonardo. Protocolo y razón sumaria del archivo de este convento de Nuestro Padre Santo Domingo (1709), p. 54 – 55 Secretaría de Cultura de Oaxaca / Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca.

4 Archivo General de la Nación, Hospital de Jesús, vol. 163, exp. 6. 1686. Recorrido por los límites del Marquesado y la ciudad de Antequera (publicado en Doesburg, 475 años de la fundación de Oaxaca, vol. 1: 102-109).

5 Torres, Juan de. 1662. Relación de lo svcedido en las provincias de Nexapa, Yztepex, y la Villa Alta. Inqvietvdes de los indios svs natvrales. Castigos en ellos hechos. Y satisfacion qve se dio a la jvsticia, redvciendolos a la paz, qvietvd, y obediencia devida a sv magestad, y a svs reales ministros. En la imprenta de Juan Ruiz, México, f. 21r.

6 Véase referencia en la nota 4.

7 Acuña René. Relaciones Geográficas Siglo XVI: Antequera, tomo 1, p. 37, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM. Hasta los primeros años del siglo XX operaba en Jalatlaco la Cantera Antigua o la Cantera de Tepeaca. En un mapa de Jalatlaco de 1907 (Mapoteca Orozco y Berra, 3407-CGE-7272-A) se señalan todavía tres “canteras” en este barrio. Todas fueron rellenadas en años posteriores.

8 Esperza, Manuel. 1994. Relaciones geográficas de Oaxaca, 1777-1778. CIESAS, p. 406.

El beisbol es un deporte donde brillan las grandes jugadas, las victorias, las derrotas, las estadísticas, los récords, pero también datos curiosos y anécdotas familiares que hacen que el rey de los deportes siga siendo espectacular. La Liga Invernal Mexicana, en su edición 2023, nos trajo por primera vez en la organización bélica la historia de dos hermanos que, por primera vez también para ellos, están jugando juntos en un equipo profesional.

Nos referimos a los hermanos Zamudio. Kevin, el mayor de los Zamudio, cuenta ya con cuatro años como pelotero profesional en México con equipos como Leones de Yucatán, Mariachis de Guadalajara y Guerreros de Oaxaca. Considerado un pelotero con mucho poder en sus muñecas, Kevin fue firmado por la organización de los Cachorros de Chicago en Estados Unidos en el año 2015.

Edwin, el menor, fue firmado por la organización de los Diablos Rojos del México en 2018, para participar en los cursos del 2018 y 2019 en la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú en San Bartolo Coyotepec, Oax. El éxito de Edwin fue tanto que, en ese 2019, la organización de Tampa Bay de Mayor League Baseball terminó por contratarlo, con lo que el menor de los Zamudio da continuidad a su búsqueda de jugar el mejor beisbol del mundo.

Pronto, la Liga Invernal Mexicana y Guerreros de Oaxaca unieron a la familia Zamudio en un equipo profesional, haciendo de estos dos una mancuerna impresionante, ya que Edwin es un gran lanzador, con mucha potencia en su brazo derecho, y Kevin un receptor que tiene una defensiva muy buena. En varios encuentros el mánager de la tribu zapoteca, José Toro Macias los ha puesto a trabajar en el mismo inning y la química que existe entre ellos dos es muy notable.

“Es un sueño que teníamos en mente desde pequeños, conforme pasaban los años se veía difícil que se fuera a cumplir por lo que cada uno tomó rumbos diferentes y qué bueno que esta liga invernal y Oaxaca nos hayan unido para jugar juntos por primera vez a nivel profesional, es muy significativo para mí”, declaró Edwin Zamudio.

“Contento de trabajar con mi hermano, desde pequeños jugábamos en las ligas en Tijuana, pero nunca a nivel profesional, hasta ahora. Este invierno es muy significativo para mí y mi familia”, manifestó Kevin Zamudio.

Teotitlán del Valle es uno de los lugares en los que la tradición y la creatividad se entretejen para crear genuinas obras de arte, entre las que se distingue la producción artesanal de tapetes multicolores. Desde el camino que se recorre para entrar al pueblo, se pueden ver los talleres familiares de artesanos que continúan tejiendo en los telares, y transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Eloy Sosa Vicente es artesano de quinta generación, lleva 40 años trabajando en el telar de pedal. Empezó a trabajar a la edad de 10 años, ayudando a lavar la lana, a desenredar hilos, a hacer los canillos y a pasarle las madejas a sus hermanos mayores, que ya eran tejedores.

Todo lo que sabe lo aprendió en casa mientras veía a su familia trabajar. Sus padres le enseñaron a teñir la lana utilizando diferentes plantas, minerales e insectos como el huizache, el añil, la cochinilla, la granada, el palo de águila, entre otros.

Actualmente, Eloy trabaja en el taller Estrella de colores junto a su esposa Delfina Ruíz y sus hijos. Una de las razones por las que ama trabajar en el telar es porque está más tiempo en casa y convive con su familia. Nunca ha pensado en salir de su pueblo ni dejar de tejer; se siente muy orgulloso de ser artesano y de que sus hijos también lo sean.

Cada pieza que tejen en su taller lleva incontables horas, días, incluso semanas de trabajo; se trata de una labor muy detallada en la que plasman sus emociones, y conforme avanzan en el tejido le van dando vida al tapete.

Pueden encontrar tapetes del taller Estrella de colores en Andares del arte popular. Los invitamos a visitarnos en Avenida Independencia 1003, Centro, y a sumarse a la causa de apoyar el trabajo de los artesanos, lo hecho a mano y hecho en Oaxaca.

Lo sentimos, la página que buscas no existe.

¡Muchas Gracias!

En breve nos pondremos en contacto contigo.