Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

En este número del Boletín Digital FAHHO compartimos con ustedes una nota de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova en la que Sebastián van Doesburg nos habla de la traducción de un interesante testamento originario del siglo XVI escrito en mixteco. Por su parte, Fabiola Monroy, de Adabi, nos reseña el Coloquio Internacional “La Importancia de los Archivos Judiciales como Fuentes Históricas”: les invitamos a leer y apreciar los documentos que acompañan esta nota.

Presentamos dos notas del Museo Textil de Oaxaca: la primera es de la autoría de Alejandro de Ávila y da continuidad a un conjunto de textos que se han convertido en una sección muy esperada: Arte Plumaria; la otra es de Hector Meneses, quien comenta la experiencia de las primeras emisiones de su ciclo de charlas “Con h de huipil”.

Elisa Garzón, desde Adabi Puebla, habla sobre el rescate y la organización de los archivos civiles y eclesiásticos de Pahuatlán. En otro punto, dos promotores culturales triquis, pertenecientes al Programa Seguimos Leyendo, nos hablan de su experiencia compartiendo, con muchas personas de su comunidad, lecturas y charlas en su lengua materna.

Jessica Santiago nos habla de la instalación “Trama de Luz”, de Fernando Aceves, en el Centro Cultural San Pablo, y Agustín Castillo, de los Diablos Rojos del México, dedica unas palabras sobre “Los uniformes artísticos” de los Guerreros de Oaxaca y los Diablos Rojos del México.

Del Museo de la Filatelia de Oaxaca compartimos dos notas: en una de ellas, María Fernández Harp nos describe ampliamente una colección de timbres muy particular y con un trasfondo histórico importante; mientras que, en la otra, Berza Remes, calígrafo, nos habla de las bondades de la escritura a mano y del impacto que esta ha tenido en su vida. Publicamos un texto de Aisha Cruz en el que reflexiona sobre las posibilidades de una mano que no aplaude sola y otro de Jessica Wozny sobre “Paliativo: Ahora que estás en perfecto streamline”, exposiciones de la Biblioteca Henestrosa.

Esperamos que disfruten nuestro trigésimo número digital y lo compartan con sus amistades. También les invitamos a consultar la Agenda FAHHO.

Desde 1570, aproximadamente, las comunidades de la Mixteca Alta y Baja (pero, al parecer, no las de la Costa) comenzaron a usar las letras para escribir todo tipo de documentos en mixteco. A lo largo de dos siglos y medio los escribanos comunitarios produjeron miles —si no es que decenas de miles— de textos jurídico-administrativos, traducciones y cartas de correspondencia en su lengua.

La mayoría fue desechada, como suele ser el destino de la documentación administrativa en todo el mundo, sin embargo, una fracción de estos textos —alrededor de 400— quedó conservada en expedientes de archivos comunitarios, de los juzgados locales, de notarios de Oaxaca y del Archivo de la Audiencia Real (hoy Archivo General de la Nación). Al consumarse la independencia de México, esta tradición se interrumpió y la costumbre de escribir en mixteco se perdió.1

Aunque podemos identificar la publicación de la Doctrina christiana en lengva mixteca en 1567 y 1568 en las variedades del mixteco de Achiutla y Teposcolula, obra de fray Benito Hernández y su grupo de nobles conversos, como el inicio de esta tradición, muy pronto las letras y la ortografía desarrollada salieron del ámbito religioso y fueron usadas por los escribanos comunitarios para llevar la nueva administración comunitaria. Entre los documentos escritos en mixteco destacan los testamentos, pero también hay inventarios, actas de acuerdos, investigaciones, traducciones de mandamientos reales, libros de cuentas y varios tipos más.

Desde hace algunos años, la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, trabaja en la localización, digitalización y el acceso digital de toda la documentación en el sitio Satnu: Repositorio Filológico Mesoamericano, próximamente disponible en un nuevo URL. A la vez, desde hace un tiempo, Michael Swanton y el autor de estas líneas trabajamos con un grupo de hablantes de mixteco de distintas comunidades en el análisis y la traducción de ciertos textos que destacan entre los demás.2

Antes de la pandemia, este grupo —bajo el nombre de Ñayevui yonanducu tnuhu sanaha— publicó el análisis y traducción de una averiguación previa escrita en mixteco, en 1602, acerca del caso de un anciano de Tamazulapan encontrado muerto en un temazcal.3

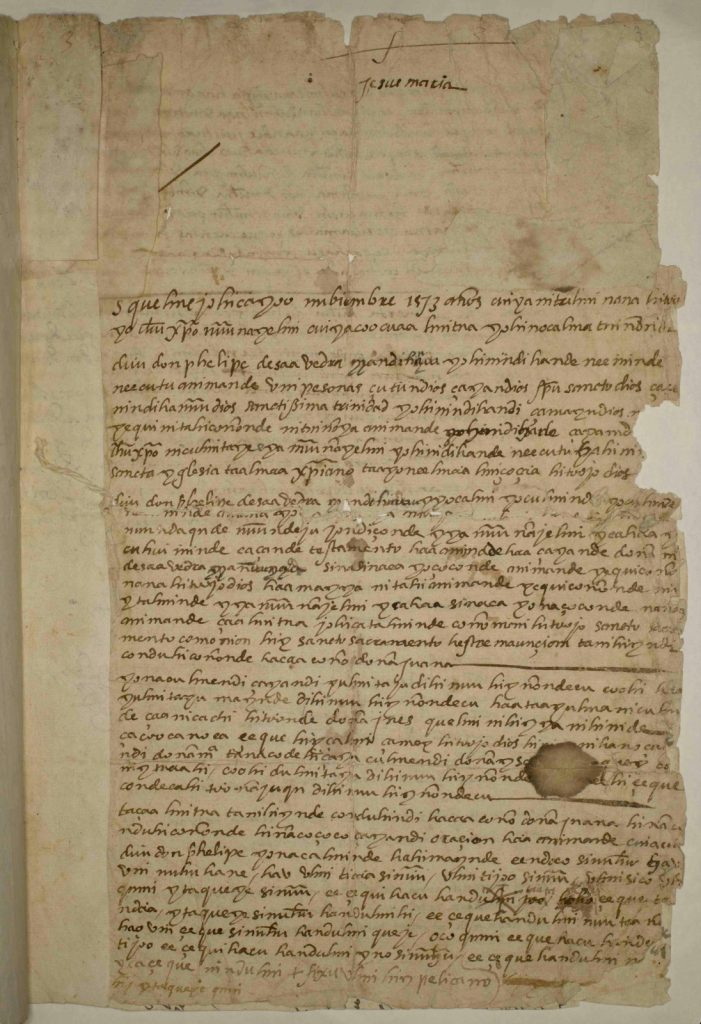

Entre los documentos más antiguos que sobreviven está el testamento que don Felipe de Saavedra dejó al morir en 1573. Está conservado en el Archivo Histórico del Poder Judicial de Oaxaca y es parte de los documentos virreinales en lenguas oaxaqueñas declarados Memoria del Mundo por UNESCO México en 2018. Por el lado de su abuela, don Felipe era el heredero del importante linaje gobernante de Tlaxiaco y Achiutla, y por el de su abuelo estaba emparentado con los gobernantes de Jaltepec. Don Felipe de Saavedra formaba parte de esa generación de señores y señoras mixtecos que vivió la dramática y profunda transformación en la vida mixteca que siguió a la invasión española. Así, a sus 29 años vio llegar a fray Benito Hernández, quien dio inicio a la presencia dominica en Tlaxiaco y, seis años más tarde, en 1558, en Achiutla. Esta fue una época de mucha violencia y destrucción cultural, pero también de grandes adaptaciones que permitieron a los mixtecos encontrar un nuevo camino en el contexto colonial. Entre la cantidad de novedades que llegaron estaban las letras, y así, al testar en 1573, don Felipe escribió su propio testamento en mixteco. Aparte de las fórmulas típicas de los testamentos de la época, don Felipe enumera algunos de los bienes muebles e inmuebles del señorío. El listado no está completo y solo menciona aquello sobre lo que pudiera existir alguna duda: terrenos obtenidos por trueque, algo de ganado y, muy interesante, una colección de joyas. Entre las piezas hay algunas de hechura tradicional, como un collar con tortuguitas —similar a los dos que están expuestos en la Sala de la Tumba 7 de Monte Albán— y otros que ya representan la nueva época, como las que tienen forma de un San Miguel y el escudo del emperador realizado en plata. También tenía libros, una caja de escribanía y unos anteojos; dejó todo a su hija.

La traducción de estos documentos es todo un desafío. No solamente porque la lengua mixteca y cada una de sus variedades han cambiado a lo largo de los últimos cuatro siglos y medio, sino también por las peculiaridades de la ortografía de la época y, aún más, por los grandes cambios en el léxico causado por la transformación en la sociedad mixteca. Para dar un solo ejemplo: los términos para la joyería de tipo prehispánico, que tanta fama les dio a los mixtecos antiguos tras el descubrimiento de la Tumba 7, se han perdido en su mayoría en el mixteco actual.

Traducir los textos de esos tiempos tan antiguos requiere de cierta preparación y conocimiento de los procesos históricos, tanto sociales, como lingüísticos, y un cierto grado de reconstrucción de la lengua antigua. Aunque, en realidad, esto no es tan distinto a lo que se requiere para leer un texto antiguo en español, como el Cantar de Mio Cid (sin la ortografía modernizada) o, mucho peor, del Beowulf en inglés antiguo.

Durante el taller de agosto de 2022 a junio de 2023 se transcribió, analizó y tradujo el testamento y en grupo se discutieron los distintos aspectos del texto. Algunos participantes de este taller dieron una ponencia sobre su trabajo en el noveno Congreso sobre Lenguas Otomangues y Vecinas el pasado abril. Posteriormente, se redactaron las partes contextuales: la lengua mixteca utilizada en el testamento, los antecedentes de don Felipe, datos de su vida y usos posteriores del testamento en ciertos conflictos por la tierra en la región de Tlaxiaco. Esperemos que pronto podamos dar a la imprenta esta segunda aportación del grupo Ñayevui yonanducu tnuhu sanaha, para abrir poco a poco esta herencia histórica y lingüística mixteca a los interesados en general y a los hablantes actuales del mixteco en particular.

1 Va más allá de este texto hablar de la causa de esta pérdida o de los actuales intentos de volver a escribir en mixteco, incluyendo la reciente publicación de la norma de escritura del mixteco (2022).

2 El grupo 2022-2023 estuvo integrado por (orden arbitrario) José Carlos Jiménez Hernández de San Antonio Nduayaco, Apoala; Ofelia Pineda Ortiz de El Jicaral, Coicoyán de las Flores; Juana Mendoza Ruiz de Alcozauca de Guerrero; Benito Sandoval Vásquez de San Esteban Atatlahuca; Alicia Guzmán Ortiz de San Miguel Progreso, Tlaxiaco; Cristian Omar Ortiz López de Guadalupe Buenavista, Yucuhiti, Tlaxiaco; Luz María Martínez Nicolás de Santiago Tetepec, Jamiltepec; Yaretzi Sagrario Marroquín Bautista de San Juan Mixtepec; Reynaldo López de la Paz de Santiago Jamiltepec; Antonia Cruz Salvador y Rosalba Pérez Bautista de Santa María Zacatepec; Elodia Ramírez Pérez de Santa María Peñoles (encargada de la logística de las reuniones); Hilarino Pérez López de Santiago Amoltepec y Marcela Rivera García, encargada del sitio Satnu.

3 Ñayevui yonanducu tnuhu sanaha [lit. ‘Personas que buscan las palabras antiguas’ en la extinta variedad de Teposcolula], “Una muerte en el temazcal: análisis y traducción de una averiguación de 1602 escrita en mixteco de Tamazaulapan”. En Filología mixteca. Estudios sobre textos virreinales (M. W. Swanton, coord.), pp. 127-186. UNAM, 2021.

Los días 23, 24 y 25 de agosto se llevó a cabo, de manera digital, el Coloquio Internacional “La Importancia de los Archivos Judiciales como Fuentes Históricas”. En seis mesas de diálogo, los ponentes presentaron un abanico de posibilidades de aquellos temas que pueden ser rastreados en este tipo de expedientes resguardados en repositorios que van desde los archivos de las Casas Jurídicas hasta los archivos comunales.

Los participantes, provenientes de Baja California, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Querétaro y Yucatán, así como de países sudamericanos como Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, presentaron información propia de los expedientes locales e internacionales, en algunos casos mostraban delitos que a veces eran cometidos en dos países distintos.

La directora de Adabi de México, la doctora Stella María González Cicero, hizo una introducción al tema, mientras que la presidenta de la asociación, la doctora María Isabel Grañén Porrúa, habló sobre los diversos archivos judiciales históricos apoyados por la asociación. La Dra. Grañén también mencionó que tanto Adabi como los investigadores eran los “abogados” y la memoria de los archivos, ya que aquellos los defienden del olvido y la incuria. Hizo énfasis sobre los documentos judiciales que se encuentran en lenguas nativas y que extienden la riqueza de la información hacia comunidades no occidentales, además de constituir una ventana de oportunidad para su estudio que debe ser abierta con más frecuencia.

El Coloquio inició con una mesa sobre el tratamiento propio de los archivos judiciales históricos y fue extendiendo sus temáticas hacia las mujeres, la solicitación, la propiedad, la situación de las cárceles, llegando al contrabando, los bandidos, la esclavitud y la represión.

Se hizo hincapié en los involucrados en los procesos judiciales, tanto en aquellos que cometieron el crimen, como en los jueces y magistrados, autoridades locales y nacionales, y en aquellos que resguardan una sección judicial en los archivos comunitarios, acervos que ciertamente se encuentran casi siempre en las sombras para los investigadores.

A lo largo de estas charlas se hicieron patentes las circunstancias en las que se cometieron los delitos, la acción de la justicia y el cumplimiento de los veredictos. Si bien la temática no es fácil de enfrentar, los investigadores de estos archivos tienen el deber de “poner el dedo en la llaga” para dar a conocer esta parte oscura de la humanidad y dar luz sobre las transformaciones que se han dado no únicamente en materia de jurisprudencia, sino también de derechos humanos.

Al mismo tiempo, se puso a disposición del público una serie de “cápsulas enigmáticas” llamada “Consideraciones sobre la novela detectivesca”, hecha por la doctora Cathy Fourez, especialista en el tema, como una forma de reflejar la esperanza de que los crímenes casi siempre se resuelven. Estos breves videos están organizados por temas para ser consultados más ágilmente, ya sea por separado o en serie: https://bitly.ws/TBCv

Estas cuestiones históricas representan una gran ventana que muestra la riqueza de los archivos judiciales y que ofrecen al espectador, gracias a las ponencias presentadas, las diversas facetas por las que pueden ser abordadas; de igual manera, ofrecen una fuente de inspiración para aquellos que deseen investigar en diferentes formatos, ya sea en un artículo científico o una tesis, o el guion de un documental o de una película de ficción. El Coloquio puede ser visto por los interesados en el tema en la siguiente dirección: https://bitly.ws/TBCz

El acto de sembrar revela —siempre— una profunda fe en el futuro. Implica tomar una semilla, algo que quizá nos hubiese brindado sustento inmediato, y lanzarla de vuelta al mundo con la esperanza valiente de que el tiempo y el trabajo nos la devolverán retacada de virtudes. Todo aquel que siembra y guarda semillas no solo confía en la promesa de un nuevo mañana, sino que sacrifica un poco de su presente para alimentar a otros.

Sembrar también demuestra, desde luego, una sensibilidad inmensa por el pasado. En todo momento, el campesino escucha las enseñanzas de quienes le precedieron: evoca a su padre y piensa en cada una de las indicaciones de sus abuelos. Por medio de los recuerdos, de la práctica de su cultura y de la relación con el territorio que habita, asume un lugar propio en una cadena interminable que lo conecta con las primeras personas que se empeñaron en transformar esta tierra.

Ese es precisamente el afán que motiva todo lo que hacemos en la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca. ¿Por qué invertir en arte, libros, árboles, música y deporte si los mayores frutos de nuestra labor tardarán décadas en ser evidentes? ¿Por qué mirar siempre hacia atrás? ¿Por qué escuchar con tanta atención los saberes de los abuelos? Porque creemos que Oaxaca y todos quienes aquí vivimos tenemos derecho al futuro y al pasado, al porvenir y a la memoria. No es de sorprender, entonces, que para su tercera exposición didáctica, el Museo Infantil de Oaxaca se convierta en un espacio para celebrar y difundir la agricultura tradicional oaxaqueña.

A través de los juegos, talleres y experiencias que siempre han caracterizado al MIO, las niñas y niños de Oaxaca podrán explorar los secretos de la milpa, preparar nixtamal, escuchar relatos increíbles, hacer sus propias tortillas, pintar con los tonos del campo y maravillarse por todos los colores, formas y usos de los maíces nativos oaxaqueños.

“Un pueblo llamado Milpa” es nuestra apuesta por un futuro más amable, justo y humano. Es una carta de amor a los campesinos y cocineras oaxaqueñas. También es, por supuesto, un regalo para las infancias de Oaxaca, a quienes invitamos a aprender y divertirse con nosotros todos los días, de martes a domingo, entre 11 y 18:30 horas. Consulta nuestra cartelera en redes sociales y entérate de todos los talleres y eventos especiales que acompañarán la exposición durante este año.

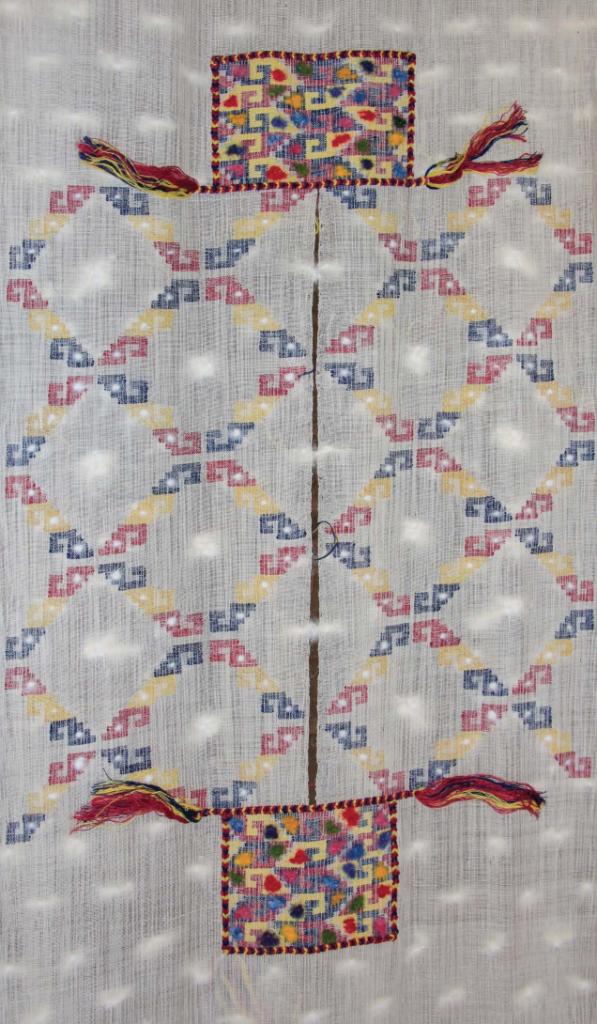

En cuatro números previos del Boletín FAHHO —anteriores a las ediciones especiales de aniversario— comencé a describir nuestro trabajo con Noé Pinzón Palafox, joven tejedor sumamente talentoso, quien nació y creció en la comunidad ikoots de San Mateo del Mar, en el distrito de Tehuantepec. Él y yo hemos recreado diversas técnicas textiles que se conocían antiguamente en Oaxaca y en otras regiones de México, pero se perdieron durante los siglos XIX y XX. El proyecto sigue en marcha con el apoyo generoso de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca. En el Boletín de septiembre de 2022 nos referimos a “Herir al sol”, una tilma de seda criolla con diseño de triángulos puntiagudos que buscan evocar a la antigua imagen del flechador del cielo. Esa pieza requirió diez meses de trabajo, que concluyeron en octubre de 2017.

De noviembre de 2017 a marzo de 2018, en tan solo cuatro meses, Noé tejió un delicado huipil con urdimbre y trama de hilo de algodón calibre 60/2. En la gradación convencional de las hilaturas industriales, el número 60 indica las veces que fue estirado el haz de fibra en la máquina, para adelgazar más y más la hebra, mientras que el número 2 especifica que se trata de un hilo de dos cabos, para darle mayor resistencia. Como tramas suplementarias empleamos seda criada e hilada a mano con malacate por la familia de Moisés Martínez Velasco en San Pedro Cajonos, comunidad zapoteca del distrito de Villa Alta. Las tramas de seda fueron teñidas con grana, añil y zacatlaxcalli (planta parásita de color amarillo). Utilizamos también pequeños toques de trama suplementaria emplumada, preparada por Román Gutiérrez Ruiz en Teotitlán del Valle, comunidad zapoteca del distrito de Tlacolula. Román tiñó primero el plumón de ganso con los mismos colorantes básicos usados en la seda, para después sujetarlo entre dos hilos de algodón torcidos al unísono, un proceso sumamente laborioso y agobiante porque los finos filamentos de la pluma vuelan por todos lados. Román ideó y afinó todo el proceso, con resultados espectaculares.

Con estos materiales a la mano, Noé y yo elegimos como estructura decorativa la variante de brocado donde las tramas suplementarias de color siguen la misma secuencia de entrelazamiento con la urdimbre que la trama blanca de base. Se trata de la misma técnica utilizada en los huipiles tradicionales de San Mateo del Mar, con hilo teñido antiguamente con caracol púrpura. Al comenzar el tejido en el telar de cintura, decidimos adornar los lienzos con grecas escalonadas, que nos remiten a Mitla y a la observación perspicaz que hizo el novelista inglés Aldous Huxley en su diario de viaje a México a principios de los años 1930:

Mitla es extrañamente distinta de los otros restos precolombinos de México y Guatemala. Los muros de los templos —si es que son templos— están cubiertos por dentro y por fuera por decoraciones de dibujos geométricos de un tipo tal como no se encuentra en ningún otro lugar de Centroamérica, que yo sepa. Lo más curioso de estos dibujos es esto: todos ellos están manifiestamente inspirados y basados en dibujos textiles. Las formas en un paño burdamente tejido poseen exactamente esos bordes escalonados, característicos de las decoraciones murales de Mitla. A menudo se han reproducido en piedra las técnicas de la construcción y el tallado en madera. Pero tejido petrificado… esto es, ciertamente, extremadamente raro.*

Con gran habilidad, Noé labró grecas escalonadas multicolores en ambos extremos de los tres lienzos que componen al huipil, de tal forma que al coser lado a lado las tres “piernas” de tela, su esmero dio como resultado una bella cenefa a lo largo de toda la orilla inferior de la prenda. Cada uno de los tres lienzos muestra cuatro orillos; es decir, que no hay un solo hilo cortado en las orillas de la urdimbre y la trama, lo cual requiere mucho esfuerzo y destreza en el manejo del telar.

En el lienzo central, Noé repitió las grecas escalonadas a la misma escala dentro de un rectángulo bajo el cuello, canon de diseño que vemos en las representaciones de los huipiles que vestían las mujeres de la élite precortesiana en Oaxaca y en el centro de México, como podemos constatar en numerosos códices, títulos primordiales y otros documentos del siglo XVI. Un ejemplo bien conocido son las prendas que luce la señora Malintzin en el Lienzo de Tlaxcala. Para enmarcar el rectángulo, que es “la madre del huipil” en el sentir de algunas tejedoras hoy día, decidimos retomar un rasgo que observé en los pocos ponchos rarámuris que se conservan del siglo XIX, todos ellos en museos norteamericanos: una línea de enlazado de trama que se convierte en enlazado de urdimbre, para regresar después a su vocación horizontal de inicio. Fue un reto técnico que Noé captó y ejecutó magistralmente una y otra vez, pues el rectángulo se repite sobre la espalda de la prenda. Además de enmarcar las grecas, el enlazado refuerza el punto más vulnerable de la prenda: los extremos del cuello (tejido en forma de ranura, separando la trama en dos partes), donde la presión de la cabeza al pasar por el hueco de la tela puede rasgarla.

A los lados del cuello, siguiendo el canon de diseño de los huipiles ilustrados en los códices, alineamos las grecas escalonadas en hileras sesgadas para crear una retícula. Como en la cenefa y el rectángulo, primero tracé las figuras geométricas en papel, para ajustar la escala y calcular las cuentas de los hilos de la urdimbre junto con Noé. En las secciones blancas de los tres lienzos, carentes de brocado, propuse tejer puntos de pluma blanca espaciados en tresbolillo. El resultado nos agradó. La Dra. María Isabel Grañén Porrúa vistió este huipil para recibir la distinción Memoria del Mundo, otorgada por la UNESCO a la Biblioteca Francisco de Burgoa el 8 de abril de 2018. Fue una grata satisfacción para Noé y para mí ver las pequeñas grecas rojas, azules y amarillas bajo una hermosa sonrisa en todas las fotografías que registraron un evento tan significativo para la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca

* Huxley, 1934, Beyond the Mexique Bay: 267-268; traducción de Alejandro de Ávila

Las personas que visitan los espacios de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca se apropian de ellos de maneras particulares: los patios de las bibliotecas se convierten en escenarios de obras de teatro, las exposiciones son salones de clases y las salas de lectura se vuelven, en ciertos momentos, espacios para bailar y a veces hasta cocinar.

Así, si abres el Google Maps y buscas el Centro Cultural San Pablo, encontrarás una imagen satelital del patio decorado con sombrillas de colores, adornos que estuvieron desde Semana Santa hasta los últimos meses del 2022. El nombre que los visitantes le han puesto a este espacio, según la aplicación, es “El patio de los paragüas”. Pero también podría ser “El patio de las siestas”, “del dinosaurio”, “del carrusel”, de la chirimía o de Cinema Petate. A partir de marzo de este año es “El patio de la celosía”.

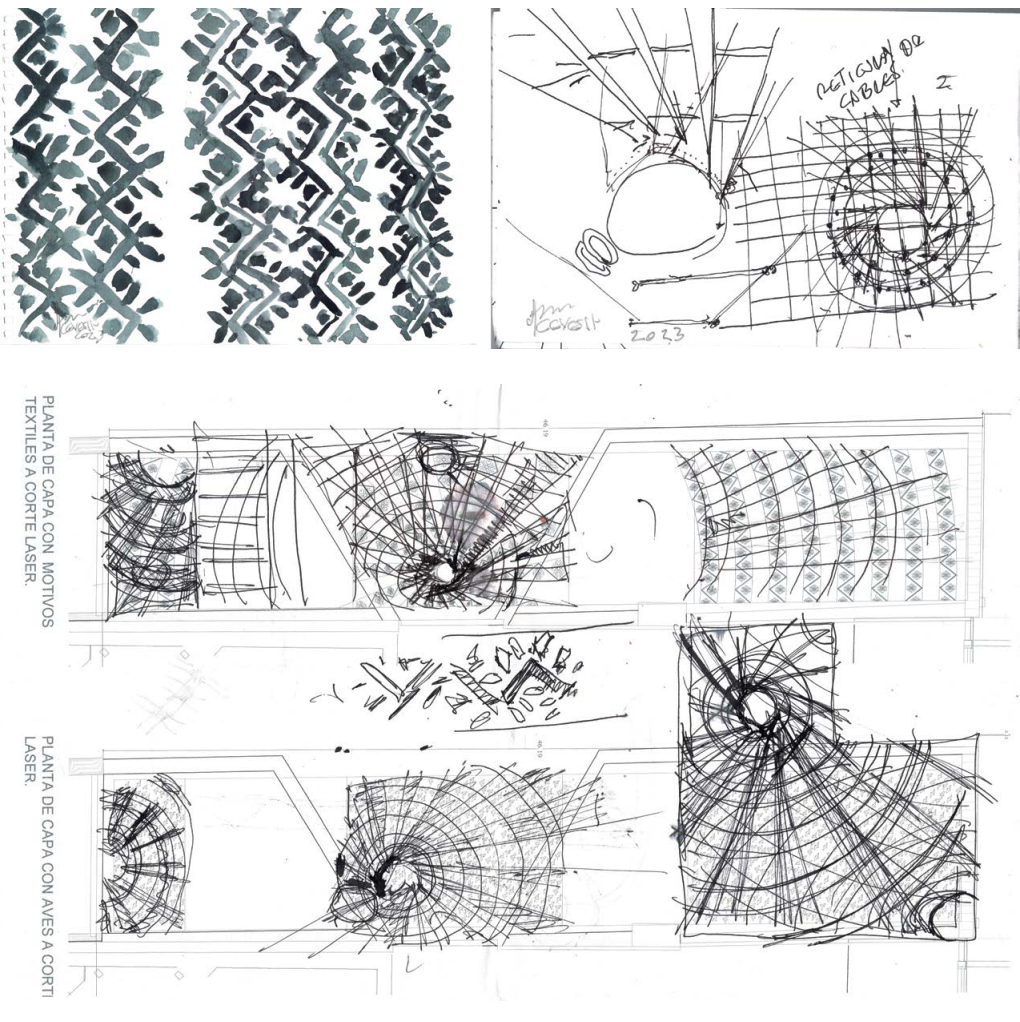

Esta obra azul y blanca de Fernando Aceves —que bien podría corresponder a un juego de cielo y nubes— surgió como una solicitud de la Dra. María Isabel Grañén Porrúa y, a partir de la de conceptualización del artista, contó con el trabajo y la paciencia de muchas personas más, tanto para la confección de los 2300 m de tela, como para la instalación a lo largo del atrio de San Pablo.

Como en todas las exposiciones de la Fundación, para la colocación de esta celosía se buscó respetar el monumento histórico, como bien apunta Aceves, y no invadir el espacio de los árboles que también son hogar de múltiples familias de aves este verano. Por otro lado, se logró romper con la imagen de la decoración habitual de las calles en esta época de fiesta.

¿Cuántas veces podemos ver una obra de arte antes de que sea la obra de arte? ¿Cuántas veces podemos leer el poema en sus versiones previas, o mirar un cuadro cuando apenas se le ha hecho unos imperceptibles trazos de grafito a la tela?

Te invitamos a que, si visitas el Centro Cultural San Pablo, no olvides asomarte a la microexposición que muestra justamente los detalles previos para la creación y elaboración de la celosía: encontrarás desde los borradores que el propio artista compartió con nosotros, los cuadernos donde plasma los chispazos de los diseños, el huipil en el que se inspiró, hasta una representación a escala de la instalación.

Te invitamos a ver la entrevista con Fernando Aceves en: https://www.youtube.com/watch?v=-Qh82hpR9xI

Al igual que todas las bibliotecas móviles de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, la Biblioteca Móvil de la región triqui se esmera en la promoción de la lectura y la escritura, y muestra a sus visitantes cómo, desde los libros, se pueden conocer otros lugares, personas y mundos. La biblioteca de esta región, en particular, opera también gracias a la solidaridad y apoyo económico de la Fundación Emilie Steiner.

Araceli López y Víctor Fuentes, promotores culturales originarios de Chicahuaxtla, nos cuentan que se consideran personas preocupadas por la educación de las familias de esta región y que están comprometidos con su labor. Comparten la alegría cada vez que dan lectura a un libro y hacen volar la imaginación de las niñas, niños y adultos.

Cuando doy talleres los niños y adultos se sorprenden porque no se imaginan que con lo poco que tienen (un libro) pueden hacer grandes cosas para divertirse e imaginar escenarios y nuevas experiencias.

Comenta Araceli, quien además es promotora de la cultura escrita, que este trabajo le ha permitido conocer más libros y autores, pues en su niñez nunca tuvo acceso a estas herramientas. Antes de formar parte de la Biblioteca Móvil, ella pensaba que solo existían Caperucita Roja y Los tres cerditos.

Nuestros amigos nos cuentan que, cada vez que llega la Biblioteca Móvil, los niños corren a traerlos y les dicen “¡Ya llegaron los maestros de libros!”, “¡Llegaron los libros!”, “¡Vamos a leer!”, y nunca quieren que se termine la hora de la lectura.

Cada vez que leemos en triqui los ojos de los niños brillan de emoción al escuchar su lengua. A los adultos les da mucha alegría que seamos bilingües, porque así podemos transmitirles el mensaje de los libros.

Los logros son lentos pero profundos. Araceli y Víctor han visto cómo las personas que decían que no les gustaba la lectura, ahora ya están interesadas y se han vuelto sus amigas y amigos lectores: “Podemos platicar de libros y sobre cómo relacionan cierta obra con su vida”, agregan los promotores.

Nos cuentan, por ejemplo, la anécdota de Maximiliano, conocido como El Coco, un joven de escasos recursos, estudiante de secundaria, que en los días de plaza busca trabajo con los verduleros.

Durante los primeros recorridos de la Biblioteca en esta ruta, Maximiliano no quería acercarse por pena o para evitar la burla que le hacían sus amistades; nosotros lo invitábamos, pero decía que los libros le aburrían; insistimos y le dijimos que no solo llevábamos libros, sino que hacíamos otras actividades, que incluso poníamos películas. Fue esto último lo que lo animó a acercarse. Finalmente, una vez que llegó al espacio de lectura y proyección sí que llamaron su atención los libros que teníamos exhibidos: tomó uno y se fue a un rincón a leer. Ahora, cada vez que tiene oportunidad, llega y realiza sus lecturas, aunque no le gusta estar con los demás, siempre elige los libros de contenido extenso y se va a un rincón a leer solo.

Lecturas y talleres en triqui

Del total de lecturas que hacen en la región, aproximadamente un 40 % la realizan en lengua triqui, ya que en la mayoría de las escuelas hay pocos hablantes de este idioma; así, de un promedio de diez lecturas en voz alta que se hacen al día, cuatro son en triqui.

Es en los talleres en donde sí se habla por completo en lengua nativa: una gran parte de los que no hablan triqui en su totalidad sí logran entender cuestiones básicas.

Sin embargo, hay grupos de niños que no hablan ni entienden esta lengua, ya que sus padres no son originarios de la comunidad. Para estos casos las lecturas y actividades se realizan en español. Por las tardes leen en triqui porque tienen más tiempo, y las niñas y niños que son bilingües ayudan a traducir a sus compañeros, además, en las tardes les visita público adulto que no entiende el español.

Al tejer la lengua entre los adultos y los más jóvenes pasan un momento muy significativo de encuentros con intercambios de sonidos, miradas, asombros y alegrías.

Riki’ij ngo si guruhuâ rè› min rè› ngo ne’ guechi’ij gunaj Isabel, don Alfredo ni Steiner, guenta rikij rè› ngo sina nihiaj da gihiaj sun ni gunaj gisij rian nej duguii amin nanj nï´ïnj. Agradezco a la Dra. Isabel Grañén, don Alfredo Harp y a los donantes Steiner por darme esta oportunidad de trabajar en este proyecto tan importante y poner mi granito de arena para que la lengua triqui prevalezca.

Araceli López

Uta guruaj re, guenda guinika rej ga´na ne guendu nanj rian yiñan, hiaj ni nej silij nga yana man yiñan ni ga´hue gamín niaj ruhua nej si nga ngo saj hue´ej. Ni uta guruaj rej din duna rej gi´hiaj sun nga ngo saj hue´ej nna ruaj yiñan. Muchas gracias por la oportunidad de aportar un proyecto tan noble a mi comunidad, hoy los lectores, sobre todo niños y jóvenes, han encontrado otra manera de entretenimiento sano. En lo personal, muchas gracias por permitirme ser parte de algo que viene a cambiar muchas vidas a través de la lectura y la escritura.

Víctor Fuentes

Cada vez que recibo una colección de estampillas postales para catalogar —especialmente si su tema es histórico—, pienso que me gusta más que la anterior, pero en realidad es imposible que no me gusten todas, porque recorrer las colecciones filatélicas es como transitar por la Historia misma.

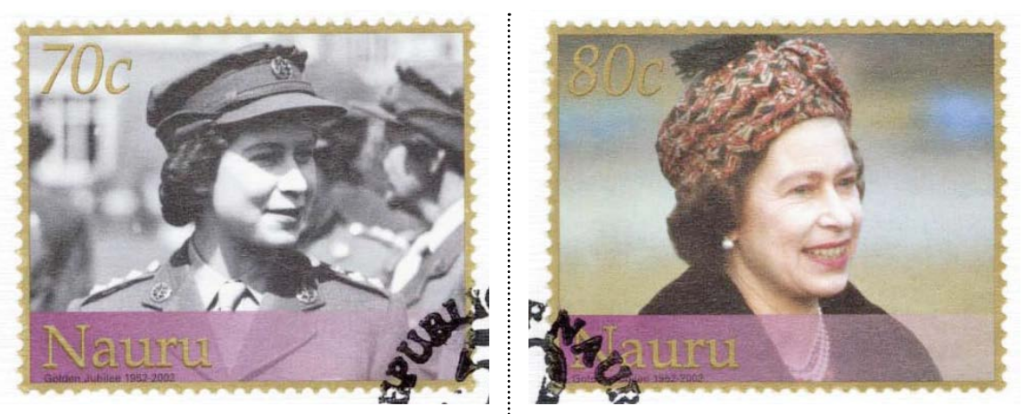

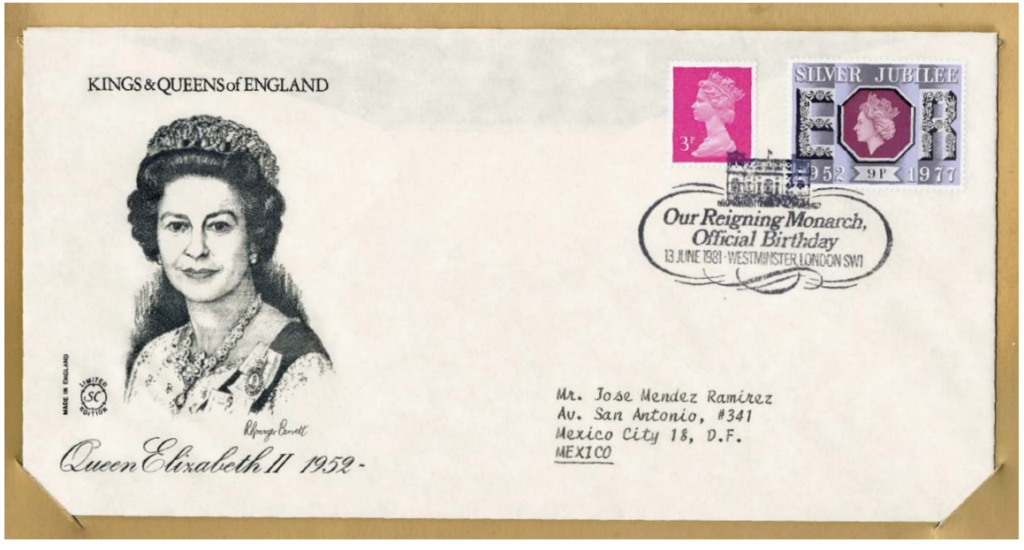

Poco antes del fallecimiento de la reina Isabel II, me dediqué a catalogar una colección cuya temática gira en torno a la monarca. Dicha colección contiene álbumes y estuches con sobres postales que resguardan timbres de diferentes años. En esta ocasión describiré el contenido de cada uno de ellos, así como el contexto en el que fueron emitidas las piezas filatélicas; de esta manera, el presente artículo busca ser un homenaje póstumo a una de las soberanas más longevas de las que se tiene registro.

El primer álbum cuenta con 56 sobres que emitió The Westminster Collector Society como colección oficial para festejar los 25 años de reinado de Isabel II en todos sus dominios; los sobres están ilustrados con relieves de los escudos de cada país perteneciente a la Commonwealth y la leyenda en impresión plateada y realzada que dice Jubileo de Plata de la Reina, junto con el Sello Real Elizabeth II, Regina 1977. La mayoría de los sobres tienen dos sellos alusivos a la ceremonia de coronación y motivos de los desfiles, el trono, el cetro, la corona y el orbe, la oblación de la espada y espuelas con todas sus joyas, ampolla y cuchara de unción, la carroza real, la Abadía de Westminster y los obispos, diferentes retratos de la reina y el príncipe Felipe en diversas ocasiones, visitas a sus dominios y retratos de los gobernantes de esas regiones, mientras que en el anverso del sobre se relata una historia referente al lugar, a la ceremonia de coronación y la forma de conmemorarla.

También clasifiqué 51 sobres de primer día de emisión de 2002 que conmemoran el Jubileo de Oro de la coronación de la monarca. Los sobres son de todos los países pertenecientes a la Mancomunidad y están decorados con hermosas pinturas de las flores características de cada uno de ellos, obra de dos grandes artistas: Kristin Rosenberg y Leonora Box, e incluyen sellos de la infancia de Isabel II y otros de la familia real. Cada dibujo se encuentra enmarcado con la Corona Real y la siguiente leyenda en letras doradas: 50TH ANNIVERSARY OF THE ACCESSION OF HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II y, al igual que en los sobres del álbum anterior, en el anverso viene una historia referente al dominio, la ceremonia de coronación y su forma de conmemorarla, además del nombre de la artista que decoró el sobre y el taller de impresión en Fleetwood® Cheyenne, Wyoming, EUA Unicover® Edition, ya que esta colección cuenta con un certificado de autenticidad.

La siguiente catalogación fue la que más disfruté por su temática: las genealogías de los reyes de Inglaterra. El título del álbum es Reyes y Reinas de Inglaterra de la Sociedad Postal Conmemorativa y comienza con Guillermo I de Normandía —mejor conocido por los motes de El Bastardo o El Conquistador— para terminar con la reina Isabel II, perteneciente a la dinastía Windsor, en sus inicios conocida como dinastía SaxoCoburgo Gotha, de origen alemán, pero que ante el inminente inicio de la I Guerra Mundial cambió su nombre por el del castillo de su residencia para evitar conflictos de asociación con los alemanes.

Cada sobre es una obra de arte que viene acompañado con el dibujo de los reyes, su nombre, fechas de reinado y una breve biografía de cada uno de ellos; dos estampillas, una con el retrato oficial de Isabel II y otra alusiva al personaje en cuestión; por ejemplo, el sobre de Guillermo, que con la Batalla de Hastings en 1066 pudo acceder al trono de manera legítima. Otro detalle interesante es el matasellos que también representa el hecho histórico.

Después de la casa de Normandía están los Plantagenet, los Lancaster, los York y los Tudor —quienes gobernaron a fines de la Edad Media y principios de la Moderna— con Enrique VIII como la figura más destacada, sus sucesoras María I la Sangrienta —nombrada así por las guerras religiosas que ocasionó su padre con su divorcio de Catalina de Aragón— y la controversial y grandiosa Isabel I, quien sentó las bases de Inglaterra como gran potencia.

Tras los Tudor gobernaron los Estuardo, comenzando con Jacobo I, hijo de otra gran reina, María Estuardo de Escocia; después las casas de Orange y los Hannover, de esta última destaca Jorge III, quien convirtió a Inglaterra en una gran potencia europea; además, bajo esta dinastía se llevó a cabo la conquista de Canadá, se reafirmó la supremacía en las Trece Colonias en Norteamérica, Gran Bretaña se convirtió en el gran vencedor de la Guerra de los Siete Años y de la batalla de Waterloo, aunque también enfrentó la Guerra de Independencia de las colonias americanas.

A los Hannover siguieron los Saxo-Coburgo Gotha con la reina Victoria, quien consolidó la hegemonía colonial inglesa coronándose como emperatriz de las Indias; su hijo Eduardo VII mantuvo todavía el apellido alemán, pero su sucesor, Jorge V, lo cambió a Windsor. Al morir, su heredero Eduardo VIII apenas gobernó un año y abdicó al trono en favor de su hermano Jorge VI, padre de Isabel II.

Por último, se encuentra el álbum Casas Reales de Europa, Edición Limitada de Portadas Filatélicas Conmemorativas Honrando a Diez Soberanos Europeos, publicado el 2 de junio de 1978 por el 25 Aniversario de la Coronación de la Reina Isabel II. Al término de la II Guerra Mundial quedaron diez de las veinte monarquías que existían en Europa en la época de la reina Victoria, y esos diez monarcas (que en realidad lo son de manera simbólica porque ya son “monarquías constitucionales”) representados en este álbum son: el rey Balduino de Bélgica, Margarita II de Dinamarca, Isabel II de Inglaterra, el príncipe Francisco José II de Liechtenstein, el Gran Duque Jean de Luxemburgo, el príncipe Raniero III de Mónaco, la reina Juliana de Holanda, el rey Olaf V de Noruega, Juan Carlos I de España y Carlos XVI Gustavo de Suecia quien, junto con Margarita II de Dinamarca, aún siguen en el poder.

Al igual que en el álbum de Reyes y Reinas de Inglaterra, los sobres contienen el sello con el retrato del gobernante más una muy buena biografía de cada uno de ellos y una foto al principio del texto.

Una vez más la filatelia nos lleva de la mano en un recorrido por la historia del mundo, sus hechos y personajes más sobresalientes. Así como yo, espero que hayan disfrutado de este viaje.

En abril pasado, el Museo Textil de Oaxaca comenzó un ciclo de charlas para acompañar la exposición con la que celebra sus primeros quince años de vida. La primera de estas estuvo a cargo de las bordadoras Magdalena y Susana Santiago Martínez, de El Tapanco, Sta. María Zacatepec, como quedó reseñado en el boletín digital del mes de junio. Desde entonces, hemos contado con la presencia de la tejedora Nayeli Toribio Díaz, de San Juan Cotzocón, de la maestra bordadora Teresa López Jiménez, de Juchitán, y de dos integrantes del colectivo Flores de la Llanura: las tejedoras Yecenia López de Jesús y Margarita García de Jesús, de Xochistlahuaca, Guerrero.

Estas charlas se ofrecieron durante la primera parte de la exposición que presentamos entre abril y julio, integrada por 53 piezas procedentes del área mesoamericana y del sur de nuestro continente, además de algunos ejemplares más del sureste asiático y del occidente de África. En el mes de agosto, el mto inauguró la segunda muestra que, en esta ocasión, quedó conformada por 41 tejidos y bordados de las regiones mencionadas, con excepción de las piezas africanas, pues para esta entrega se incluyó un ejemplo del este del continente: Etiopía.

El ciclo de charlas continuará durante esta segunda y última fase de la exposición, que estará abierta hasta el mes de noviembre. Las presentaciones que nos comparten las maestras tejedoras y bordadoras se han complementado con pláticas ofrecidas por personas con distintas formaciones, pero muy cercanas al estudio y a la conservación de huipiles. Así, el ciclo comenzó con la presentación de Octavio Murillo Álvarez de la Cadena, director de Acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Le sucedió nuestra compañera Adriana Sabino Vásquez, responsable de talleres del MTO, quien compartió las historias sobre el huipil de San Bartolo Yautepec, cuya tradición heredó de su madre, Eufrosina Vásquez López†.

Es importante recalcar que todas las presentaciones han tratado un punto en común: la constante transformación de los huipiles creados y usados por las mujeres de distintos pueblos. Este aspecto resaltó desde la primera charla, aquella impartida por las hermanas Susana y Magdalena Santiago, pues los ejemplares que mostraron de los huipiles que se elaboran en la actualidad no solo contrastaban con las propuestas que ellas han desarrollado en los últimos años, sino también con las que se incluyen en la exposición. La presentación de Octavio Murillo también lo hizo muy evidente al referirse a los huipiles de Oxchuc y Cancuc, en el estado de Chiapas. Los cambios no son únicamente estéticos, sino también técnicos, como lo podemos apreciar en la Sala Caracol del MTO al ver los huipiles de San Juan Atitán, Guatemala.

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer más sobre el programa de las charlas por venir. Por lo pronto, aquí les anunciamos el calendario de las tres presentaciones del mes de septiembre:

Violeta Gutiérrez, curadora adjunta y directora técnica del Museo Ixchel del Traje Indígena de Guatemala, se enlazará vía Zoom el martes 5 a las 18 h.

César Tránsito, doctorante en Estudios Mesoamericanos por la UNAM, nos hablará de la tradición de tejido en San Juan Cotzocón el martes 12 a las 18 h en la Capilla del Rosario del Centro Cultural San Pablo.

Alicia Molina (tejedora) y Silvia Vera (bordadora) nos platicarán de los huipiles de su comunidad, Yalálag, el miércoles 27 a las 18 h en el patio principal del MTO.

Silvia Martínez Díaz es una de las maestras artesanas más reconocidas del estado de Oaxaca: ella mantiene viva la tradición de la alfarería de barro. Es originaria de las montañas mixes de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, y continúa con esta bella tradición alfarera de convertir objetos de uso común en piezas artísticas.

Comenzó a trabajar el barro durante su niñez, bajo la tutela de su madre y la compañía de sus tres hermanas. Desde niñas jugaban con el barro y ayudaban a su mamá a recoger leña y a apilarla para construir un horno efímero en el que quemaban sus primeras ollitas.

Gracias a su empeño, a su enorme sensibilidad y talento, Silvia se ha convertido en una gran maestra de la alfarería. Todas sus piezas las levanta con la técnica de rollo, es decir, haciendo tiras de barro que pega, unas sobre otras, hasta alcanzar la altura y el volumen final de la pieza. Sus experimentadas manos embellecen cada centímetro de las piezas con ayuda de herramientas como olotes, trozos de piel y piedras.

Silvia ha recibido varios premios por el valor artístico de sus piezas, entre ellos destaca el Galardón Presidencial del Premio Nacional de Cerámica en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco (1996); tres años más tarde, obtuvo el primer lugar en el mismo certamen, y el pasado julio obtuvo el tercer lugar en el XIII Premio Benito Juárez, en la categoría de “Barro tradicional”.

Recientemente, tuvimos el honor de contar con su presencia en la expo-venta que se llevó a cabo en el Centro Cultural San Pablo del 21 al 23 de julio. Durante estos días, la maestra exhibió hermosos objetos tradicionales y piezas de ornato moldeadas con barro mixe.

Les invitamos a visitar Andares del Arte Popular en Avenida de la Independencia 1003, Centro, Oaxaca, y a sumarse a la causa de apoyar el trabajo de los artesanos, de lo hecho a mano y hecho en Oaxaca.

La exposición “Paliativo. Ahora que estás en perfecto streamline” es el resultado del reciente trabajo de la artista Jessica Wozny, quien parte de un repertorio de acciones como dibujar, modelar, tejer, pegar, ensamblar, esculpir, moldear, reunir, coleccionar, reciclar, etcétera, para mostrar prácticas que hacen referencia directa a terapias ocupacionales creadas para aumentar y mantener la calidad de vida dentro de la cotidianidad de un paciente.

En esta exposición se construye un mise en scène, una ‘puesta en escena’ táctil que se despliega en el espacio expositivo para invitar a quien observa a realizar su propio recorrido y así hacer una lectura y una reescritura del ahora desde la intuición y el empoderamiento.

Wozny desarrolla un cuerpo de obra que ha nombrado Apéndices del Ahora y que habla de aspectos de la realidad, tales como la identidad, el devenir, la mezcla, lo no-lineal. El trabajo de Wozny posee una poética personal detrás de estos vestigios, extensiones, residuos y agregados reunidos en la muestra, la cual se puede entender como su propio sistema de traducción: esta forma de traducir es similar a los procesos vitales de los órganos internos del cuerpo que tienen como función digerir, absorber, asimilar, expulsar algo.

Los invitamos a visitar y disfrutar esta nueva exposición disponible en la Biblioteca Henestrosa a partir del 9 de septiembre.

Como en la inauguración de una temporada, el inicio de los playoffs o de una serie clásica, los aficionados al beisbol ahora esperan con especial atención la fecha del lanzamiento de los uniformes que habrán de utilizar los equipos durante los juegos del siguiente calendario.

Respecto a Guerreros de Oaxaca y Diablos Rojos del México, la presentación de sus trajes ha cobrado gran relevancia en los últimos años gracias a los diseños que son producto de las colaboraciones de diferentes artistas, lo que convierte cada prenda en artículo de colección.

Los aficionados juegan a adivinar quiénes serán los próximos virtuosos que intervendrán las piezas, mientras que los equipos cuidan celosamente que no existan las más mínimas filtraciones. Amador Montes, Sabino Guisu, Jerónimo López Ramírez, Dr. Lakra, y el Taller de Jacobo & María Ángeles son los artistas que desde el 2021 han plasmado su personalidad y talento en las franelas de Guerreros y Diablos, convirtiendo las camisolas intervenidas en las más esperadas por la afición, junto con los modelos cotidianos que de por sí resultan más vistosos año con año.

Estampados con aves, tatuajes, cráneos, armas antiguas y alebrijes, los dos equipos han logrado imponer una moda, aunque, desde el punto de vista de Bryan Cervantes, diseñador en jefe de los Diablos Rojos, la intención más importante es llevar a todos los rincones del país una estrecha identidad mexicana, y nada mejor que la cultura oaxaqueña para lograr el objetivo. En el caso del equipo de la Ciudad de México, la primera aparición de elementos como el cacao y el barro negro fue en 2018, cuando escarlatas y bélicos realizaron una gira de pretemporada por Cuba.

Gracias a la buena aceptación de las prendas intervenidas por artistas, los equipos continuarán impulsando esta tendencia para crear una tradición, que, de acuerdo con Cervantes, permitirá que cada camisola o gorra con estas características llegue a ser un auténtico tesoro para quienes las posean.

En tiempos en los que el resurgimiento del beisbol es un tema de conversación constante, no queda duda de que el diseño de los uniformes es sumamente relevante; para los creadores, el límite a su imaginación es el cielo. Hará falta mucha paciencia para conocer las nuevas colecciones que nos seguirán maravillando.

Mi gusto por la letra comenzó hace 17 años; en aquel momento no sabía el impacto que iba a tener ni en dónde la iba utilizar. La escritura trae calma y tiene la increíble capacidad de crear símbolos que transmiten un mensaje y se adapta a cualquier tiempo, espacio y herramientas. Si bien la escritura en su conjunto es algo bello, el hablar de las palabras, o en específico de las letras, lo es aún más.

En mi trabajo intento jugar con la letra aplicándola a la idea o mensaje que intento transmitir, pues siempre he dicho que la letra podrá ser bella, pero el mensaje siempre será lo más importante.

Conforme los años pasan la letra se vuelve más cercana y entiendes hasta dónde puedes jugar con ella: el hecho de deconstruirla y construirla una y mil veces es divertido, pero también conlleva momentos de frustración, en fin, es parte de la práctica y del querer generar algo nuevo.

Hoy en día, con las herramientas que tenemos a la mano, principalmente las digitales, es fácil transmitir un mensaje sin la necesidad de la escritura: basta una simple imagen para comunicar una idea o comenzar un diálogo, sin embargo, me parece de gran importancia volver a plasmar nuestras ideas y continuar escribiendo nuestra historia a través de nuestras propias manos, independientemente del estilo, para tener presente el hecho de que somos seres manuales.

Para concluir me gustaría mencionar el hecho de que dentro de mi imaginario, mi forma de entender la realidad, la letra, las palabras y la escritura son parte de mi propósito en esta vida, ellas me han llevado a distintos momentos y personas, es por ello que estoy seguro de que el poder de la letra te hace viajar.

Hubo un tiempo en el que los espíritus invisibles animaban el mundo ante la vista estática de los humanos: Tiempo inmemorial y tiempo personal que se fundieron en revelaciones continuadas, de iniciación al mundo, de inocencia, de primeras veces. ¡Ah, pero qué crédulos han sido nuestros ojos que se entregan fácilmente o se pierden en el revestimiento de las formas con que algún demiurgo infatigable ha recreado el mundo desde entonces! Mientras tanto, la mano permanece ajena a la distracción de aquellos gemelos dominantes; ella, espíritu libre e inquieto de por sí, se anima por su cuenta: es tacto que siente, explora y modela, es activa pulsión que convoca a sumergirse en la realidad matérica de las formas aparentemente inabarcables, increíblemente diversas.

Una mano llama a otra mano, una mano que puede ser la otra mano, una mano que es un doble cuerpo, cuerpo potencial, la contracara de… Anima, moviliza, sopesa, da sentido, reconoce… “Una mano no aplaude sola”, del artista Sergio Gutiérrez, me parece una declaración de principios que abre el portal a una dimensión otra de ese mundo artístico que, desde hace varios años, él crea y nos comparte con una conciencia intelectual y de renovación notables. “Una mano no aplaude sola” también puede ser una exhortación lúdica para “salir de la caverna” a través de una inmersión inversa: sonora y táctil.

La exposición de Sergio Gutiérrez materializa una trayectoria de colaboración que, siguiendo esa declaración de principios que subyace en cada etapa y en cada pieza, inició en sus dibujos con grafito sobre papel, inspirado por su memoria visual en relación con la historia del arte (las artes y oficios, por ejemplo) así como con sus propios referentes de la mano, que se enriquecieron aún más a partir del diálogo colaborativo con Blanca González y, luego, con Eric Barrita e Israel Amador. De ahí, se abrieron cauces y se dejaron venir transformaciones que animaron todo el proceso creativo, motivados por el uso de otros soportes, pero también por los desafíos y las preguntas (¿qué sonido tienen estos movimientos?, por ejemplo) que el propio proceso iba generando. Había que estar atento al flujo con que la obra avanzaba y mostraba su metamorfosis: coreografías, actitudes, efectos sonoros, personajes que cobraban vida y, en ocasiones, desconcertaban, pero generalmente fascinaban e invitaban a ir más allá.

Para Sergio, por ejemplo, el proceso de composición sonora no solo es fruto de una enriquecedora retroalimentación con Eric e Israel, también es una forma de aventurarse en territorio desconocido. Así, se vio a sí mismo grabando sonidos de trazos con distintos lápices sobre superficies diversas, descubriendo en el propio trazado y en los patrones que se iban generando, una brújula particular que lo guiaba por un mapa conformado por escenas con sonido. Aunque el azar fue un participante activo —así lo demuestra la “Composición pentadactilofónica”— desde un principio todos tenían clara la organización y la división de tareas específicas y, por citar un aspecto fundamental, la base de sonidos (con el número 5 como referente) con la cual crearían las piezas para el “ensamble” en que había transmutado toda la obra. Como lo podemos imaginar y percibir en este espacio que la Biblioteca Andrés Henestrosa nos ofrece, ahora mismo habitado por ese espíritu creativo que los unió. Los aprendizajes han sido múltiples, y la experiencia muy concreta, muy real, en el otro o devenir sonido o trazo. Así sucedió, por ejemplo, con las atmósferas creadas por Israel que aportaron otra capa significativa a la composición primaria; o al escuchar y desconocer ciertos sonidos que por habituales ya no se perciben realmente, o la voz de uno, que puede resultar inusitada, como un ente con vida propia; o las percusiones alteradas y asombrosas que generaban los instrumentos virtuales que usó Eric; todo ello, al compartirse, ampliaba y dinamizaba el flujo creativo en que participaron todos los convocados por Sergio.

A menudo me pregunto, ¿cómo darles cuerpo a las palabras para animar las abstracciones o las imaginaciones del corazón o del espíritu? No son pocas las ocasiones en que mi mano me abre camino… Esta vez me detuve a observar larga y despaciosamente los dibujos del políptico: como un vestigio de luz que se niega a perecer, una mano pequeñita, casi invisible, anima cada metamorfosis y hechiza como tiempo atrás debieron hacerlo las primeras llamas del fuego prometeico… el tiempo se ralentizaba y ellas, incesantes, se transmutaban en lenguaje, en cifra, en cuerpo que es materia, que es imagen, que es sonido… Sentí que mis manos… las manos, no, no aplauden solas.

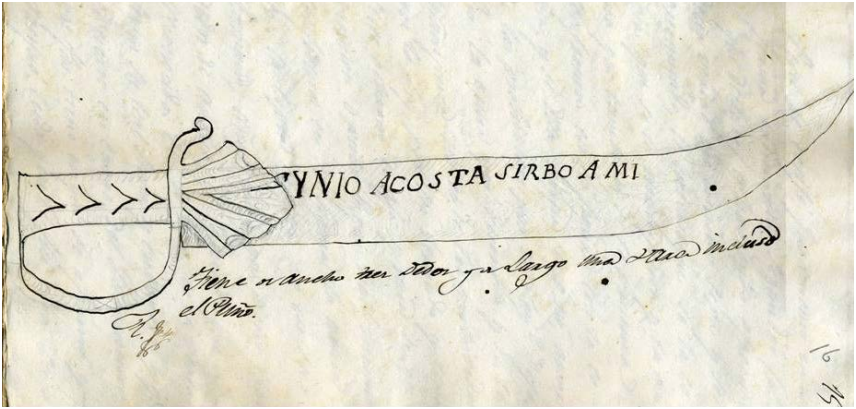

A principios de 2022 el licenciado Eduardo Romero Romero, presidente municipal de Pahuatlán, Puebla, solicitó el apoyo de Adabi para llevar a cabo el rescate del archivo municipal. Después de realizar el diagnóstico de dicho fondo y del archivo del Juzgado Menor y Correccional de Pahuatlán —que se encontraban juntos— se procedió a su organización y descripción; sin embargo, hasta ese momento no se sabía de qué documentos se trataba. El personal de Adabi Puebla llegó al municipio para realizar las labores de traslado, estabilización o limpieza de la documentación, identificación de los fondos, clasificación, ordenación, resguardo de primer y segundo nivel, selección de documentos notables y evidencia fotográfica, levantamiento de inventario, elaboración de etiquetas y colocación de cajas en estantería. Dichas actividades duraron aproximadamente dos meses con jornadas de tiempo completo. Luego de esta intervención, los archivos de origen municipal que abarcaban las fechas de 1888 a 1959 quedaron resguardados en 92 cajas AG-12; destaca el acta de construcción de la Escuela Elemental Leandro Valle, en 1913, el registro del médico japonés Sasuke Miyano, así como el libro de registros del hospital municipal Vicente Guerrero que corresponde a los años 1921 a 1927 y que asienta el ingreso de heridos o lesionados por golpes, armas blancas o de fuego.

Por otro lado, el archivo del Juzgado Menor y Correccional está conformado por 56 cajas que cubren un periodo que va de 1868 a 1959. Resaltan las series Criminal y Libros de gobierno que comunican las causas que se seguían en el juzgado y la impartición de justicia en ese lugar desde mediados del siglo XIX.

También se intervino el archivo de la Parroquia de Santiago Apóstol —perteneciente al Obispado de Tulancingo— a cargo del párroco Melitón Cruz. Además de los documentos sacramentales, se organizaron los disciplinares, entre los que destacan la Real Provisión de 1587 y un libro sobre las diligencias y autos de la posesión del río, pozos y remansos que se le dio a los indios y al Consejo del pueblo de Xicotepec, y que a su vez les fueron adjudicadas por la Real Audiencia de la Nueva España. También se encuentran las diligencias de 1757 de posesión de tierras de Pahuatlán y sus pueblos sujetos, mismas que han sido transcritas paleográficamente por Adabi para facilitar la difusión de su contenido a la comunidad.

Los documentos que resguardan estos archivos son fuentes primordiales para la historia local y regional de Puebla. Por lo que es necesario que tanto las autoridades locales como la comunidad se comprometan en apoyar la organización, cuidado y preservación de estos para garantizar la memoria histórica de su localidad. Para Adabi, esta labor es una aportación a la conservación del patrimonio del estado.

Para mayor información acerca del trabajo de Adabi en los archivos de Puebla consulta: https://fahho.mx/los-inventarios-de-archivos-municipales-y-parroquiales-de-puebla/

Lo sentimos, la página que buscas no existe.

¡Muchas Gracias!

En breve nos pondremos en contacto contigo.