Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Alentados por la doctora María Isabel Grañén Porrúa para buscar formas de aproximación integral a la enorme riqueza de los acervos que alberga la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca (FAHHO), catalogadores y especialistas en informática crearon la plataforma digital Baúl FAHHO, que pone al alcance del público los registros de una importante cantidad de obras ubicadas en cada una de las unidades de información de la Fundación.

Pensado en los usuarios que visitan las unidades de información a través de plataformas digitales de consulta, el Baúl FAHHO (www.baul.fahho.mx), que comenzó a gestarse desde hace tiempo, se desarrolló durante el confinamiento por el COVID-19. Para ello fue necesario crear un comité que dictaminó utilizar tecnologías basadas en el uso de la nube para implementar los sistemas que a nivel institucional se iban a utilizar para la automatización de bibliotecas y unidades de información.

Previamente se hizo un análisis de las entradas en el buscador con las que contaba la FAHHO: un catálogo y un repositorio en línea utilizado únicamente por el grupo conformado por la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, el Museo de la Filatelia y la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa.

Posteriormente, durante los primeros meses del confinamiento, se realizaron migraciones y conversiones de datos de sistemas arcaicos —como SIABUC y Winisis— al formato marc21 para trasladarlos y visualizarlos en el nuevo sistema. Se implementó la versión 20.05 de Koha, un sistema de código abierto diseñado y creado por bibliotecarios de todo el mundo, lo que permitió la apertura del Catálogo de Referencias Bibliográficas de la FAHHO (catalogo.fahho.mx) donde se encuentran los registros de una importante cantidad de obras impresas ubicadas en las filiales de esta fundación.

La aparición de la actual pandemia por el SARS-COV-2 en diciembre de 2019 hizo evidente la urgencia de tener los catálogos y acervos accesibles en línea. Para el doctor Sebastián van Doesburg, “el cierre de las bibliotecas y museos significó un golpe para la Fundación, cuya labor no es otra que la de compartir sus acervos y los de otras personas e instituciones con el público de Oaxaca, en forma de bibliotecas, archivos, exposiciones, eventos y conciertos, sea para la población local o para los visitantes”.

Con el Baúl FAHHO, la Fundación se presenta en línea por primera vez, con un portal integrado de manera conjunta y articulada, que explica qué es lo que hace, cómo y dónde, además de dar acceso a los distintos acervos, explica van Doesburg. “Dentro de ello estamos contemplando también la memoria institucional. A más de veinte años de haberse establecido la Fundación, estamos en un buen momento para mirar atrás y contemplar el amplio panorama de acciones y proyectos y todos los productos que de ahí surgen, como libros, revistas, exposiciones, grabaciones, fotografías, informes y memorias. Parte de este pasado está incorporado, pero aún le falta mucho”.

Actualmente, el Baúl FAHHO cuenta con 44314 títulos catalogados y 5345 objetos digitales en línea. En los meses y años por venir, los equipos de la Fundación seguirán añadiendo y corrigiendo acervos para asegurar que cada vez más información sea localizada de manera digital en www.baul.fahho.mx.

La presentación de la plataforma estuvo a cargo de la Doctora María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de la FAHHO; el Doctor Sebastian van Doesburg, director de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova; Yu Ban Mena, programador del repositorio digital; y Verónica Loera y Chávez, directora adjunta de Adabi de México.

Información adicional:

La creación de espacios culturales ha respondido a la necesidad humana de reunión alrededor del fuego de la imaginación; de compartir saberes y socializar, de aprender y crear conocimiento. Hoy en día, tener acceso para consultar de manera digital cualquier acervo debería ser un derecho garantizado para todos, y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca da un paso hacia adelante con la plataforma Baúl FAHHO.

Con este número digital cerramos el año reiterando la importancia que ha tenido el trabajo en equipo e interdisciplinario que se lleva a cabo en cada una de las sedes y filiales de la FAHHO para la activación y enriquecimiento de esta plataforma. Se requirió mucho tiempo, conocimiento, disposición y paciencia, pero, sobre todo, la colaboración de cada uno de los especialistas en las distintas áreas de los museos, bibliotecas y archivos que resguarda y atiende esta fundación. Por ello, compartimos con ustedes los siguientes artículos que dan cuenta de las experiencias respecto a los procesos de catalogación, digitalización y organización, entre otros, que han vivido las y los colaboradores de la Fundación.

Yu Ban Mena, encargado de sistemas digitales de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, hace un mapeo general de las diferentes páginas que componen el Baúl, este metabuscador, o “buscador de buscadores”, reflexiona sobre el trabajo en el tiempo y explica, lo que significa este baúl para los acervos que resguarda la FAHHO. Parte del equipo del Museo Textil de Oaxaca, Eva Herrera, Nicholas Johnson, Salvador Maldonado y Hector Meneses cuentan su travesía con la catalogación de las colecciones textiles de las que son custodios, pero cuya principal finalidad es su difusión y estudio para los investigadores e interesados.

Marisela Díaz, de la Henestrosa, comenta sobre los fondos reservados de la biblioteca y de la nueva tarea que fue su catalogación. Del Museo de la Filatelia, Mónica de Ocampo, Clara Vázquez e Iván López hablan de las colecciones y la catalogación: qué timbre se volvió su favorito y qué parte de todo el proceso ha sido el más difícil, porque, como dicen, “la filatelia tiene su propio lenguaje”. A continuación, Eduardo Martínez, de Adabi, describe su particular visión sobre el trabajo emprendido y que resultó de suma importancia ya que, por la naturaleza de la Asociación y los especialistas con los que trabaja, todos se vieron enriquecidos con estas labores.

Martha Trabulse, del Archivo Libanés de México, rescata la necesidad de crear un archivo que sirva como sustento a los herederos de los primeros libaneses en México, ya sea para recordar la patria o para mirar el gran camino que se ha labrado para sus descendientes.

Como en cada número, compartimos una nota sobre los Diablos Rojos del México: en esta ocasión recuerdan un partido muy especial. Desde Andares del Arte Popular se muestran las artesanías elaboradas con carrizo que, tan particular como es este recurso, de igual manera se tejen. La Coordinación de Medio Ambiente nos entrega una nota muy interesante y que les invitamos a compartir con sus amigos: “Sequía en México y en el estado de Oaxaca”.

Finalmente, contamos con una pieza del mes, en esta ocasión mostramos una joya posincunable resguardada en la Biblioteca Burgoa. Sin duda fue un año complejo, con altibajos, pero siempre con la oportunidad de crecer, aprender y ser mejores. Con este Boletín Digital cerramos el año deseando siempre el diálogo, la conversación, el compartir nuestros recursos y utilizarlos de manera responsable, siempre.

¡Gracias por leernos!

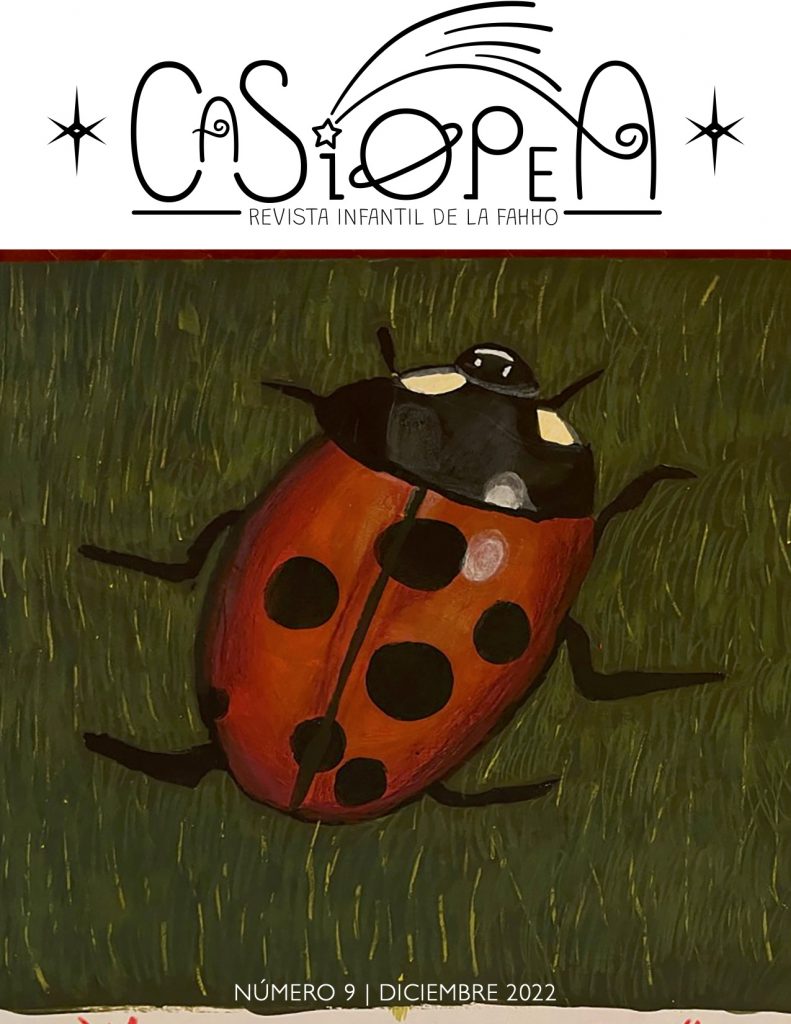

Es innegable la importancia que los sistemas de información tienen en la actualidad. En 2008, recién inaugurado el Museo Textil de Oaxaca, y con el reto de desarrollar e implementar un sistema de gestión del acervo, debíamos abrir cada caja y buscar cajón por cajón para hallar las piezas que se incluirían en las exposiciones.

En los primeros meses se elaboró una hoja de cálculo con múltiples columnas que agrupaban la información recolectada de cada textil. Fue hasta 2009 que comenzamos a dar los primeros pasos en la gestión, de forma aún más sistemática, de las colecciones del recién formado acervo. Era difícil, en aquel entonces, encontrar un software que permitiera catalogar la gran cantidad de información que requeríamos; las pocas opciones estaban enfocadas principalmente en acervos bibliográficos. Ante esta necesidad, dos programadores contratados por el MTO, y con la asesoría del Área de Restauración, comenzaron a diseñar y construir un sistema que permitiera gestionar esa información; luego de meses de trabajo nació el Sistema de Inventario Textil, SMIT.

El SMIT trabajaba de forma local, fue instalado en un equipo de cómputo que funcionaba como servidor, su interfaz mostraba múltiples secciones con los campos para describir a cada objeto. El proceso de captura era largo, poco intuitivo y, en ciertas ocasiones, lento por el tráfico de la red del mto. En la medida de sus posibilidades, el sistema ayudó a tener una gestión relativamente significativa del acervo durante los primeros años de la institución, pero por la poca flexibilidad de adaptarse a las nuevas necesidades, y ante la falta de un funcionamiento vía web, el sistema quedó en desuso.

Durante los años siguientes las hojas de cálculo volvieron a ser la herramienta que ayudó a llevar un control del acervo. Sin embargo, cada vez eran más los campos requeridos para catalogar un acervo que crecía año con año, lo que nos obligó a replantearnos la necesidad de contar con un sistema de información robusto y flexible.

En 2015, el MTO contactó a una empresa que ofrecía un Sistema de Manejo de Contenidos. A pesar de que este fue originalmente desarrollado para gestionar contenidos de bibliotecas y archivos, ofrecieron adecuar su programación a nuestras necesidades. Después de una migración de las hojas de cálculo, la interfaz era poco amigable en cuanto a la consulta de objetos y daba prioridad a una vista de campos de metadatos basados en los campos MARC (estándar internacional desarrollado para bibliotecas).

Al retomar las plantillas bibliográficas indicadas por un sistema de clasificación como MARC, siempre hubo dificultades para modificar campos sencillos, por ejemplo, cambiar “Título de publicación” y reformularlo como “Tipo de objeto”. También había otros problemas con el sistema mismo, como la falta de acercamiento progresivo en la visualización de imágenes, es decir, no existía la posibilidad de hacer zoom para ver detalles como diseños específicos o incluso apreciar los hilos del tejido. La empresa hizo su mejor esfuerzo para acomodarse a estas necesidades, pero ya que el trabajo se realizó a distancia (muchas de las solicitudes tomaron meses para resolverse, lo que atrasaba constantemente el trabajo) y era clara la necesidad de realizar cambios significativos a su programación elemental: empezó a ser obvio que nuestros requerimientos habían rebasaron o eran demasiado ajenos a las posibilidades de su sistema. En 2017 concluimos la colaboración con esa empresa.

Fue entonces que aprendimos varias lecciones cruciales para contar, realmente, con un sistema de gestión para un museo con un acervo de objetos culturales. La primera: necesitábamos un sistema de clasificación desarrollado para museos y objetos culturales. Segunda: dada la naturaleza dinámica de metadatos en cuanto a objetos culturales, necesitábamos un sistema flexible y maleable de forma local, no alojado ni administrado por terceros y a distancia. Tercera: necesitábamos un sistema de código abierto para lograr esa flexibilidad. Cuarta: más allá de la catalogación, tenía que ser un sistema que realmente tomara en cuenta los protocolos y actividades de un museo (ingresos al acervo, exposiciones, conservación, restauración, etc.) para posibilitar una administración efectiva de la colección. En realidad, necesitábamos un sistema para gestionar y conservar la memoria institucional de todo el museo desde su fundación en 2008.

Después de mucha investigación y consulta con otras instituciones, optamos por el sistema de Collective Access, empleando el estándar inicialmente desarrollado por instituciones en el Reino Unido conocido como Spectrum. Aprendimos diferentes lenguajes de código —cómo programar— y en 2019 adquirimos un servidor local para finalmente migrar las hojas de cálculo. Desde entonces ha sido una aventura constante de crecimiento, adecuaciones, errores (de los cuales aprendemos mucho) y, lo más importante, nos ha dado la oportunidad de soñar y desarrollar nuevas posibilidades para integrar el sistema en las actividades institucionales. Si bien iniciamos con la catalogación del acervo textil y el acervo fotográfico, de pronto ya estábamos integrando y conectando los acervos con exposiciones,

conferencias, talleres, expo-ventas, consultas al acervo por artistas, viajes a campo e, incluso, con este mismo boletín.

Desde el inicio de la pandemia, Adabi se sumó a este esfuerzo para organizar, catalogar y digitalizar el acervo fotográfico del MTO, conformado por miles de imágenes y representando una documentación contextual de suma importancia para el acervo textil. Gracias a estos trabajos, los dos acervos se integraron de forma digital para la consulta interna y externa. Nuestro sueño va más allá de cumplir con las necesidades laborales e institucionales: lo ideal es que las piezas y su información lleguen a todos aquellos amantes e investigadores de las artes textiles. Es nuestro deber compartir la información sin mezquindades ni egos y dar crédito a aquellas voces de coleccionistas, investigadores, artistas y personas cuya labor e investigación ha enriquecido el vasto acervo con el que cuenta el MTO.

El trabajo apenas comienza, y es en verdad una labor colaborativa entre todas las personas que conformamos el equipo del Museo, quienes aportamos conocimientos, experiencias, necesidades y habilidades. Es un privilegio contar con el apoyo para realizar este proyecto que suma cuantiosamente al mundo textil.

La primera etapa de la consulta digital del acervo textil y del acervo fotográfico, se puede revisar en el siguiente enlace: acervos.museotextildeoaxaca.org

Toda biblioteca, toda colección sin un buen catálogo no es

sino un almacén inútil, un hacinamiento de riquezas que no

pueden ser utilizadas y, por lo tanto, carecen de valor.

Du Mersan

La Biblioteca Andrés Henestrosa cuenta con cinco fondos reservados dentro de las seis colecciones que alberga, dichos fondos están a disposición de estudiantes e investigadores. En el año 2020, acicateados por el impasse provocado por la pandemia, nos sumamos al proyecto Catálogo Bibliográfico en Línea de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca en el que se reúnen los registros de una importante cantidad de obras impresas ubicadas en cada una de las bibliotecas de la Fundación.

El equipo de la Biblioteca Henestrosa inició un proceso de capacitación, coordinado por la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, que incluyó talleres de organización de la información, sobre catalogación, MARC21 y el uso del sistema de información Koha. Poco a poco fuimos adentrándonos a este mundo tan complejo de la catalogación, en el que descubrimos nuevas formas de tratar la información, nuevos lenguajes, códigos de catalogación y reglas para su interpretación.

Adquirido el conocimiento, el reto era integrar los datos en el sistema. Un gran avance fue el contar con un inventario de datos básicos, pero teníamos que hacer que los registros estuvieran conformados por un conjunto de datos dispuestos en campos y subcampos para una correcta descripción e identificación. Homologar y normalizar el uso de formatos bibliográficos fue una tarea difícil, pero no imposible, y en un ejercicio de prueba y error —y después de varios intentos— se logró el objetivo y se migraron los cinco fondos reservados de la Biblioteca, poco más de 5 300 volúmenes.

Esta experiencia ha sido enriquecedora, y de la mano de la BIJC seguimos aprendiendo y sumando al catálogo bibliográfico. En este 2022 nos integramos al Catálogo Colectivo de Bibliotecas Patrimoniales de México —iniciativa de la Biblioteca Nacional de México y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM— que tiene por objetivo reunir los registros bibliográficos de libros de los siglos XVI al XIX que se resguardan en diferentes bibliotecas del país. Estos catálogos los puedes consultar en las siguientes ligas: catalogo.fahho.mx

bibpatrimoniales.iib.unam.mx

Pensar en la catalogación de timbres postales no es tarea fácil, y es que la filatelia tiene su propio lenguaje. Como resultado del proceso de clasificación de estampillas postales del Proyecto Actualización de Inventarios del Museo de la Filatelia de Oaxaca, realizado de noviembre de 2020 a 2021, se clasificaron 25570 estampillas postales de la serie Estados Unidos. Sin embargo, dado el gran número de piezas que se recibe por donación, la clasificación se mantiene en un proceso de constante actualización para la integración de piezas en sobres glassine, asignación del número Scott, número de piezas totales por sobre, así como valores otorgados por el catálogo especializado.

Este trabajo de catalogación de colecciones ha otorgado una gran experiencia a nuestros catalogadores. Clara Vásquez, por ejemplo, quien durante cuatro años registró las emisiones postales de México, ampliando la búsqueda de información relacionada con cada motivo postal y adentrándose en la historia y la riqueza cultural de nuestro país para asignar palabras clave y de esta forma recuperar la información desde el motor de búsqueda del portal.

Recientemente inició con la catalogación de “Personajes en la Filatelia”, colección de Alfonso Noriega Cantú. Por su parte, Iván López se ha familiarizado con la terminología del Rey de los deportes, el beisbol. Es pertinente mencionar que en una colección temática la búsqueda de las piezas postales en los catálogos puede prolongarse, ya que se conforma por otros tipos de piezas, y hasta se carece de información referida, por lo tanto, solo se mantiene una organización cronológica.

Para este número del Boletín Digital FAHHO, nuestros compañeros que han trabajado con el proceso de catalogación de los timbres postales, seleccionaron libremente una pieza postal de las colecciones a su cargo y comparten con nuestros lectores su preferida. Cabe destacar que estas piezas forman parte de las colecciones que se encuentran en la plataforma Baúl:

Durante la catalogación que realicé de la colección “México 1856-2021”, observé una gran variedad de timbres postales, desde las primeras emisiones hasta las actuales. Estas estampillas han ido mejorando conforme al tiempo.

Del periodo revolucionario llamó mucho mi atención la serie de timbres conocidos como “Numerales”, los cuales se caracterizaron por llevar impreso al centro el valor facial representado por un número. En 1875 salieron las primeras emisiones impresas en hojas amarillas, se adherían al reverso, sin perforación y sin marca de agua. Para 1879, las impresiones eran hechas en hojas de papelería común y no en el que se utilizaba para la impresión. Algunos timbres llevaban fragmentos de marca de agua y no tenían perforación; en 1882-1883 utilizaron un papel muy delgado, traslúcido y quebradizo, sin marca de agua y con perforación. De 1886 a 1895 tuvieron una mejora continua en el tipo de papel utilizado, los números aparecieron al centro, más definidos y dentro de un óvalo ornamentado, perforados, con marca de agua y monograma impreso.

En especial me agradó mucho el timbre postal emitido en 1915, con valor facial de 10 ¢, color azul, dentado 14, grabado, con marca de agua y monograma impreso de Venustiano Carranza representado con letra cursiva.

Clara Vásquez

Actualmente catalogo la colección “Beisbol” con la alegría de disfrutar y conocer esas emociones que los espectadores enmarcan en su memoria, los triunfos por parte de sus equipos preferidos, el movimiento que la pelota realiza dentro y fuera del diamante, el campeonato otorgado por el esfuerzo en el campo y el reconocimiento de las habilidades que demuestran los jugadores en el jardín. Lo más emocionante de esta colección son los objetos que ocupan los jugadores, dando el nombramiento a la pelota y guante, convirtiéndolos en uno de los principales instrumentos de todos los tiempos en el deporte desde su creación. Pero el reconocimiento del deporte también se resguarda en el mundo de la filatelia y en esta maravillosa colección, como en la estampilla emitida el 27 de abril de 2000 en República Dominicana, con perforación de 13 1/2 x 13 1/4, impresión litográfica y valor facial de dos pesos dominicanos; con tonos de colores preferidos con un gran diseño de una pelota dirigiéndose a un guante para poder ser resguardada tras el impacto, un sinónimo de reconocimiento para la difusión del deporte más practicado en el mundo. El motivo de esta emisión es «XII Juegos Deportivos Nacionales, La Roma 2000» y está impreso cerca de su pequeño dentado. El número asociado a su clasificación en el catálogo Scott es el 1352.

Iván López

Actualmente, el acervo del Mufi consta de 481067 piezas que integran 59 colecciones filatélicas por país, están clasificadas e inventariadas: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Portugal, Polonia, Rumania, Rusia, Suiza, Suecia, Yugoslavia, Vaticano, Bután, China, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Corea, Líbano, Congo, Egipto, Australia, Nueva Zelanda, México, todos miembros de la Unión Postal Universal, upu, que en nuestros días está conformada por 192 naciones. Además de los conjuntos filatélicos, el Mufi cuenta con una singular colección numismática compuesta por más de 19 000 piezas, principalmente monedas nacionales; de hecho, la nuestra es considerada como una de las colecciones privadas documentales de la memoria monetaria más importantes en México.

Gracias a ella se pueden conocer distintas etapas de la historia numismática: desde las primeras monedas acuñadas, hasta las de circulación actual, por lo que sabemos que será de gran interés y apoyo para distintos usuarios. Entre las distintas acciones que se estarán realizando se encuentra la conservación (correcto almacenamiento y manejo de piezas), investigación (conocimiento histórico y material de cada pieza) y difusión (poner a disposición la información histórica y documental de la colección) del material.

El mundo virtual está teniendo grandes avances y cambios que utilizamos como herramientas de mejora y que aplicamos en la vida diaria con el fin de comunicarnos, hacer negocios, transmitir conocimiento, empatizar con sentimientos y formas de pensar. Todo depende de cómo gestionamos dichas herramientas y el conocimiento que tengamos sobre ellas para materializar una idea en algo visual o real para los demás. Al referirme a herramientas tecnológicas estoy hablando de sistemas, plataformas, programas o aplicaciones a las que tenemos acceso en cualquier medio digital, ya sea computadora, teléfono inteligente, pantalla, automóvil, etc., y que manipulamos según nuestras necesidades.

En cuanto a la difusión, la visión de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México es muy clara: se busca mejorar las condiciones de acceso para la consulta pública y la profesionalización de quienes salvaguardan estos acervos. Los acervos, catálogos y guías de Adabi deben ser compartidos por medio de plataformas web, lo que otorga a los usuarios la facilidad de consultar, en cualquier momento, la información almacenada en las bases de datos que la asociación difunde.1

También nos vemos en la necesidad de mejorar cada día nuestro conocimiento y administración de dichas plataformas para enfocarnos en la gestión y difusión del contenido digital. El Portal de Acceso a Bibliotecas y Otros Acervos de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, llamado Baúl, es un trabajo colaborativo donde las filiales integran contenido digital que resguarda cada una de forma independiente. La participación de Adabi versa en compartir los fondos que contiene la Biblioteca Lorenzo Cossío y Cosío que se encuentra dentro de sus instalaciones. Se han seguido las políticas de catalogación que la fahho ha establecido para homogenizar esta práctica y de aquí parte la difusión en la plataforma Catálogo de Referencias Bibliográficas en Línea.

Como inicio en este camino, en 2020 Adabi fue invitado a colaborar en la formación del personal del Archivo General del Estado de Oaxaca, de manera virtual a causa de la pandemia. Como parte de la colaboración de este proyecto, en el área de Tecnologías de la Información de Adabi se desarrolló e impartió el curso de Digitalización de Patrimonio Documental para dar a conocer técnicas y métodos que se adquirieron a partir de la experiencia, como es el caso del proyecto de digitalización del Archivo de Notarías en Oaxaca y también la aportación de cursos teóricos, como el de Digitalización de Patrimonio Documental por la organización Asmoz, de España. Considerando la necesidad de formación en este tema y su actualidad, se permitió la asistencia de personal de las filiales de la FAHHO. Asimismo, se invitó al personal de otras áreas de Adabi y de instituciones externas a impartir charlas específicas desde el área de su especialidad. Esta convergencia dio como resultado una lluvia de ideas, de requerimientos y necesidades a considerar y de nuevos caminos por recorrer en conjunto.

Al mismo tiempo del curso de digitalización, en la FAHHO se estaban definiendo y seleccionando diversas plataformas web donde se pudieran alojar los repositorios digitales y de catalogación con fines de difusión. Asimismo, se creaba el Comité de Asuntos Digitales con el objetivo de resolver y emitir propuestas a las necesidades tecnológicas internas, con soluciones viables y ejecutables. La integración y participación de Adabi en el comité constituyó un reforzamiento para la elección de estas plataformas debido a que, en algunos casos, tanto en las filiales como en nuestra asociación se utilizaban plataformas para la gestión de bibliotecas, como Koha, y para la FAHHO las colecciones digitales como DSpace.

Hay que hacer notar que gracias a este comité se conjuntan los esfuerzos de la FAHHO y se unifica el uso de plataformas entre estas y las filiales, lo que se define de acuerdo a la necesidad, por ejemplo: para catalogación y bibliotecas, para colecciones digitales, para la difusión de colecciones y exposiciones y, por último, una multiplataforma web llamada “Kiosko” en la que también se migra e integra el sitio web de Adabi.

Esto ayudó a consolidar un equipo de técnicos especialistas independientes y a prescindir de proveedores externos, a quienes se les pagaba por implementar servicios como la instalación y configuración de sistemas. Con respecto a este punto, Adabi pone en marcha la actualización de algunos servicios existentes y la integración de los nuevos en sus servidores en Internet y, colaborando con la FAHHO, participa en la preparación de los primeros cursos de digitalización, aparte de los dedicados al uso de las plataformas como capacitación continua.

Por otra parte, el respaldo del comité ha ayudado a definir directrices y propuestas de actualizaciones de las tecnologías de la información para todas las filiales, ya que no se hacen de manera arbitraria e independiente, sino que el personal con su experiencia unifica y propone soluciones alineadas a un objetivo claro. Contar con una plataforma que permita acceder a bibliotecas y acervos ha significado de una respuesta a la necesidad de almacenar, catalogar y consultar sus propios acervos; cuando estos se catalogan o digitalizan, se convierten en contenido digital y se almacenan dentro de un sistema; después, la consulta se logra de muchas maneras, teniendo diferentes caminos por los que el investigador o usuario puede llegar. Con el tiempo, esto se va simplificando gracias a que los sistemas se vuelven más complejos en su estructura y más fáciles de gestionar para el usuario.

Para concluir, cabe mencionar que en la actualidad existen múltiples plataformas en las que se puede catalogar y alojar contenido digital para su difusión; cada una ofrece diferentes soluciones dependiendo los requerimientos de cada usuario y de los acervos resguardados. Es importante recalcar que actualmente existe la necesidad de complementar cualquier tipo de acervo con su contenido digital para consulta y para que siga trascendiendo a otras generaciones como una memoria de tiempo, algo que gracias a las herramientas tecnológicas es posible lograr por medio de métodos de preservación.

1 Como es el caso del Banco de datos de fondos bibliográficos antiguos que se encuentra disponible en el sitio oficial de Adabi: adabi.org.mx

La gran motivación para formar esta asociación fue la de conservar una memoria de nuestros antepasados, de aquellos que vinieron y fincaron las bases de lo que ahora son las vidas de los descendientes; de aquellos hombres y mujeres que se vieron en la necesidad de abandonar su cuna libanesa debido a la opresión otomana y que decidieron establecerse y buscar un buen futuro en México; de quienes nos escogieron una nueva patria en la cual expandir aquella que los vio nacer. Se formó entonces una asociación que preserva —ordenada y cronológicamente— su recuerdo para hacerlo llegar a nuestros descendientes, a las generaciones por venir, y que así conozcan sus raíces y sepan lo que sufrieron para que ellos puedan dormir tranquilos.

Hacemos un permanente y emotivo exhorto a libaneses y descendientes de libaneses para que entre todos sigamos formando un verdadero archivo y ofrecerlo a las familias libanesas, investigadores, estudiosos y a la sociedad mexicana en general; buscamos un registro en el que se pueda apreciar que México y sus hijos no se equivocaron al abrir sus brazos y las puertas para que esta tierra fuese nuestra cuna, dando cobijo a una migración positiva, honesta y aportadora que ha sabido pagar tanta generosidad, con gente muy valiosa en todas las ramas de la vida cultural, comercial, industrial y profesional del país.

El Archivo Libanés de México A. C. labora salvaguardando y difundiendo hechos que ahora son recuerdos, pero que no deben quedar en el olvido, sino estar latentes en el presente y permanecer para el futuro. Contamos con más de 3000 fotografías; 2000 documentos oficiales y mil horas de música libanesa (resguardamos discos que datan de 1904); 150 documentales y películas libanesas; publicaciones de la colonia libanesa (como Al Kustas, Al Jawater, Baitna y Líbano en México), así como las bibliotecas del Sr. Jorge Trabulse, cofundador y primer presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial, la del Arq. Leonardo Shafik Kaim, biógrafo y traductor al español de las obras selectas de

Gibrán Kahlil Gibrán, y la del Sr. Antonio Trabulse Kaim, quien fuera el principal promotor de la cultura libanesa en México, colecciones que ofrecen un mapa literario de Líbano muy difícil de conjuntar.

Pero nada de esto tendrá un valor real si no contáramos con el apoyo de toda la comunidad mexicana de ascendencia libanesa que hace crecer el testimonio histórico y cultural tan importante en el desarrollo social, intelectual, deportivo y profesional de México.

Este es un proyecto en permanente crecimiento: buscar, clasificar y mostrar material ilustrativo sobre un grupo que se integró cabalmente al mestizaje mexicano. Y ahora es mucho más sencillo consultar algunos de nuestros materiales, pues están al alcance gracias al apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú, la cual nos ha brindado un espacio en su plataforma digital, un tesoro indescriptible.

UN BAÚL Y UN PERIÓDICO EN ÁRABE

Durante el tiempo en el que ha funcionado el Archivo Libanés de México hemos tenido muchísimos aprendizajes y hemos pasado por diferentes procesos que nos han impulsado a enriquecer nuestro acervo. Siempre es un gusto recibir nuevos materiales, para nosotros representan unos tesoros.

La posibilidad de contar con un espacio en el Baúl FAHHO, la plataforma digital de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, se nos muestra como la más reciente oportunidad de crecer y poner nuestros materiales a disposición de las personas que quieren conocer sobre la emigración libanesa. Nos sentimos muy agradecidos, pues esta es una forma de llegar a más personas y difundir nuestra historia.

Desde el inicio de este camino tuvimos la fortuna de contar con la guía de Alejandra Méndez Zapata, la coordinadora de acervos de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, y quien ha trabajado mano a mano con nosotros, enseñando, explicando y apoyándonos en todo para llevar a cabo la alimentación de DSpace —en el caso del Archivo Libanés— y con la revista Al Jawater, un símbolo de la emigración libanesa.

El proceso inició con la digitalización de cada número que atesoramos. Luego, decidimos profundizar y conocer cada detalle de la revista —el editor, la fecha de elaboración y de publicación— para realizar, posteriormente, la catalogación en el sistema. Se trata de una publicación de más de 100 años de antigüedad, con un contenido invaluable y cuyo material se encuentra, hoy en día, en un estado muy delicado; sin embargo, los ejemplares ya están encuadernados y resguardados con todos los cuidados para su conservación. Al encontrarse en este Baúl con acceso abierto para su fácil consulta, podrán disfrutarse sin ninguna restricción.

Aún hay mucho camino por delante, mucho que aprender y una gran cantidad de ejemplares por digitalizar, catalogar y poner a disposición de todos aquellos que quieran aprender de nuestra comunidad libanesa, afortunadamente, también hay muchísimo entusiasmo y todas las energías para lograrlo.

Agradecemos infinitamente a todos aquellos que nos han brindado una mano, por esta oportunidad y por todas las atenciones que se nos han dado en este camino. Creemos firmemente que trabajar por preservar la historia de nuestro origen hará que el recuerdo paterno alimente nuestros corazones y la memoria materna los haga latir con dulzura.

Dijo don Pedro El Mago Septién: “Imponer un récord ya está escrito en el destino de la persona o personas involucradas, es únicamente cuestión de tiempo para firmarlo y prevalecer para siempre”. Y la afición de los Diablos Rojos ha tenido la fortuna de atestiguar cientos de hazañas con el paso de los años, aunque la más reciente se debe guardar en un sitio muy especial, ya que únicamente se ha registrado en dos ocasiones: en la temporada de debut y en la que apenas concluyó, es decir, la historia se repitió 82 años después.

El factor sorpresa es también un ingrediente que convierte un récord en algo único: el 21 de mayo de 1940, los Diablos Rojos no atravesaban uno de los mejores momentos en su campaña de presentación y, peor aún, en esa fecha estarían frente a su máximo rival, los Azules de Veracruz, con sus grandes estrellas, encabezadas por el cubano Martín Dihigo, quien sería el pícher abridor.

Don Ernesto Carmona, mánager de Los Rojos, nombró a Theolic Smith como su pícher de confianza, e ideó una estratagema para incomodar al maestro Dihigo: colocar una alineación plagada de bateadores zurdos, ocho para ser exactos. En lo que resultó un juego espectacular, el México se impuso 3-1, y lo más importante, comenzó una racha de 15 victorias que pusieron al equipo en la pelea por el campeonato, estableciendo una nueva marca para la franquicia naciente. Nadie hubiera imaginado que pasarían decenas de generaciones para repetir la historia.

Fueron los Diablos del 2022 los encargados de igualar ese récord, en condiciones muy parecidas a las del equipo pionero. Tras un inicio dudoso, durante el cual el club llegó a ocupar el último lugar, de pronto todo comenzó a funcionar, las piezas se acomodaron como una gran máquina de jugar beisbol y ganar se convirtió en algo cotidiano, hasta el grado de que entre el 2 y el 30 de agosto el equipo escarlata no conoció la derrota. Algo muy importante para tomar en cuenta es que, de los 15 triunfos consecutivos, 12 fueron con la ofensiva, anotando por lo menos diez carreras, y la racha se dividió en dos partes: las primeras seis victorias correspondieron a la conclusión de la temporada regular y las nueve restantes en postemporada, donde ganaron por barrida a Veracruz y a Puebla, además del primer desafío de la final de la Zona Sur ante Yucatán. Vale la pena decir que esos nueve éxitos seguidos en playoffs también igualaron la marca histórica de la novena roja.

Cual trama de ópera, Los Rojos del 2022 empataron el récord cuando todo parecía perdido: dos carreras en la décima entrada alargaron el juego hasta el episodio 11, cuando Jesús El Chuyito Fabela se vistió de héroe para dejar en el campo a las fieras, al inicio de una serie de alarido.

Como en 1940, los Diablos Rojos no alcanzaron el campeonato, sin embargo, para quienes siguieron día a día las dos grandes rachas, resultó fascinante ver a su equipo tantos juegos sin que se moviera la columna reservada para las derrotas.

Oaxaca tiene una gran diversidad de productos artesanales, y cada producto es único por la materia prima con que se elabora. El carrizo, por ejemplo, ha sido un material que durante muchos años se ha empleado en distintas comunidades; se trata de una caña silvestre que ha sido utilizada tradicionalmente para techar casas y como cerco. Para elaborar productos utilitarios, el carrizo se corta por tiras iguales, después estas tiras se entrelazan y moldean.

En San Juan Guelavía, Oaxaca, se encuentra David Palafox López, quien se dedica a la producción de artículos de carrizo; él y su familia son la cuarta generación que mantiene viva esta tradición. Anteriormente, los productos tradicionales que elaboraban eran los pizcadores, cestos de gran tamaño que son ocupados para cosechar el maíz, y las canastas de asas que son empleadas para transportar productos y para ocasiones especiales como bodas y en Todos Santos, cuando se suele llevar a los familiares mole, chocolate, pan y tamales.

Hoy en día, David y su familia han decidido diseñar nuevos productos, pero no han dejado a un lado lo que cotidianamente se ocupa en cualquier casa oaxaqueña. Aunque han explorado un nuevo mundo de diseños, no han permitido que este trabajo tradicional desaparezca. Actualmente se dedican a la producción de lámparas, platos base, charolas, entre otros.

La de David es una de las pocas familias que sigue trabajando el carrizo; han visto cómo muchas más abandonan esta labor porque las nuevas generaciones ya no quieren realizar el trabajo, o porque muchos maestros los han dejado debido a la situación actual por el covid-19. Al fomentar esta labor David y su familia buscan que sus hijos sean la quinta generación que se dedique a este noble trabajo, y que sean los próximos guardianes de la tradición incluso en su comunidad.

Te invitamos a este andar para que conozcas el trabajo de David y de su familia en Andares del Arte Popular, Independencia 1003, Oaxaca, Centro.

La sequía es uno de los problemas que más daños está provocando en la población, principalmente en el norte del país, donde históricamente se presenta este fenómeno meteorológico.

México es un país vulnerable a las sequías, gran parte de su territorio (52 %) está catalogado como “árido” o “semiárido”, es decir: catorce de los treintaidós estados presentan zonas con esas características. Estas áreas son territorios más susceptibles al fenómeno de las sequías porque son sitios con baja precipitación pluvial a lo largo del año, provocando que las sequías se presenten de manera más recurrente y que haya mayor presión sobre el agua cuando ocurren (Esperanza, 2014).

Este fenómeno natural se manifiesta como una deficiencia de humedad, anormal y persistente, que tiene un impacto adverso en la vegetación, los animales y las personas, ya que las sequías son inevitables, impredecibles, sin trayectoria establecida, sin inicio ni término bien definidos y potencialmente catastróficas (imta, 2022).

Para la Comisión Nacional del Agua (conagua, 2018) la sequía es “la insuficiencia de volumen usual en las fuentes de abastecimiento, que es debido a una menor cantidad de lluvia para el llenado de las fuentes, derivado de un retraso en la ocurrencia de la lluvia, o a una combinación de ambas causas naturales”. Tiene la característica de ser impredecible en el tiempo en el que inicia, en su duración, en la intensidad o severidad y en la extensión territorial sobre la que ocurre.

Comprendiendo que no hay actividad humana que no requiera de agua, las afectaciones por sequía pueden impactar fuertemente en aspectos socioeconómicos como la pérdida de cosechas y de animales, en el sector agropecuario; pérdida de vegetación por estrés propiciando incendios forestales, disminución de agua para el abastecimiento de la población, afectaciones a la salud de personas y animales, entre otras.

Si bien este es un fenómeno natural, con las actividades antropogénicas que han propiciado la aceleración del cambio climático, los periodos de sequía son cada vez más frecuentes e intensos. En el país, y en el estado de Oaxaca particularmente, las condiciones de sequía son recurrentes, aunque irregulares, y están regidas por fluctuaciones de patrones climáticos. Hoy en día, en la ciudad de Oaxaca se percibe un incremento de temperatura en el ambiente, lo que ocasiona que las personas sientan más calor y, en cierta medida, irritación por andar en la calle o salir al sol a desarrollar cualquier actividad.

Para evaluar la sequía se han determinado rangos de intensidad de acuerdo con los estándares internacionales, siendo estos:

a) Anormalmente seco (D0). Se trata de una condición de sequedad, pero no llega a ser un tipo de sequía. Al principio, debido a la sequedad a corto plazo hay un retraso de la siembra de cultivos anuales, un limitado crecimiento de los cultivos o pastos y riesgo de incendios por arriba del promedio. Al concluir hay déficit persistente de agua y pastoso cultivos no recuperados completamente.

b) Sequía moderada (D1). Se presentan algunos daños a los cultivos y pastos, alto riesgo de incendios, niveles bajos en arroyos, embalses y pozos y escasez de agua. Se requiere moderar su uso de manera voluntaria.

c) Sequía severa (D2). Existe en el momento en que se dan probables pérdidas en cultivos o pastos, muy alto riesgo de incendios, la escasez de agua es común. Se recomienda que se impongan restricciones de uso del agua.

d) Sequía extrema (D3). Se dan mayores pérdidas en cultivos o pastos, peligro extremo de incendios, la escasez de agua o las restricciones de su uso se generalizan.

e) Sequía excepcional (D4). Se presentan pérdidas excepcionales y generalizadas de los cultivos o pastos, riesgo de incendio excepcional, escasez de agua en los embalses, arroyos y pozos y se crean situaciones de emergencia debido a la ausencia de agua.

Derivado del Programa Nacional Contra la Sequía (pronacose), implementado desde el año 2013, se busca atender de manera integral este fenómeno, propiciando la suma de esfuerzos entre autoridades de los tres órdenes de gobierno con la sociedad civil para la toma de decisiones. Para enfrentar este fenómeno se cuenta con los programas y medidas preventivas y de mitigación de la sequía para cada uno de los Consejos de Cuenca, y para la ejecución de planes de preparación y respuesta, cuya aplicación tiene por objetivo establecer líneas de acción ante situaciones severas de escasez de agua y minimizar su impacto sobre la calidad de vida de la población, el régimen de caudal ecológico y las actividades económicas.

Una de las herramientas con que se cuenta para comprender y preparase ante este fenómeno es el Monitor de Sequía de México. En él —y mediante la conagua— se informa de manera quincenal sobre la situación de la sequía en el país, indicando por rango de intensidad la situación de los estados y municipios, sirviendo como herramienta de planeación y ejecución de acciones para atender estas contingencias.

De acuerdo con el Monitor, durante el periodo del 15 al 30 de septiembre de 2022, en el estado de Oaxaca se presentó sin afectaciones un 69.9 % del territorio, 19 % en intensidad D0 (95 municipios), 9.7 % en D1 (61 municipios) y 1.4 % en condición D2 (15 municipios), estos últimos, principalmente, en la región de la Costa e Istmo de Tehuantepec. Lo anterior es una alerta para atender tres aspectos: las estrategias indicadas en el pronacose, los lineamientos que establecen los criterios y mecanismos para emitir acuerdos de carácter general en situaciones de emergencia por la ocurrencia de sequía, y las medidas preventivas y de mitigación, que podrán implementar los usuarios de las aguas nacionales para lograr un uso eficiente de esta durante la temporada de sequía.

Con la información que se tiene y las herramientas que permiten generar estrategias de planeación y atención ante estos fenómenos adversos, surge la necesidad, como sociedad, de comprenderlos mejor y de poner atención a las estrategias que deben implementarse ante esta contingencia. Si bien ya existe el plan, este es poco conocido por la ciudadanía, entendiendo que ante estas situaciones extremas la racionalización del agua será una de las medidas indispensables para poder atender esta problemática una vez suscitada.

Pero esto también abre un tema de discusión que nos ayuda a comprender que las actividades y acciones en nuestro quehacer diario contribuyen a la prevención o empeoramiento de este fenómeno. También pone en perspectiva que la implementación de acciones locales —como la reforestación, el combate de incendios forestales, la ejecución de obras de retención de suelo y agua— contribuyen a enfrentar este tipo de eventos meteorológicos, sin dejar de lado el fortalecimiento de la cultura ambiental desde los hogares, las escuelas y mejora de nuestros hábitos diarios en el manejo de residuos, sobre todo, el uso del agua.

Surge entonces una necesidad de comprender el ambiente que nos rodea, generar una cultura de prevención y contar con estrategias desde los hogares para enfrentar estos fenómenos, pues, finalmente, las consecuencias que se están viviendo, como el cambio climático, inundaciones y sequías extremas, son en parte producto del inadecuado manejo del ambiente que nos rodea y los efectos de inadecuados hábitos de consumo de los bienes y servicios ecosistémicos que nos provee la naturaleza.

* Comisión de Cuenca de los Ríos Atoyac y Salado, A. C.

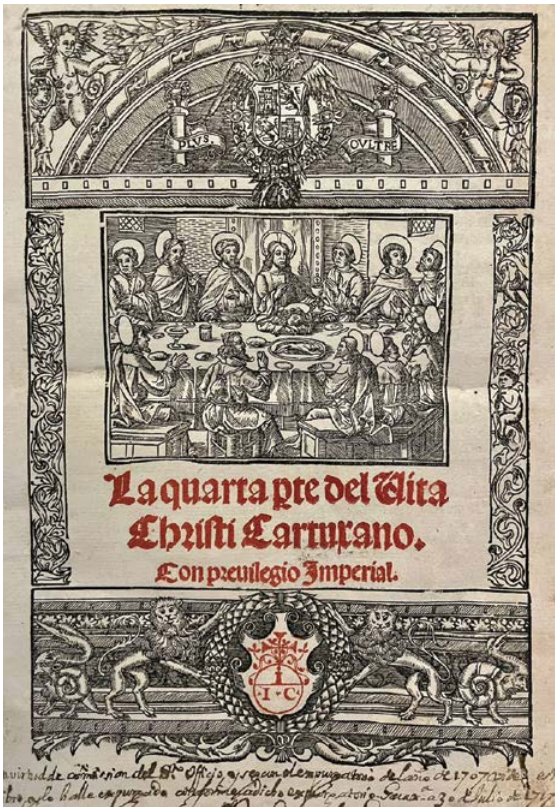

Dentro del patrimonio bibliográfico que custodia la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa figuran cuatro importantes tomos del periodo posincunable titulado Vita Christi o ‘Vida de Cristo’. De los cuatro libros en que está dividida la obra, los primeros tres fueron publicados en Alcalá de Henares durante 1502 y 1503. Estos ejemplares fueron impresos por industria y arte de Estanislao Polono, como se cita en el colofón de cada impresión. El cuarto tomo pertenece a una edición distinta, impresa en Sevilla en 1543 por la imprenta de Juan Cromberger durante el reinado de Carlos v. Polono fue un impresor llevado hasta Sevilla junto con otros más, entre ellos su socio Meinardo Ungut, por orden de los reyes católicos, Isabel i de Castilla y Fernando ii de Aragón. Al viajar Polono a Lisboa y morir Meinardo Ungut, Jacobo Cromberger, padre de Juan Cromberger, se casa con la viuda de Ungut, de ahí que la obra mencionada pase a manos de esta familia de impresores. Cabe señalar que la de los Cromberger fue la imprenta que envió a Juan Pablos para que fuera la primera en América, específicamente en Tenochtitlan.

Pero ¿dónde reside la gran importancia de este texto para aquella época? Concretamente, la Vita Christi es una magnífica obra escrita en latín realizada por Landulfo de Sajonia, un fraile que, en primera instancia, perteneció a la Orden de los Predicadores —o dominicos— donde muy probablemente se forjó en materia intelectual debido a las características de la misma orden; alrededor de 1330 ingresó a una orden distinta, la de los cartujos, cartujanos o cartujas. Esta orden se caracteriza por un delineado ascetismo con vistas a tener un carisma contemplativo, es decir, una actitud en la que la humildad, la moderación y la pobreza eran los ejes fundamentales dentro de la formación en estas abadías. Por tal motivo, la Vita Christi pasó a ser visto como un gran compendio evangélico que exponía las prácticas más piadosas del momento, por lo que fue traducida a varias lenguas romances durante los siglos xiv y XV. Entre las traducciones conocidas existen algunas en lengua portuguesa y francesa, además de una versión en catalán de Joan Roís de Corell impresa en Sevilla en 1496.

Los cuatro tomos resguardados en la Biblioteca Burgoa pertenecen a una de estas traducciones hechas en lengua castellana. De ahí que esta obra sea considerada como una exhaustiva labor de traducción e interpretación, en este caso, realizada por el clérigo español y franciscano, fray Ambrosio Montesino. En ella se muestra una labor de armonización y fusión de las narrativas que ofrecen los cuatro Evangelios de Jesucristo —Marcos, Mateo, Lucas y Juan— unidos en igual proporción y rica en contenido por la adición de citas y menciones bíblicas, de los santos padres de la Iglesia o de autoridades intelectuales como Aristóteles, Platón, Séneca, Santo Tomás de Aquino, Boecio, entre otros.

Asimismo, resulta importante mencionar que la labor de paráfrasis que hace Montesino a la obra agrega algo más a este gran compendio, por lo cual también se dirá que, entre las traducciones en castellano, esta será una de las mejores de la época y su posteridad. Ahondando en la obra debemos decir que la traducción recopila dentro de sus delicadas páginas los relatos de la vida de Jesucristo de una modo bastante clara e interesante, con explicaciones a manera de oraciones y meditación sobre los principales pasajes del Evangelio. Puede considerarse una obra bastante íntegra, ya que el tipo de narración y división interna que ocupa, las alusiones históricas, morales, teológicas, filosóficas y espirituales a las que recurre fray Ambrosio, así como las meditaciones y oraciones que ofrece, hacen que este escrito pueda considerarse un gran edificio cristológico, siendo nombrado con todo derecho la Summa Evangélica.

Entre los capítulos de esta traducción resalta el que apertura la obra, donde se intenta explicar y demostrar, filosófica y teológicamente, la doble naturaleza humana y divina de Cristo, un tema bastante controversial durante toda la Edad Media. El capítulo dieciséis, también del “Primer libro”, expone algunos elementos con los cuales se presupone la vida que pudo tener Cristo durante los años antes de su predicación y vida pública, tema igual de controversial en discusiones conciliares. Por supuesto, las explicaciones sobre las parábolas —como la del hijo pródigo— y los relatos de la Pasión, Muerte y Resurrección contienen una gran riqueza espiritual y teológica, estos últimos hallados en el “Cuarto libro” de la obra.

Además de eso, el primer tomo cuenta con un inventario de los evangelios dominicales y festividades de todo un año litúrgico de aquel entonces. En este inventario se señala qué pasaje del evangelio corresponde a cada domingo y festividad en el transcurso de un año, así como el nombre del santo o santa a la que corresponde dicha conmemoración. Este gran trabajo se emprendió — también— por petición de los reyes católicos, por ello, cada uno de los cuatro tomos está precedido por una portada.

En los primeros tres aparece el mismo Ambrosio Montesino ofreciéndoles su traducción del Vita Christi, observándose por debajo el escudo real y el nombre del traductor. En el cuarto libro se encuentra una ilustración de la Última Cena con el escudo real por encima de dicho dibujo. En suma, este texto ha de resultar atractivo no solo para los especialistas en teología sino también para las personas interesadas en conocer la narración que el autor expone sobre los evangelios.

Lo sentimos, la página que buscas no existe.

¡Muchas Gracias!

En breve nos pondremos en contacto contigo.