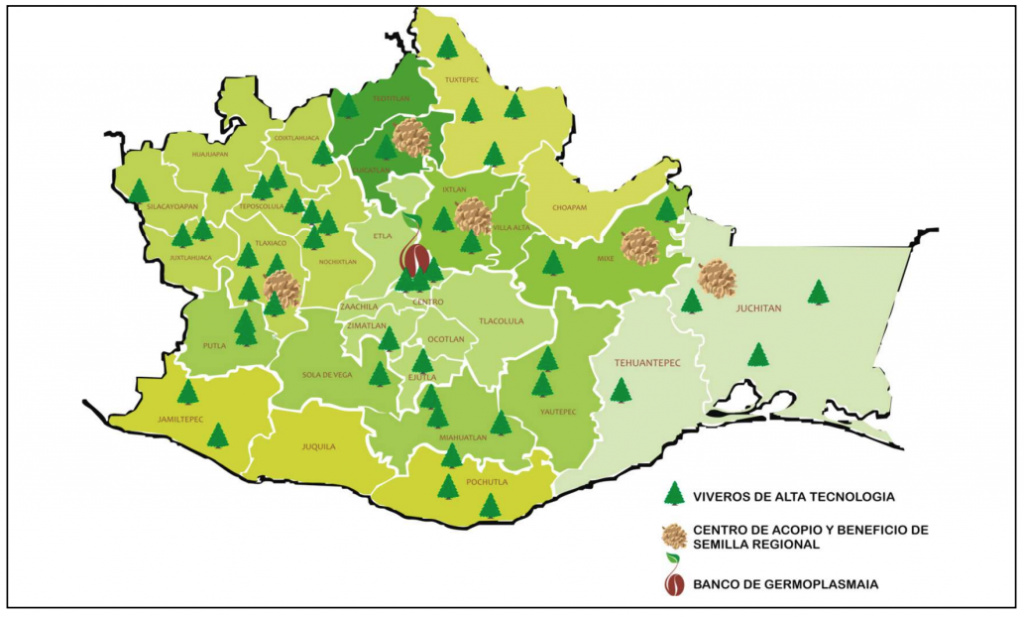

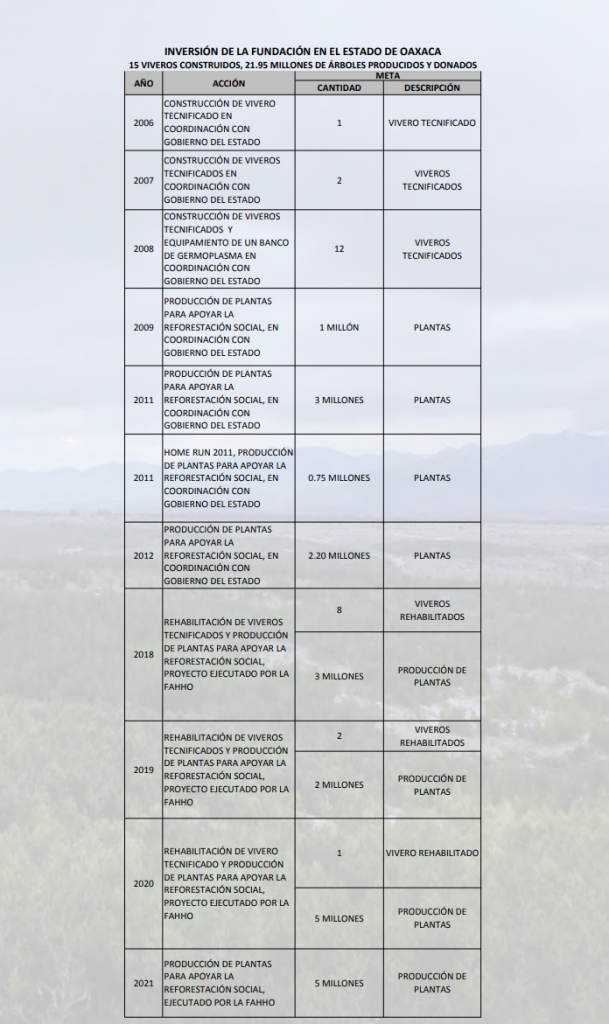

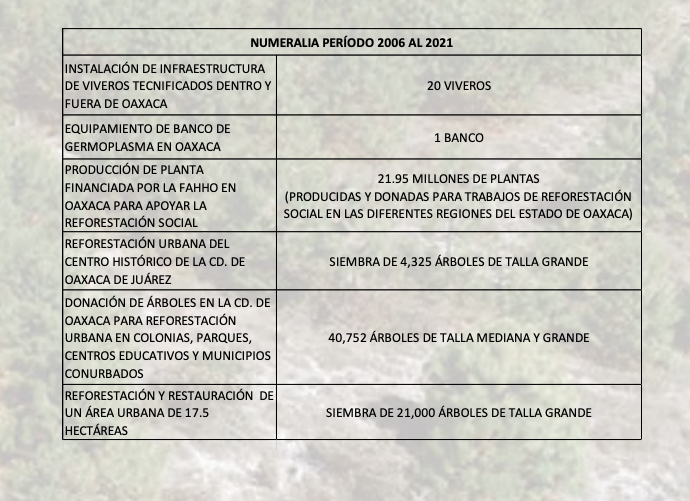

Un entorno más verde y cordial ha sido parte de los sueños de Alfredo Harp Helú. Este mes de octubre se cumplen 15 años de concretar esfuerzos constantes en este sentido y los cambios han sido notables: reforestación, captación de agua pluvial, plantación de árboles en las ciudades y atención a los ejemplares notables, apoyo a la investigación sobre la biodiversidad, la instalación de varios viveros de alta tecnología y un banco de germoplasma. Lo más importante ha sido enraizarnos con las comunidades para generar nuevos ecosistemas llenos de flora, pájaros y animales.

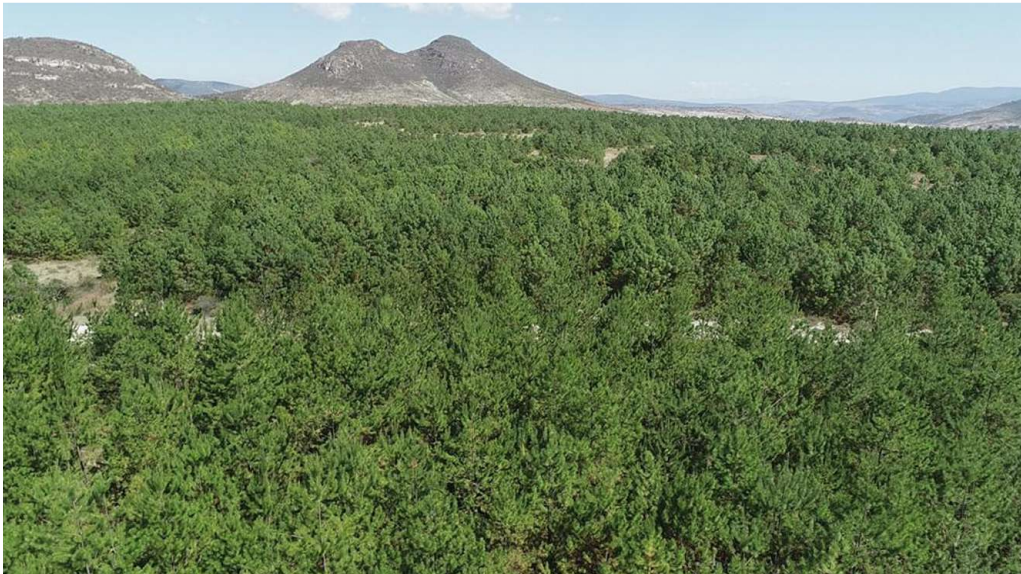

Los resultados son notorios, podemos sentir la sombra de 65 millones de árboles plantados conjuntamente, así como la humedad de varios jagueyes, que son pozas que captan los escurrimientos o filtraciones de agua. Ahora nos asombran las manchas verdes y las flores coloridas en medio de parajes pedregosos. Notamos que los usuarios del transporte público en Oaxaca se cobijan bajo los árboles plantados en las calles, y éstas se alegran con las copas verdes y las flores de cada estación. Los resultados nos animan a saber que somos más conscientes del cuidado del medio ambiente. Nos motiva haber conjuntado tantos esfuerzos con gobiernos, instituciones y miles de personas que participan en la reforestación de sus comunidades que, además, han involucrado a las nuevas generaciones. Hemos tenido el privilegio de trabajar de la mano de organizaciones comprometidas con el cuidado de la tierra y el respeto hacia la naturaleza.

Las experiencias de los viveros de alta tecnología en Oaxaca han motivado a reproducir los mismos esquemas en otras entidades de México como en Tabasco, Chiapas, Morelos y también en el extranjero, como Cuba y Líbano. Es un gusto saber que en otros lugares también se interesan por reproducir y sembrar la flora local.

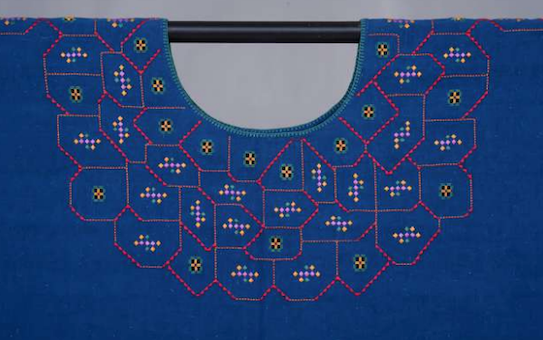

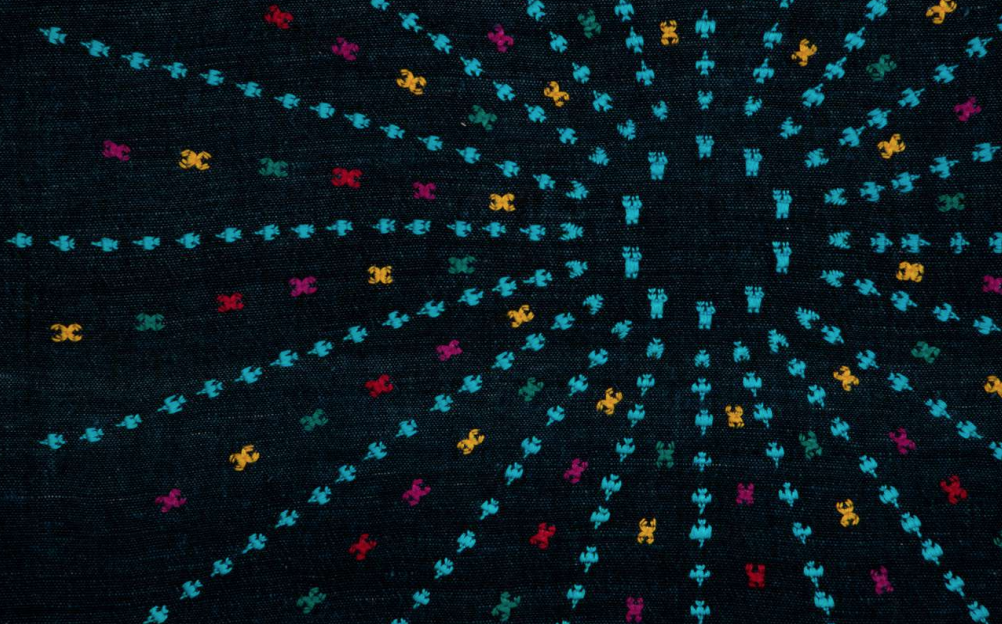

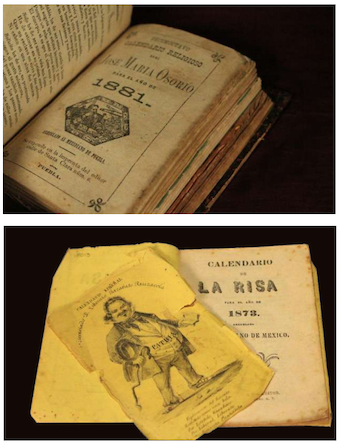

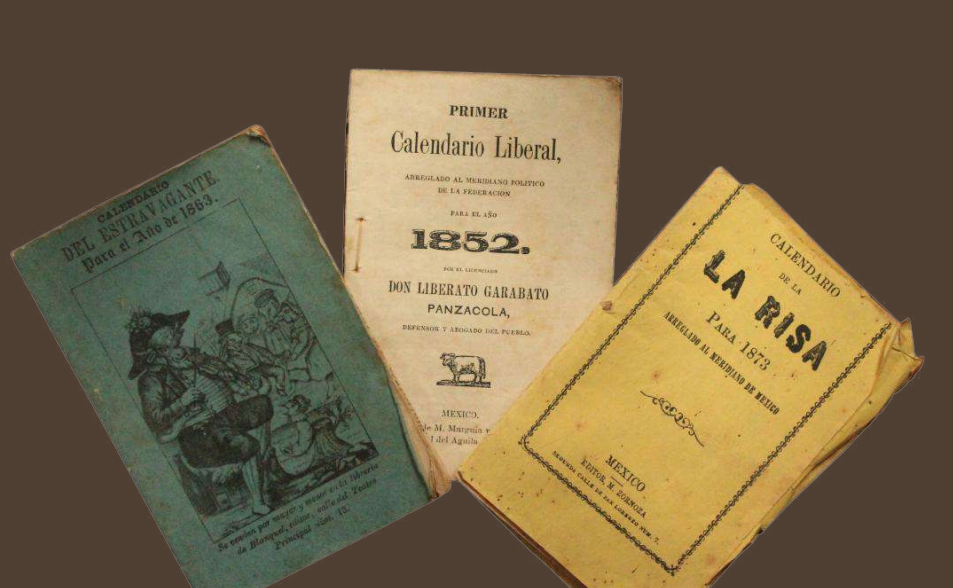

La Fundación Harp Helú Oaxaca insiste en que es prioritario trabajar en este sentido, así que nuestras filiales también organizan actividades para hacer más conciencia social. Como muestra un botón: en este número del boletín veremos que el Museo Infantil de Oaxaca, además de cuidar los árboles notables de la estación del ferrocarril, prepara un jardín polinizador; desde la Casa de la Ciudad y el Taller de Restauración se realizan actividades para crear rincones más verdes y se emprenden proyectos de cohesión social en diversos parques del estado, por ejemplo, en Santo Domingo Tehuantepec, con la rehabilitación del Parque Bigarii, la Academia de Beisbol AHH y los equipos Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca se han sumado a las tareas de reforestación y del cuidado del agua en sus campos. La Naturaleza es uno de los temas preferidos en nuestras bibliotecas y sus acervos atesoran ejemplares dignos de ser compartidos. La Red de Bibliotecas Infantiles BS ha organizado, desde su apertura, exposiciones y talleres que acercan a las familias a la ciencia de una forma divertida y, en 2020, junto con la Coordinación de Medio Ambiente, idearon el proyecto ecológico El Hilo Invisible de la naturaleza, que habla sobre la relación de los más ínfimos detalles del medio ambiente con nuestra vida cotidiana. Por su parte, el Museo Textil de Oaxaca teje sin cesar alianzas que motivan al cultivo de tintes naturales y tejidos de arcoíris que nos enlazan de forma más íntima con las comunidades del estado.

La pérdida de la biodiversidad en el mundo es lamentable. Por ello es urgente señalar los riesgos y transmitir la necesidad de trabajar juntos por el correcto funcionamiento de los ecosistemas. Así, la tarea de la FAHHO en estos 15 años alienta a seguir trabajando. Como dice Alfredo Harp Helú: “Reforestar, reforestar y reforestar: sembremos verde y tendremos entornos llenos de vida”.

Este mes de octubre también celebramos otro aniversario importante: los diez años del Centro Cultural San Pablo, una hermosa burbuja que nos permite respirar en paz. Luego de una sistemática restauración, este edificio histórico ha sido adoptado por la ciudadanía como un punto de encuentro y recreación. En él podemos escuchar música en vivo y risas

infantiles; las mujeres suelen reunirse a tejer al atardecer, nos sorprenden los cuentacuentos que alegran a las familias y los investigadores que desean un lugar tranquilo y con buenos libros para leer. Motivan las exposiciones llenas de espectadores, los seminarios, conferencias, conciertos, óperas y obras teatrales repletos de un público interesado en el quehacer cultural. Nos encanta recibir a los pequeños cuando montan felices el carrusel o bien ante el asombro y la alegría que causó un dinosaurio T-Rex.

San Pablo es un sitio donde los niños pueden correr tranquilamente y gatear entre libros, un lugar donde los enamorados pueden ver salir las estrellas o cualquiera puede acurrucarse a ver una película en el Cinema Petate. Las puertas de flores anudadas por Francisco Toledo se abren al público cada mañana para sentir el arte, la cultura, el entretenimiento y la diversión, pero, sobre todo, para hacer comunidad y sumar a la ciudad de Oaxaca una calle y un espacio que multiplican sus veinticinco siglos de historia y que forja diariamente un nuevo camino colectivo.