Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Mes: octubre 2021

Editorial

Esta edición del Boletín Digital FAHHO retoma el cauce del número anterior y compartimos, todavía, textos de agua. Reflexiones hechas a partir de la contemplación de este elemento vital y plasmadas en letras y frases elocuentes. Desde el Centro Cultural San Pablo nos invitan a mirar los espacios culturales como “caldos de cultivo” de donde surjan ideas, iniciativas y propuestas; comparten imágenes de exposiciones acuáticas que existen en otros lugares del mundo y dan pistas de la muestra que preparan para este otoño. Te invitamos a agendar tu cita y visitar el CCSP

con todas las medidas de seguridad.

Elemento vital, pero también feroz e incontenible, el agua ha sido motivo de peleas y perjuicios. Los textos de Adabi Oaxaca/Puebla comentan dos casos particulares de conflictos por la posesión del agua y sobre los daños que ocasiona este elemento en los bienes documentales. Por otro lado, Adabi México comparte la reseña de un manual de acciones para llevar a cabo antes, durante y después de inundaciones en fondos o archivos. Desde el área de Publicaciones hacen una retrospectiva sobre fotografías que hablan del trabajo del aguador, sus características y la actual presencia de este oficio.

Este año y medio de pandemia continúa siendo de grandes aprendizajes para nuestra labor como parte de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca. Desde las diferentes bibliotecas se ha buscado la forma de seguir en contacto con los lectores; así, las dinámicas tienen que adaptarse a esta época un tanto anfibia, entre una y otra forma, para seguir acompañándolos en su aprendizaje y recreación. En esta ocasión, desde la Casa de la Ciudad nos comparten el testimonio de su proceso de catalogación, y las colaboradoras del Museo Textil de Oaxaca nos hacen un claro llamado a seguir en guardia y no dejar de utilizar el cubrebocas.

Desde la Fundación Alfredo Harp Helú continuamos trabajando, siguiendo el cauce de un río interior que nos une con la sociedad. Los invitamos a seguir cuidándose, y a no perder la pista de todas nuestras actividades.

Lluvia es mar, mar es agua, agua es nubes

Antes de toda creación, la hoja de un árbol flotaba en el mar. Sobre ella, Dios actualizaba la serenidad meditando; no había entonces nada, solamente había mente, aunque sin la certeza de su propia existencia. La mente era lo que transformaba y, a la vez, lo que se transformaba, era lo que fluía. La mente eran las aguas, y las aguas, por algún motivo, desearon. La vida biológica parece ser la manifestación de ese deseo.1

El maestro Francisco Toledo diseñó para el Centro de las Artes de San Agustín, Etla, espacios donde el agua puede permanecer en calma o moverse lentamente; subir a enfriar el techo de lámina, bajar en caídas estudiadas, pero siempre nuevas; albergar un árbol y, temporalmente, nubes que pasan, mantener peces o microorganismos, recibir hojas y flores que caen; funcionar como espejo para las aves, para las estrellas o para los seres de mundos invisibles.2

Quizá el maestro Toledo sabía que el agua, además de crear formas de vida, puede funcionar como transición entre mundos, y como metáfora de la mente.

Con esa idea como punto de partida, el Centro Cultural San Pablo y la coordinación de Medio Ambiente de la FAHHO presentarán este otoño una exposición que tiene como objetivo explorar las formas en que el agua y el sol se transforman en vegetación y vida.

Entre otras obras, la exposición incluye un experimento aparentemente sencillo, pero que implica una forma intensa de afecto por Oaxaca; la artista Elena Pardo construyó una cabina con una cámara de video y la instaló en el atrio del templo de Jalatlaco, para que cualquier persona grabara sus recuerdos del río que separaba ese barrio del centro de la ciudad.

El resultado de la obra es una forma de construcción de la memoria como aprecio por un lugar y, al mismo tiempo, como testimonio de que la transformación urbana puede mejorarse para conservar recursos naturales.

Gracias a los recuerdos e ideas en esa obra de Elena Pardo, es posible imaginar otra ciudad de Oaxaca rodeada por ríos limpios, más árboles y temporadas de flores y aromas y, de alguna manera, la obra nos hace ver la importancia de conservar y cuidar la belleza actual de Oaxaca. Aunque la memoria pone en marcha una realidad que ya no es accesible, también abre las puertas hacia mundos que pueden ser mejores.

Otra obra en la exposición es un árbol joven, un guaje que conmemora la fundación simbólica de Oaxaca hace 500 años. Porque igual que los seres humanos, construyendo mente y experiencia corporeizadas, los árboles y las plantas son también instancias de la vida, dibujos extraordinarios hechos con agua y tierra, voluntad del sol. ¿Quién más dibuja los cerros, los bosques, los mares, los animales, las ciudades y los mundos? Y para cada dibujo y cada vida: ¿cuánto fuego, cuántos soles, cuántas auroras y cuánta agua es necesaria?

Otra obra en esa exposición es Materia Mnémica, de Oswaldo Ruiz, que consiste en la exploración del artista sobre el mundo de la homeopatía como un tipo de conocimiento tradicional comparable a la medicina. El resultado es un libro que funciona como registro fotográfico de la carga simbólica que se puede otorgar a un objeto, una planta, un insecto, etc. El libro se exhibe en un mueble diseñado por el artista junto a objetos típicos empleados en la preparación de las pociones terapéuticas. Líquidos para restaurar la salud, líquidos que fluyen por el cuerpo modificando alguna cosa; líquidos que son agua combinada con algo más para intervenir la operación del sistema inmunológico, y con ello cambiar el rumbo de la vida.

Vida en otras ciudades, en otras épocas; vida de día o de noche, luminosa, oscura, vida sin control, compleja y sencilla; vida que se va, eligiendo otro rumbo, agotándose, llegando o renovándose. Vidas que debieran ser más de lo que son; vidas que descubren su sentido en el último día, vidas sutiles, o más sutiles todavía, biológicas y no biológicas; todas susceptibles a la experiencia y, por eso, todas intentando resolver una falla primordial mediante el significado. Vidas humanas o no, comparten mundos comunicados por agua.3

La vida en general es un proceso de poiesis, y en su modalidad de experiencia puede transcurrir como una experiencia estética. En 2007, el escultor británico Antony Gormley presentó en Hayward Gallery una instalación titulada Blind Ligth.4 La obra consiste en una habitación de vidrio de casi diez metros a cada lado llena de neblina tan densa que no permite ver más allá de un brazo extendido.

En esa caja enorme, el agua es neblina que es luz queriendo pasar a través del vidrio que la contiene, adentro se pierden las nociones de distancia y de espacio, por un

momento se puede intuir un vacío que se modifica mientras uno camina. En esta obra

de Antony Gormley la motricidad del cuerpo humano construye el espacio y la percepción en medio de la neblina que es agua.

Así como a veces a los peces se les olvida que viven en agua,5 a veces a los seres humanos se nos olvida que vivimos en la mente, que es un fluido construido y emergente. A propósito de la mente como fluido, el artista danés Olafur Eliasson presentó este año en la Fundación Beyeler, la exposición Life.6 En ella, el autor explora una manera de mirar el mundo sin tener como centro la perspectiva humana.

Para la muestra fue necesario remover las puertas y ventanas de la hermosa arquitectura de Renzo Piano, colocar agua en los pisos y montar pasillos como muelles por los que se podía transitar observando el piso líquido como caldo de cultivo de distintas formas de vida: bacterias, hongos, plantas. Con ello, el artista propuso pensar la diferencia entre adentro y afuera, para sugerir la posibilidad de extender la experiencia del arte a la vida cotidiana fuera de los espacios del museo.

También utilizando distintos filtros ópticos, Olafur Eliasson ofreció acceso a la forma en que diferentes animales pueden mirar los espacios de la exposición. Mediante imágenes en computadora era posible observar cómo mira un ave, una rana, una abeja y distintos insectos. La intención del artista en esta exposición es acceder a maneras no humanas de percibir el mundo y, de alguna manera, vegetalizar la percepción; siguiendo las ideas de Natasha Myers: las plantas —y no los humanos— son quienes hacen este planeta habitable.

De atrás hacia delante: la perspectiva humana no es la única en el mundo, mientras observamos la percepción de otras especies enriquecemos la experiencia humana. La vida biológica, como la mente, fluye

como un río y los mundos que construye son emergentes. La exposición en el Centro Cultural San Pablo abordará la noción de medio ambiente como un entorno que transcurre, en el que agua y sol dibujan mundos posibles; y artistas como el maestro Toledo son capaces de construir una obra de arte permanente para el agua, y

para la idea de agua.

1 Roberto Calasso. Ka. Barcelona, Anagrama, 2006.

2 https://www.facebook.com/casanagustin/photos/?ref=page_internal

3 Hans Jonas. El Principio Vida, Madrid, Editorial Trotta. 2000.

4 Antony Gormley. Blind Light. 320 x 978.5 x 856.5 cm. Hayward Gallery, Londres. 2007. Esta obra también se

ha presentado en Sean Kelly Gallery, Nueva York y en Pinchuk Art Center, Kiev, Ucrania. https://antonygormley.com/projects/item-view/id/241#p1

5 David Foster Wallace.

6 Olafur Eliasson. Life. Foundación Beyeler. Suiza. Abril-julio, 2021. https://life.fondationbeyeler.ch/en/

Fotografía de registro: aguadores

A finales del siglo XIX y principios del XX, durante el régimen de Porfirio Díaz, se implementaron en todo el país prácticas que buscaban legitimar un orden y una idea de modernidad, “lo cual se manifiesta en cosas tales como reglamentaciones cívicas, periódicos y rituales públicos”,1 en palabras del investigador Mark Overmyer-Velázquez. La jefatura de policía de Oaxaca de Juárez comenzó a utilizar la fotografía como medio de registro de los trabajadores de distintos rubros, así como de las personas encarceladas, con el fin de llevar un mejor control y de utilizar los avances tecnológicos, “inspirados en tradiciones coloniales y de principios del siglo XIX”.2 La utilidad de este soporte fue tal, que se extendió al registro de los oficios practicados en la ciudad como cargadores, cocheros, comerciantes, limpiabotas, mujeres públicas, policías y aguadores.

El papel que estos últimos desempeñaron fue de gran importancia para la sociedad de antaño. Se sabe que no solo en la ciudad de Oaxaca, sino en prácticamente todas las ciudades del país los aguadores fueron los encargados de acarrear el líquido desde las diferentes fuentes públicas hacia los domicilios que no contaban con un suministro particular. El número de personas que se desempeñaban como aguadores aumentó al mismo tiempo que lo hacía la población; por esa razón, en 1850 se legisló en la Ciudad de México una iniciativa para regular la actividad. Es posible que para el caso de la ciudad de Oaxaca ocurriera lo mismo, pero esta información, que se encuentra resguardada en el Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Oaxaca, no está disponible por el momento para consulta; sin embargo, el libro De oficios y otros Menesteres, editado por el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, nos ilustra sobre estos datos y, además, incluye un disco con 44 registros fotográficos de aguadores realizados entre 1903 y 1926, información que es obtenida de ese Archivo. En esos documentos encontramos datos de los aguadores, como su nombre, la dirección de su vivienda, nacionalidad, lugar de nacimiento, edad, estado civil, rasgos faciales, estatura y otras señas particulares. Las fotografías nos permiten apreciar la vestimenta de las personas dedicadas a este oficio, y hacernos una idea de su nivel socioeconómico; además de conocer las herramientas que utilizaban, la información escrita complementa la identidad del fotografiado. En contraste con las ilustraciones de los diferentes oficios de la Ciudad de México —como aguadores, pulqueros, chinas y parteras, entre otros—, que acompañan al emblemático libro Los mexicanos pintados por sí mismos,3 las fotografías de los aguadores muestran otro tipo de detalles: sus elementos enriquecen la imagen que tenemos de los personajes del pasado.

Al observar estas fotografías de registro notamos que la vestimenta de la mayoría de los aguadores consiste en camisa, calzón de manta y una hombrera como soporte para cargar el cántaro que, al parecer, era de barro negro, y que algunos sustituían por cubos de lo que parece ser lámina. Otros, como en el caso de Manuel García, Mucio López y Julián Soto, utilizaban burros para transportar el agua. A diferencia de los aguadores que son fotografiados con su bestia, resulta curioso el caso de Juan de la Cruz, quien aparece con un perro. En el libro Los mexicanos…, el cronista narra que, en Guanajuato, los aguadores utilizaban burros, mientras que los de Querétaro se valían de carretas de “una rueda y cuatro pies”; asimismo, cuenta que el cántaro que se usaba en la capital se nombraba “chochocol”.

Los datos que acompañan las fotografías nos indican que la mayoría de los aguadores eran solteros; que a Melchor Velázquez, por ejemplo, le faltaba el ojo izquierdo y que falleció en 1908; que Agustín Hernández tenía 78 años de edad, y era el aguador más longevo, y que Benito Chávez, el más joven, tenía tan solo 18 años y lucía manchas en la cara.

Aunque se desconoce el proceso que se siguió para realizar estas fotografías, se puede observar que en algunos casos fueron tomadas en exteriores. Además, cabe la posibilidad de que los fotógrafos hubiesen adecuado un tipo de estudio en la calle, a manera de escenario, ya que algunos aguadores se mostraban sucios y con todas sus herramientas a la mano. Otros, como en el caso de Julián Cuevas, se encontraban limpios y sin utensilios, “posando”, recargados sobre sillas u otros muebles en distintos casos, como Calixto Ruiz, que aparece con los pies descalzos sobre una alfombra.

Conforme avanzaron las obras de entubado que llevaron agua potable a todas las casas, el oficio de aguador fue desapareciendo poco a poco. Afortunadamente, en los archivos se registra la huella de este personaje. Hoy en día podemos encontrar, en diversas calles de la ciudad de Oaxaca, algunas de las fuentes públicas que en su tiempo sirvieron como un oasis para satisfacer la necesidad de agua de la sociedad. Pero, lo pensamos, aún existen aguadores que, en vez de vestir con calzón de manta y llevar un cántaro de barro en la espalda o en el lomo de un burro, visten el uniforme de una empresa y transportan en un camión varios garrafones de plástico con agua potable. El aguador, pues, se niega a la extinción.

1 Mark Overmyer-Velázquez, De oficios y otros menesteres: Imágenes de la vida cotidiana en la ciudad de Oaxaca,

Oaxaca: IIHUABJO, 2005.

2 Op. cit.

3 Hilarión Frías y Soto, José María Rivera, Juan de Dios Arias, Ignacio Ramírez, et al. Los mexicanos pintados por sí mismos. La Biblioteca Andrés Henestrosa resguarda una edición de 1854. La Universidad Autónoma de Nuevo León nos comparte una versión digitalizada, te invitamos a revisarla: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020001188/1020001188.html

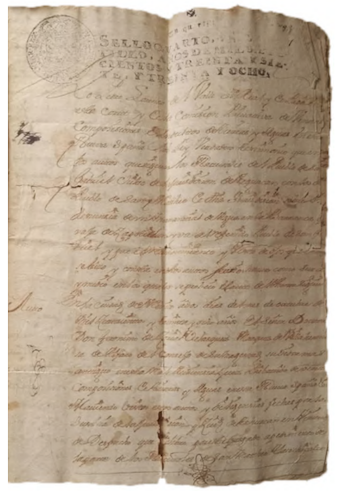

Los conflictos por la posesión de agua: dos casos registrados en archivos de Oaxaca y Puebla

Gracias a las tareas que realizamos en Adabi, hemos tenido la fortuna de limpiar, ordenar e inventariar innumerables archivos históricos del país; en ellos se resguardan documentos que dan fe de las tradiciones y costumbres de los pueblos de México. Por otro lado, en los archivos también atestiguamos las problemáticas de las que son protagonistas. En este sentido, sabemos que desde el periodo virreinal existen numerosos conflictos, por ejemplo, entre los pueblos donde el agua escasea o es limitada. Aunado a ello, el encuentro entre el mundo indígena y el europeo fue un factor que igualmente generó una serie de desacuerdos en torno a este tema. Al ser un elemento vital para el desarrollo de la agricultura y otras actividades de la vida diaria, la posesión del agua es algo que se busca a toda costa, y los ejemplos que a continuación se describen son muestra de las dificultades que se atraviesan para lograrlo.

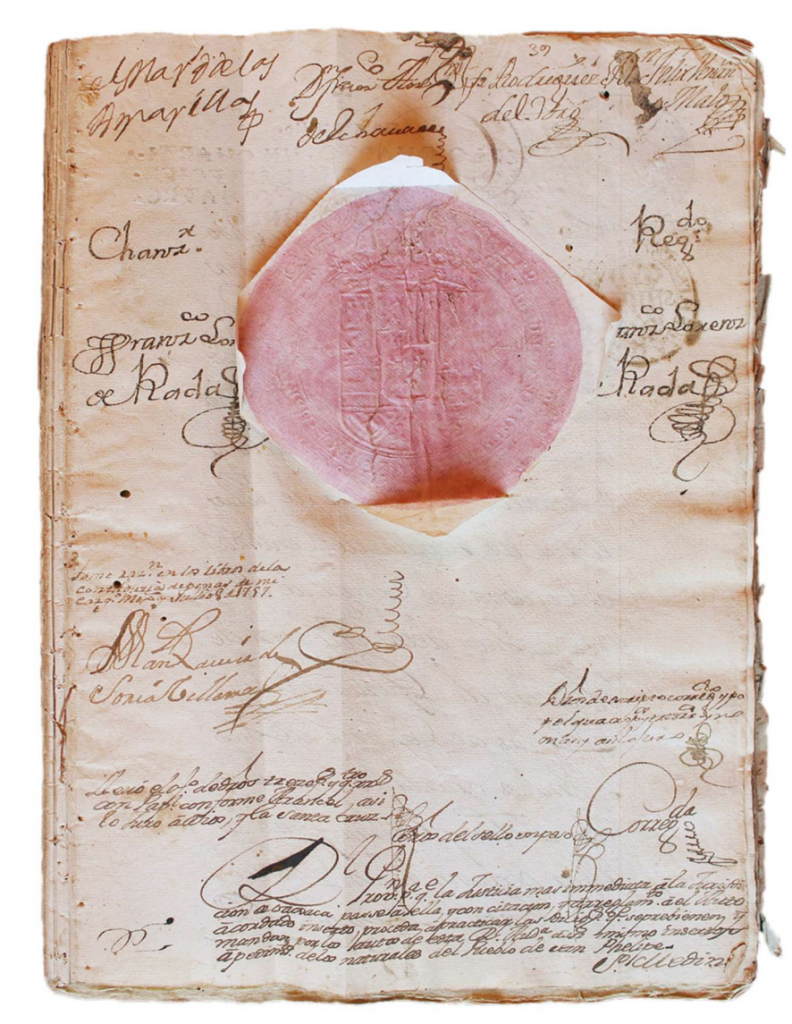

Dentro de los documentos que resguarda el Archivo Histórico Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca, se encuentra un expediente de 1607 que da testimonio de las diferencias que se generaron por los usos del agua y la tierra durante el choque cultural entre zapotecos y europeos. Este documento, que es el más antiguo del archivo, está integrado por una serie de diligencias y probanzas en las que se lee que los naturales de San Felipe entablaron un pleito sobre la propiedad del agua y la tierra contra un español de nombre Carlos de Luna y Arellano. Los naturales de San Felipe argumentaban que don Carlos de Luna amenazaba con construir un ingenio para moler metales. En su defensa, los pobladores sostenían que la construcción de este establecimiento perjudicaba a la agricultura, su única actividad de sustento, ya que su desagüe se mezclaría con el cauce del arroyo usado para regar la siembra. Las cosechas, aparte de ser destinadas para el consumo de la población, también servían para pagar el tributo a la corona. Al final, la real audiencia dictaminó en favor de los naturales y ordenó al mariscal don Carlos de Luna que desistiera de su propósito.

Otro caso de conflicto entre pueblos por el uso del agua es el registrado en el Archivo de la Junta Auxiliar de San Mateo Tlacoxcalco, del municipio de San José Miahuatlán, Puebla. Ahí se resguarda un documento que data de 1719. Se trata de un testimonio que describe cómo, desde el año de 1638, el pueblo de San Mateo había solicitado a la comunidad de San Gabriel Chilac una merced del manantial de agua salada de la barranca de Zapotitlán, recurso del que ambos se beneficiaron cuando brotó la fuente. Gracias al pacto entre los dos pueblos, durante cuatro años los habitantes de San Mateo poseyeron el manantial de forma pacífica, mientras abastecían de agua a los naturales de San Gabriel.

Posteriormente, en 1711, se publicó un edicto sobre la composición y posesión de tierras y aguas, lo que motivó a los habitantes de San Mateo a solicitar su adjudicación, suscitando el conflicto entre ambos pueblos. Los de San Mateo mostraron sus títulos, refiriendo que poseían 600 varas de tierra, además de dos caballerías compradas a los naturales de San Gabriel; también señalaban que, durante las noches, usaban cuatro surcos de agua provenientes de San Andrés, así como medio surco de agua salada que habían poseído en los últimos 30 años por convenio con los de Chilac.

En la solicitud de adjudicación se presentaron varios testigos que hicieron comentarios sobre el uso del agua del manantial. También se menciona que, por un desacuerdo entre un habitante de San Mateo con uno de San Gabriel, sobre el agua que corre en medio del surco de riego, se dio una trifulca, saliendo lesionado el de San Gabriel. Luego de este suceso, el alcalde del pueblo cerró el paso de agua, lo que causó daños a las milpas de San Mateo. Los vecinos del pueblo pidieron la adjudicación del agua a la autoridad, quien resolvió que no había lugar para la posesión de aguas por ser de un mismo manantial, así que decidieron discutirlo durante 30 días. Finalmente, el ojo de agua se remató en $375, con exclusión del derecho de media renta en caso de librarse a alguna de las partes interesadas.

Tristemente, estos ejemplos de conflicto no se reducen a ser un tema que haya quedado en el archivo como un mal recuerdo. Depende de nosotros hacer conciencia, e invitar a quienes nos rodean a reflexionar sobre el adecuado uso del agua; dentro de algunos años, alguien más estará revisando nuestro archivo y se encontrará con las muestras de nuestros esfuerzos.

Los daños ocasionados por el agua en los bienes documentales

Es indiscutible que el agua es un elemento vital en todo sentido. Los seres humanos y la mayoría de los organismos estamos constituidos por un gran porcentaje de agua; las primeras civilizaciones de la humanidad se establecieron cerca de cuerpos de agua para desarrollarse y poder subsistir. Su flujo y fuerza son esenciales para nuestro desarrollo, pero cuando su cauce elige otro camino, las consecuencias pueden ser adversas, por ejemplo, cuando pierde su rumbo dentro de repositorios documentales.

Adabi ha tenido contacto con tres casos en los que el agua fue la principal causa de desastres: en el Fideicomiso Archivos Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca (FAPECFT) en 2015, en el Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad de México en 2020, y uno más en la Biblioteca Vicente de Jesús Cedeño del Oratorio de San Felipe Neri de Puebla en 2021. Tales causas fueron originadas por las lluvias atípicas, cada vez más recurrentes, en donde el agua tomó diferentes caminos, ya sea por fallas en los servicios públicos, deficiencias en las instalaciones del edificio, o bien, sumándose a daños estructurales previos ocasionados por otro tipo de desastres.

En el FAPECFT, las lluvias ocasionaron el rebase del drenaje, provocando que, aproximadamente, 26 metros lineales de expedientes históricos quedaran sumergidos en aguas negras, ya que se ubicaban en la planta baja por debajo del nivel de la calle. Pese a que los directivos ya habían implementado instalaciones hidráulicas por el mal funcionamiento del servicio público, en esa ocasión todas las medidas fueron sobrepasadas. Por otro lado, en el Archivo de Notarías la capacidad de las bajadas de agua fue rebasada por el agua pluvial, lo que dañó más de mil volúmenes del fondo antiguo; debido a la pandemia por COVID-19, la detección y atención de los daños se dieron con dificultad, por lo que las condiciones de alta humedad permitieron el rápido crecimiento de microrganismos en el material. En el caso del edificio del Oratorio de San Felipe Neri, debido a los desperfectos estructurales que sufrió durante el sismo del 2017, en cada temporada de lluvias poco a poco el agua se abría paso por las fisuras en el techo y muro de la Biblioteca. Esto ocasionó que, finalmente, durante las primeras precipitaciones de la temporada en el mes de mayo del presente año, y por la falta de recursos económicos para el mantenimiento de las instalaciones, el agua cayera directamente sobre los libros.

El agua siempre encuentra su camino, y como fuerza natural es mayormente imparable. Sin embargo, existen medidas preventivas a nuestro alcance, como el monitoreo y el mantenimiento frecuente del edificio, la impermeabilización constante de techos, la revisión y limpieza de las bajadas de agua ubicadas lejos de los libros y documentos. Otra medida importante es el tener en cuenta la ubicación del acervo: no debe estar en el sótano ni en la planta más alta, pues son las zonas más propensas a las filtraciones e inundaciones. Invitamos al lector a consultar la publicación de Adabi: Inundaciones. Acciones emergentes para la conservación del patrimonio documental en caso de siniestros, en la que pueden conocer los pasos sugeridos para actuar en caso de daños por agua en libros y documentos.

Aunque hay factores que no están bajo nuestro control, podemos hallar la manera de prevenir y proteger los archivos ante estos incidentes; depende de nuestras decisiones y del poner manos a la obra para el resguardo del patrimonio documental.

El cuidado del patrimonio documental ante una inundación

Caltempa Caballero, Sandra, Franco Palma, Gustavo, Govea Martínez, Roxana, et. al. Desastres: Inundaciones. Acciones emergentes para la conservación del patrimonio documental en caso de siniestros. Adabi, Ciudad de México, 2019.

Los libros han sido una fuente importante, tanto de historias como de la Historia en general. Pero también las fotografías, cartas, postales; los registros oficiales como actas de nacimiento, de matrimonio o defunciones, las videocintas, entre muchos formatos más, forman parte del patrimonio documental, no solo de una familia en particular, sino de todo México. Cada una de las líneas y de las imágenes que atesoramos ayudan a comprender nuestro proceder como actores de la historia. Cada uno de nosotros es historia, y, hoy en día, resguardar estos documentos cobra otro sentido. Es más, palabras como prevención, rescate, conservación y restauración han adquirido un significado más palpable y cercano a nosotros.

La asociación Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (Adabi) cuenta con profesionales que se encargan de estas tareas de manera cotidiana y que, preocupados por los riesgos a los que se expone el patrimonio documental y bibliográfico, se han dado a la tarea de compartirnos información sobre el cuidado que se debe tener para prevenir, conservar y, en su caso, restaurar los archivos dañados. En este sentido, luego de varias experiencias con desastres que parecían el final de algunos archivos, diversos colaboradores de Adabi han recopilado acciones emergentes para llevar a cabo en caso de daños causados por el agua.

Este manual, titulado Acciones emergentes para la conservación del patrimonio documental en caso de siniestros, está dirigido a las personas interesadas en la preservación y rescate del patrimonio documental, sean o no profesionales. Utiliza un lenguaje muy claro y los ejemplos que da son amenos para el lector común. No se me malentienda: el lector común es el que no está familiarizado con la terminología de estas disciplinas, a diferencia del especializado, que trabaja directamente con libros y documentos y que ya cuenta con cierto conocimiento

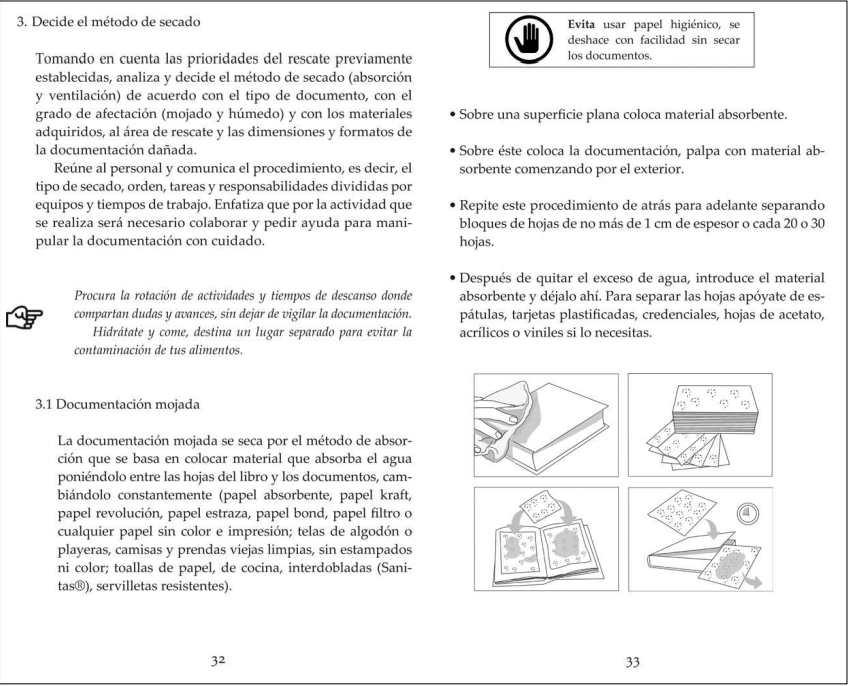

sobre estas acciones. En cada uno de los apartados se dan indicaciones de qué hacer durante y después de los siniestros, se utilizan viñetas y cuadros descriptivos que facilitan la lectura del manual y su puesta en práctica.

En las secciones “Después del desastre”, “Qué hacer primero”, “El proceso de secado de la documentación” y “Rehabilitación después de la contingencia” se encuentra información esencial para el tratamiento del patrimonio documental, listas de material que se requiere, así como las tareas que habrá que delegar. Cabe destacar este manual está pensado para llevarse a cabo en instituciones y hasta en la propia casa, solo hay que adecuar algunas pautas.

Al final del manual hay un apartado que se titula “Guía rápida de respuesta frente a una inundación”, en ella se resume el contenido de todo el texto en sencillos diagramas, sin embargo, recomendamos leer el manual de forma íntegra, así nos aseguramos de comprender cada caso y de tomar las medidas adecuadas. Confiamos en que cada vez más personas son concientes de que la prevención es la mejor de las soluciones, y tomar acciones mucho antes de que el desastre nos alcance es lo ideal. Si consideras que este documento podría ser de utilidad para tu escuela, tu oficina, tus familiares y amigos, no dudes en compartirlo, de esta manera más personas serán concientes de la importancia de sus documentos y sabrán qué hacer para prevenir que sigamos perdiendo la memoria de nuestra historia.

Recomendaciones literarias sobre el agua

Gimena Romero,

Hebra de agua

Thule, México, 2016.

Edad recomendada:

13 años en adelante.

La escritora Gimena Romero nos regala su libro titulado Hebra de agua, nombrado Libro del Año en el Festival Teixim la Ciutat 2016, en España. “Este libro es un río, una cascada y un poema que se deshace en agua, dedicado a todas las madres que nutren y sustentan a sus hijos, como lo hace la madre tierra con las especies”.

Romero es una artista textil e ilustradora que se expresa por medio del bordado, algo que podemos apreciar en la edición de este bello poema construido con ilustraciones textiles. Desde la cubierta hecha en tela, el lector puede imaginarse lo que hay dentro del libro: en la primera página encontramos unos trazos a lápiz, como los que hacemos antes de empezar a bordar; conforme avanzamos podemos notar los cortes hechos de telas, botones e hilos que construyen las imágenes que acompañan su escritura.

Es un poema en el que abundan las metáforas acuáticas: mamá es aguasuerte, aguafertil, “se hace vapor, se hace nube, se la lleva el viento. Se la lleva a hacerse río, a hacerse pozo. Mamá llora, se evapora y se equivoca”. Un texto que se disfruta desde la primera línea, y que en cada reelectura nos deja un redescubrimiento. El ritmo, el juego de palabras hace de este un disfrute total. Muchas hijas podemos encontrarnos en este poema “deseando hacernos moneda para encontrar un pozo y esperar a ser un deseo. El agua siempre viva y presente en la esencia de su poesía”.

Yves Lacoste, El agua.

Larousse/Libros del

Rincón, México, 2005.

Edad recomendada:

13 años en adelante.

Yves Lacoste es un reconocido geógrafo e historiador francés laureado con el premio Vautrin Lud en el año 2000. Es autor de innumerables libros, entre ellos Agua: una lucha por la vida que se encuentra en nuestra biblioteca. Se trata de un libro informativo que explica claramente las dificultades para la extracción, obtención y repartición del agua.

Lacoste afirma que la sobrepoblación es uno de los factores que ha provocado el incremento de las necesidades del agua. Mientras que en el año 1900 había alrededor de mil millones de seres humanos, hoy en día existen, aproximadamente, más de siete mil millones. Nuestra forma de vivir también ha cambiado. Mientras que en épocas pasadas se buscaba estar cerca de ríos o torrentes, en la actualidad la población se concentra en las ciudades, lo que representa un reto hidráulico en la extracción y distribución del agua que ahora hay que traer de zonas mucho más alejadas. Uno de los retos que plantea este libro es la “geopolítica del agua. [Esta] hace referencia a las rivalidades políticas en torno a cuencas hidrológicas o a la distribución del caudal de los ríos, incluso a la explotación de recursos hidrológicos subterráneos”.

Sin duda, un libro informativo ampliamente recomendado para niños investigadores, que nos ofrece un panorama fundamentado sobre las principales problemáticas del agua.

La rueca: destino, competencia y obsesión

L a rueca es una herramienta que se utiliza para el hilado, el primer paso en la manufactura de un textil. Con ella se tuercen las fibras para formar el hilo sobre el huso (una larga varilla) y después, con ayuda del devanador, formar los ovillos. Este instrumento ha sido, generalmente, elaborado con madera, aunque en la actualidad podemos encontrarlo de metal.

De acuerdo con la mitología griega, quien inventó esta maquinaria fue Atenea, hija nacida de la cabeza de Zeus. Ella es la diosa de la guerra y la civilización, de la sabiduría, la estrategia, la habilidad y la justicia, así como de las ciencias. Y otra asociación entre esta cultura y la rueca la encontramos en las manos de Cloto, una de las tres Moiras —figuras femeninas encargadas de dictar el destino—, dedicada a hilar la vida de los humanos por medio de una rueca y un huso.

El pintor español Diego Velázquez, convierte a la rueca en protagonista en su misteriosa obra La fábula de Aracne (también conocida como Las hilanderas). En el primer plano del lienzo se aprecian dos mujeres que sobresalen del resto; a la izquierda, una anciana sostiene un huso en una mano mientras que, con la otra (aunque no está a la vista) pareciese dar vuelta a la rueca. A la derecha, de espaldas al espectador, una joven da vuelta a un hilo sobre un devanador para formar un ovillo. Hasta antes de 1930, esta pintura se consideraba una obra simplemente costumbrista, sin embargo, se descubrió que tenía, además, un contenido mitológico muy preciso. En el segundo plano de la escena se está llevando a cabo otra acción: un grupo de mujeres admira un tapiz. En él se aprecia que uno de los personajes porta un casco: es Palas Atenea, quien discute con Aracne en una competencia sobre las habilidades en el arte de la tapicería. Según el mito, Aracne —hija de Colofón, un experto tintorero de púrpura de Tiro (un pariente lejano del caracol púrpura de la costa de Oaxaca)— hizo enojar a la diosa tras vencerla en una competencia de tejido y bordado, y esta, en venganza, la transformó en araña, condenándola a tejer por siempre.

Otra referencia a la rueca se encuentra en la música y, para ello, hablaremos, particularmente, de una pieza que surge de la musicalización de un poema (un lied), por lo regular con acompañamiento de piano. Margarita en la rueca (o Gretchen am Spinnrade, en alemán) fue compuesta por Franz Schubert en 1814 y publicada en 1821 con letra del escritor J. W. Goethe, basada en su libro Fausto. Tiempo después, Franz Liszt haría una adaptación para un solo de piano. Esta historia nos narra la parte en la que Margarita, objeto del deseo del doctor Fausto, se encuentra hilando en la rueca mientras expresa el enamoramiento que cree experimentar.

La música, bellamente diseñada en su versión para piano, sigue el ritmo de una rueca: la mano derecha de Margarita se encarga del incesante movimiento circular al girar la manivela, mientras que, de su mano izquierda, depende el latir de su corazón. A la par de sus movimientos, su canto narra las dudas, la angustia, el miedo, el deseo, la pasión y, finalmente, la locura que representa su amor por Fausto.

Se trata de una hermosa pieza musical que debes escuchar; te compartimos la liga para que puedas acceder a ella: https://www.youtube.com/watch?v=5XjpVhNE6BQ. También la puedes encontrar con nuestros compañeros de la Fonoteca Juan León Mariscal, en el Centro Cultural San Pablo, te invitamos a que les mandes un mensaje preguntando por ella.

Esta adaptación musical, la literatura y los diversos mitos, evidencian el misterio y el enigma que representa la rueca. Desde el Museo Textil de Oaxaca te invitamos a no perder de vista estos detalles de la vida cotidiana que, aunque parecen inconexos, nos unen en el espacio de la tecnología y la costumbre.

Entrevista con Purvi Shah, directora de StoryWeaver

La plataforma digital de libros infantiles multilingües, StoryWeaver, es una iniciativa de Pratham Books, una editorial sin fines de lucro con sede en la India. Por medio de la plataforma los usuarios pueden leer, escribir, traducir, descargar, imprimir y compartir historias de forma gratuita.

Desde febrero de 2019, el proyecto Endless Oaxaca Multilingüe (EOM) de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca ha hecho uso de la plataforma StoryWeaver para traducir cientos de historias al triqui, chatino, mixe y otras lenguas para la versión oaxaqueña del sistema operativo Endless. A partir de esta experiencia, y dado el positivo recibimiento de la plataforma en Oaxaca, el proyecto EOM y StoryWeaver están explorando nuevas dimensiones de esta alianza para crear más materiales de lectura para niños en lenguas indígenas de Oaxaca y México.

En junio de 2021, Michael Swanton (MS) entrevistó a Purvi Shah (PS), directora de StoryWeaver. Compartimos aquí algunos fragmentos.*

MS: ¿Qué es StoryWeaver?

PS: StoryWeaver es una iniciativa de Pratham Books. Entonces, antes de contarles sobre StoryWeaver, ¡debo contarles acerca de Pratham Books!

Pratham Books es una editorial de libros para niños sin fines de lucro con sede en la India. Uno de cada dos niños en el país no puede leer a su nivel de grado correspondiente. Este inmenso déficit de lectura se debe a una variedad de razones, incluida la falta de material de lectura de calidad en sus lenguas maternas y la escasez de material de lectura más allá de los libros de texto escolares.

Sin un acceso fácil a los libros en su lengua materna, los niños tienen dificultades para aprender a leer y practicar sus habilidades de lectura. Pratham Books se creó en 2004 y nuestra misión es poner “un libro en la mano de cada niño”. Desde entonces, hemos creado libros de cuentos atractivos en varios idiomas de la India y generado formatos para ayudar a los niños a descubrir el placer de la lectura […] Pero una de las preguntas que seguía surgiendo era: ¿cómo llevar libros a los niños de una manera sostenible y creciente para acelerar el progreso hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación de calidad para todos?

Respondimos a esto en 2015. El 8 de septiembre, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, con el lanzamiento de StoryWeaver, una plataforma digital construida para escalar los esfuerzos con el motivo de afrontar la escasez de libros para niños a través de un nuevo enfoque en su creación y distribución.

En esencia, StoryWeaver es un repositorio de libros de cuentos multilingües de alta calidad y con licencia abierta. Cada libro está disponible de forma gratuita en múltiples formatos. Se pueden leer en línea y, teniendo en cuenta la brecha digital, para que ningún niño se quede atrás, se pueden leer sin conexión, descargar, imprimir e incluso readaptar. También alojamos contenido de otras editoriales globales. Las herramientas de traducción y control de versiones ayudan a personalizar los libros para localizarlos de acuerdo con los requisitos de la cultura y lugar de la traducción. Así, estos recursos quedan disponibles para otros usuarios creando un efecto multiplicador y amplificando el impacto al mismo tiempo. StoryWeaver se lanzó con 800 libros en 24 lenguas en 2015. Un poco más de 5 años después, en julio de 2021, tenemos más de 35,000 libros en 300 lenguas.

MS: ¿Cómo se adaptó StoryWeaver a otras lenguas y partes del mundo fuera de la India?

PS: La UNESCO manifiesta que el 40% de la población mundial no tiene acceso a libros en su lengua materna. Para convertirse en lectores, los niños deben tener acceso a libros en los idiomas que hablan y comprenden. ¿Cómo podemos abordar estos desafíos a gran escala? Creemos firmemente en el poder de la colaboración y en la distribución de la capacidad para resolver el problema de la escasez de libros; este es uno de los principios rectores de nuestra plataforma. Todo lo que se necesita para contribuir es acceso a internet y una cuenta gratuita de inicio de sesión en StoryWeaver para poder crear o traducir y publicar un cuento.

Nos esforzamos mucho para que la experiencia y las herramientas de StoryWeaver sean muy fáciles de usar y también inclusivas. Además, StoryWeaver es compatible con Unicode, lo que permite la adición rápida de escrituras complejas. Por ejemplo, durante la primera semana que lanzamos StoryWeaver recibimos una solicitud para agregar el idioma jemer. En solo 48 horas, los usuarios podían llegar a la plataforma y traducir libros a esta lengua.

MS: Mencionas que no habías previsto trabajar con las lenguas subrepresentadas o en peligro de extinción, pero India, al igual que México, es uno de los países con mayor diversidad lingüística en el mundo. ¿Han encontrado una respuesta semejante dentro de la India para esto?

PS: ¡Sí! Cuando lanzamos, esperábamos aumentar nuestro acervo a los 22 idiomas oficiales de la India; hoy, tenemos contenido en 80 idiomas del país. La huella lingüística de StoryWeaver refleja la diversidad de la India, con libros de cuentos en los principales idiomas indios (hindi, canarés, maratí), lenguas clásicas (sánscrito), lenguas indígenas (kora, pawari), lenguas minoritarias (konkani) y lenguas en peligro de extinción (mundari, toto).

MS: Mirando hacia el futuro, ¿cómo les gustaría que se desarrollara StoryWeaver?

PS: StoryWeaver está muy centrado en acelerar nuestro trabajo en torno a tres pilares esenciales de libros con licencia abierta para niños: creación, acceso y uso. Estamos desarrollando programas de aprendizaje fundamentales, recursos didácticos asociados y contenido en las lenguas maternas para contribuir a la educación en el mundo posterior a la pandemia, a fin de garantizar que ningún niño se quede atrás. En términos de tecnología, estamos interesados en explorar cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para contextualizar los libros infantiles.

Otro objetivo clave es colaborar con socios de todo el mundo para poner a disposición conjuntos concretos de contenido hiperlocalizado y verificado en todas las lenguas, con el fin de desbloquear estas barreras de acceso, y para 2030 —cuando el mundo necesite alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS4): Educación de calidad para todos— que todos los niños tengan acceso a un número considerable de libros en su lengua materna.

*Puedes leer la versión extendida de esta entrevista en el blog de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova. bibliotecajuandecordova.mx

El día que todo cambió. Con o sin vacuna, usa cubrebocas

La vida cambió, el futuro es otro; parece que la COVID-19 llegó para quedarse. Pero no todo es malo. Si bien, hemos sido renuentes a los cambios porque afectan nuestro sentido de confort, también sabemos adaptarnos, como pasó, por ejemplo, con el uso de tecnología que hace 20 o 30 años era solo un sueño. Podríamos pensar que nos adecuamos tan bien a esas situaciones porque el cambio ha sido paulatino y nos ha permitido ajustarnos y modificar esa nueva normalidad. La pandemia, sin embargo, nos tomó por sorpresa y obligó a hacer cambios drásticos y no planeados, pero, sobre todo, no diseñados expresamente para nuestra “comodidad”.

Esta situación que se vive a nivel mundial nos ha llevado a manifestar nuestras mejores actitudes; aunque, también, las peores: la escasa empatía, la pobre búsqueda de información y la actitud egoísta para con quienes nos rodean, por mencionar solo algunas. Desgraciadamente, a estas alturas la pandemia ha hecho emerger un comportamiento que comienza a ser un marcaje socioeconómico. Por un lado están los que pueden vacunarse, quienes pueden viajar, los que tienen acceso a servicios médicos de primera y los que pueden hacer home-office; por el otro, la mayoría de las personas no tiene esas posibilidades y, además, su trabajo requiere que se desempeñe de forma presencial, como en la venta de productos de primera necesidad, o en la prestación de otro tipo de servicios.

Es muy importante que entendamos que las personas que nos brindan atención —meseros, cajeros, taxistas, médicos, recepcionistas, maestros, entre muchos más— no tienen la obligación de cuidar de nuestra salud a costa de la suya y de la de su familia. En México es común compartir nuestro hogar con personas de todas las edades, con diferentes padecimientos, algunos menos graves que otros; y ahí estamos los que debemos salir y trabajar. ¿De qué manera podemos tocar los corazones para que entendamos y cuidemos a todas esas personas que son invisibles, pero que están detrás de quien que nos está brindando un servicio?

Recordemos que la vacuna no impide que enfermemos o que contagiemos a alguien: lo que sí hace es reducir el riesgo de muerte y evitar que la enfermedad sea grave; pero si contagiamos a alguna persona que no está vacunada, podríamos ser responsables de que muera.

Sabemos que este proceso ha sido duro, difícil, y, sobre todo, cansado. Tal vez eres de los afortunados que no ha perdido a nadie cercano, o lejano. Pero estamos los que hemos despedido a algún familiar o amigo; y esas personas, las que ya no están —que eran vecinos, meseros, taxistas, doctores—, quizá no tenían un vínculo directo contigo. A pesar de ello, hoy puedes ayudar a que no se pierdan más vidas, a que alguien no pierda a un ser querido.

En los espacios de la Fundación Alfredo Harp Helú amamos lo que hacemos y estamos agradecidos de volver a recibir visitas. A cambio, únicamente te pedimos un poco de incomodidad, ya que con ello nos demuestras que el cariño es recíproco. Por ti y por los que te rodean, no olvides hacer uso correcto del cubrebocas, así como mantener la distancia y lavar tus manos continuamente: recuerda que esto aún no acaba.

Fuego en el diamante

Como si de un estruendo se tratara, en medio de una álgida soledad, la noticia de la reapertura de espacios deportivos —con espectadores— en la Ciudad de México fue la chispa que reavivó la alegría de una afición deseosa por regresar al Diamante.

El inicio de la Temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, y el regreso de la afición escarlata al infierno, el pasado 21 de mayo, significó una carga emocional más allá de lo que cualquier aficionado pudo haber pensado. La sensación de volver a ver el campo de juego, como solamente un apasionado al deporte puede experimentar, acompañada de las memorias vividas hace dos años, en la primera y única temporada en el estadio, propiciaron que el reencuentro entre la Nación Escarlata y su, todavía nuevo, infierno se permeara de un ambiente indescriptible.

En los pasillos inundados de diablos, familias, amigos y parejas, no escapaba a la vista lo evidente de una realidad distinta: rostros con cubrebocas atravesaban la ya icónica Puerta Toledo y, con buena disposición, pendientes a las instrucciones dictadas por el personal de seguridad del inmueble, circulaban de manera ordenada a través de los filtros de sanidad.

Durante toda la temporada se vislumbró un ambiente propio de fiesta, y los aficionados escarlatas procuraron obedecer los lineamientos implementados dentro de las instalaciones, siendo el distanciamiento social, el uso de cubrebocas y el empleo de gel antibacterial los principales invitados al festejo.

Y de pronto, silencio. Un momento de reflexión orientado al recuerdo de aquellos cuya llama se extinguió a causa de la situación que impera aún el día de hoy; recuerdos de seres queridos que perdurarán para siempre en nuestra memoria.

Y así como se cantó el Play ball inicial, pronto las luces del estadio se apagarían para inundar las gradas de oscuridad; una oscuridad agradable, más reconciliadora, incluso cálida, distinta a la vivida en 2020, propia de una pausa que conlleva no a un final, sino a un nuevo comienzo.

El Diamante de Fuego volvió a arder tras una nueva temporada al lado de sus Diablos, por el regreso de la afición a casa, y por aquellos que, sin saberlo, siguen formando parte de nuestra historia. La llama que identifica y da calor al Estadio Alfredo Harp Helú está más encendida que nunca.

La vida de un deportista durante la pandemia

Recordar el 2020 es revivir un año lleno de malas noticias que inundaron los medios de comunicación alrededor del mundo. Fuimos testigos de la pérdida de empleos y, también, tristemente, de la pérdida de vidas en todos los rincones de la tierra. A muchos, la pandemia nos arrebató a seres queridos y nos cambió el rumbo. Tales acontecimientos no hicieron excepciones: sin importar clase social, fama o profesión, a todos nos tocó afrontarlos de forma similar. Hoy, Samar Leyva, jugador consolidado y muy querido de los Guerreros de Oaxaca, nos platica cómo ha sido la vida de un jugador profesional de beisbol durante esta difícil temporada.

Como muchos sabemos, dedicarse de manera profesional a cualquier deporte es arriesgado, ya que seguir un sueño requiere de muchos sacrificios, responsabilidad y dedicación. Un deportista profesional depende económicamente de su carrera, por lo que una lesión, el bajo rendimiento en su disciplina o hasta la edad son cosas que pueden afectar sus ingresos; lamentablemente, acontecimientos fuera de nuestro control, como el caso de esta pandemia, fueron los que más perjudicaron a la industria del deporte.

“Fue un año muy complicado para nosotros, pero también de mucho aprendizaje en nuestras vidas. Yo tengo familia, una esposa e hija que necesitan comer, además de estudiar y vivir de forma digna […] Al no tener una temporada todo resultó frustrante, afortunadamente tengo ahorros por mi trabajo de años anteriores, pero, aun así, nos la vimos muy duro”.

Mencionó el pelotero profesional ya con siete temporadas en el beisbol de verano: “Tuve que buscar trabajo fuera de lo que normalmente hago por unos meses; para fortuna, mi esposa me ha ayudado mucho y hacemos un gran equipo respecto a nuestros ingresos en la familia. Es ella, sin duda, un pilar importante para mi hija y para mí”, agregó.

Gracias a que la temporada de la liga de invierno sí se llevó a cabo, muchos jugadores mexicanos, cuyos equipos no tuvieron actividad durante el verano, pudieron sobrellevar las dificultades económicas. Samar Leyva culminó de la siguiente manera:

“Jugar en el inverno fue bueno para muchos peloteros, pese a que hubo varios cambios en lo económico, pero nos ayudó a terminar bien el año con nuestras familias; ya para este 2021, con la decisión de jugar en el verano, fue un respiro para todos nosotros, sobre todo con la ayuda brindada por mi equipo Oaxaca, a quien agradezco infinitamente por todo el apoyo hacia nosotros”.

A poco tiempo de que termine la temporada 2021 de la LMB, tenemos la esperanza de que el siguiente año se vuelva a vivir el juego, tal y como estábamos acostumbrados. Que pronto los estadios se llenen a su máxima capacidad y podamos abrazarnos para celebrar triunfos; pero, principalmente, ojalá el beisbol vuelva a ser una gran fuente de empleos, ya que de esta industria dependen no solo jugadores, sino también el cuerpo técnico, gente de mantenimiento de los estadios, staff administrativo, vendedores, entre muchos más.

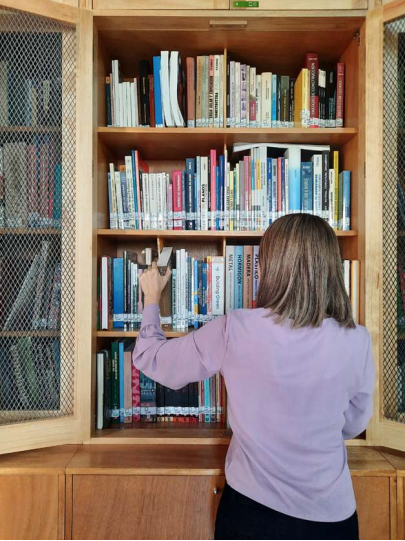

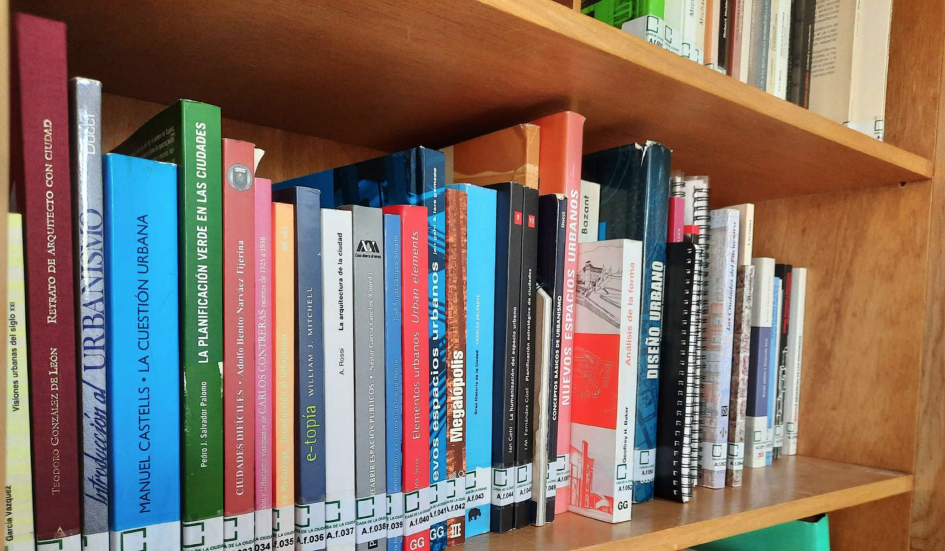

Aprendizajes en el proceso de catalogación del acervo de Casa de la Ciudad

El acervo bibliográfico de la Casa de la Ciudad cuenta con poco más de 2800 ejemplares. Es un acervo especializado en la arquitectura oaxaqueña, la restauración y el urbanismo que tratamos de mantener actualizado continuamente. Quienes lo consultan suelen ser investigadores, estudiantes de arquitectura o interesados en el urbanismo y en la historia de la ciudad. En miras de un mejor servicio, buscamos brindar herramientas que faciliten su consulta.

Hasta hace poco más de un año, el equipo que actualmente conforma a la Casa de la Ciudad no habíamos tenido un acercamiento al trabajo de catalogación bibliográfica formal. El camino comenzó a inicios de 2020 con el proyecto El Baúl, que busca tener en línea las referencias bibliográficas de las diferentes colecciones de la FAHHO. Al principio representó un desafío, ya que el trabajo realizado hasta el momento había sido únicamente de control de entradas, consultas e inventario, y el ingreso al sistema de catalogación digital implicaba un esfuerzo mucho mayor que exigía cierto nivel de capacitación en el campo de la bibliotecología.

La Casa de la Ciudad está integrada por profesionales del campo de la arquitectura, la comunicación y el diseño, por lo que la bibliotecología resultaba una disciplina nueva al inicio del proceso. Entendimos que habría mucha información que conocer, integrar y hacerla funcional en la práctica. Gracias a la paciencia y trabajo constante con la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, logramos trasladar esa información a una práctica diaria para facilitar a los usuarios y al personal el acceso remoto a los recursos materiales de todas las bibliotecas de la FAHHO.

Nos hemos unido a un equipo de catalogadores de la Fundación para llevar a cabo capacitaciones constantes e intercambio de información que nos permita comprender cada vez mejor la complejidad de los procesos de catalogación bibliográfica, y así mejorar nuestras prácticas dentro de las bibliotecas. Hemos organizado el acervo por temáticas y, hasta el momento, hemos ingresado al inventario la sección de Historia de la Arquitectura y avanzado significativamente en el apartado de Historia de la Arquitectura en Oaxaca.

Parte de esta experiencia fue compartida en la mesa “Intercambio de conocimientos, experiencias y aprendizajes en tiempos emergentes” en el VII Foro Itinerante de la Red de Unidades de Información de Oaxaca, el 20 de julio de 2021. Explicamos de qué forma el proceso de catalogación ha servido para conocer a fondo el contenido del acervo, no solo para ser digitalizado, sino para comprender el auténtico valor de lo que tenemos entre manos. La experiencia resultó enriquecedora para las áreas de especialización de quienes participamos. El proceso permitió crear una pequeña pero diversa comunidad de bibliotecarias y bibliotecarios emergentes y de trayectoria. El aprendizaje más valioso, además de los conocimientos prácticos, fue entender la importancia de este trabajo y valorar el esfuerzo que los bibliotecólogos, bibliotecarios y responsables de acervos hacen todos los días al interior de las bibliotecas: un trabajo silencioso que vuelve posible el acceso al universo de libros, imágenes, audios, material audiovisual y recursos de información en todo el mundo. Un esfuerzo de constancia y disciplina que implica conocimiento de materiales, manejo de bases de datos, procesos de búsqueda, catalogación, organización y orientación a lectores.

Proyecto Actualización de Inventarios MUFI

Durante el mes de noviembre de 2020, el Mufi comenzó el Proyecto Actualización de Inventarios con el objetivo de clasificar y realizar una actualización del contenido de las colecciones de su acervo, y el de la Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío. Poco tiempo después, se integró la colección numismática de don Alfredo Harp Helú, que reúne monedas antiguas y conmemorativas de México, así como monedas de otros países.

Para organizar el acervo se priorizaron las colecciones de países con mayor número de piezas y se seleccionaron cinco: Estados Unidos, Francia, Hungría, Italia y Líbano. Se acordó que, al concluir con alguna de estas, se continuaría con Rusia y la Colección Raúl Fernández, formada por álbumes temáticos de transportes, animales y arte que reúnen estampillas postales, sobres de primer día de emisión y hojas recuerdo de distintos países. Aunque también se enumeraron y enlistaron colecciones por país con menor número de timbres como Malasia y Mongolia. Identificamos la filatelia temática que abarca los tópicos de flora, fauna, deportes, medicina, arquitectura, política, transportes, tecnología y comunicaciones.

El proceso ha implicado realizar una clasificación por pieza, separar timbres con el mismo motivo o por serie, identificar variedades filatélicas como el color, dentado y el tipo de papel. Así como la asignación del número Scott y el valor estimado, según sea nuevo o usado, estos últimos datos otorgados por el catálogo especializado de timbres postales Scott. Durante el primer mes se clasificaron alrededor de 13651 timbres postales y 2 632 monedas de la colección numismática.

Para dar seguimiento a este proyecto fue necesario diseñar bitácoras por colección en las cuales se registró el número de piezas clasificadas, el número de sobres glassine que se utilizan para el resguardo de los timbres y las actualizaciones de registros en inventario (que implica la búsqueda de emisiones en los catálogos especializados).

En la biblioteca se realizó la clasificación de ejemplares del Fondo Cossío: catálogos nacionales, internacionales, temáticos y de exposiciones filatélicas; boletines, revistas, subastas y folletos. Sin embargo, también se identificaron recortes de periódicos con notas afines a filatelistas, exposiciones nacionales e internacionales, asociaciones y filatelia en general. Además, se actualizó el inventario de la colección Mufi.

En la siguiente infografía se muestra el resumen del significativo avance que se ha alcanzado durante diez meses de trabajo. Un proyecto que es posible gracias a la participación del personal asignado a esta tarea procedente de diferentes filiales de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, del Museo Infantil de Oaxaca (MIO) y de la Biblioteca Infantil BS, así como al personal del Mufi.

Este proceso continúa y, en poco tiempo, la clasificación de estas importantes colecciones filatélicas estará concluida.