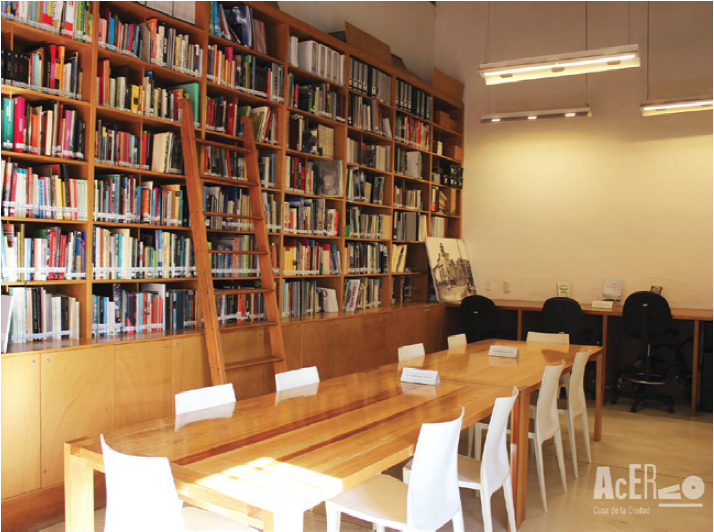

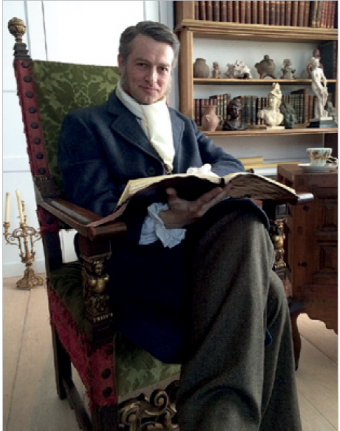

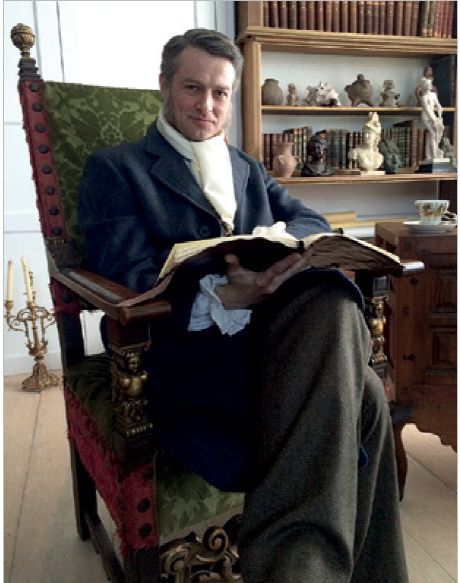

La Casa de la Ciudad, comprometida desde hace más de catorce años con ser un centro de estudio dedicado al análisis de los temas de ciudad, ha creado un acervo especializado en temas urbanos y de conservación del patrimonio edificado. Se encuentra en crecimiento permanente, gracias a las donaciones y adquisiciones que se realizan constantemente para mantenerlo actualizado de acuerdo con las nuevas teorías y la información reciente en temas de restauración, historia de Oaxaca, espacio público y diseño de las ciudades.

El objetivo de contar con un acervo especializado y abierto a consulta es estimular la investigación sobre los fenómenos urbanos, apoyar el desarrollo teórico de proyectos que busquen el mejoramiento de la ciudad y el cuidado de su patrimonio tangible, así como ser un centro de información accesible para estudiantes, académicos y público en general.

En el aspecto urbano, el acervo de la Casa de la Ciudad cuenta con diversos ejemplares que pueden satisfacer las necesidades de consulta e investigación de una amplia gama de lectores; desde el público interesado en tener un primer acercamiento al tema, hasta urbanistas y especialistas en materia de ciudad. Es posible encontrar libros, manuales, gacetas, revistas y guías de diseño que abordan las teorías urbanas con un enfoque sustentable y que hablan de “hacer ciudades” a escala humana. Como ejemplo es posible encontrar libros de Italo Calvino, Jan Gehl, Jeff Speck, Jaime Lerner, Henri Lefebvre, Janette Sadik-Khan, Francesco Tonucci, Elizabeth Plater-Zyberk y Francesco Carerri, entre otros.

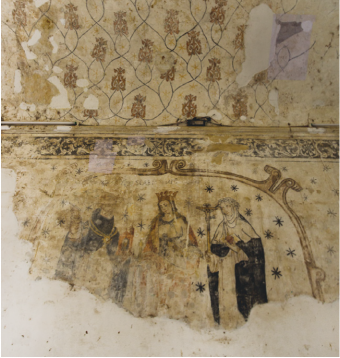

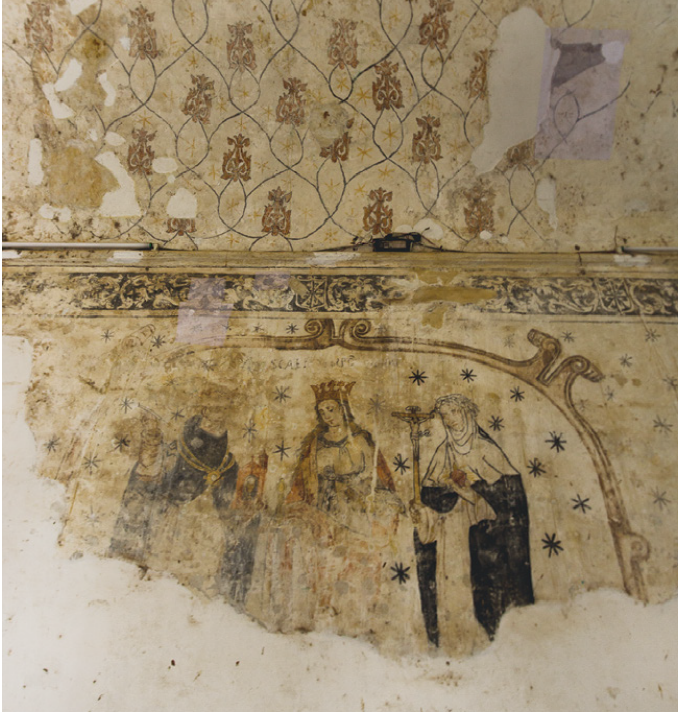

En temas de conservación, los reportes de trabajo de los proyectos que la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca ha ejecutado por medio de su Taller de Restauración están disponibles para consulta. Se encuentran también colecciones completas, como la de Patrimonio Cultural, sobre las teorías contemporáneas de restauración, la intervención del patrimonio y sus fundamentos científicos, así como la colección de los coloquios del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Existen, de igual forma, diversos libros sobre la historia de Oaxaca que tratan sobre su patrimonio tangible, el desarrollo de sus barrios y de la zona metropolitana; escritos por autores como Margarita Dalton, Dora Aceves, Francisco Covarrubias, José Antonio Gay y Juan B. Artigas, entre otros. Además, cuenta con investigaciones detalladas acerca de inmuebles históricos específicos y publicaciones que teorizan acerca de la restauración, y reflexionan sobre el sentido social de la preservación de los bienes culturales, desarrolladas por autores como John Ruskin, Eugenia Macías, Antón Capitel, Salvador Muñoz Viñaz, etc. Reflexionar sobre la conservación, la historia y el desarrollo de nuestra ciudad es una tarea que requiere involucrar a la comunidad, a la academia y a los distintos actores sociales por medio del acceso a la información. De esta manera se pueden generar diálogos y una participación activa en busca de una ciudad más humana.

La biblioteca de la Casa de la Ciudad está abierta al público de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas, y los sábados de 9:00 a 13:00 horas en Porfirio Díaz 115, Centro, Oaxaca.