La historia de los pueblos istmeños retrata a gente combativa, fervorosa, alegre, siempre fiel a sus costumbres. Así se describe Juchitán de las Flores, ahora Juchitán de Zaragoza, cuna de grandes seres humanos. Entre ellos, el maestro Francisco Toledo, quien no deja de prestar atención y brindar ayuda a su lugar natal. Desde el mes de octubre, la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca se unió al rescate de la memoria escrita con un proyecto dirigido especialmente al municipio de Juchitán.

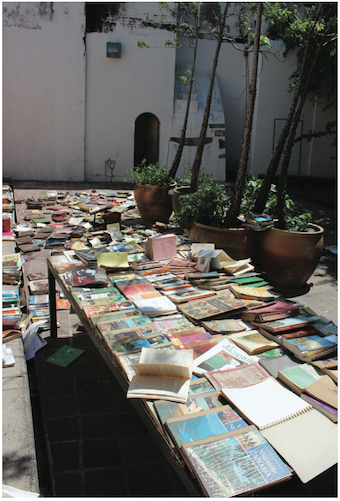

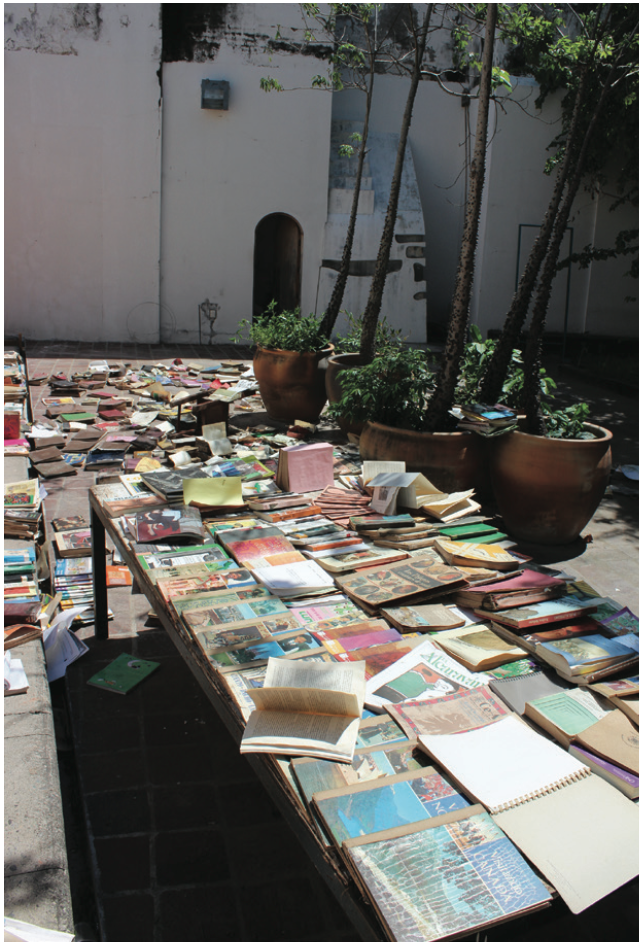

En el rescate de las bibliotecas de Juchitán se puso especial interés en el acervo bibliográfico de la Casa de la Cultura Lídxi Guendabiaani ́, inaugurada en 1972 por el impulso de juchitecos encabezados por Francisco Toledo. En el proceso de revisión de libros nos encontramos con material muy valioso. Reconocimos ejemplares donados por Andrés Henestrosa, con dedicatoria de su puño y letra, publicaciones de Macario Matus, textos en zapoteco y su traducción al español. Hay libros sobre literatura, arte, poesía, cuento, historia, arquitectura, por mencionar algunos; también hay publicaciones sobre historia oral que remiten al origen de los pueblos zapotecos del Istmo. Se recuperaron los libros que dieron origen a esta biblioteca, antecesora del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Es notorio el deseo de sus creadores por sacar a la luz el pasado del pueblo, sobre todo, por el rescate de la lengua materna, el zapoteco. Una labor titánica orquestada y estructurada por parte de estos personajes, no sólo por la donación de libros, revistas y demás géneros, sino por su iniciativa de investigación, y con ésta la producción de textos digeribles para la población, textos amenos que en esencia contienen la cosmovisión zapoteca y la génesis de los zapotecos recogida de la interpretación de códices y de la tradición oral. De la misma manera, encontramos la evolución en la historia de este pueblo, la etapa posterior a la llegada de los españoles, la Independencia, la Revolución, el periodo posrevolucionario, la época de gestación de la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) y diversos libros de arte muy valiosos.

Existen también trabajos de investigación, como por ejemplo una síntesis del trabajo de campo realizado por seminaristas de la diócesis de Tehuantepec, la cual expone datos históricos, recopila la tradición oral de la región y habla sobre la gente más antigua que pobló la región, a quienes llaman Binni Gulaza. Algunos escritores dicen que la palabra “Binni Gulaza” quiere decir, ‘la gente que dispersó la danza’, otras personas afirman que su significado es ‘la gente más antigua de aquellos tiempos’. Después apareció la raza actual de los Guizii, nombre de Tehuantepec en zapoteco.

Aparecieron libros dañados, húmedos y contaminados por hongos, como la biografía de Heliodoro Charis Castro, que al parecer fue dictada por él. Además una publicación con dedicación especial de donación del Mtro. Andrés Henestrosa, titulado El maíz riqueza del pobre; así como Los Zapotecos de Macario Matus, una compilación de cuentos escrita en zapoteco y castellano.

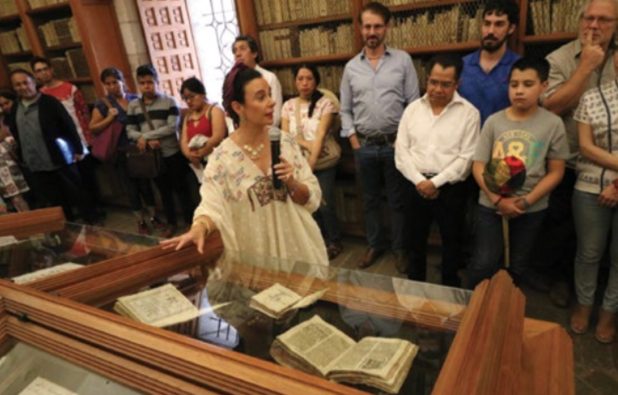

El deseo del maestro Toledo de impulsar una sociedad culta, asidua a la lectura, apreciadora del arte en la región de Juchitán, no se queda en el periodo mencionado del génesis de la casa de la cultura juchiteca. Su labor como mecenas sigue rindiendo frutos, sus esperanzas no se apagan. La doctora María Isabel Grañén y el señor Alfredo Harp contribuyen a la causa apoyando con recursos y personal capacitado para restaurar los edificios y rescatar la memoria escrita de los pueblos del Istmo. Es por ello que esta tragedia provocada por el terremoto debe tomarse con actitud positiva, considerarla una oportunidad para el renacimiento, retornar a las raíces y recobrar la grandeza que ha caracterizado a los zapotecos del Istmo.