El nivel de conocimiento que alcanzamos como seres humanos puede ser muy falaz. Sería largo reflexionar acerca de la calidad y profundidad del conocimiento que hemos adquirido por la profesión u oficio que ejercemos, mismo que varía notablemente de una persona a otra, aun con circunstancias o trayectorias personales similares.

Por otro lado, hablando de nuestra realidad inmediata, la mayoría pensamos conocerla “al dedillo”: los lugares que frecuentamos (digitales o reales), el hogar que habitamos, las personas que nos rodean. Esto, claro, sería muy discutible si consideramos el gran número de sorpresas que todo ello nos genera, muchas veces hasta de manera reiterada.

Un número menor de personas pensamos que conocemos bien los fenómenos naturales que ocurren en nuestro mundo, sus causas y consecuencias. Y con todo, de cuando en cuando surgen fenómenos no muy conocidos, como ocurrió recientemente con la Dana que golpeó violentamente a España. Ahí fue cuando muchos supimos que “el fenómeno por el que suceden fuertes tormentas a razón de que una masa de aire frío se separa de la corriente en chorro y se desplaza sobre una zona, interactuando con masas de aire más cálido y húmedo”, se llama, precisamente, Dana.

Y creo que un número muchísimo menor estamos interesados (y, por consecuencia lógica, conocemos bastante menos) sobre lo que ocurre fuera de nuestro planeta; justamente en ese infinito espacio tiempo que tantos científicos, célebres y no tan célebres, han estudiado a lo largo de la historia. Gracias a ese número de personas es que la mayoría sabemos por qué ocurren el día y la noche, o por qué hay ciclos lunares. Sin embargo, es un gran número el de quienes nos limitamos solo a experimentar las diversas emociones que nos provocan los misterios que miramos en el cielo.

Todos esos fenómenos que ocurren fuera de nuestro planeta existen aún si no los conocemos; y de hecho varios de ellos nos han afectado o afectan de un modo u otro, aún si no somos conscientes de su existencia y menos de su procedencia o evolución. Decía el escritor Ermilo Abreu, en su célebre Canek: “Aunque no se conoce, existe el número de las estrellas y el número de los granos de arena”. Aunque no lo conozcamos, ese número existe. Pese a que no seamos conscientes de la importancia de ciertos fenómenos que ocurren en el universo, ellos existen y de algún modo tienen relación con nuestro planeta…, y, por ende, con todos los seres que lo habitamos.

¿Cuánto nos faltará por descifrar del universo? ¿Cuánto conocimiento tenemos pendiente por adquirir respecto al espacio-tiempo donde transcurre nuestra vida? El universo con sus galaxias, estrellas, planetas, supernovas, agujeros negros, asteroides, nebulosas, constelaciones; con todos los fenómenos que le son propios; con esa energía que está constantemente en movimiento, y que, en esencia —como enunciara el gran químico Lavoisier—, “ni se crea ni se pierde, solo se transforma”; toda esta inconmensurabilidad es una fuente in-a-go-table de conocimiento desafiante para la inteligencia humana.

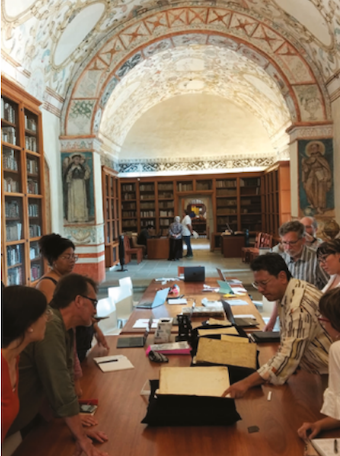

La razón esencial de que el Centro Cultural San Pablo abra espacios al Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México es precisamente el hecho de que compartimos la convicción de la necesidad de conocer nuestro universo, ese que parece lejano, ¡pero existe! Y no solo existe, sino que formamos parte de él, con todo y sus reglas del juego.

Alcanzar una mayor conciencia de nuestra finitud y del valor real de nuestra vida y paso por este planeta, puede ser también, sin duda alguna, parte de la importancia que tiene estudiar astronomía. Y desde luego, lograr esa conciencia de cuán limitado puede ser el conocimiento humano de todo cuanto nos rodea, es muy posible que redunde en un mayor interés por desentrañar, aunque sea un poco, el movimiento infinito que se gesta en el universo.

Movimiento, energía, elementos en constante interacción y cambio: cuánto hay por conocer. Ni qué reclamar a Carl Sagan cuando afirma que “un universo del que conociéramos todo, sería estático y deprimente, tan aburrido como el cielo que nos prometen ciertos teólogos pobres de espíritu”.1 Nada hay de aburrido en el universo. Y sí hay, literalmente, un infinito por descubrir y conocer.

1. Carl Sagan, El cerebro de Broca (Barcelona: Crítica, 2017)