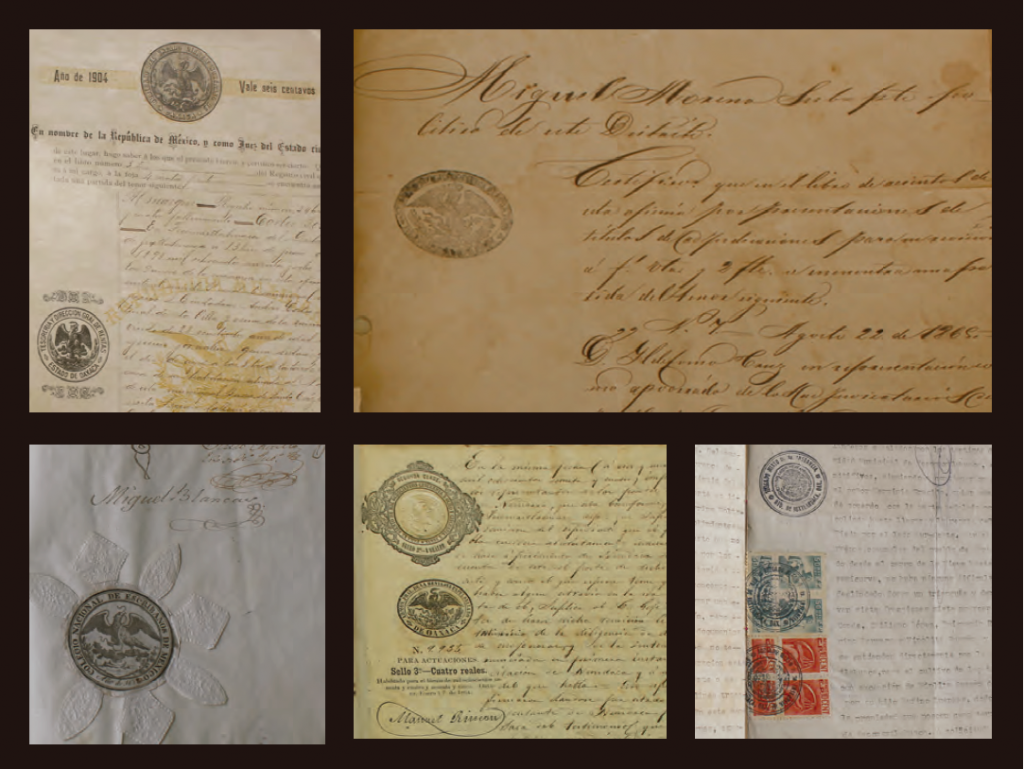

El águila real ha sido un símbolo constante a lo largo de la historia de México, es un elemento esencial de la representación gráfica del escudo nacional mexicano que puede verse en la bandera, monedas, condecoraciones, etc. En los archivos municipales se encuentra en muchos documentos que utilizan el sello con el símbolo patrio que nos identifica como mexicanos.

A lo largo del tiempo, el gobierno se ha preocupado por administrar su propio papel para evitar los fraudes en la documentación oficial. Desde la época colonial se estableció el uso de papel sellado para dotar de valor jurídico a contratos, escrituras públicas, diligencias judiciales y demás oficios. Incluso representó una de las rentas más importantes para la hacienda pública, por eso existieron penas para falsificadores, cómplices y encubridores. El papel sellado se continuó usando a pesar de que, en 1871 se expidiera una Ley del Timbre que pretendía sustituir los sellos por estampillas, pero aún en nuestros días seguimos constatando su pervivencia.

La sigilografía, como disciplina encargada del estudio de los sellos, ha demostrado que son en sí mismos un testimonio histórico al mostrar aspectos sociales, jurídicos, y fiscales de la sociedad que los plasmó en los documentos de sus instituciones. Por eso, pueden ser analizados de diferentes maneras en este caso, el propósito es resaltar la imagen del águila real como componente iconográfico del escudo nacional de los sellos oficiales dentro de los archivos.

Los elementos gráficos del escudo nacional fueron retomados de la tradición oral que narra la mítica fundación de Tenochtitlán en 1325, desde que los mexicas salieron de Aztlán hasta que encontraron el lugar señalado por su dios Huitzilopochtli, en donde encontrarían el águila sobre un nopal devorando una serpiente. En este sentido, la figura del ave rapaz asumió un significado de valentía y de guerra.

Después de la conquista, el águila sobre el nopal fue parte del emblema de la capital de la Nueva España, aunque tuvo que modificarse por los reclamos de las autoridades virreinales que veían con recelo la pervivencia del pasado indígena. Durante la guerra de Independencia, en la bandera de José María Morelos, el ave aparecía sobre el nopal con una alusión a la virgen María. A partir de entonces la insignia adquirió un sentido de unidad nacional en las luchas libertarias contra la opresión colonial y se consolidó como insignia nacional. En 1815 Morelos decretó: “En un escudo de campo de plata se colocará un águila en pie, con una culebra en el pico y descansando sobre un nopal cargado de frutos, cuyo tronco esté fijado en el centro de una laguna. Adornarán el Escudo trofeos de guerra y se colocará en la parte superior del mismo, una corona cívica de laurel, por cuyo centro atravesará una cinta con esta inscripción: Independencia mexicana, Año de Mil ochocientos Diez”. Sin embargo, a pesar esto, no se logró unificar la disposición de dichos elementos.

De hecho, la imagen del águila ha cambiado de acuerdo con las ideologías políticas y sociales de su época. Durante la primera regencia aparecía de perfil con las alas abiertas y con una corona imperial sobre la cabeza. En 1823 el Congreso eliminó los elementos imperiales, pero volvieron a aparecer con el águila de frente nuevamente coronada con las alas desplegadas durante la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Luego Porfirio Díaz decretó eliminar la corona y mostrarla de perfil.

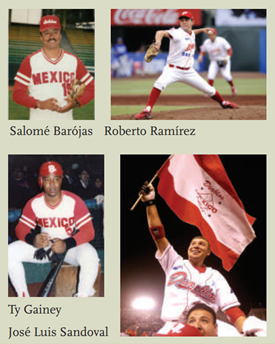

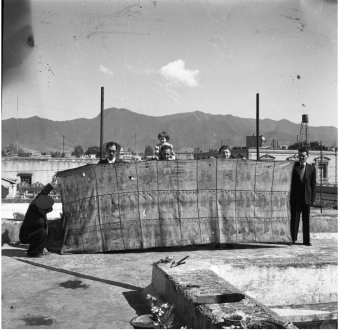

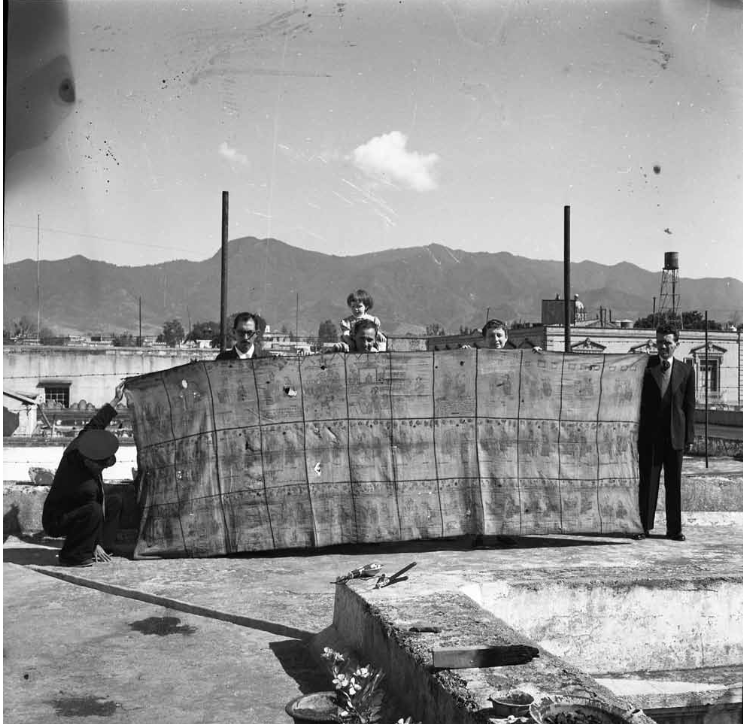

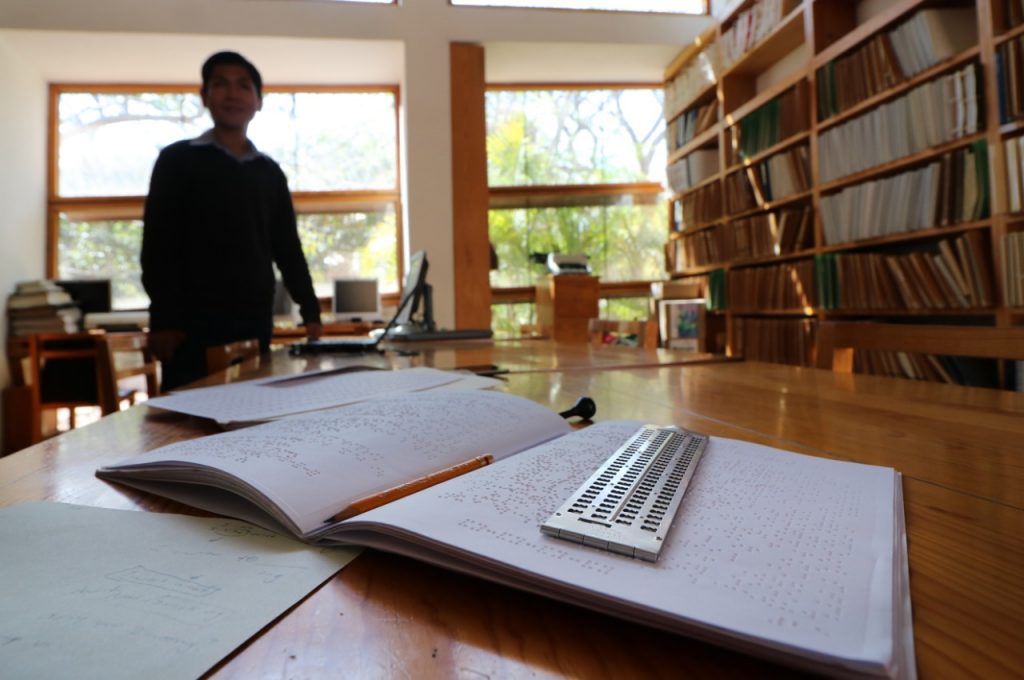

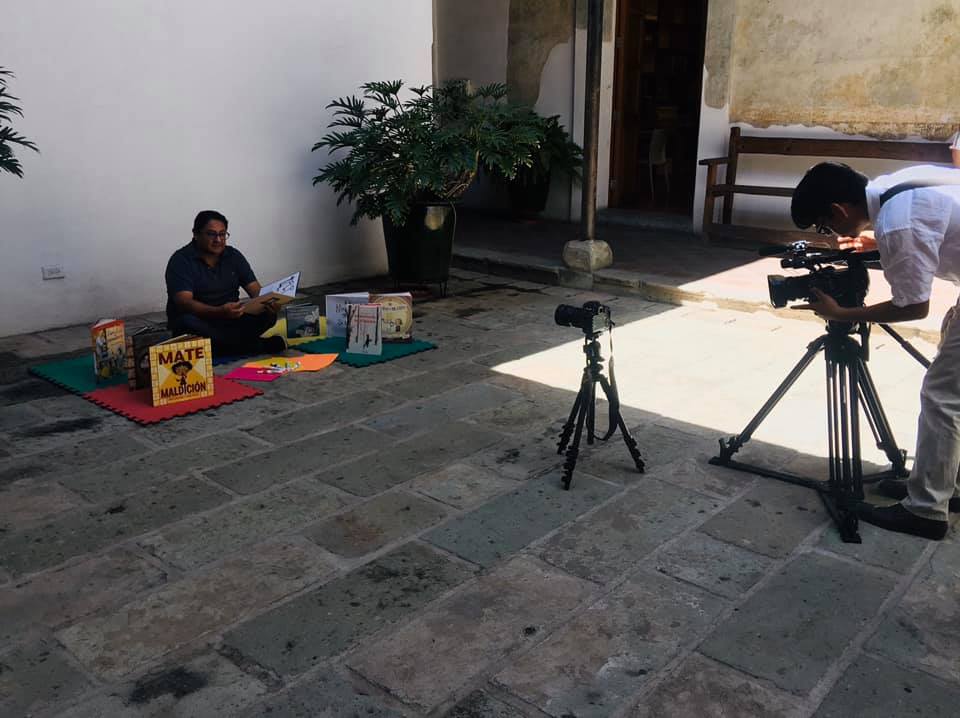

En general, fueron muchas las formas de presentar el águila real: de perfil, semiperfil, de frente, con corona, con gorro frigio, etc. Sin mencionar su distribución con los demás componentes gráficos del escudo. Estas variantes se pueden observar en los documentos municipales de los pueblos de Teococuilco de Marcos Pérez, San Pablo Huixtepec y de los archivos más grandes que organizamos el año pasado, en San Sebastián Tecomaxtlahuaca y San Francisco Telixtlahuaca. En la mayoría de los casos se agregó a la imagen la leyenda de los gobiernos locales para identificar las distintas municipalidades, distritos o instituciones de gobierno.

Actualmente, solo el Congreso puede legislar sobre los símbolos nacionales, pero es importante resaltar que, en cualquiera de sus versiones, el escudo rescata la historia de nuestros antepasados desde tiempos inmemoriales, y cumple una función como medio de unidad al construir una identidad como mexicanos. Por suerte, podemos observar esta evolución en múltiples documentos dentro de los archivos históricos que de igual manera se encargan de conservar la memoria.