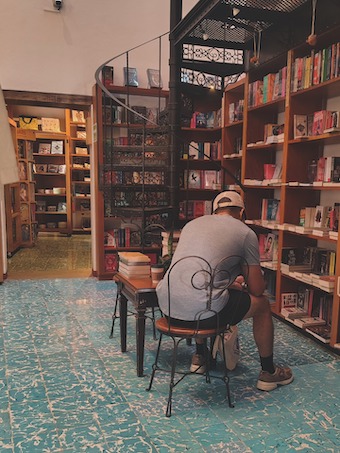

Los libros son compañeros silenciosos: guardan historias, conocimientos y recuerdos. Pero, como todo objeto hecho de materiales orgánicos, también envejecen. A veces los cambios son tan lentos que no los notamos hasta que el daño ya es muy visible. Detectar las primeras señales puede marcar la diferencia entre conservar un libro durante décadas o verlo deteriorarse sin remedio.

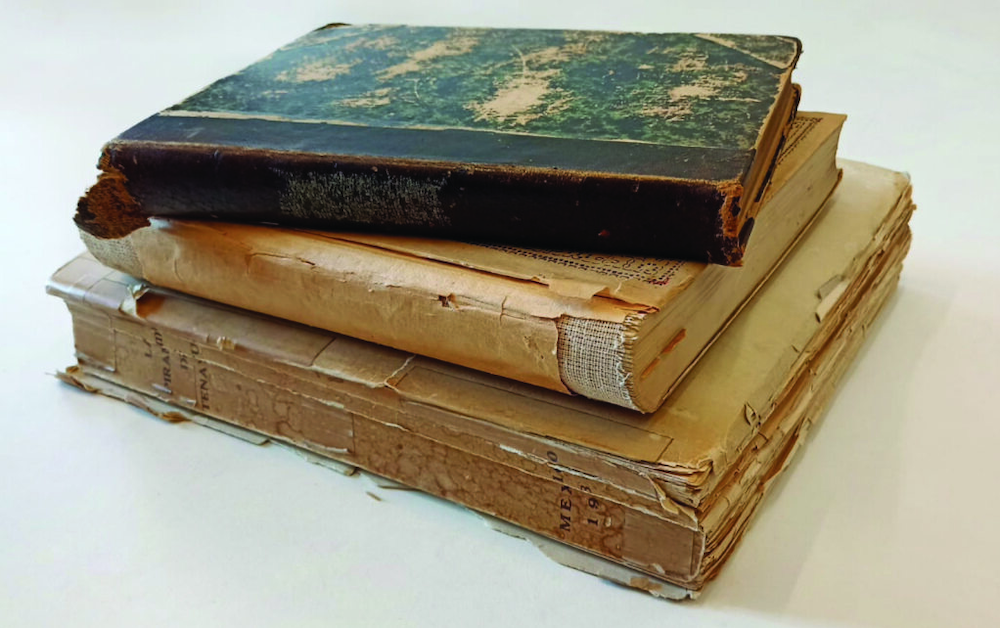

Uno de los problemas más comunes es el moho. Suele empezar de forma discreta: ese olor a humedad que aparece cuando abres un libro guardado mucho tiempo en un lugar cerrado. Después surgen puntitos o manchas de colores —blancas, verdes, grises o negras— con un aspecto polvoso. Además de dañar el papel, el moho es un riesgo para la salud, por lo que conviene atenderlo de inmediato.

Otro signo evidente es el papel amarillento y frágil. Las hojas pierden su color original y se vuelven quebradizas. Esto sucede sobre todo en los papeles fabricados desde el siglo XIX, que contienen sustancias que reaccionan con el aire, la luz y la humedad. El proceso es lento, pero continuo: una hoja que hoy solo luce amarilla puede desgarrarse con facilidad mañana.

También hay que prestar atención a las deformaciones físicas. A veces las tapas y las hojas comienzan a ondularse o a curvarse. Esto suele deberse a cambios bruscos de temperatura y humedad o a que los libros se guardan apilados de forma inadecuada, ejerciendo presión desigual. Aunque parezca solo un problema estético, puede afectar la encuadernación y dificultar la lectura.

Las manchas y la pérdida de color son otro enemigo silencioso. Pueden aparecer como pequeños círculos color marrón claro, marcas de agua o zonas desvaídas por la luz. Su aparición es causada, principalmente, por el contacto con líquidos, la manipulación sin manos limpias o la exposición prolongada al sol. En casos graves, el papel se debilita tanto que la tinta puede difuminarse o desaparecer.

Cómo cuidar tus libros

Para prevenir estos problemas, lo más importante es ofrecer a los libros un ambiente estable: un lugar limpio, seco, sin luz solar directa y con buena ventilación. Procura evitar las estanterías cerca de ventanas o calefactores.

Al manipularlos, hazlo siempre con las manos limpias y secas. Evita usar clips metálicos, separadores o cinta adhesiva que puedan manchar las páginas. Al sacar un libro del estante, no tires de la parte superior del lomo: empuja suavemente los libros vecinos y sujétalo por el centro del lomo; considera que si el libro está apretado en la estantería no solo va a ser mucho más difícil sacarlo, sino que puede deformarse.

Si encuentras moho, manchas graves o papel muy frágil, lo mejor es no intentar repararlo en casa. Limpiar o “arreglar” los libros con productos caseros, secadoras o adhesivos suele empeorar el daño. En esos casos, es conveniente acudir a un profesional en conservación de libros, quien sabrá cómo tratar el problema sin poner en riesgo el material.

Cuidar un libro no solo consiste en preservar un objeto: se trata de proteger las historias, los recuerdos y el conocimiento que contiene. Con un poco de atención y los cuidados adecuados, los libros pueden seguir acompañándonos y ser compartidos con nuevas generaciones.