Un apartado de gran relevancia dentro del Baúl de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca es el que reza “Libros y manuscritos”, que es donde se reune un número importante de referencias bibliográficas de los materiales que resguardan las diferentes bibliotecas de esta fundación y filiales.

A las principales tareas de la FAHHO —promoción del deporte, revalorización y cuidado del medio ambiente y apoyo a la salud— se suma el rescate y difusión de textos que datan de distintas épocas y que se encuentran en diferentes lenguas; lo que explica la adopción de las bibliotecas Andrés Henestrosa y Jorge Luis Borges, además de la creación de una especializada en textos en lenguas originarias y la creación de la Red de Bibliotecas Infantiles BS, entre varias más. Hoy encontramos en línea —es decir, a disposición de todo aquel que las necesite y que tenga un dispositivo con internet— las referencias bibliográficas de los acervos de cada una de las filiales (a excepción de las BS) que componen esta fundación.

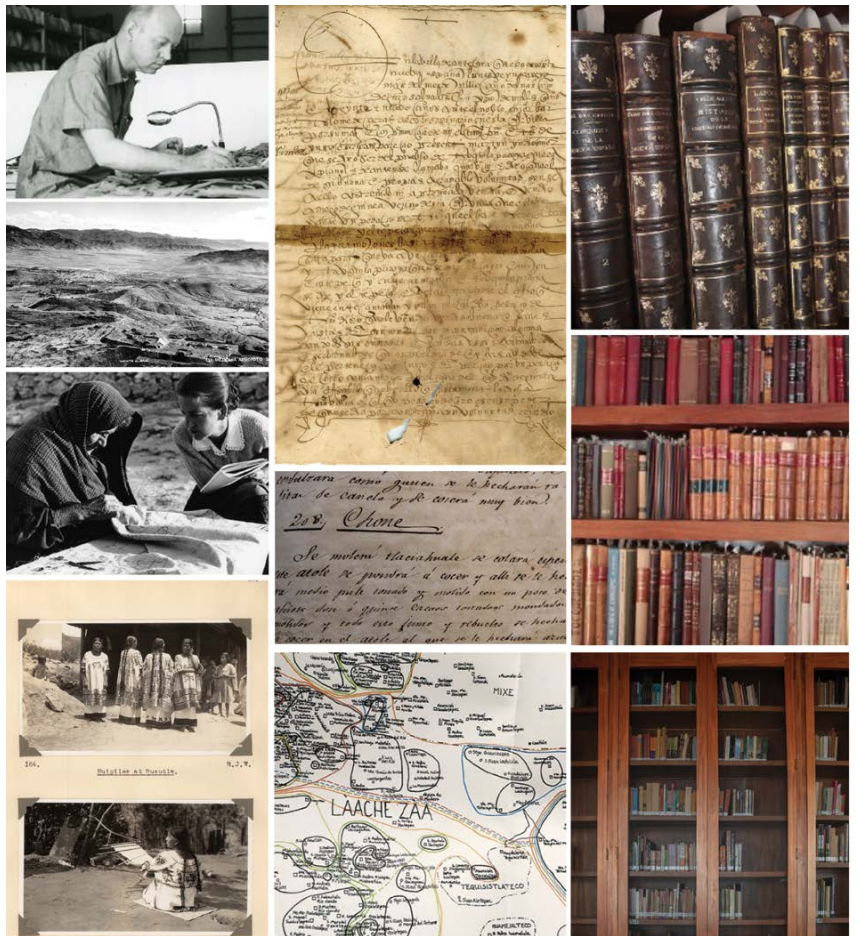

Con un proyecto de Adabi, en el 2008 se empezó a catalogar el acervo bibliográfico de la Biblioteca Francisco de Burgoa que anteriormente solo estaba inventariado. Ante la necesidad de poner al alcance de los usuarios la información, en el 2017 se consideró incluir los registros en el Sistema de Información de la FAHHO (SIFAHHO) para empezar a crear un catálogo colectivo. Hoy, desde el Baúl, tenemos acceso a referencias bibliográficas no solo de su colección antigua, sino también de sus colecciones especiales, que contienen fondos que pertenecieron a importantes personajes de la cultura, política y salud del estado, como el Lic. Benito Juárez Maza, Matías Romero, el Dr. Aurelio Valdivieso y Jorge Fernando Iturribarría, por mencionar algunos. Entre los tipos de materiales que han sido catalogados se encuentran libros, publicaciones periódicas, documentos, fotografías y dibujos.

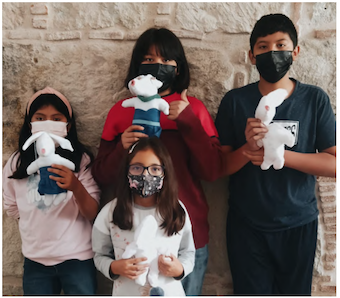

La Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, inaugurada en 2011, al mismo tiempo que el Centro Cultural San Pablo, se ha ganado un reconocimiento por parte de los estudiosos que aterrizan en sus salas para consultar libros especializados, hacer la tarea o leer el periódico. Pero también por parte de los expertos —lingüistas y filólogos— en las lenguas originarias del estado, atendiendo a “la defensa, promoción y preservación de las lenguas y los documentos mesoamericanos” como razón de ser de esta biblioteca. Así, para quienes no tienen la fortuna de pasearse por sus salas o de apoltronarse en sus escritorios, el Baúl FAHHO representa una buena oportunidad. Al día de hoy se ha catalogado un 60 % del acervo de la BIJC, y desde el buscador del Baúl se puede acceder las referencias bibliográficas de manera gratuita. Debemos agregar que, afortunadamente, todas las colecciones se encuentran en constante crecimiento. Los fondos y colecciones que componen este acervo son los siguientes:

El Fondo John Paddock está integrado por fotografías, planos, notas de campo y publicaciones de sus investigaciones arqueológicas, así como sus estudios de códices y lienzos pictográficos.

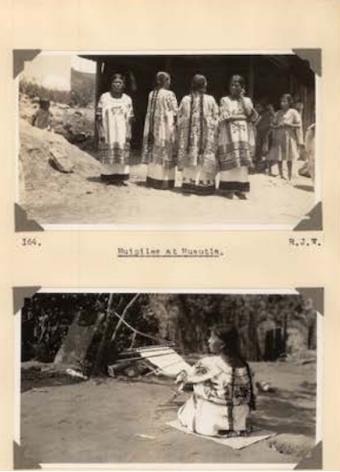

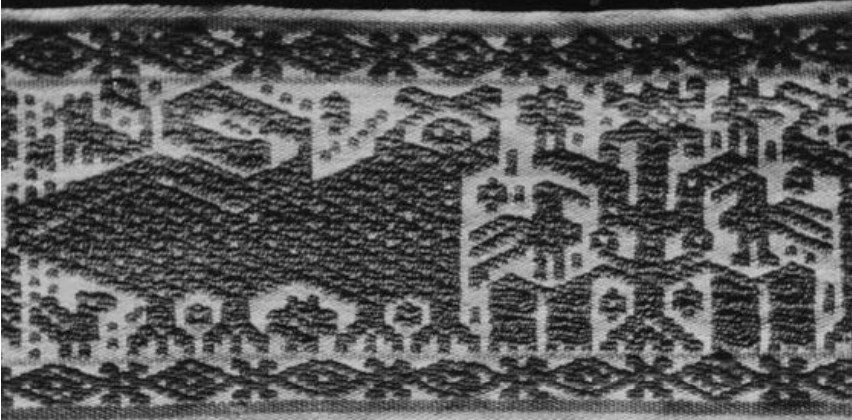

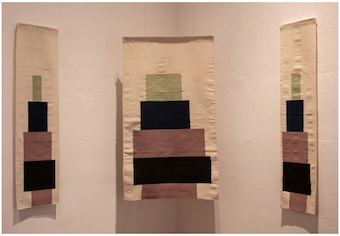

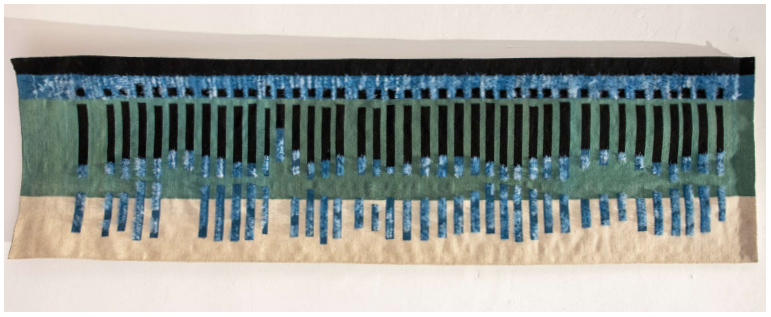

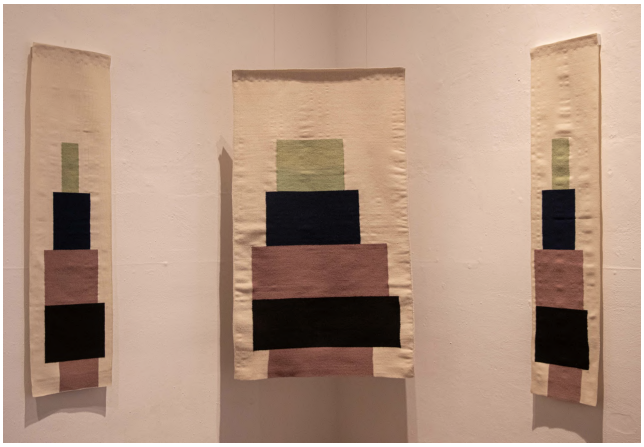

El Fondo Irmgard Weitlaner Johnson contiene “la investigación de mayor rigor, amplitud y profundidad sobre el arte textil indígena”. Esta compilación alberga documentos que la maestra generó durante una trayectoria de 70 años, lo que le otorga a esta colección una importancia fundamental no solo para el estudio de textiles de Oaxaca, sino de México.

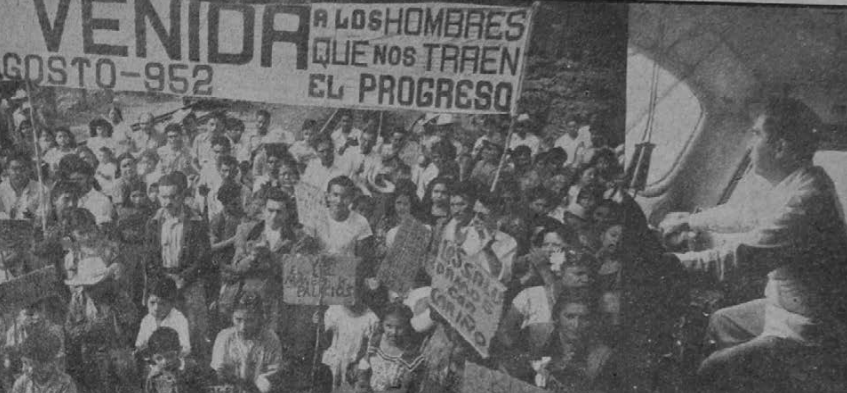

El Fondo Luis Castañeda Guzmán, integrado por fotografías, correspondencia, mapas, planos y otros documentos impresos, da cuenta del recorrido profesional de este abogado y político oaxaqueño, pero también de su participación en el ámbito de la educación y cultura. Aquí encontramos documentos que pertenecieron a su padre, Julián Castañeda, y donaciones de amigos y personas que consultaron documentos y libros de su biblioteca personal.

El Fondo Thomas Smith-Stark lo conforman más de 2500 publicaciones, entre notas, materiales de docencia, borradores, mapas y dibujos de su proceso de investigación, así como su correspondencia personal. La importancia de todo este material se vuelve mayor al agregar las aportaciones que hizo a los estudios de lingüística histórica, lenguas mayenses, zapotecas y hasta a la lengua de señas. Como dato último, desarrolló el que posiblemente sea el más detallado y completo diccionario de una lengua zapoteca contemporánea.

La Biblioteca María Isabel Grañén Porrúa contiene el registro de 61 ejemplares en los que la doctora en Historia y presidenta de la FAHHO ha participado, ya sea como autora, prologuista, presentadora o editora. Destaca el libro de su autoría Los grabados en la obra de Juan Pablos: primer impresor de la Nueva España, 1539-1560 que además cuenta con un prólogo de Clive Griffin y notas del impresor Juan Pascoe. También se registran catálogos de exposiciones, biografías y monografías de temas relacionados con el quehacer de la fundación que preside, como es la historia, el deporte, la gastronomía, entre otros.

La Biblioteca de don Manuel Porrúa arroja 2 430 resultados, que son los libros que el editor e impresor pudo adquirir y atesorar durante su vida. Se registran 695 libros sobre literatura, siendo la de México la predominante.

La Biblioteca de la familia Harp Grañén contiene 947 resultados, y los temas que la componen son arte, beisbol, botánica, historia de Líbano, geografía, literatura, arquitectura, entre otros.

Por otro lado, el acervo de más de 40000 volúmenes sobre historia y literatura mexicana que perteneció al escritor ixhuateco que da nombre a la Biblioteca Andrés Henestrosa se ha catalogado en un 30 % para el Baúl FAHHO. Como se menciona más adelante, han sido catalogados poco más de 5300 objetos, y se cuenta con el registro bibliográfico de 4135 entradas.

En este compendio de referencias bibliográficas, el ávido buscador encontrará 264 libros sobre historia general americana, 204 sobre lengua y literatura, 146 sobre filosofía, psicología y religión, 72 sobre historia mundial, entre otras materias, como medicina, música, ciencias sociales y leyes.

Se ha señalado que su colección de libros sobre historia es una de las más completas sobre el tema en Oaxaca. De ella se encuentra el registro de una Colección de cuadros sinópticos de los pueblos, haciendas y ranchos del estado libre y soberano de Oaxaca —por nombrar solamente lo dos ejemplares más antiguos—, impreso en 1883 por Ignacio Candiani, y Las ruinas de Mitla, de Manuel Francisco Álvarez, impreso en 1900 en los Talleres de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Hombres. En cuanto a los libros sobre literatura, cuenta con un ejemplar de De Lamartine de 1861, traducido por Francisco Zarco.

La biblioteca de la Casa de la Ciudad, especializada en temas de urbanismo, sustentabilidad, arquitectura oaxaqueña y restauración, cuenta con poco más de 2800 ejemplares, de los cuales, 237 se encuentran catalogados en el Baúl FAHHO. Desde enciclopedias, ficciones y catálogos, las referencias bibliográficas que estudiantes y especialistas podrán encontrar —material audiovisual, libros, monografías, enciclopedias y publicaciones periódicas— se enriquecen constantemente; al día de hoy, el proceso de catalogación apenas se encuentra en su fase inicial.

El licenciado José Lorenzo Cossío y Cosío, como se ha mencionado en diversas notas de este boletín, fue un bibliófilo y coleccionista mexicano del que destaca su labor como director de academias de filatelia, numismática y ciencia, y como asesor de cuatro presidentes de la república. Su gran colección bibliográfica se ha dividido en dos repositorios, uno en el edificio de Adabi, en Coyoacán, y otro al interior del Museo de la Filatelia de Oaxaca, a unas calles del corazón de la ciudad. En ambos casos, las bibliotecas llevan su nombre. En cuanto a la colección especializada en filatelia —que contiene a su vez la colección “Beisbol”, “México” y “Postales”—, el Baúl FAHHO aloja registros bibliográficos de 19 ejemplares, puesto que el proceso de catalogación de este acervo se encuentra en su fase inicial. Sin embargo, en el Repositorio FAHHO ya se encuentran más de 2000 imágenes de timbres postales.

Mas adelante ampliaremos la descripción sobre el Fondo Antiguo perteneciente a la Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío que se resguarda en Adabi y que se ha catalogado dentro del Baúl FAHHO.