Exhibida en 2023

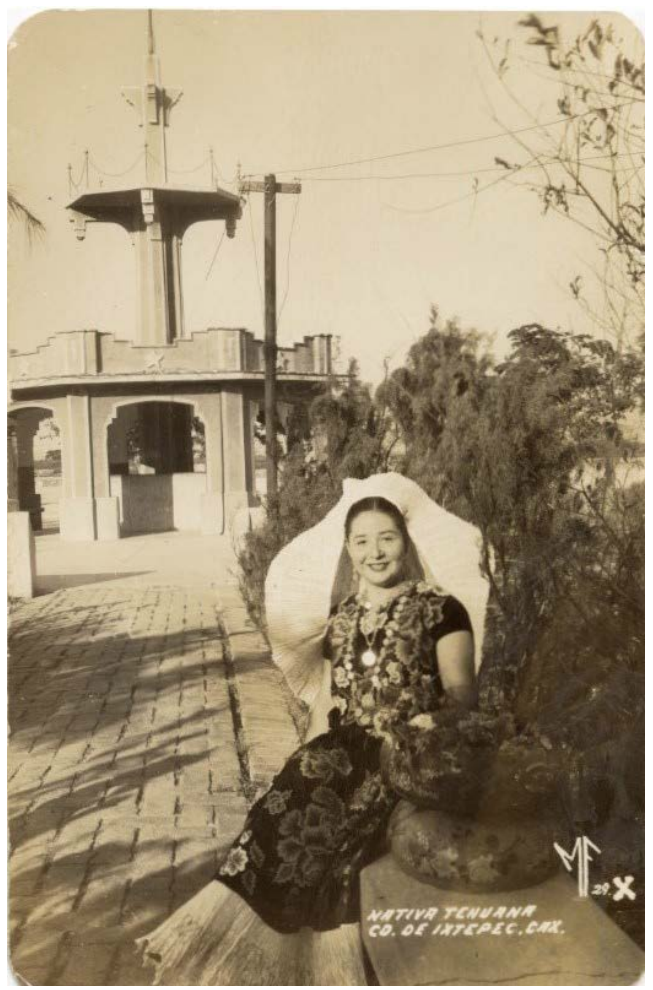

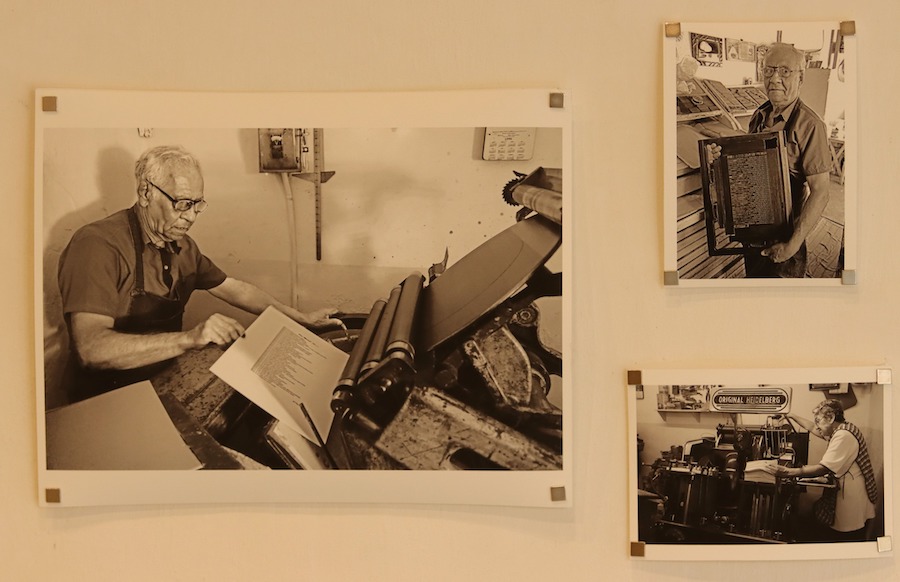

Las semillas de este proyecto se plantaron en abril de 2015, cuando el colectivo de fotografía Colectiv-O de Oaxaca decidió hacer una exposición pública con motivo del Día Mundial del Arte de la UNESCO, con el tema de los oficios de Oaxaca.

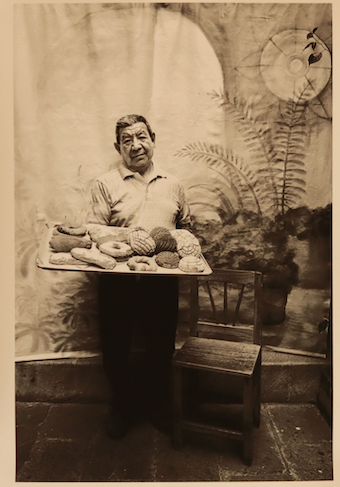

Aproximadamente veinte fotógrafos salieron a retratar personas cuyas ocupaciones fueran representativas del estado de Oaxaca. Muchos de estos oficios estaban en peligro de extinción y otros eran ocupaciones tradicionales exclusivas de Oaxaca. Las fotografías terminadas fueron impresas en grandes pancartas de vinilo y colgadas de las farolas del centro histórico de la ciudad capital. La inauguración de la exposición incluyó el encuentro de los fotografiados y sus familias en el centro de la ciudad, un recorrido a pie para ver todas las fotografías y una celebración privada en honor a los participantes con la distribución de reconocimientos por el trabajo que realizaron. Tuvo tanto éxito que un grupo de diez fotógrafos decidió continuar con el proyecto con la intención de publicar un libro.

Con el transcurso de los meses, la gente se alejó lentamente del proyecto por motivos personales. Pronto me encontré solo para seguir adelante. Estaba convencido de la importancia de documentar estos oficios para la posteridad. Me parecía evidente que algunos de ellos desaparecerían y otros solo podrían sobrevivir si abandonaban las formas tradicionales que los hacían tan únicos.

Las personas que fotografié se han convertido en mucho más que imágenes en una página. Son seres humanos creativos y humildes que aman el trabajo que realizan, a pesar de que sus ingresos suelen ser bastante magros. Sus trabajos les dan sentido a sus vidas y les brindan muchas satisfacciones. Están comprometidos con la tradición y la preservación de sus raíces culturales. La finalización de este proyecto requirió varias visitas a cada uno, para obtener las imágenes y la historia que ambos pensábamos que representaban mejor el trabajo de su vida. Llegamos a confiar y respetarnos unos a otros, nuestras vidas se entremezclaron y muchos se hicieron mis amigos. Su confianza y apertura me permitieron una vista privilegiada de la vida de la gente de Oaxaca. Enriquecieron mucho más mi vida y tengo mucho respeto por el trabajo que hacen y los valores que reflejan día con día.

Desde que comenzó este proyecto en 2015, varias de las personas que fotografié han muerto, algunas por Covid y otras por causas naturales. Cuando visité a las familias para darles mis condolencias, me sentí conmovido y honrado de encontrar las fotografías que les había dado en el altar del ser querido que había fallecido. Para mí, esta era una pequeña manera de devolverle a la gente de Oaxaca todo lo que me habían dado durante los últimos veinticinco años.

A pesar de la belleza natural que Oaxaca tiene para ofrecer y las maravillosas artesanías que los visitantes pueden llevar a casa como recuerdo, la verdadera belleza del lugar radica en su gente. Ni los políticos, ni las celebridades son la cara de una nación.

El verdadero rostro y el alma de un lugar lo representan las personas cotidianas: la mujer, el hombre y el niño en cada calle. Los rostros y las historias en esta exposición son esas personas. Me siento honrado de haberlos conocido.