El Taller de Restauración de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca ha trabajado arduamente en colaboración con otras organizaciones y municipios para llevar a cabo la gestión y ejecución de proyectos de restauración de bienes muebles e inmuebles en el estado de Oaxaca. Es así como llegamos al municipio de Asunción Ixtaltepec, donde, tras los pasados sismos de septiembre de 2017, varias casas y edificios con valor histórico fueron afectados o destruidos en su totalidad. La Fundación instaló ahí un equipo de trabajo para brindar apoyo en la reconstrucción de los inmuebles, pues además de ser referencia del pasado de la comunidad, son de gran aprecio para muchos de sus habitantes.

La casa típica istmeña, con su sala grande, corredor, muros de adobe y ladrillo, techos de biliguana y tejavana, es poseedora de elementos y factores ideológicos propios de la región que poco a poco se han perdido. Muchos propietarios optan por sustituirlas con material basado en block y losa de concreto, lo cual rompe totalmente el concepto de vivienda tradicional propia de la localidad, además de ser poco favorecedoras en el clima caluroso.

El señor Josué Antonio García menciona que su vivienda tiene aproximadamente 240 años de antigüedad. Su padre fundó ahí la primera botica del pueblo, que se distinguía por ser el lugar en donde se preparaban las “recetas magistrales” con base en diversas sustancias para curar enfermedades. Esta casa resultó muy dañada por el terremoto, pues el 50% del corredor estaba colapsado, los techos caídos y las columnas y muros de adobe fragmentados.

Tras los sismos se elevó la necesidad de ayudar a recuperar este tipo de vivienda histórica. La casa botica fue una de las elegidas por la FAHHO, por ser un lugar representativo para la comunidad. El padre de don Josué, el señor Genaro Antonio Manuel, era conocido como el médico del pueblo, fue partero y asistente en las cirugías, y trabajó en su botica con distintos doctores de donde obtuvo conocimiento empírico para poder atender a sus pacientes.

El señor Josué, de 61 años de edad, narra que su padre fue quien le enseñó el negocio de la botica y que la gente los buscaba para comprar las “recetas magistrales”, como pintura de yodo para curar las heridas, agua sedativa para el dolor de articulaciones y anizado para atacar el sarampión y la viruela por medio de las llamadas “friegas”.

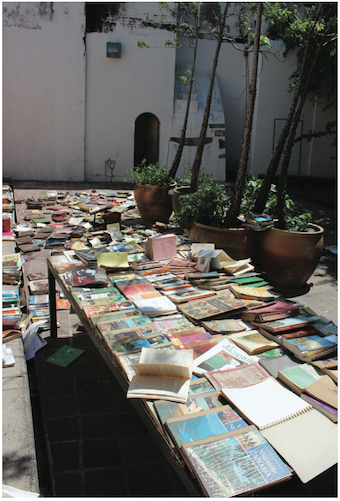

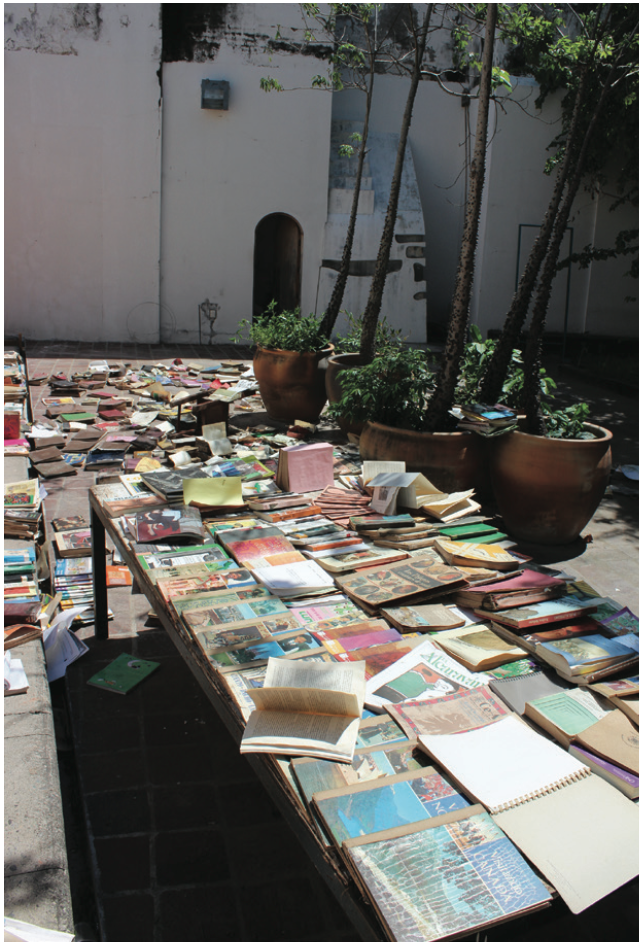

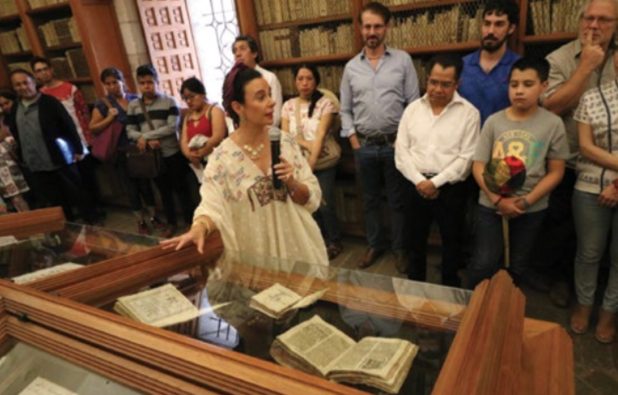

Josué conserva con orgullo un libro con la letra de su papá, con anotaciones desde 1948 hasta 1958, en donde se escribían las recetas magistrales: las sustancias, el peso, el nombre del doctor, la dosis en que se administraban y el precio. Guarda también el documento expedido en la Ciudad de México en 1948 que certifica a su padre como “Farmacéutico de la identidad, pureza y conservación, buena preparación y dosificación de los productos medicinales que se expenden en la botica”. Además hay dos pesados morteros de distintos tamaños y un embudo, que eran utilizados para la elaboración de estas fórmulas. Todo eso fue rescatado bajo los escombros de la casa.

Después del siniestro, la habitación en donde se encontraba el señor Josué quedó completamente destruida: cayó toda la parte del techado, mientras que los cuartos, el corredor, la botica y la rebotica (donde se preparan los medicamentos) quedaron muy afectados. “¡La polvareda que se levantó!”, menciona el boticario. “Estábamos ahogándonos del polvo de la tierra. Se cayeron las cosas, los morillos, todo. Le dije a mi esposa: ‘¡Agárrate bien!’”.

Don Josué le tiene gran aprecio a su casa, ya que fue herencia de su mamá: “Es de familia, de mi tía abuela, mis raíces”, comenta. Al preguntarle cómo se sentía al saber que su casa sería restaurada, no pudo contener la emoción y secándose las lágrimas dijo: “Es algo muy valioso para nosotros, para la familia; la vida, todo lo que vivimos ahí, la familia, mi mamá, mi tía abuela”.

Tiene además la intención de regresar su farmacia adonde estaba originalmente y seguir contando la historia de su papá y de las recetas magistrales. Mientras tanto, el equipo del Taller de Restauración FAHHO sigue avanzando en la reconstrucción de la casa, preservando así nuestra cultura y raíces.