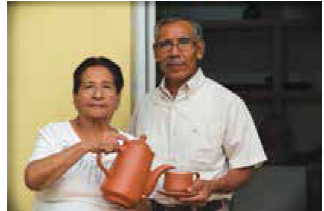

La iniciativa de esta exposición colaborativa surge entre la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, el Centro Cultural San Pablo y el taller de cerámica Cuarto Suspiro. Fundado en el año 2016 por Brian Corres y Natalia Bolaños, egresados de la Escuela de Artesanías del INBA. El taller se inspira en la naturaleza para crear piezas utilitarias y escultóricas de cerámica de alta temperatura. Mediante procesos artesanales como el torno de rodal, el modelado directo, la forja, el esgrafiado y el dibujo a mano alzada, Cuarto Suspiro hace de cada una de sus piezas un objeto artístico de gran calidad.

A partir de una exploración bibliográfica por los acervos de la Burgoa, de la que surgieron descripciones e ilustraciones de flora y fauna en libros publicados desde el siglo XVI hasta el XIX, escritas por aventureros, naturalistas y exploradores, Cuarto Suspiro ha creado una serie de piezas únicas de gran belleza, enmarcadas por la historia ficticia de un navegante del siglo XVI y su odisea para recolectar y describir algunos de los objetos más extraños de la naturaleza. He aquí la historia de una expedición fantástica:

En 1535, a solicitud del Rey de España Carlos V, el famoso navegante y aventurero neerlandés Jenkin Van Hout parte hacia el nuevo continente con la consigna de explorar tierras indómitas y traer consigo los objetos más extraordinarios y las criaturas más peculiares que pudiera hallar.

Tras cinco años de difíciles y peligrosas exploraciones por el continente americano, Van Hout regresa al puerto de Veracruz y carga una flotilla de trece navíos con las muestras recolectadas en sus expediciones.

En su camino de regreso a España, una funesta tormenta azota a la flotilla, hundiendo todas las embarcaciones, excepto una. Van Hout sobrevive a bordo de esta última. A su llegada logra presentar los remanentes de la colección recabada al rey y la corte en 1541. Carlos V queda tan asombrado por las maravillas exhibidas, que ordena la inmediata construcción de una sala exclusiva en palacio.

El explorador fallece tan solo unos días después, atacado por una extraña enfermedad que, según registros de Fray Juan de Mejía: “tornó sus piernas en raíces y de su piel brotaron hojas similares a las de un ciruelo, hasta que fue cubierto en totalidad y de él brotaron flores de vívido color”. El cuarto destinado a resguardar el nuevo tesoro de la corte permaneció abierto tan solo unos meses, para luego desaparecer sin dejar registro o mención.

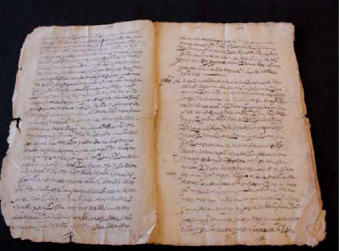

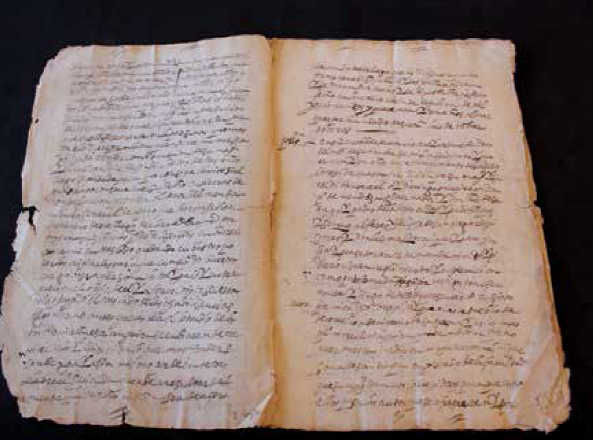

No es sino hasta 1987 que, gracias a ciertas investigaciones realizadas en el Archivo de Indias, y al subsecuente hallazgo de una carta que Carlos V dirigió a su esposa la Reina Isabel de Portugal, el Cuarto Suspiro fue redescubierto. Un fragmento de la misiva reveló su ubicación: “Desde la llegada de las maravillas traídas del Nuevo Mundo, se escuchan al fondo del ala oriente del palacio, donde he construido la sala, voces y susurros en lenguas desconocidas… Estos ruidos inquietan y perturban el alma, y han propiciado que a ese lugar se le conozca ya por el oscuro nombre de Cuarto Suspiro… he ordenado tapiarlo”. Ocultos durante siglos, los insólitos objetos venían acompañados por notas de puño y letra del explorador Van Hout, realizadas durante la expedición.

Estas piezas nos invitan a repensar la evolución histórica de nuestro pensamiento, inspiran y despiertan nuestra imaginación, nos motivan a seguir creando, explorando y descubriendo el mundo en el que vivimos, y a reflexionar sobre la relación que guardamos con los seres que habitan en él.