El Museo Textil de Oaxaca se preocupa por todos

Julieta Irene Maldonado

Esperé la llegada del año 2020 con la emoción con la que un niño espera la mañana de su cumpleaños. Los ahorros de dos años, la mochila en la puerta, las botas de marcha y la posibilidad de cruzar la brecha y verme esta vez como ponente y no solo como espectadora, ahora con un título de maestría bajo el brazo y las ganas, todas, de compartir los hallazgos logrados a lo largo de mi reciente intervención en el área del desarrollo educativo. Todo giraba en torno a un objetivo: la ciudad de Oaxaca y el IV TEXTIM (Encuentro de Textiles Mesoamericanos).

2020 llegó por fin. Arribó de golpe como una avalancha que arremetió sobre toda expectativa de vida. Una mañana abrimos los ojos y nos encontramos con la noticia de que el mundo era otro y todo en él era incertidumbre. A partir de ese momento, los seres humanos aprendimos a reinventarnos. Meses después, continuamos alimentando la esperanza cotidiana, sin embargo, aquel evento bienal tan esperado tendría que suspenderse. Pero ¿qué hacía del TEXTIM algo tan importante para mí?

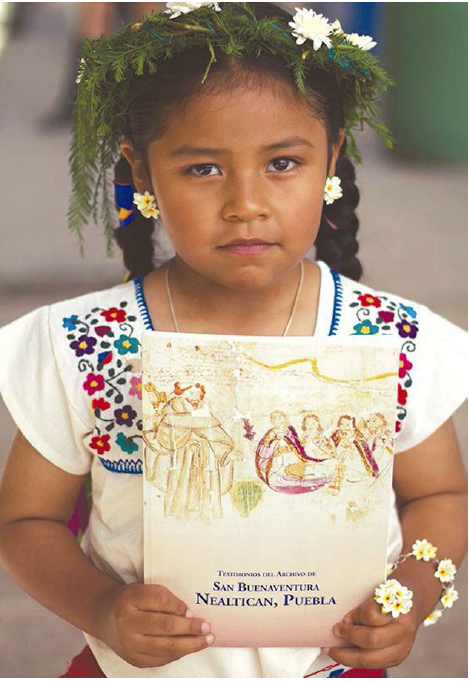

Para explicarlo, debo hacer una retrospectiva de mi propia vida. Hace un par de días tuve la oportunidad de escuchar una plática de la poeta María Baranda en la que parafraseaba a Goethe y mencionaba que antes de los nueve años ya sabemos quiénes vamos a ser.1 Sin duda, esa niña silvestre, enjuta, adornada por unas largas trenzas, que jugaba a contar historias, a ser maestra y a tejer pulseras, ya sabía que sería artista textil, narradora y docente.

Durante mucho tiempo miré dichos elementos como piezas separadas que no lograban embonar dentro del rompecabezas de mi vida: los textiles permanecieron en el nicho humilde de la manualidad doméstica, mis narrativas se escondieron en el fondo de un baúl y la docencia se convirtió en un medio de sustento económico que fue ganando terreno en mi cotidianidad, dejando casi en el olvido aquellas otras dos piezas de mi inconcluso rompecabezas personal. Eventualmente volví a ellas. En los momentos de congoja y en los de dicha extrema fueron un refugio solitario donde podía volcar esa necesidad creativa que no encontraba cabida en ningún otro lugar.

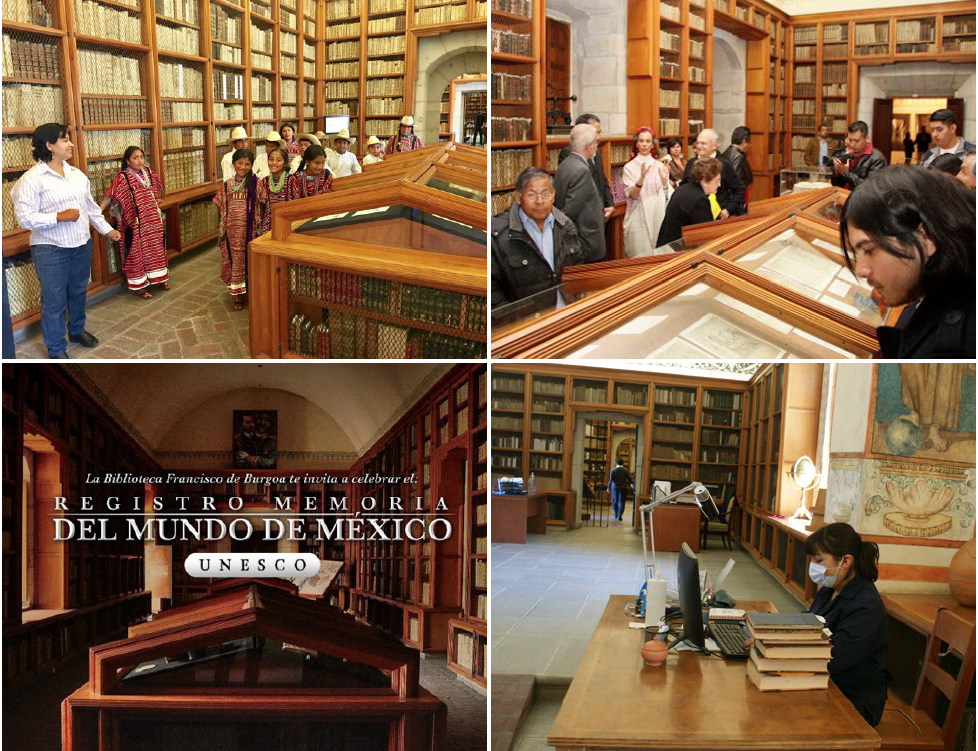

Como guiada por los hilos del destino, el textil y la narrativa llevaron mis pasos a la capital de Oaxaca. Una mañana de octubre de 2016 tomé una mochila y enfilé mi andar hacia una cuidad desconocida para asistir a un congreso de textiles. En ese momento no sabía qué esperar, ni imaginaba cuán significativo iban a ser para mí ese viaje y ese lugar. Ahora puedo decir, sin temor a equivocarme, que fue el hallazgo que dio un nuevo cauce a mi vida.

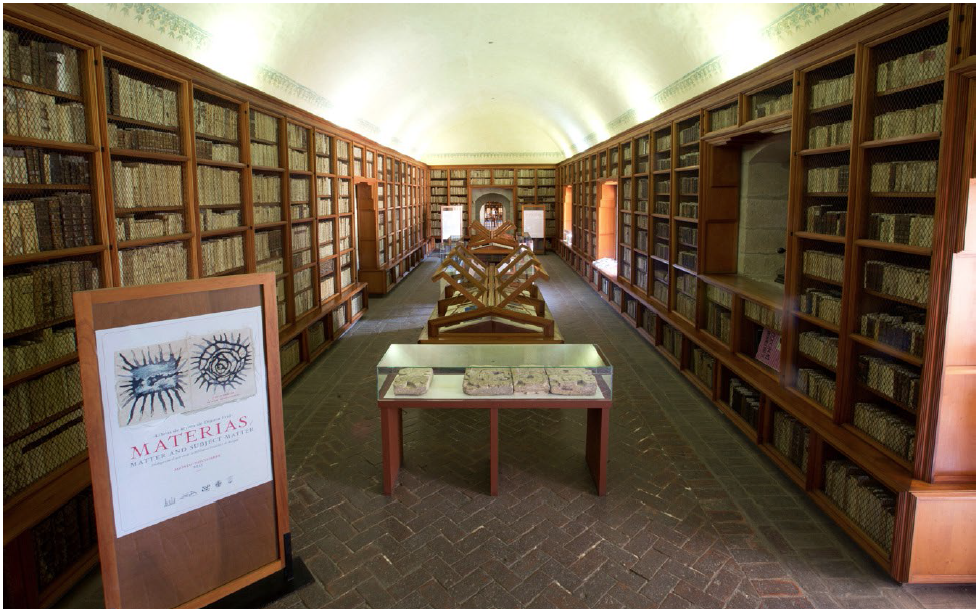

Entre las paredes de cantera verde, en un complejo de sobrios edificios antiguos, me encontré con mis iguales. Fue en ese momento cuando recordé las palabras de Sir Ken Robinson, quien afirmaba que, en todos los dominios, los miembros de una comunidad entusiasta tienden a animarse unos a otros para explotar la verdadera magnitud de sus habilidades. Él llama a esa unión comunitaria tribu2 y puntualiza que, cuando un ser humano encuentra a su tribu, enfrenta una transformación en su sentido de identidad y en el planteamiento de sus objetivos de vida, ya que la sinergia de dicha comunidad propicia la inspiración, la ratificación identitaria, la compartición de saberes y el bien común.

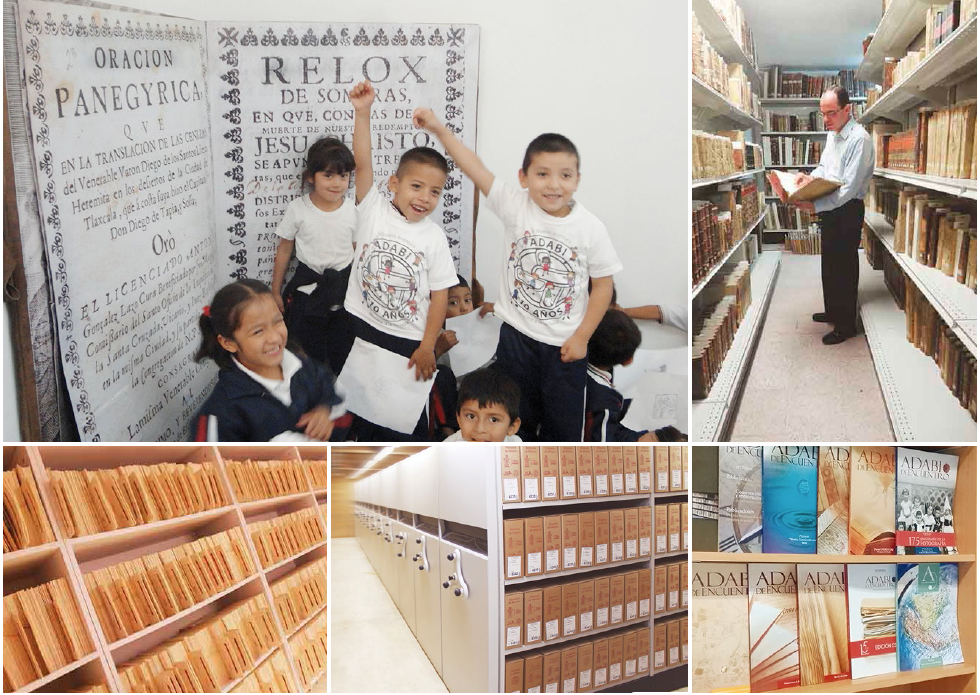

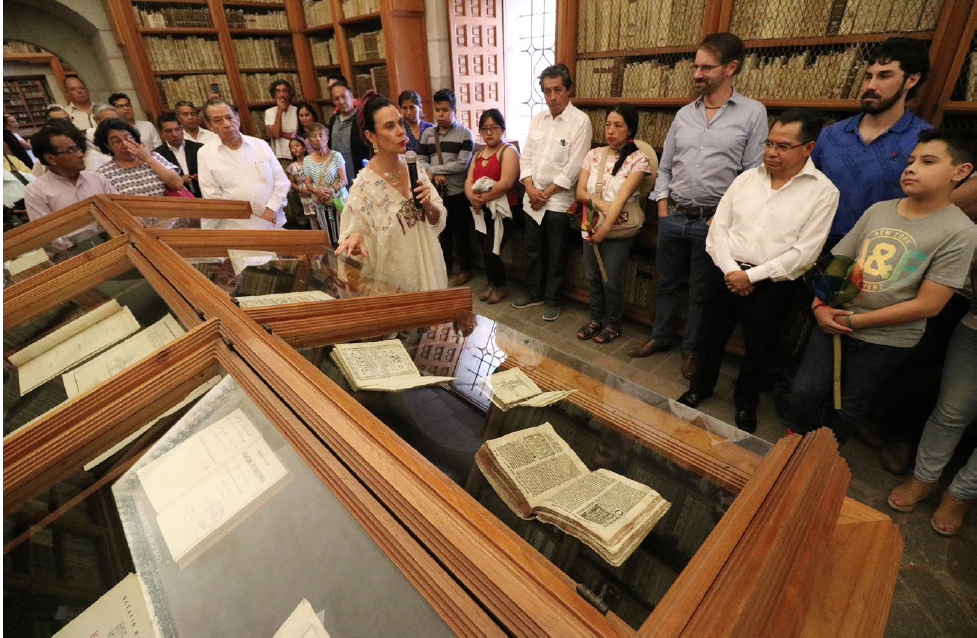

Es así como, hasta ahora, cada dos años se congregó nuestra tribu bajo el cálido techo del Museo Textil de Oaxaca. Ahí se tendió la urdimbre y tejió la trama de un colorido y fino brocado comunitario que continúa creciendo y que nos permite mirar al textil desde diversas perspectivas. Ese quehacer interdisciplinario en torno al textil fue el elemento clave que me permitió unir las piezas de cada uno de mis intereses. Tras el intercambio de saberes adquiridos ahí, descubrí que la narrativa, la docencia y el arte textil poseen un hilo conductor común, que su esencia es indisociable, que el que teje, narra y el que narra, enseña.

Esta certeza fue la clave que me llevó a presentar un protocolo de tesis en 2018, donde el eje rector fue el desarrollo de procesos de aprendizajes de la educación artística a través de narrativas textiles. Durante seis meses realicé una intervención en un taller con adolescentes de secundaria en el que los jóvenes conocieron aspectos técnicos del quehacer textil; aprendieron sobre su historia y sus aplicaciones en el ámbito identitario, artístico y tecnológico; experimentaron con algunas herramientas y fibras textiles y, a partir del descubrimiento de sus propiedades plásticas, crearon una ilustración sobre una narrativa personal. Las evidencias de dicha intervención3 fueron seleccionadas para el premio Artespacios 2020 en el contexto de las XII Jornadas de Educación Artística patrocinadas por la UNESCO y la Universidad Autónoma de Madrid. Puedo decir que, más allá del premio otorgado a mis alumnos, la mayor recompensa fue, sin duda, ratificar el valor comunitario que se genera en torno al quehacer textil. El hallazgo más importante fue, para estos jóvenes, el reconocimiento de sus propias habilidades a partir de procesos reflexivos y cooperativos.

Debo reiterar que el logro de mis alumnos fue el resultado de la compartición de mis propias experiencias y en ellas, sin duda, se encontraba gran parte del bagaje de conocimientos adquiridos en cada uno de los tres TEXTIM a los que asistí. Mi abuela decía que el ejemplo arrastra. Lo ratifico: las bondades, la calidez humana, la responsabilidad, la constante búsqueda del desarrollo humano y cultural que recibí en el Museo Textil de Oaxaca y en los Encuentros de Textiles Mesoamericanos permearon como onda expansiva hasta mis pupilos. Por todo ello le guardo al Museo, a su gente y a cada uno de los ponentes mi infinito agradecimiento.

Por último, solo me queda decir que, en un mundo donde las instituciones han perdido credibilidad, escuchar a una maestra artesana, en el marco de una pandemia, decir que el Museo Textil de Oaxaca se preocupa por todos es, en toda su magnitud, un faro de esperanza. Ese comentario evoca el reconocimiento a una institución que, a trece años de su creación, por su interés genuino hacia la cultura textil, así como por su trato humano y responsable, ha logrado encontrar un lugar en los amores más sinceros de la comunidad textilera de nuestro continente. Por el momento, el TEXTIM tendrá que esperar porque el Museo Textil de Oaxaca se preocupa por todos. La asamblea tribal de este año se ha realizado a la distancia desde nuestros corazones. Mientras esperamos un nuevo encuentro en torno a la hoguera, seguiremos trabajando, tejeremos, narraremos, enseñaremos y, con ello, continuaremos creando comunidad.

Dar costura

Ester Porras Porras

Mi nombre es Ester Porras Porras. Soy originaria de la comunidad de Maguey Largo, San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. Nacida en la familia Porras Porras, mi madre: bordadora y costurera; mis abuelas: costureras y una, bordadora. Además de una bisabuela costurera. Viví mi niñez acompañada por seis hermanas, dos hermanos y mi padre, quien ayudaba a mi madre a poner hilo a la aguja para que después yo bordara hojas y tallos, al principio. A la edad de doce años ya bordaba piezas completas por las que, consideraba, pagaban muy poco, pero como niña no podía hacer nada.

Formé una familia a los dieciocho años. Durante mis tres embarazos tejía y bordaba. ¡Al hacerlo me perdía! En el año 2014 oí por la radio que había un espacio para los textiles de todas las regiones de Oaxaca. Nació ahí mi inquietud por dar a conocer el bordado del pueblo. Y fue en el año 2016 cuando tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Oaxaca; acudí a la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y Lore de la Piedra me envió al Museo Textil de Oaxaca, que era el área donde podía acudir. Presenté ahí mi trabajo, y les llamó la atención el tipo de bordado que realizaba.

A principios del año 2017 me invitaron a participar en un taller de patronaje y después a un taller de tendencias en color, ¡fue magnífico! Además, ¡no tenían costo! Solo debía tener la voluntad de asistir y así lo hice. En mis primeros talleres llevaba conmigo $100.00 (el pasaje tenía el costo de $96.00), un bote de agua y mi taco (tortilla). ¡Era el comienzo de algo nuevo! Conocí nuevas compañeras y compañeros.

En julio de 2017 tuve la dicha de compartir mi conocimiento en un taller de bordado que impartí en el MTO a un grupo de mujeres. Fue interesante platicar tantas vivencias que como mujeres pasamos, y eso me alentó más.

El 15 de julio del año 2018 participé, por primera vez, en una exposición textil con obras en colaboración con compañerxs del MTO, como Paula, Fernando, Emiliano y Mayra. En octubre de ese mismo año tuve la experiencia de participar y dar a conocer a mi pueblo en una primera expo-venta por parte del MTO, con ayuda de compañeras como Rolanda, Aquilea, Lucero, Rebeca, Esther, Silvia, Lorenza, Lizbeth, Isabel, Sara, Clara, Teresa, Albina, Hadassá, Teresa A., Imelda y Jaquelina. Recibimos un pago justo por el bordado y con eso mejoró nuestro ingreso y calidad de vida.

En noviembre del año 2019, gracias a una exposición fotográfica, pude dar a conocer a mi familia y a mi comunidad el diseño de la blusa que se había perdido, retomando en ella el bordado gracias a los talleres recibidos. También por ello ha mejorado la calidad de las piezas y he creado nuevos diseños que ignoraba que se podían realizar.

El bordado ha sido mi escape para salir de una depresión y ansiedad que anteriormente me arrastraba. Es un tema que en la comunidad no se menciona ya que “una mujer no puede sentirse así”. Eso nos han hecho creer. Por ello, al dar costura (como decimos), platico con las mujeres y les hago saber que tenemos derechos y, con ello, libertad de expresar nuestro sentir y nuestras emociones. Por eso, al tener un pago justo por las piezas que bordan, logran una independencia económica y así se sigue fomentando la dignidad del bordado.

En este andar ha sido de inagotable ayuda mi esposo, mi familia y la energía de las mujeres. Gracias a la Fundación por este espacio que ayuda a que personas como yo continuemos en este camino del amor al textil. Gracias a Dios, a la vida, al cosmos. Ahora, el nuevo descubrimiento: ¡La poesía!

1 Charla entre María Baranda y Gabriel Pacheco, Aventuras de la palabra y de la imagen. En torno al Ciclo de charlas Escritura e ilustración para la infancia en Alemania y México. (2020). Recuperado de: www.facebook.com/watchparty/704077690528068/

2 Robinson, K., El elemento, Debolsillo, México, 2017.