Que zutaabe guichi ra gasti rini.

No voy a clavar una espina donde ya no hay sangre.

Fragmento de “La Micaela” Carlos Iribarren Sierra

La memoria de los pueblos es la forma más natural de conocer su historia. La comunidad zapoteca contemporánea de Tehuantepec es heredera de una tradición cultural que data, al menos, del año 1350 del tiempo cristiano, cuando los gobernantes de Zaachila, a consecuencia de la violenta presión ejercida por los pueblos mixtecos de la sierra, fundaron el gran señorío de Guizi ́i a fuego y sangre.

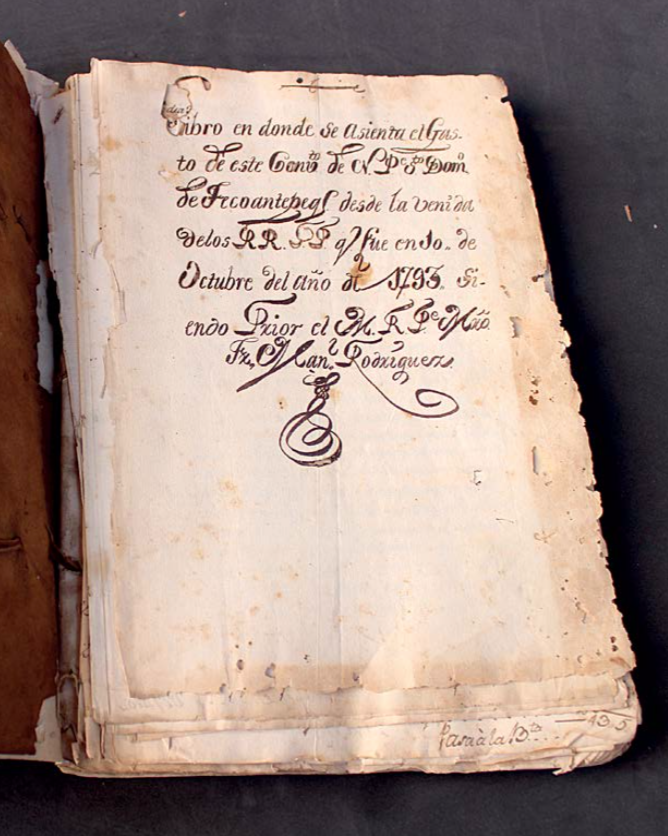

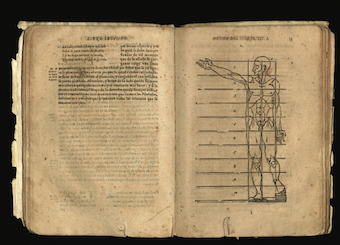

Esta tradición cultural ha dejado vestigios de su historia en personajes que, a bien, han realizado una gran labor de conservación y rescate de expresiones culturales propias del pueblo tehuano. Ejemplo de estos ilustrados del siglo XX fue el profesor Carlos Iribarren Sierra (1906-1975). Folclorista, investigador, poeta, periodista, músico, compositor y narrador nacido en el barrio de Santa María Reu. Descendiente de notables liberales tehuanos de la Reforma y la Intervención Francesa. Hijo de don José Gregorio Iribarren y Rutila Sierra Palacios, “Tila Bolo” ̧ como se le conocía a su madre. Heredó de su padre un gran acervo bibliográfico, donde la historiografía de Oaxaca y Tehuantepec eran temas recurrentes. Además, temáticas universales se pueden leer en los títulos que conforman la colección. En su juventud fue fundador y presidente del Instituto Cultural del Istmo, y director del grupo folclórico Guisi ́i, con el cual representó a la región en la ciudad de México en 1970, y ganó el Concurso Nacional de Danza acompañado de la Banda Princesa Donashi, dirigida por el maestro Margarito M. Guzmán.

Como promotor cultural fundó la revista Guiengola, órgano difusivo de la cultura zapoteca en la región. Colaboró en diversos medios impresos, entre los cuales destacan Neza Cubi, El Universal y La Prensa.

Gracias a sus investigaciones, fueron rescatados del olvido sones antiguos, música de origen indígena y tradiciones que habían caído en desuso. Fue un recio defensor del diidxazá, la palabra de las nubes. Creador y compositor del son “La Micaela” que posteriormente fue plagiado por el maestro Andrés Henestrosa, bautizando el son tehuano con el nombre de “La Martiniana”, argumentando que le nombró así por el nombre de su madre, doña Martina Morales. Esta defensa se hizo pública y el maestro Henestrosa reconoció su error, afirmando la autoría del profesor Carlos Iribarren de aquella hermosa canción.

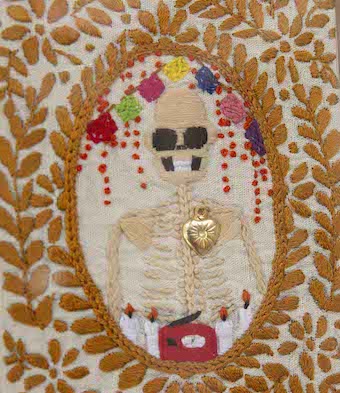

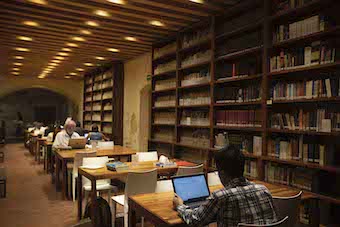

Después de su muerte, su colección bibliográfica fue donada a la Casa de la Cultura de Tehuantepec. En su honor se abrió una sala de exposición que contiene sus ex libris, tres ejemplares de la revista Guiengola (primera época) y algunos objetos personales, entre los cuales destacan una serie de tarjetas impresas que regalaba a sus amigos en año nuevo. Las tarjetas contienen refranes en zapoteco que versan sobre la vida indígena de los campesinos e imágenes conmemorativas de Tehuantepec. Por su gran aporte a la historia, cultura y estudios lingüísticos de Tehuantepec, el profesor Carlos Iribarren Sierra ocupa un peldaño alto entre los intelectuales regionales. Sus investigaciones son fuente obligada para conocer todo lo referente a tradiciones y costumbres de Tehuantepec en el siglo XX.