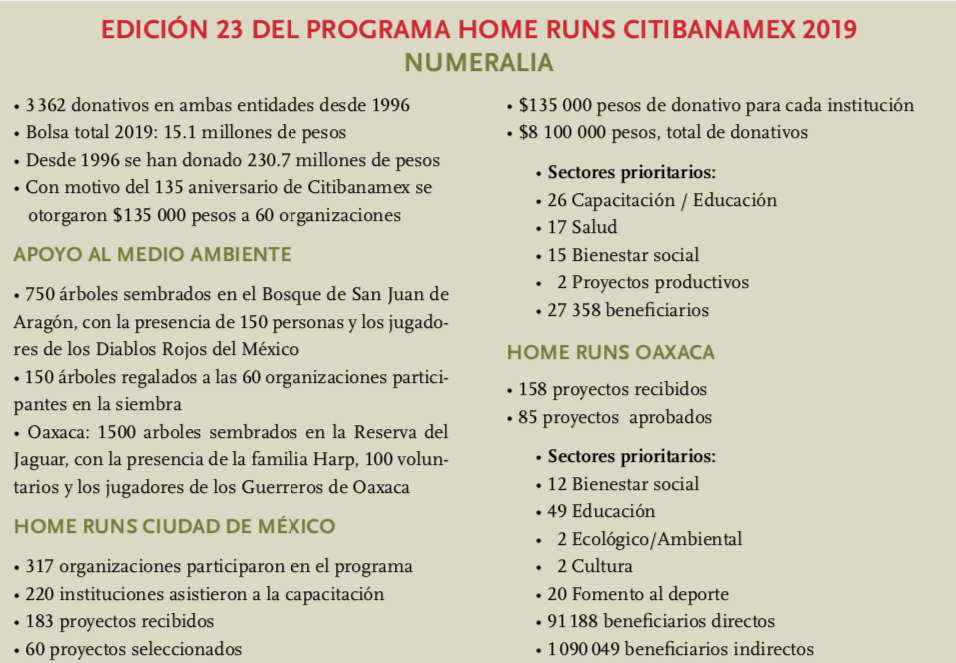

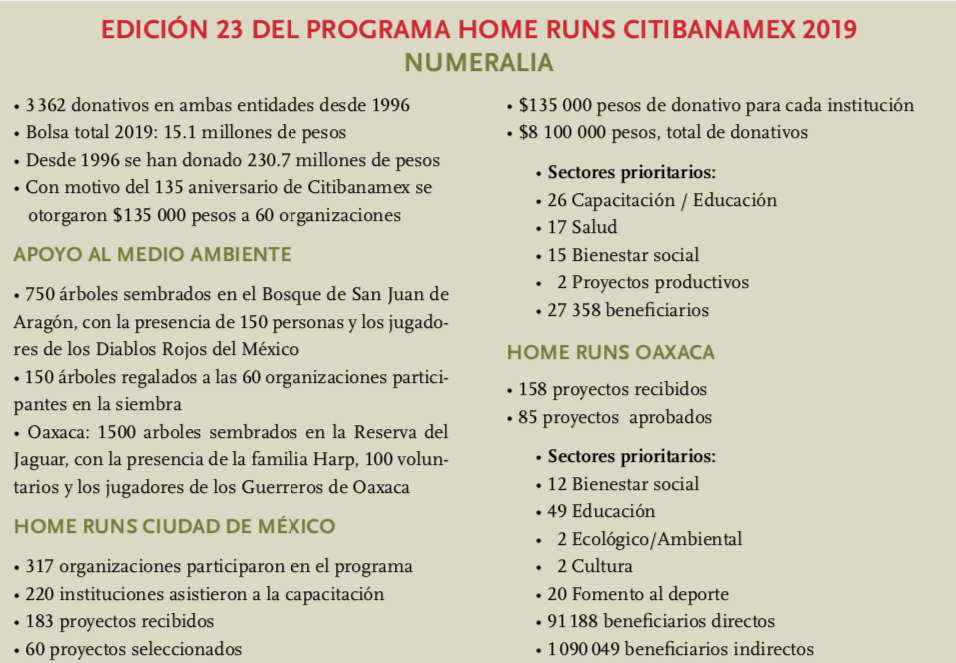

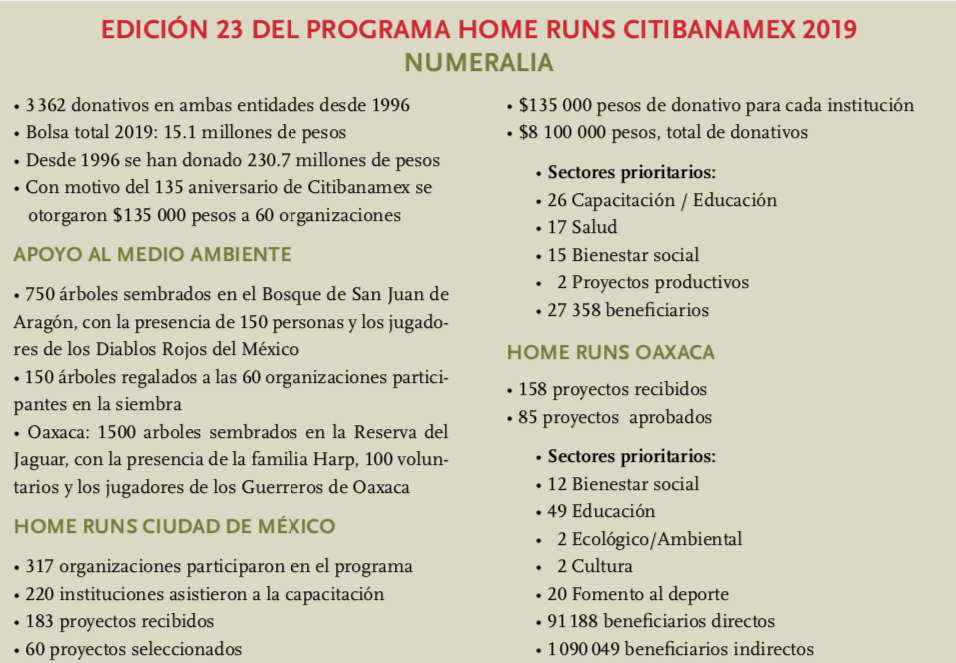

EDICIÓN 23 DEL PROGRAMA HOME RUNS CITIBANAMEX 2019

En el territorio de San Pedro Nexicho existen vestigios de uno de los más grandes e importantes asentamientos del periodo prehispánico en la Sierra Juárez. Una de las expresiones más evidentes de la relevancia del antiguo señorío zapoteco son las inscripciones y los monumentos en piedra que perduran al paso de los siglos, algunos en su emplazamiento original en cerros o en tumbas, otros reutilizados para decorar el templo católico, y la mayoría exhibidos en el museo comunitario local.

En 2001, el arqueólogo Javier Urcid, experto en iconografía prehispánica oaxaqueña, elaboró un catálogo con dibujos, descripciones e interpretaciones de aproximadamente veinte piedras hasta entonces conocidas. Pero hallazgos posteriores, algunos resultantes de proyectos apoyados por la FAHHO, volvían necesaria una actualización.

En semanas recientes, con apoyo de estudiantes de la licenciatura en gestión cultural de la UABJO, hicimos tomas fotográficas de las piedras con luz artificial rasante (colocada de costado, para resaltar sus grabados) y registramos sus medidas y ubicación, entre otros datos. Enviamos la información al Dr. Urcid, quien elaboró una nueva versión del catálogo en la que ya se integran las más de ochenta piezas hasta ahora conocidas.

El catálogo servirá a los encargados del museo a modo de inventario, pero más importante aún, para comprender mejor las representaciones plasmadas en piedra y sus significados, y compartir esa información con los visitantes. En las piedras y monumentos de Nexicho están representados gobernantes y fechas, animales reales y mitológicos, símbolos y elementos decorativos.

Como parte del proyecto, los estudiantes de la UABJO conocieron y analizaron el sitio arqueológico, el museo y otros lugares del pueblo y sus cercanías. A partir de ello desarrollaron un sitio de Facebook y un tríptico, que servirán al comité de ecoturismo de Nexicho para difundir sus actividades y fomentar la visita.

Aún es mucho lo que falta por conocer, proteger y disfrutar en Nexicho y en la Sierra Juárez, y a esa tarea hemos buscado contribuir con estas actividades.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Gobierno del estado de Oaxaca y el contador Alfredo Harp Helú junto con Fomento Social Banamex iniciaron hace 25 años la restauración del magnífico exconvento de Santo Domingo de Guzmán, que abrió sus puertas el 24 de julio de 1998 como Centro Cultural Santo Domingo.

Por azares del destino, y en una instintiva visión del patrimonio, en 2006 la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca inició otro impresionante y largo rescate que aludía al mismo santo: el exconvento de Santo Domingo de Soriano en la ciudad de Oaxaca. Después de seis años de restauración, fue inaugurado el 26 de noviembre de 2011. Actualmente es conocido como Centro Cultural San Pablo y es sede de la Fundación.

El continuo interés por el patrimonio y el destino llevaron nuevamente a la Fundación a otro exconvento dominico, ubicado ahora en Santo Domingo Tehuantepec, en la región del Istmo, aunque en esta ocasión ante el lamentable e imponente sismo ocurrido en septiembre de 2017.

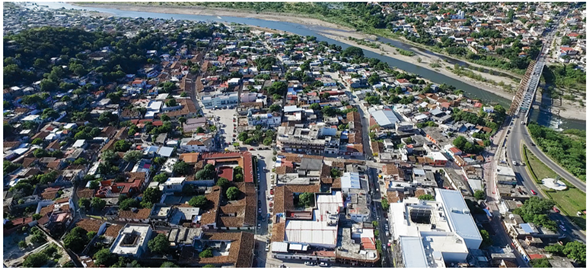

El edificio es mejor conocido por la población como el exconvento del rey Cosijopi, y está ubicado en el corazón del municipio que comparte el nombre. ¿Coincidencia o destino? Pudiéramos decir que fue Santo Domingo el que nos guio en la ruta más importante del estado: la ruta dominica. Hoy en día, la FAHHO continúa trabajando incansablemente. En esta ocasión hablaremos solo de Santo Domingo Tehuantepec, ante lo cual surge la pregunta: ¿por qué Santo Domingo Tehuantepec? Porque es uno de los dos municipios más afectados por los sismos de septiembre, además, en 2006 el INAH catalogó en este municipio más de 200 inmuebles. Si comparamos a Santo Domingo Tehuantepec con el municipio en la Mixteca, San Pedro y San Pablo Teposcolula –que tiene 75 inmuebles catalogados, y es declarado zona de monumentos–, es justo pensar que es una zona de importante valor patrimonial y tendría que ser considerada también como zona de monumentos.

En el Istmo de Tehuantepec se han encontrado vestigios que relatan la presencia del hombre desde hace 1500 años antes de Cristo. La zona tiene también una ubicación estratégica por lo que ha sido, desde tiempos remotos, el paso de comunicación entre las culturas del norte y el sur del continente. Se ubica sobre la línea de 200 kilómetros que une dos mares: el Golfo y el Océano Pacífico. Sabemos que, a la llegada de los españoles, Tehuantepec contaba con un fuerte señorío zapoteca fuera de la órbita de los aztecas. Las representaciones pictóricas más antiguas que conocemos de la población de Tehuantepec son el Códice Telleriano Remensis, de 1501, y un mapa de las Relaciones Geográficas elaborado entre los años de 1579 a 1585. En este último se observa la fachada del convento y atrás de él un cerro sobre el cual se aprecia un jaguar escalándolo. Este glifo alude al significado náhuatl de la palabra Tehuantepec que se traduce como ‘Cerro del tigre o jaguar’. La llegada de los españoles a dicho lugar se debió a las noticias de la Mar del Sur, lo que convirtió a Santo Domingo Tehuantepec en una villa importante con un territorio extenso donde los dominicos crearon una vicaría e iniciaron la construcción del convento entre los años de 1545 a 1555.

A principios del siglo XX se inauguró el ferrocarril, que dejaría una huella peculiar en la forma de construir: el porfirismo. Con ese estilo se construyó la casa de Juana Catalina Romero, un chalet que enriquece la arquitectura del lugar, creando con esto una serie de “vestigios” que nos hablan de la grandeza de este municipio.

Después de dos años de trabajo podemos tomar un pequeño aliento y continuar, no sin antes invitarlos a que visiten Santo Domingo Tehuantepec y conozcan los trabajos realizados por el Taller de Restauración de la FAHHO.

Les recomendamos recorrer el callejón Porfirio Díaz en el Barrio de Laborío y observar las más de 25 casas tradicionales restauradas, el área de juegos infantiles del parque Amado Chiñas, fabricado con materiales reciclados de los escombros como son los morillos de madera, que con su peculiar ondulamiento parecen estar vivos. También podrían visitar la Casa Guietiqui, un espacio cultural donde podrán disfrutar una serie de fotografías del trabajo realizado y de la grandeza de las casas de Tehuantepec que llevó a denominarlas como: la “Casa Sagrada” o “Casa del Santo” en alusión a la palabra zapoteca Yoo Bidó.

Y no pueden irse de Tehuantepec sin conocer los avances en la restauración del exconvento del rey Cosijopi, realizados bajo una fuerte alianza con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aunque todavía en proceso, les brindará la primicia de conocer las pinturas murales que se encontraban ocultas y que están en proceso de consolidación, así como los detalles arquitectónicos que a diario nos sorprenden del edificio.

Esto nos comprueba que, con interés y trabajo, los escombros y vestigios se convierten en la fuerza motivadora para crear nuestro futuro y conservar nuestra identidad.

En el marco de sus incansables iniciativas para promover la reforestación de los Cedros de Líbano, Alfredo Harp Helú, acompañado por María Isabel Grañén Porrúa, Sissi Harp Calderoni y María Isabel Harp Grañén, renovó, durante su visita a Líbano, y ante el Comité de los Amigos del Bosque de Cedros en Bcharre, su promesa de colaborar para continuar con la reforestación de Cedrus libanis, involucrando a la juventud.

El Comité, motivado por la promesa dada por don Alfredo y su familia, renovó su estructura y actividad, y emprendió una serie de pláticas con las autoridades locales para la firma de varios protocolos de cooperación, uno con el Patriarcado Católico Maronita en AdDiman y otros más con tres municipalidades aledañas. Por medio de estos protocolos, trescientas hectáreas de los terrenos áridos de los altos de ese distrito norteño de Bcharre están formalmente puestas a disposición de la nueva etapa del proyecto de reforestación durante los próximos diez años.

El Comité convocó, bajo el patrocinio del patriarca Al Raí, a un acto de lanzamiento de una nueva etapa de reforestación el martes 23 de julio en los altos áridos de Ad-Diman. En este acto, Alfredo Harp Helú tomó la palabra ante un público de trescientas personas para reiterar su apoyo a un proyecto sostenible en el que colaborarán las autoridades con la sociedad civil. Éste se desarrollará paso por paso, de corto a mediano y a largo plazo… hasta devolver a esas cumbres su verde esperanza. En el proyecto se dará un papel importante a la generación joven, tanto residente como emigrante.

El tema de la reforestación de Líbano –cuyo nombre ha sido asociado a lo largo de su historia milenaria con el de los ¡cedros!– genera mucho entusiasmo por tratarse del símbolo patrio, pero los activistas de las asociaciones interesadas seriamente en salvaguardar la ecología en Líbano y plantar cedros no disponen siempre del apoyo requerido, motivo por el cual “La iniciativa de Alfredo Harp Helú es cada día más apreciada y valorada, como un buen ejemplo…”, sostuvo el patriarca Al Raí. “Don Alfredo, si no fuera por tu iniciativa del pasado 22 de diciembre, que despertó en nosotros el entusiasmo para seguir adelante, ¡nada hubiéramos movido en estos meses!”, concluyeron el Dr. Yousef Tawk y el Mujtar Feyrouz Geagea, los dos pioneros al frente de la Asociación-Comité, emprendedores de esa nueva y prometedora etapa de reforestación de los Cedrus libani.

Agradezco la presencia de tantas personas que hoy se reúnen para un fin común. Por supuesto, al patriarca de Antioquía de los Maronitas, Béchara Raï, a las autoridades gubernamentales y militares, así como a tantos miembros de la sociedad civil y varios jóvenes libaneses y de distintos países que comparten nuestro sentir: reforestar es el camino

Era el año 2006 y, mientras paseábamos por el bosque milenario de Líbano, una pregunta rondaba mi cabeza: “¿Quién habrá sembrado esta maravilla?”. Lo más seguro es que nunca conozca su nombre, pero agradezco que alguien se haya preocupado por legar a la humanidad este tesoro natural tan preciado.

Líbano necesita esperanza, el emblema de su bandera es el cedro, y su color es el verde. Nosotros queremos que este hermoso país que vio nacer a mis antepasados, se llene de esperanzas y de cedros.

En México, la Fundación que lleva mi nombre ha emprendido un ambicioso programa de reforestación, hemos logrado producir y sembrar anualmente más de tres millones de árboles.

En 2006, nuestra experiencia en México nos confirmaba que era posible ampliar la esperanza en Líbano y colaborar con otros grupos que seriamente deseaban trabajar en la misma dirección. Conocimos un bello proyecto en Bcharre, y decidimos ir paso por paso: primero impulsamos la siembra de 20 000 cedros; luego, un lago de captación de agua pluvial; después, ampliamos la siembra de otros 20 000 cedros; cercamos el área para evitar el pastoreo por la zona reforestada y, además, decidimos donar un vivero de alta tecnología para producir Cedrus libani y reforestar este bello país al que le ha dado su nombre.

Hoy estamos reunidos para celebrar juntos un nuevo reto. Me alegra estar en Diman para hacer realidad un nuevo horizonte verde. Mi fundación se compromete a evaluar las propuestas para reforestar conjuntamente y, poco a poco, reforestaremos Diman y las alcaldías vecinas.

Mis hijos y mis nietos darán continuidad a este proyecto. Aquí está mi hijita María Isabel, muy puesta para seguir sembrando cedros. Y aquí estamos, dándonos la mano unos a otros, haciendo posible renacer un Líbano de esperanzas para que las siguientes generaciones sigan nuestros pasos y que dentro de mil años alguien agradezca –aunque no sepa ni siquiera nuestro nombre– a quienes se hayan preocupado por multiplicar los cedros, que tanta admiración causan a la humanidad. Estos árboles sagrados nos hacen sentir el cobijo de la bendición divina.

Enhorabuena por hacer de nuestra Tierra un mundo esperanzador con Cedros de Líbano.

Diman, Líbano, 23 de julio de 2019.

El pasado mes de julio se presentó en la Biblioteca Henestrosa el documental El color de la memoria, proyecto que surge después de que Ulises Martínez y Leonardo Luna recorrieran pequeñas comunidades en el estado de Baja California Sur.

El color de la memoria visitó también la comunidad de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, donde el equipo de producción realizó un mural y entrevistas con algunos alfareros del lugar, para obtener como resultado el cortometraje llamado Zaapeche. Su objetivo es resaltar y compartir las historias que nutren la identidad del lugar que visitan, por medio de la creación de murales, videos y cortometrajes.

El artista plástico Ulises Martínez, y el cineasta Leonardo Luna logran adentrarnos en un realismo mágico endulzado con anécdotas de personas auténticas. Mezclan murales, esculturas, fotografías y grabados para hacer de El color de la memoria un proyecto que se disfruta a cada minuto.

DICCIONARIO LIBRE ESCRITO POR NIÑOS DE TEHUANTEPEC Y XADANI

El VI Foro Itinerante de la Red de Unidades de Información de Oaxaca (RUIO) se llevó a cabo el pasado mes de julio en el Centro Cultural San Pablo y la Biblioteca Francisco de Burgoa. En esta edición el tema rector del Foro fue “Cultura de prevención de desastres y normas de seguridad en las unidades de información”, del cual se desprendieron los subtemas: Prevención de riesgos en las unidades de información; Infraestructura, acervos, personal y usuarios; Planes de contingencia en situación de riesgo; y Rescate de acervos documentales afectados por desastres.

Los integrantes de la RUIO que trabajan en los temas de prevención de accidentes, conservación y rescate de documentos presentaron catorce ponencias sobre las experiencias vividas en sus unidades de información después del terremoto de 2017.

El Foro contó con la participación de expertos en la materia de rescate de patrimonio, como Patricia Brambila, del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (CENIDIAP). La doctora es experta en la conservación de archivos, y ha sido ponente en los tres últimos foros. Además, participaron ponentes de las universidades La Salle, Anáhuac y El Colegio de México. La Casa de la Ciudad y el Taller de Restauración de la FAHHO participaron compartiendo sus experiencias en el tema del rescate patrimonial con una ponencia de Gerardo López Nogales.

El aseguramiento y protección de los espacios documentales es un tema de vital importancia. Para tener mayor información al respecto se presentó un agente de seguros que habló sobre los requerimientos necesarios para poder prever y asegurar los inmuebles que contienen estos acervos.

En relación con la capacitación en primeros auxilios, se contó con la colaboración de expertos de Protección Civil de Oaxaca, quienes impartieron un curso teórico-práctico.

Recordando diversos ejemplos en el mundo, los integrantes del Foro analizaron, con el personal que trabaja en las diversas unidades de información y con el público en general, el valor del patrimonio documental en la historia de la humanidad. Es necesario prever y tomar medidas adecuadas para no solo protegerlo, sino evitar que sea dañado o que se pierda por falta de prevención de diversos tipos de accidentes, naturales o causados por negligencia.

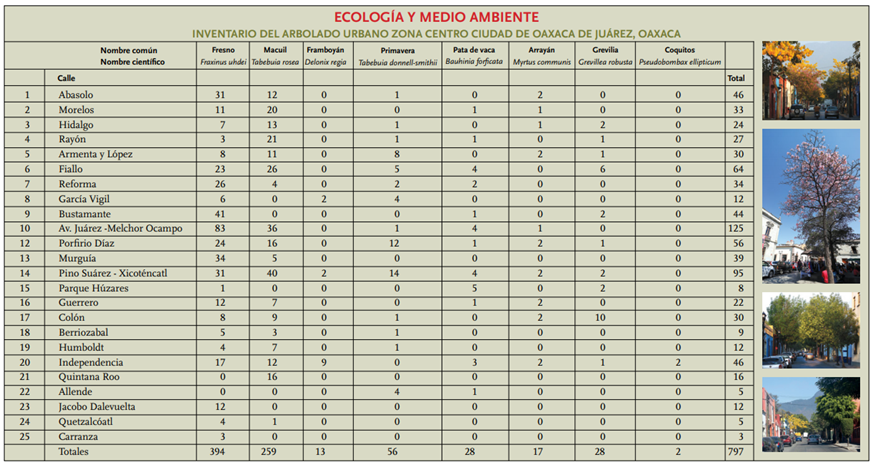

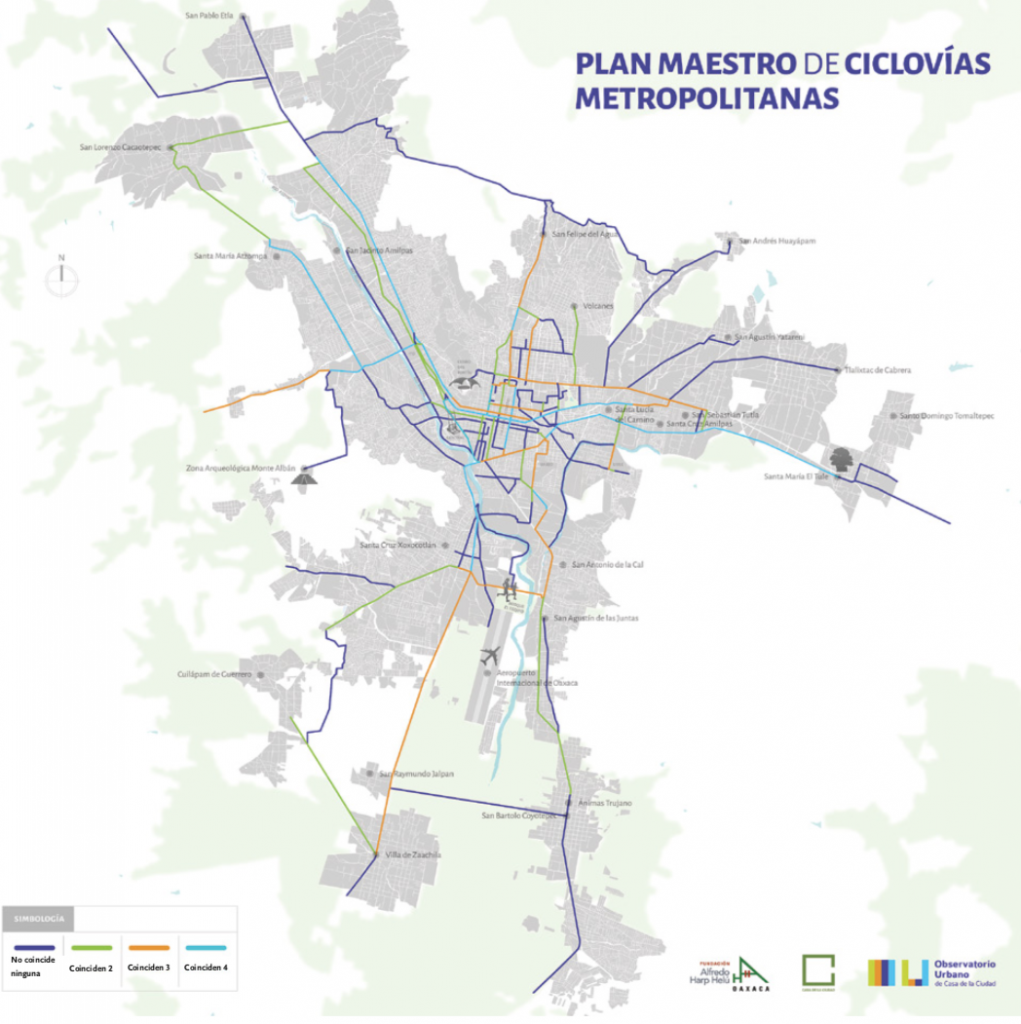

En las instalaciones de la Casa de la Ciudad se encuentra la exposición Rutas ciclistas, que muestra cinco mapas resultado de un proceso de más de dos años de recopilar información. En 2017, la Casa de la Ciudad comenzó un anteproyecto de movilidad no motorizada que comprendía la elaboración de una propuesta de ciclovías en la Zona Metropolitana de Oaxaca. Los arquitectos y urbanistas del equipo presentaron el proyecto Plan Maestro de Ciclovías de la Casa de la Ciudad, con un enfoque totalmente técnico.

Al ser una propuesta desarrollada técnicamente, no contemplaba la participación de los principales usuarios de la bicicleta. Fue necesario socializar el plan y desarrollar un proceso de participación ciudadana. En 2018, con el fin de integrar a los usuarios en el proceso de elaboración de ciclovías para la Zona Metropolitana de Oaxaca, se llevaron a cabo talleres de participación convocando a ciclistas de los Valles Centrales para generar un diagnóstico y diseño de rutas ciclistas. Para ello se realizaron cuatro talleres por cada uno de los valles: Tlacolula, Etla, Zaachila y Centro. De estos talleres surgió la denominada “Propuesta de Rutas Ciclistas de los Talleres de Diseño y Diagnóstico Participativo”, de donde surgió un equipo de ciudadanos comprometidos con generar programas y campañas que actualmente contribuyen activamente en proyectos que buscan mejorar la movilidad en Oaxaca. El grupo se denomina “Oaxaca por la Movilidad”. Entre todos los integrantes de esta iniciativa y la Casa de la Ciudad se decidió seguir trabajando en el proyecto de ciclovías metropolitanas para enriquecerlo, por lo que en el mismo 2018 se decidió generar una herramienta que pudiera recopilar más información de la que ya se cuenta. Surge entonces el “Taller Abierto de Participación Ciudadana”, para establecer el diseño de rutas ciclistas en la Zona Metropolitana.

El Taller Abierto de Participación Ciudadana recopiló durante un año la información de todos aquellos usuarios que llegaban a la Casa de la Ciudad y decidían trazar una ruta ciclista. Consistía en un mapa en gran formato que recibía propuestas de rutas de ciclovías. De los resultados obtenidos, surgió el mapa denominado “Propuesta de Taller Abierto de Ciclovías”.

Finalmente, a principios de este 2019, se tuvo un acercamiento con la asociación Mundo Ceiba, debido a que esta asociación había desarrollado ya rutas de ciclovías en la Zona Metropolitana de Oaxaca, y se consideró importante estudiar su propuesta para integrarla a las ya generadas. Actualmente, la Casa de la Ciudad está abierta a analizar propuestas de ciclovías elaboradas por otras organizaciones, dependencias, secretarías e instituciones.

Es así que, a partir de las cuatro propuestas mencionadas, y después de más de dos años de recopilación de información ciudadana, se estableció un proyecto de coincidencias de ciclovías señalando las rutas que coincidían en mayor o menor medida, identificando así las ciclovías con prioridad de implementación. Como resultado de la unión de todas las propuestas surge el mapa denominado “Plan Maestro de Ciclovías Metropolitanas”.

Si estás interesado en conocer más a detalle las rutas, coincidencias y puntos de interés del proyecto o, por qué no, aportar tu opinión y recomendación al proyecto, visita la exposición en Porfirio Díaz 115 altos, Colonia Centro Histórico.

El pasado mes de junio el Museo de la Filatelia de Oaxaca arrancó con el proyecto Vocho MUFI, idea que comenzó a desarrollarse desde hace un par de años con la propuesta de adherir timbres a un automóvil Volkswagen Sedán modelo 93.

El diseño del vocho MUFI está inspirado en elementos representados en algunas piezas del acervo del Museo Textil de Oaxaca. En el vocho de color blanco se plasmó un diseño que parte de elementos que sobresalen en textiles de distintas regiones de nuestro estado y que son reflejo de la identidad oaxaqueña. Las líneas resaltan en color negro y dan la pauta para la colocación de los timbres procedentes de los países de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos y por supuesto México, que se admiran completos o en fragmentos, en variedad de colores. En el capó delantero se incorporó una figura de flores pequeñas, delicadas, sencillas, que sobresale en los huipiles chatinos, en la región de la Sierra Sur. A manera de friso, en las partes laterales del sedán, se aprecian las notables grecas zapotecas en filas superior e inferior, inspiradas en el diseño creado por el Dr. Alejandro de Ávila Blomberg. El tejido estuvo a cargo del artesano Román Gutiérrez y fue elaborado en 2008 en Teotitlán del Valle para la exposición inaugural del Museo Textil de Oaxaca titulada De Mitla a Sumatra.

Entre las grecas, del lado del conductor, lucen aves frente a frente, figuras bordadas en punto de cruz en las camisas del municipio de San Vicente Coatlán, Ejutla, en la región de Valles Centrales. Del lado opuesto, se muestran curiosas cabras, posicionadas frente a frente, motivo que destaca en el brocado de los huipiles del pueblo huave. Al centro, entre las figuras encontradas de aves y cabras, se descubren formas florales europeas, símbolos predominantes en los huipiles de la localidad de Santo Tomás Quieri, perteneciente al municipio de San Carlos Yautepec en la Sierra Sur. Al centro del capó trasero se incorporó una ornamentación característica de recipientes rituales del pueblo mixteco. En cada una de las salpicaderas, delanteras y traseras, se distingue una serpiente, símbolo que se aprecia en los huipiles de San Pedro Jicayán, municipio ubicado en la región de la Costa y perteneciente al distrito de Jamiltepec.

En la parte del techo, el diseño corresponde al de un tapiz elaborado en Teotitlán del Valle que, de acuerdo con la información proporcionada en la ficha técnica, data del último tercio del siglo XX. En cuanto a las características se menciona que la urdimbre es de algodón de hilatura industrial, trama de lana de hilatura industrial y teñida con tintes sintéticos, tejida en telar de pedales con ligamento de tapicería. Los extremos de la urdimbre se torcieron entre sí para formar cordel. La pieza forma parte de la colección María Isabel Grañén Porrúa, donada al MTO.

En este novedoso proyecto participa el personal del MUFI y se ha invitado al personal que labora en las filiales de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, entre las que se encuentran la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú, Andares del Arte Popular, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A. C., (ADABI), Biblioteca Andrés Henestrosa, Biblioteca Infantil BS de Oaxaca, Biblioteca de Investigación Juan de Córdova (BIJC), Bibliotecas Móviles, Casa de la Ciudad, Centro Cultural San Pablo, Fonoteca Juan León Mariscal, Guerreros de Oaxaca, Medio Ambiente FAHHO, Museo Infantil de Oaxaca (MIO), Museo Textil de Oaxaca (MTO), Seguimos Leyendo, Taller de Arquitectura y Restauración de la FAHHO y la Biblioteca Francisco de Burgoa, UABJO.

En la semana del XXI aniversario del MUFI los visitantes también participaron en el pegado de timbres. Te invitamos a ser parte de este proyecto.

¡Te esperamos!

#VochoMUFI

El Corredor Biocultural es un proyecto de urbanismo táctico, que surge como respuesta a la inminente construcción de infraestructura para peatones y ciclistas en las ciudades mexicanas. En estos procesos generalmente se pasa por alto el derecho de los ciudadanos a diseñar el entorno en el que viven, así como su derecho a la ciudad. Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Ciclovías Metropolitanas de Oaxaca, creado por la iniciativa Oaxaca por la Movilidad, impulsado por la Casa de la Ciudad.

Uno de los principales objetivos es distribuir equitativamente el espacio público en la calle, específicamente en la vialidad, mediante la inserción de una ciclovía experimental que conectará puntos específicos con alto valor biológico, ecológico y cultural de los municipios de Santa Lucía del Camino y Oaxaca de Juárez.

La ruta intermunicipal comprende un tramo de 9.6 km que conectará el camellón de la carretera internacional, el Archivo General del Estado de Oaxaca, el Bosque del Deporte, el Polideportivo Venustiano Carranza, el Panteón General, el Jardín Labastida, la Casa de la Ciudad, la Plaza de la Danza, el Museo Infantil de Oaxaca, el Jardín Madero, el Parque Madero, el Centro Cultural San Pablo y los bulevares del Panteón.

El corredor toma en cuenta tres ejes importantes para su funcionalidad: cultural, biológico y ecológico. Ofrece actividades pedagógicas, ecológicas, culturales y deportivas dentro de estos trece puntos. Las actividades del corredor se ejecutarán periódicamente para que formen parte del imaginario social y la población lo adopte como un proyecto de su ciudad y en beneficio de sus habitantes. La participación ciudadana es imprescindible para su realización. Vecinos, comerciantes, sociedad civil y gobiernos involucrados colaborarán para mejorar la imagen urbana de la ruta por donde pasará esta ciclovía experimental.

Este noble proyecto no pretende interrumpir la circulación cotidiana de los diferentes modos de movilidad, pues algo innovador es que retoma los principios de las ciclovías recreativas, en las que se ofrecen actividades a lo largo de las rutas, pero tomará en cuenta que la bicicleta y los peatones somos usuarios de la calle. No se cerrarán vialidades, sino que, mediante las distintas actividades, se generará una cultura de convivencia armónica en la calle. La prioridad está basada en la seguridad vial y la sustentabilidad.

En la Casa de la Ciudad buscamos generar impactos positivos en la manera de hacer ciudad. Tratamos de revertir el cambio climático al generar interés de la ciudadanía por cambiar el viejo modelo obsoleto de movilidad urbana, hacia un nuevo modelo urbano sustentable de movilidad activa.

El 2 de junio se llevó a cabo la rodada de inauguración de la ruta gracias al trabajo de colectivos, activistas y autoridades como Insolente Oaxaca, Vixi Escuela, Dos Ruedas, Salvando Vidas Oaxaca, Bici Bella, Valery Estaciones de Reparación, Gelaguetza Inclusiva, Mundo Ceiba, Juventud Cruz Roja Mexicana, municipio de Santa Lucía del Camino por medio de sus áreas de Protección Civil y Deporte, así como la Subdirección de Juventud, Deportes y Recreación del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.

Benjamin Franklin

La filatelia es la afición por coleccionar y clasificar timbres postales, sobres y documentos postales. En México y en todo el mundo existe un nutrido grupo de coleccionistas de estos singulares pedazos pequeños de papel.

Antes de adentrarte en este fantástico y peculiar hobby, debes saber que la filatelia se divide a su vez en tradicional o clásica y la filatelia temática. La tradicional o clásica organiza los timbres postales de un país por orden cronológico, y puede reunirse por épocas, emisiones y estudios específicos. La colección temática reúne timbres postales, ya sea por la imagen o por el motivo de la emisión, es decir que este tipo de colecciones se centran específicamente en describir un tema o contar una historia.

Bien lo dice el dicho, que “en gustos se rompen géneros, en amores, corazones y en empedradas, zapatos”, pero en la filatelia, más que gustos existen diferentes intereses por coleccionar en el mundo de las emisiones postales, ya que éste es muy diverso. Piensa en un tema, el que quieras… te aseguro que lo encontrarás en las emisiones postales de mucho países: cómics, moda, autos, textiles, flora, fauna, fechas conmemorativas, deportes, fechas importantes en la historia mundial y particular de cada país, personajes, películas… en fin, un inacabable listado de temas que existen. Cada país realiza sus emisiones de acuerdo a su cultura y lo que quiere contar; pueden abordar territorio, política, economía, salud, deportes, flora, fauna o tradiciones, todo ligado a la identidad de cada país emisor. Aquí radica la razón de que la filatelia sea una herramienta educativa, ya que a través de estas pequeñas ventanas podemos adquirir conocimiento. Las emisiones postales son puntos de encuentro de espacios y cultura de los que podemos aprender. Bajo esta premisa que germina de las constantes visitas escolares, talleres y actividades con niños y jóvenes, en el MUFI surge la necesidad y la idea de crear una maleta didáctica que nos permita, además de aprender, vivir la experiencia de divertirnos al explorar el mundo postal en las colecciones permanentes, temporales e itinerantes del museo.

Haciendo uso de la imaginación, los niños se transportan a lejanos lugares para conocer ilustres personajes, políticos, científicos, artistas y sus obras, descubriendo el patrimonio natural, cultural y arquitectónico heredado por siglos. El Velís Viajero y Pasaporte MUFI es un proyecto que incluye tres maletas de viaje en donde se descubrirán tesoros de doce países: España, México, Brasil, Inglaterra, Sri Lanka, Japón, Egipto, Australia, Colombia, Cuba, Marruecos y Rusia. Esta travesía comienza con actividades que involucran diferentes esferas del desarrollo de los niños: social, emocional, cognitiva y motriz. A la vez que los niños aprenden geografía e historia, se divierten realizando talleres de yoga, lectura, fotografía, artes plásticas y cocina. Tendremos invitados especiales: en esta primera emisión nos acompañó el programa Seguimos Leyendo, maestros artesanos, educadores, chicos voluntarios de universidades y servicio social, una red que se teje a partir de la filatelia.

Esta versión se proyectará todo un año, un año en donde los niños tendrán la oportunidad de conocer más de la multiculturalidad del mundo postal, del MUFI y del coleccionismo. El pasaporte es un pequeño libro que los acompaña en este viaje para iniciar su primera colección de timbres postales, una aventura que sin duda valdrá la pena iniciar. ¿Te animas?

Con los horizontes hay que hacer algo más que mirarlos desde lejos; hay que caminar hacia ellos y conquistarlos.

Julio Cortázar

Qué significa para ti la escuela. Remóntate a la edad entre los seis y los doce años, recorre imaginariamente tu salón de clases, la hora del recreo, tus compañeros de juegos, y después trata de resumir en tres palabras tu experiencia en la educación básica. Con ejercicios como éste nos disponíamos a entrar en la reflexión de cuál sería nuestro papel como agentes activos que de manera voluntaria asistiríamos a las escuelas a compartir lecturas en voz alta.

Según la UNICEF, lo que sucede dentro y fuera del aula es un factor determinante en la calidad de la educación. Bajo esta perspectiva, familia y escuela contribuyen a la construcción de una comunidad de aprendizaje solidaria y afectiva. Los recientes modelos educativos reconocen a la escuela como una organización social compleja y dinámica, en la que todos sus miembros construyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores mediante procesos diversos. Bajo estos enfoques teníamos la gran oportunidad de integrarnos a este entorno, usando la lectura en voz alta como una herramienta para incentivar la imaginación, la escucha, la empatía, la comprensión, la reflexión, el análisis y, primordialmente, brindar la oportunidad de un encuentro lúdico y placentero con la lectura.

Incursionamos en los municipios de Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec. Nos reunimos con directivos, personal docente y padres de familia; realizamos una intensa campaña de difusión en la radio local y redes sociales; pegamos carteles en escuelas, parques, plazas y comercios con una sola consigna: buscar lectores voluntarios.

¿El resultado? Once escuelas atendidas entre primarias y jardines de niños en ambos municipios, ochenta lectores voluntarios dispuestos a brindar su tiempo y su voz para leer semanalmente con más de 1 300 alumnos.

En las capacitaciones reflexionamos sobre los elementos que integran a un lector. Padres y madres de familia reconocen su propio proceso lector, lo que les permite significar y dar sentido a la actividad que realizan. Cada lector hila su propia historia.

La región del Istmo no ha concluido el proceso de reconstrucción que pasa forzosamente por la forma de relacionarnos con el entorno. En estos espacios de encuentro con la lectura descubrimos nuevas formas de hacer comunidad, de mirarnos ya no desde la tragedia, sino desde el encuentro y el reconocimiento del otro por medio del lenguaje.

Nuestros lectores no son entes ajenos que pasan desapercibidos por la calle. Alguien los mira, los nombra: “¡Mira, es Leti, la que va a leer a mi escuela!”. Los escuchas dejan de ser niños que comparten la escuela y el uniforme con nuestros hijos, para transformarse en personas complejas con opiniones y experiencias propias y valiosas con las cuales establecemos vínculos.

A cuatro meses de Seguimos Leyendo en el Istmo, hemos realizado 110 sesiones de lectura y compartido más de 800 lecturas en voz alta, pero principalmente hemos constatado el enorme interés por solicitar libros en préstamo a domicilio. Sin embargo, esto apenas comienza. Con el nuevo ciclo escolar nuestra meta es contar con la participación de más lectores voluntarios, fortalecer las escuelas en las que estamos presentes y llegar a nuevos escuchas. Estamos listos para capacitar, acompañar, impulsar, compartir y disfrutar el placer de leer.

Viajar nos transforma. El traslado de una geografía a otra es, simultáneamente, encuentro, fuga, expedición, descubrimiento, retorno. No importa cuántas veces lo haga uno, preparar las maletas resulta una experiencia trascendental. Las maletas de Guillermo Olguín llevan óleos y pinceles. En el equipaje también puede ir un ejemplar de Incidentes de viajes a Centroamérica, Chiapas y Yucatán, ilustrado por Frederick Catherwood, o La isla de Bali, con imágenes de Miguel Covarrubias. Para el artista, los libros de viaje son parte de la expedición.

Si queda algo de espacio, Olguín incluye una mesita de madera, conseguida expresamente para crear estas pinturas de formato pequeño y marcos ovales. La serie es un anecdotario, un registro de aquello que con- templa el artista viajero, ya sea real o imaginario, en cada sitio visitado. Los trazos de Olguín hacen que la experiencia vivida se desplace al terreno de lo fantástico. La serie es, en cierto sentido, un libro de viajes.

Mérida, Cuba, Oxford, Londres, París, en el mundo hay ciertos sitios a los que uno vuelve, y es como si siempre fuera la primera vez. Hay ciertos lugares seleccionados para crear estas fugas. Hay cielos, personas, animales, escenas. En el mundo hay sitios que están ahí para ser pintados. Hay tonos y colores que sólo existen en un punto determinado del mapa. El itinerario, las escalas, el hospedaje, todo culmina cuando el ojo del artista contempla una imagen, que es al mismo tiempo un instante, una anécdota. Y después el retorno, que no es más que la continuación de un solo viaje, una historia que no termina. El artista sigue en la ruta. La exposición Fugas Geográficas. Pequeños óleos de Guillermo Olguín, se presentó en el Centro Cultural San Pablo durante el verano.

La dimensión, ambiente/atmósferas solemnes del Teatro Macedonio Alcalá me hizo percibir mi insignificancia personal, pero también la importancia de la agroecología en huaraches para el Gaudio Campesino. La responsabilidad era inmensa, pero la tranquilidad muy grande, me inundó, desconfié que me acompañara desde Yaviche, más allá de Guelatao, Suchixtepec y Etla. Confirmé eso en Huatulco tres días después, cuando pude nadar cercado por un cardumen de peces grandes muy parecidos a las anchoas que no se perturbaban con mi presencia, pues estaban en territorio conquistado por la Reforma Agraria, bien alimentados con la Jalea Real desde la creación de la Vía Láctea, como se abordó en la conferencia. Yo estuve nueve meses antes en los mismos lugares, ahora acompañaba los avances de los movimientos sociales en agroecología en Oaxaca, y estaba muy contento de ver las biofábricas campesinas para preparados biotecnológicos, en manos campesinas; el molino de rocas para las harinas de rocas que pude ver instalado para rejuvenecimiento del suelo y potencialización de su campo electromagnético en la Salud del Suelo.

Si tuviera que elegir el punto alto de la gira por Oaxaca, no sabría decir si fue el Centro Universitario de Yaviche, controlado por la comunidad, el colegio que recicla desechos y agua o el trabajo sistemático hecho por todas las entidades participantes del Consejo Oaxaqueño de Agroecología (COA), con todas las entidades ejecutando al unísono una agroecología que haría a los Sin Tierra de Brasil sonreír con los ojos.

En la conferencia “Biopoder campesino y el consumidor agroecológico: gastrosofía, agroecología y alimentación”, organizada por la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y las entidades del COA, pudimos volver a hablar sobre el amaranto. En los años setenta del siglo pasado estudiamos con detalle su potencial como grano sin gluten y con proteínas de altísima calidad nutricional en un plato de impacto.

Tuve la oportunidad de aprender con Martínez Hernández la historia de la Guelaguetza, su origen en la colecta de azucenas y el bajar por las sierras de los campesinos para conmemorar y sociabilizar sus alegrías. Osado hice mi sugerencia, tal vez indebida, de que antes de la fiesta máxima del estado, los campesinos vuelvan a abrirla con un tianguis gigantesco de jalea real de las milpas agroecológicas.

En la gira, por primera vez de forma sistemática, pude aplicar el “pH campesino” con agua de jamaica para evaluar la acidez/alcalinidad, en la salud del suelo y elaborar el quitosano biotecnológico campesino con insectos (toritos y mayates).

Mirando la bóveda del Teatro Macedonio Alcalá pude sentir las nubes rosadas, y a veces azules, que ciñen los árboles en las sierras y cobijan campesinos que pueden, ahora, construir y pavimentar sus entradas y caminos con sus propias manos. Como bien dijo alguien hace más de un siglo: ellos lo hacen como quien borda un huipil. Será lindo poder volver.

Lo sentimos, la página que buscas no existe.

¡Muchas Gracias!

En breve nos pondremos en contacto contigo.