Madrid, 23 de septiembre de 2025

Los Premios Internacionales de Mecenazgo han recaído en su XI edición en los filántropos y mecenas mexicanos Alfredo Harp y María Isabel Grañén; en Batia Ofer, presidenta del Trust de la Royal Academy of Arts en Londres y en Ben y Yannick Jakober fundadores del Museo Sa Bassa Blanca en Palma de Mallorca.

“La mejor oportunidad está en México” es el lema que ha guiado la exitosa trayectoria de Alfredo Harp Helú. Junto a su esposa, María Isabel Grañén Porrúa, invierten en el capital humano de su país a través de la educación, la cultura, el deporte, la salud y el cuidado del medio ambiente. Han creado museos, bibliotecas, archivos y centros culturales, donde el arte, la lectura, la reflexión son espacios que motivan la convivencia y la paz. Además, han impulsado programas de conservación del patrimonio artístico, lingüístico y documental en el país. El impacto es notorio, especialmente en Oaxaca, donde se ha logrado fortalecer el tejido social de manera constructiva y humanista.

Batia Ofer es además de presidenta del Trust de una de las instituciones más antiguas y prestigiosas de Europa, la Royal Academy of Arts de Londres, una reconocida coleccionista de arte y cofundadora de la Idan and Batia Ofer Family Foundation.

La Fundación Yannick y Ben Jakober se encuentra en uno de los entornos naturales más hermosos de Palma de Mallorca. Allí, el público puede disfrutar de un jardín de esculturas y una colección de pintura que incluye obras reconocidas como Bien Catalogado del Patrimonio Artístico.

La entrega de Premios se llevará a cabo el día 2 de marzo en el transcurso de una Ceremonia Solemne en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una de las instituciones más antiguas de Europa, y será presidida por SM la Reina Doña Sofia.

Los Premios Internacionales de Mecenazgo, impulsados por Fundación Callia, tienen como misión reconocer y promover el compromiso de la sociedad con el arte. A lo largo de sus XI ediciones se han convertido en un referente internacional con galardonados como Carlos FiztJames Stuart (Duque De Alba); Carlos Slim; la Baronesa Carmen Thyssen Bornemisza, Eduardo Costantini, Valentín Díez Morodo, Antonio del Valle o Eugenio López, entre otros.

Según su presidenta, Carmen Reviriego “Hoy en día, es más crucial que nunca contar con personas que tengan sólidas convicciones éticas y morales, así como el valor para actuar en consecuencia. Esta es la esencia que define a un auténtico mecenas.

PREMIOS INTERNACIONALES DE MECENAZGO

Los Premios Internacionales de Mecenazgo – son una iniciativa social promovida por Fundación Callia- que tienen como misión promover el compromiso de la sociedad con en arte. Cada año reconocen la labor de tres mecenas: uno latinoamericano, otro español y un tercero internacional.

Reconocen no solo la aportación de los galardonados al arte como mecenas, sino también sus convicciones éticas y morales, así como la valentía de actuar de acuerdo con las mismas. Estos, al sumarse con generosidad y humildad a la iniciativa, ayudan a que los Premios inspiren con su ejemplo a que otros hombres y mujeres se impliquen con su misma convicción en la conservación, promoción y difusión del patrimonio y el talento artístico.

ALFREDO HARP Y MARÍA ISABEL GRAÑÉN

Alfredo Harp Helú es un enamorado de México y especialmente de Oaxaca, tierra a la que está ligado afectivamente y en donde radica actualmente. Es bien conocido por su generosidad, todos los días se levanta temprano pensando en cómo ayudar a los demás. Su vocación de servicio despertó desde muy joven y decidió crear varias fundaciones que llevan su nombre, las cuales se enfocan a fortalecer la educación, la cultura, la salud, el deporte y el cuidado del medio ambiente. Su quehacer nace con el amor y sale de lo más profundo de su corazón, trabaja en equipo y ha decidido disfrutar cada proyecto de sus fundaciones en vida. Su motivación surge de la pasión para promover una vida más digna y humana entre los mexicanos. Hoy, los frutos son tangibles, la cosecha se traduce en una comunidad más sensible, con mayores oportunidades, vibrante en el deporte, consciente de su patrimonio y cultura y respetuosa con las diferentes formas de concebir el mundo.

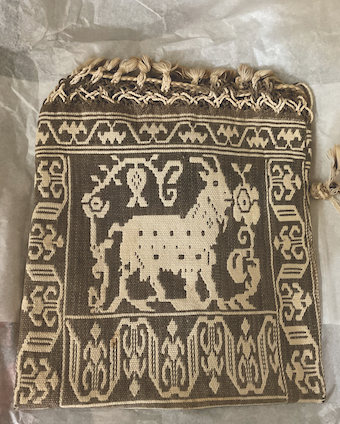

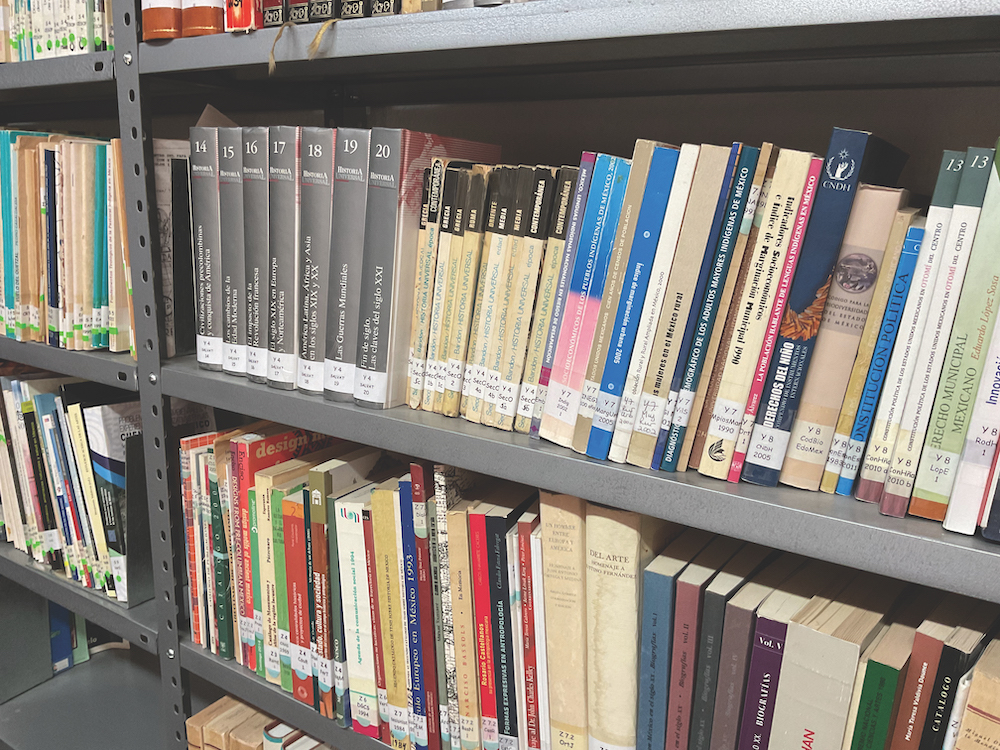

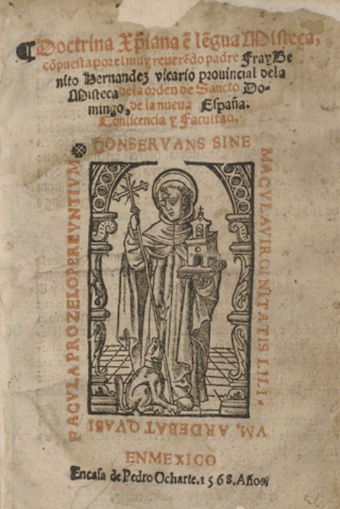

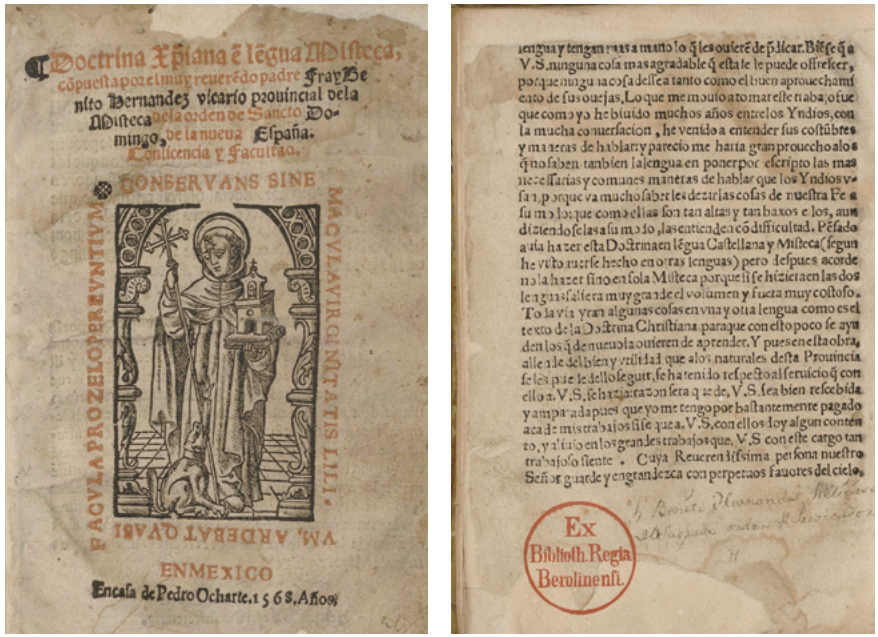

Por su parte, María Isabel Grañén Porrúa es doctora e investigadora en Historia del Arte y presidenta de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca. Es especialista en libros y grabados novohispanos del siglo XVI. Dada su preocupación por la memoria escrita y su cariño hacia los libros fundó y preside la asociación civil de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (Adabi), lo que le ha merecido a la institución premios internacionales por su labor en la preservación y conservación, incluso también en programas de rescate del patrimonio arquitectónico, artístico y las lenguas originarias, así como un impulso decidido a la promoción de la lectura.

Al frente de esta labor el matrimonio representa un ejemplo de compromiso y visión compartida: él, desde la filantropía y el deporte; ella, desde la cultura, el arte y los libros. Su trabajo conjunto ha dejado una profunda huella en Oaxaca y en México, donde ambos impulsan incansablemente proyectos que buscan un futuro más justo, incluyente y enriquecido por la memoria y el conocimiento.

BATIA OFER, PREMIO INTERNACIONAL DE MECENAZGO 2026

Presidenta del Royal Academy Trust, mecenas de las artes y reconocida coleccionista de arte. Ocupa otros cargos en Juntas, Patronatos y Consejos Asesores en instituciones culturales y educativas como el Museo Victoria & Albert, Sotheby’s y el Centro Peres para la Paz y la Innovación. También presidió el Comité de Educación en la Serpentine Gallery y ha sido consultora de la feria de arte Frieze.

Además, responsable de supervisar la Idan and Batia Ofer Family Foundation, que apoya una variedad de causas relacionadas con la salud, la educación y la cultura, muy cercanas a su corazón. Esto incluye la construcción del Sammy Ofer Centre en la London Business School, que respalda a la próxima generación de líderes y emprendedores, así como la creación de un programa de becas para estudiantes israelíes y palestinos en la Harvard Kennedy School.

En 2017, se convirtió en Fundadora y Presidenta de Art of Wishes y, hasta la fecha, ha recaudado hasta £12 millones y ha concedido más de 4,000 deseos a niños que viven con enfermedades críticas. A través de eventos espectaculares, incluyendo una gala bianual, Batia reúne a una amplia red de artistas, coleccionistas y galerías con el único objetivo de conceder deseos que cambian vidas.

BEN Y YANNICK JAKOBER, PREMIO ESPAÑOL DE MECENAZGO 2026

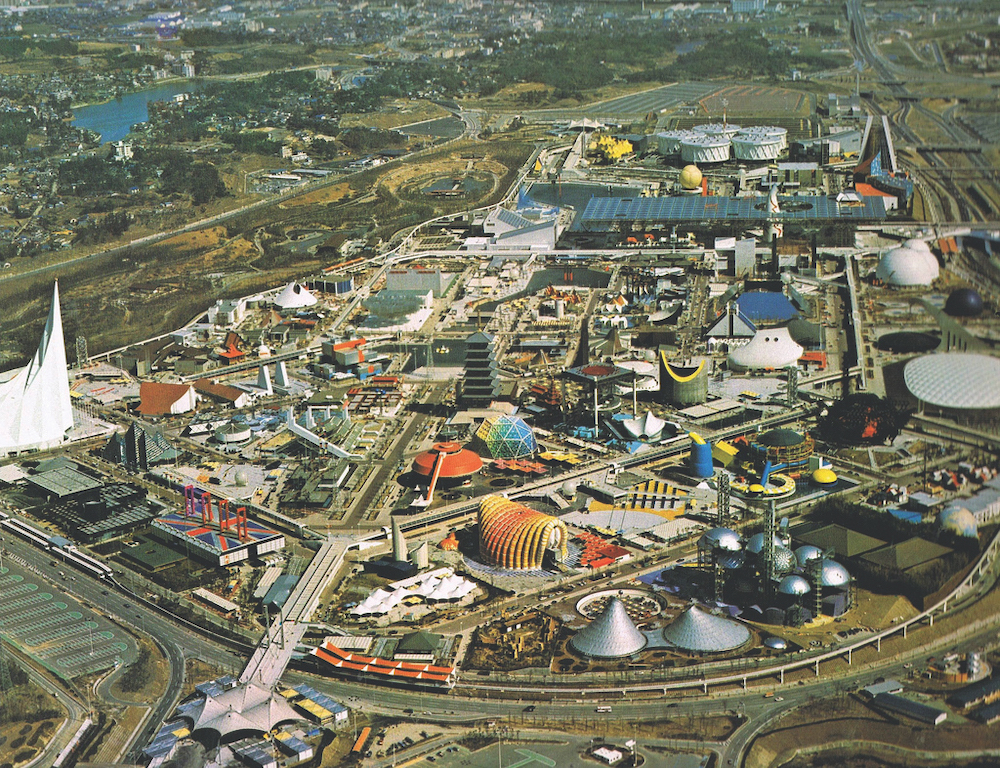

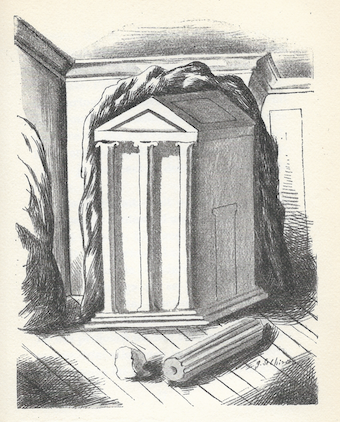

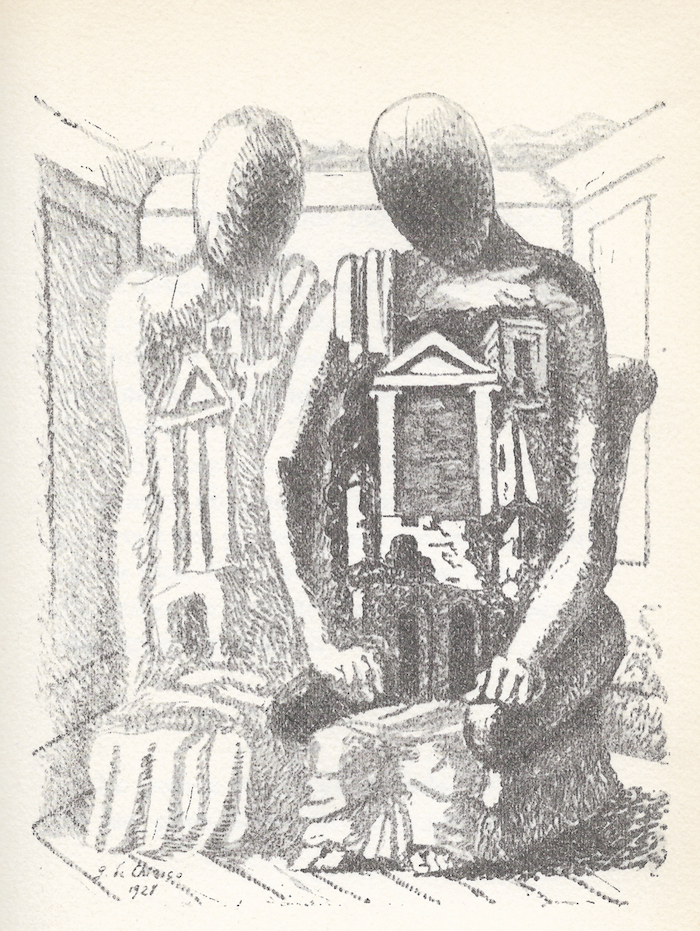

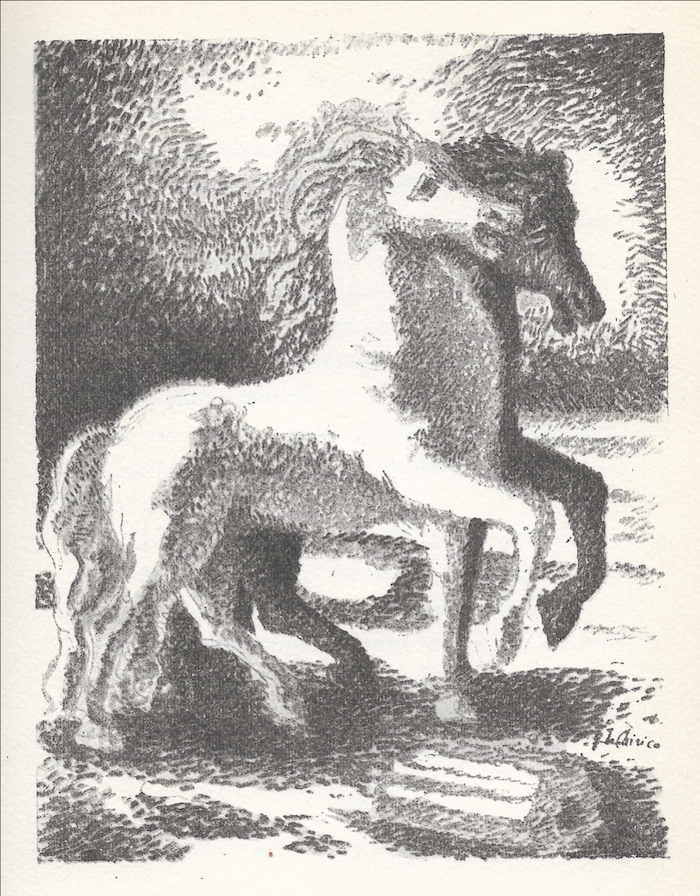

La Fundación Yannick y Ben Jakober se constituyó en 1993 de la mano del matrimonio formado por los artistas y coleccionistas Yannick Vu y Ben Jakober. En dicho año se acondicionó un antiguo aljibe subterráneo de la finca Sa Bassa Blanca para dar cabida a una particular colección de retratos infantiles del siglo XVI al XIX.

A pesar de su joven historia el patrimonio de la fundación ha sido reconocido en numerosas ocasiones: la colección de Nins fue declarada Bien Catalogado del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, y el artesonado mudéjar como Bien de Interés Cultural. La fundación también ha recibido premios y reconocimientos, como la Mención Especial del Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premios Europa Nostra (2009), la Medalla de Oro de la Ciudad de Alcúdia (2008) o la Placa de Oro de la Fundación del Fomento del Turismo de Mallorca (2008), el galardón a l’Experiencia Turística (2017), entre muchos otros.