Un libro es un regalo maravilloso, es un regalo de por vida, te puedes

morir y dejárselo a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, es algo que no

muere contigo, es algo que te acompaña y posteriormente se queda

como algo que fue tuyo.

José Molina

Empiezo estas líneas con su voz en mis oídos, sintiendo el cuerpo congelado, dejando que las resonancias me lleven a ese instante tan poético ipso facto en el tiempo, de ese lugar en donde se yerguen, como velocímetros, las palabras desde el audio de Literariedad [radio colombiana https://literariedad.co/2019/02/09/radio-jose-molina/.

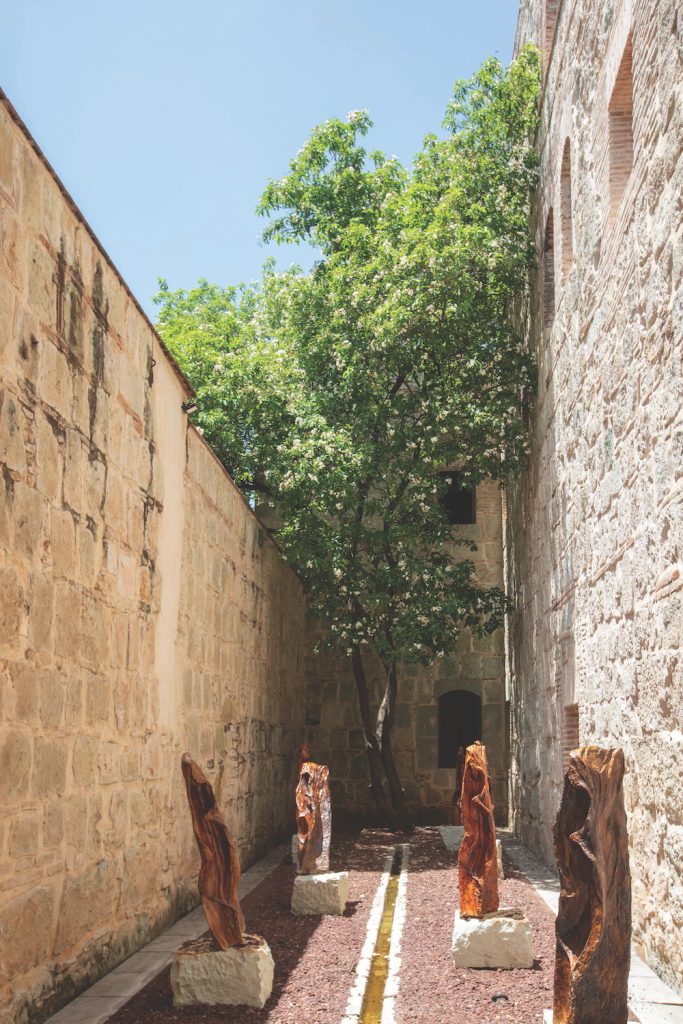

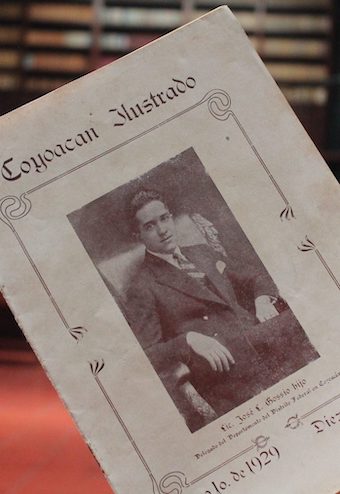

En aquellos días me encontraba realizando una serie de entrevistas. En la agenda aguardaba una con el poeta José Molina: jueves 7 de marzo, 12:00 horas del día, en el espacio donde fungía como gerente librero, la “Grañén Porrúa”. Esa mañana tenía preparado el material para entrar al tema, lista la grabadora y las preguntas; había buscado la información de sus textos y escuchado la última entrevista que le realizó esta radio.

Ese mediodía llegué a la Librería Grañén Porrúa, justo a la hora acordada, pregunté por él y me dijeron que, al parecer, estaba enfermo; yo, con honestidad, no lo creí, preferí pensar que estaba fuera del país. Pero luego, revisando las redes sociales, encontré un pedido de apoyo económico por su hospitalización. Ahí sonó mi alarma, pensé en encender una veladora para que sanara, hablar con Dios y pedirle mucho por su salud; sin embargo, no fue alcanzado por la petición y el día miércoles 13 a las 11:06 horas, me avisan: “Te doy la mala noticia de que falleció Molina”.

Desde la primera vez que escuché aquella entrevista, me quedó en reflexión una de las últimas preguntas que respondió el poeta: ¿Desearía en este momento una antología personal, o un juego, como Augusto Monterroso hizo en su momento, de sus obras completas?, de ser así, ¿entrarían todos sus libros? A lo que José Molina responde: “Sí, supongo que sí, nunca me lo he planteado”.

Esta pregunta me pareció una propuesta, de esas que solo se hacen o se piensan, generalmente, cuando alguien ya no está. Y ahora es una cuestión que, a necedad de quien lo amó literariamente y como ser humano, es menester hacer realidad: reunir toda su obra, como él lo hizo para Ezra Pound, Haroldo de Campos, Thomas Harris, entre otros.

Pero ¿quién fue José Molina? Nacido el 26 de noviembre de 1975 en Salamanca, Guanajuato, fue poeta, traductor, editor, docente, coordinador de talleres de poesía, librero. Licenciado en Literatura Latinoamericana por la Universidad Iberoamericana, maestro en Estudios Portugueses en la Universidad de Massachusetts, Umass Dartmouth, y, a fines del año 2018 culminó sus estudios de Doctorado en Literatura Comparada, con una investigación en Tubinga, Alemania.

Tradujo al español poemas y ensayos de escritores como Gilberto Freyre, Haroldo de Campos, Sebastião Uchoa Leite, Herberto Helder, Hilde Domin y Marco Ercolani. Sin embargo, a quien más había traducido y conocido desde sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado, siguiendo la línea del poeta —de quien incluso traía un tatuaje en su mano izquierda— y precisamente entregándose a la tarea de reunir sus obras escritas en quince lenguas diferentes, es Ezra Pound (padre del modernismo norteamericano, como decía el poeta).

Impartió la cátedra de Estudios Portugueses. También daba clases en la Universidad Regional del Sureste y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Dirigió múltiples talleres de poesía en la Biblioteca Andrés Henestrosa. Fue editor del suplemento literario Letra Viva del diario El Imparcial de Oaxaca y la revista Torre de Papel de la Universidad de Iowa.

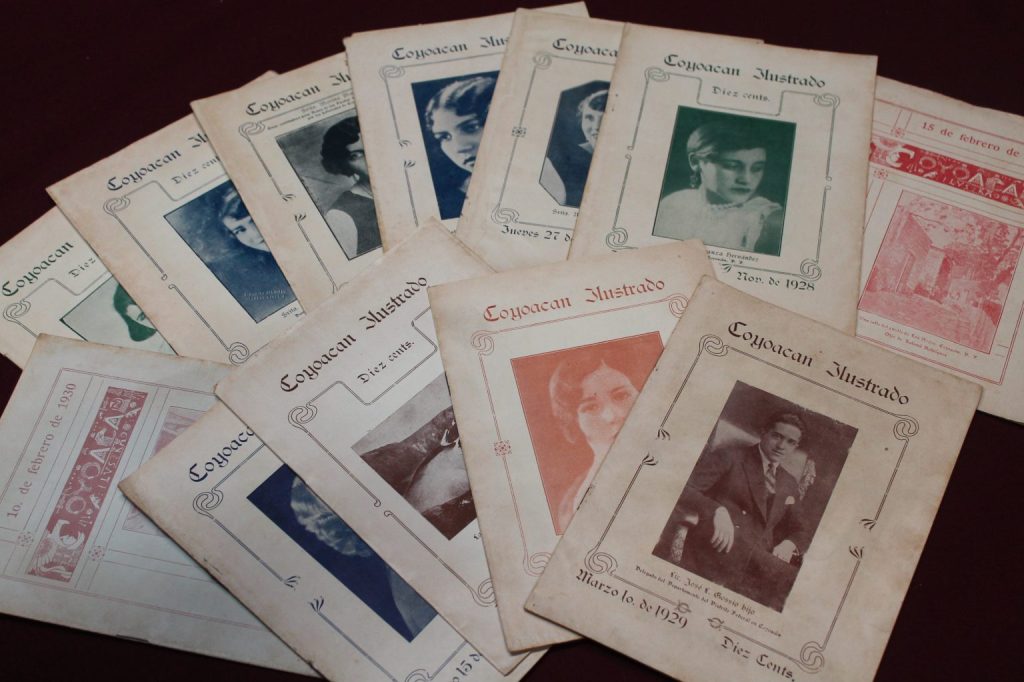

Sus primeros poemas fueron publicados en la revista El Poeta, a los que le siguió la publicación de las plaquetas Azar y Kalgari en el 2004. Su trabajo fue incluido en la antología Malditos latinos, malditos sudacas: poesía Iberoamericana made in the USA (El billar de Lucrecia, 2009) y en Santiago de Chile se publicó una selección de su poemario Juno desierta + rápame (Libros del perro negro, 2011). Kalgari fue el primero: “Publicado en los Estados Unidos, no me quedó ninguna copia, ni lo volví a ver, es como un hijo olvidado”, expresó Molina en una entrevista. Azar (2004), un poema muy extenso, fue su segunda publicación en una edición propia, después ese poema sería digitalizado por Mancha, un colectivo de poesía.

Sobre su libro Símbolos patrios (Libros del perro negro, 2012, Chile), Molina dijo que había nacido de una experiencia en un festival en Chile, y lo calificó como “un libro muy irónico, muy amargo, enfrenta muchas cosas políticas, es un libro que me gusta mucho”. También Caballo no entra (Luz & Sonido, 2017, Oaxaca) tiene ese talante político, pues habla de la vida de un pintor en Oaxaca en el contexto del estallido social del 2006 ligado a la APO.

José Molina fue un hombre reservado, cauto, generoso, compartía y regalaba poesía, libros, conocimiento; escucharlo era un deleite a los oídos. En sus talleres se disfrutaban las voces poéticas en las lenguas originales: alemán, inglés, francés, italiano, portugués, ahí las horas transcurrían deprisa, sin importar que hubiera lluvia, frío o calor.

Los espacios que habitaba estuvieron abiertos para todos, pues el poeta se mostró a favor de la libertad sexual:

[…] siempre he estado muy a favor de las personas homosexuales. Me gustaría un mundo en donde mis hijos pudieran elegir sin ningún temor ser gay o lesbiana, con libertad absoluta para poder decidir, y para eso se necesita un cambio fundamental en nuestras sociedades. Por medio de la poesía he desarrollado esta temática que me interesa mucho, en los Estados Unidos visité un pueblo de homosexuales que se llama Provident town, y así surge P-town.

P-town es el nombre de uno de sus poemas en el que se lee lo siguiente:

… aparentar sobrevivir

negando el esplendor

de las caricias prohibidas

como si los besos

retenidos no existieran

o el amor fuera apenas

una función accidental.

La muerte lo alcanzó a los 43 años, el 13 de marzo de 2019. Al final queda su blog http://cesonodeaullar.blogspot.com/, una página de Facebook, su obra antologada bajo el título Nada me faltará. Obra reunida (Almadía, 2019, México) y, aún más importante, queda un referente poético en Oaxaca y un largo recuerdo que sin duda nunca se olvidará.