Paz: Cuando uno se perdona.

Juan Camilo, 8 años

Palabra: Yo soy las palabras que salen de tu dulce boca y llegan a mi

propio corazón, el alma me dice que tus palabras soy yo.

Michel Yuliana, 10 años

Con motivo del Diplomado Internacional en Cultura de Paz y Literatura promovido y financiado por la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y la ULSA Puebla, invitamos, en esta ocasión, a docentes colombianos a compartir su mirada sobre el tema y nuestro programa académico.

Yo nací cuando había guerra, y durante décadas hemos padecido en Colombia una guerra terrible que muchos se han negado a reconocer, a pesar de miles de muertos, desaparecidos, desarraigados, agredidos de mil formas, expoliados. Una guerra a la que algunos hemos intentado oponernos con algo tan inservible, parece, como las palabras. Leyendo cuentos, testimonios, poemas, escribiendo, conversando con diferentes personas de lo que les sucede en el alma, en su vida misma que se escribe, a voluntad, en una hoja. O en sus bocas que cuentan tímidas y temblorosas dolores y tristezas; al nombrarlos buscamos que no sucedan de nuevo, y así encontrar juntos caminos para perdonarse y perdonar, porque fuimos todos y, en breves pero hondos instantes, fuimos su adentro. Nos miramos a los ojos, nos respetamos: en la mayor de las sinestesias pudimos vernos en las palabras.

En nuestros países compartimos muchas situaciones: esa violencia que tantas veces empieza en el hogar fermenta en el adentro, se esparce iracunda y se vuelve cuerpo en el día a día de muchos. Hay que desarmar los espíritus y este diplomado piensa y trabaja en eso, así como en repensar también nuestra paz o nuestra zozobra para entender cuál es el trato que damos a los otros, que también soy yo. Debemos vernos a los ojos y usar lo que las palabras entregan para ayudar a sanarnos. Decía la escritora española Irene Vallejo:

[…] Estoy convencida que entre los muchos motivos que generan la violencia es esa frustración e impotencia de lo que no somos capaces de verbalizar, que solemos enterrar en nuestro interior, con las injusticias, las decepciones, el dolor, la tristeza, lo no verbalizado acaba convirtiéndose en violencia.

Sabemos que “cultura” viene de cultivar, esto nos emparenta con el ritmo de las plantas que, en medio de los terrenos más hostiles y adversos, con terquedad, paciencia y entereza pugnan por medrar, crecer, fructificar. Es bueno conversar y que el trabajo que hacemos, como el empeño de las plantas, nos permita a todos vivir, florecer.

La cultura de paz es como esta tenacidad de las flores, un esfuerzo para generar relaciones que nos permitan mirarnos a los ojos, encontrarnos, escucharnos, expresar nuestras ideas sin que el entorno se convierta en un campo de guerra: respetarnos en la diferencia. En situaciones marcadas por violencias sociales y políticas, construir esta cultura supone utilizar todas las herramientas posibles para remendar el tejido social roto.

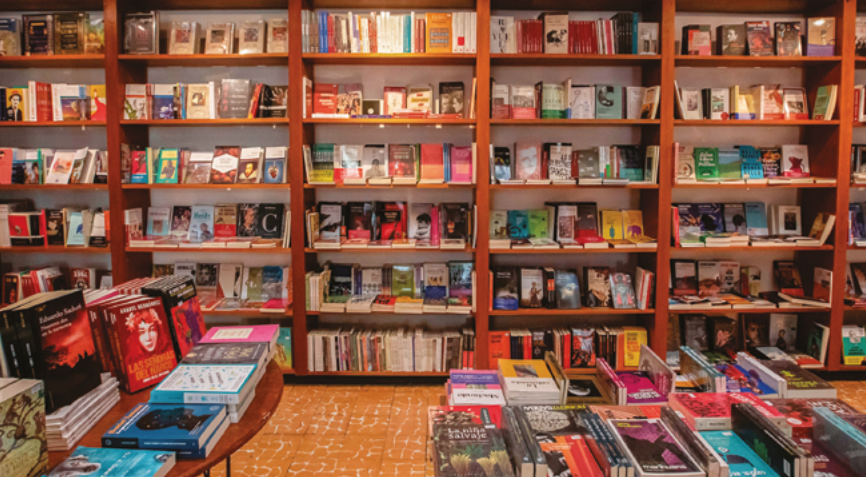

Entender es nuestra obligación, como dijo muchas veces la filósofa alemana Hanna Arendt. Y para hacerlo es preciso escudriñar la realidad, enfrentarla con toda su gama de grises, explorar cómo nos hemos convertido en lo que somos… hallarnos en nuestra complejidad y diversidad. La literatura, el periodismo, los testimonios, las fotografías son fundamentales para lograrlo, y el aula de clase y las bibliotecas son lugares propicios para hacerlo.

Es precisamente de los episodios traumáticos de nuestras historias y los temas duros sobre lo que debemos conversar en el aula. Porque hoy los niños y los jóvenes tienen sus cabezas atiborradas de inquietudes a las que buscan explicaciones. Si no se las damos, ellos las buscan en otros lados…, ¡donde sea! Y en el reinado de las redes sociales el debate, por lo general, es reemplazado por la rabia; el que piense distinto, el contradictor, se convierte fácilmente en enemigo. No podemos valorar la paz si reducimos la guerra a un juego de amigos y enemigos, de buenos y malos, más bien, tenemos que atender y comprender la diferencia. Las novelas, las crónicas y los cuentos, nos llevan a mirar el mundo desde diferentes puntos de vista. En sus páginas podemos ver y entender al otro… La literatura corre velos, nos muestra verdades que el fanatismo y el sectarismo ocultan.

Las realidades de México y Colombia tienen muchos aspectos en común. Y ya que nos alimentamos de las experiencias de otros, los paralelismos nos sirven para trazar nuevas rutas, es por eso que el Diplomado en Cultura de Paz y Literatura nos motiva a compartir lecturas, a apropiarnos de nuevos textos que fortalecerán nuestra percepción del mundo y nuestra labor en el aula.

Los miedos y prejuicios que experimentamos son similares; en nuestros países hay quienes siguen pensando que los niños no tienen criterio, desconocen que se borró, hace años, la concepción del menor como ser incompleto y dependiente. Los niños y los jóvenes tienen derecho a conocer en qué mundo viven, a ser protagonistas de la cultura de paz. ¿Qué pasaría si el Estado, la familia y la sociedad cumplieran con su papel de garantes de los derechos de la infancia y adolescencia en nuestros países?

Para responder esta y otras dudas fundamentales hacia una cultura de paz, es necesaria una forma diferente de pensar y relacionarnos con los otros y con el mundo, una que obstaculice la tarea de los que, desde el poder, quieren crearnos y volvernos enemigos para llevarnos a nuevos conflictos. ¡Es tan necesario diseñar ambientes donde volvamos a creer en el otro, donde el miedo no nos paralice…! Debemos hacer pausas, detenernos y rastrear los porqués de tantos sinsabores.

Hace poco un estudiante de 10 años me dijo: “La guerra es por el odio” y su padre, un exmilitar, dio las gracias a la lectura por habilitar un espacio de diálogo con su hijo sobre un tema que creía vetado. “No sabía —reconoció— que de ‘eso’ (la guerra) podía hablar con él”.

Esto escribió una joven después de leer Crecimos en la guerra, una serie de crónicas sobre niños y jóvenes que han sufrido la violencia. “Ahora puedo ver una Colombia que se desangra. Ahora mi mente ya no es víctima de la ignorancia. Esta obra me muestra un conflicto que camina al pie de la indiferencia”. Son vivencias de jóvenes que, como todos los de su edad, tienen ilusiones, ganas de ser, de construir. Pero solo algunos pueden realizar sus sueños y para otros no existe ni siquiera la posibilidad de imaginarlos. Lo más bello es que la mayoría de los lectores expresa su interés en aportar con un granito de arena a que esta violenta realidad cambie: “¿Qué podemos hacer para que esto no se repita?”, preguntan.

El Diplomado en Cultura de Paz y Literatura en el aula es una especie de respuesta a esta pregunta, una invitación a leernos, a escucharnos, a reflexionar sobre un hecho al que no le dedicamos el tiempo que requiere: Detrás del odio y las balas se mueven muchos y diversos intereses. La invitación es a mirarnos a los ojos y entender que no estamos hechos para matarnos entre nosotros, que todos tenemos los mismos derechos y merecemos respeto y un lugar digno en el mundo. Como dice Ida Vitale: “La poesía busca sacar de su abismo ciertas palabras que puedan constituir el tejido de cicatrización en el que todos andamos sin saberlo”.