Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Llega marzo y el calor empieza a sentirse con intensidad sobre la ciudad de Oaxaca, y es ahora cuando los espacios de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca se abren como refugios de frescura. Una frescura que, como leeremos en las siguientes notas, es alimentada por las novedades que en el aspecto cultural, educativo, lingüístico y recreativo nos ofrecen estas instituciones.

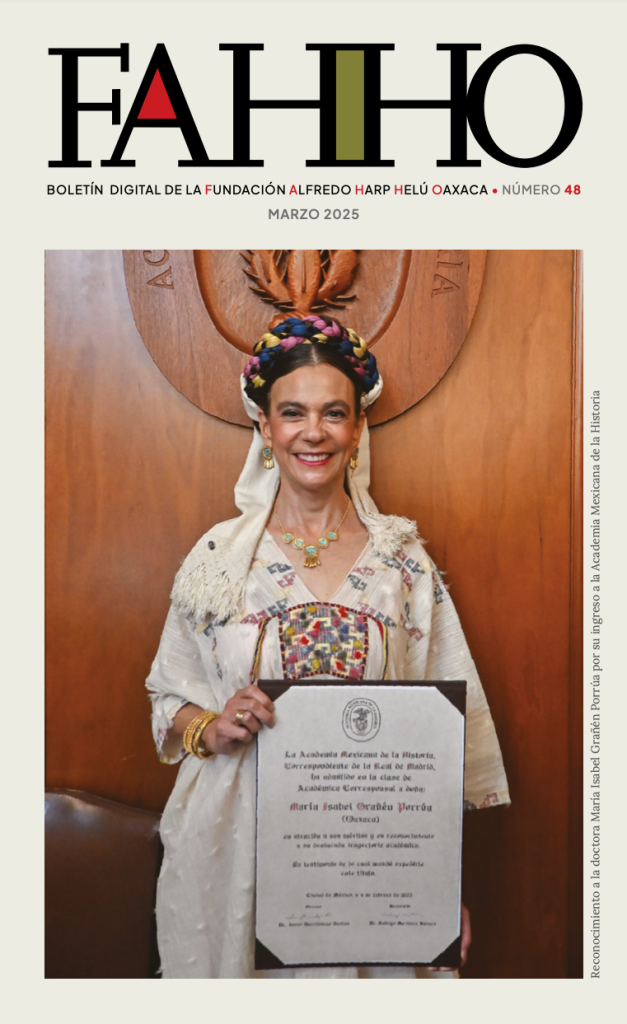

Como preludio de este número celebramos el ingreso de la doctora María Isabel Grañén Porrúa, presidenta de la FAHHO, a la Academia Mexicana de la Historia debido a su significativo aporte a esta disciplina, a partir de la investigación y la gestión cultural siempre en favor de la conservación de la memoria histórica de las comunidades oaxaqueñas. La importante labor social y cultural de la doctora María Isabel también la hizo acreedora de la presea Shinzaburo Takeda, un motivo más para festejar.

Por otra parte el Museo Textil de Oaxaca nos invita a reflexionar sobre las innovaciones respecto a los textiles tradicionales; la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova presenta a dos personajes que han realizado importantes aportes a la FAHHO; desde la Biblioteca Henestrosa podemos conocer una parte de la vida y obra de Rawi Hage, un escritor libanés marcado por la guerra, que también es la experiencia desde la que escriben dos profesores colombianos para Seguimos Leyendo.

Asimismo, es una lucha la que ha asumido la Casa de la Cacica con el rescate del Tu´un Savi en Teposcolula, así como la que se hace para salvar y cuidar a las abejas de las adversidades que las acechan. Preservar también es el trabajo de Adabi Oaxaca, que en esta ocasión atendió el archivo de San Juan Chilateca. De los trabajos de catalogación que se realizan en la Biblioteca Francisco de Burgoa surgió la exposición sobre la figura del juez receptor que se presenta en este número. Igualmente, el Museo de la Filatelia de Oaxaca elabora una nota sobre la exposición dedicada a antiguas formas de transporte del correo.

El Museo Infantil de Oaxaca innova en el área de educación con la conformación de un programa integral dirigido a los estudiantes prestadores de prácticas profesionales en el MIO. El Centro Cultural Itinerante comparte la emoción que los conciertos llevados por la Fonoteca a las comunidades conurbadas pueden despertar en un niño. Desde la Librería Grañén Porrúa podemos asistir a la experiencia de dos fervientes lectoras y su andar por dos distintas librerías. Mientras tanto, el Centro Cultural San Pablo nos invita a visitar la exposición Ladidoo / Piel de hilo, un jardín bordado por Natalia Toledo. Por su parte, Andares del Arte Popular comparte el trabajo del maestro tallador Alejandro Vera, quien da vida a los diablos de Juxtlahuaca mediante el tallado de máscaras.

En el ámbito de los deportes, Guerreros de Oaxaca rinde homenaje a la trayectoria de Nelson el Almirante Barrera, quien los llevó a ganar su primer campeonato. Diablos Rojos Softbol celebra el primer Juego Perfecto de la Liga Mexicana de Softbol obtenido por Megan Faraimo. Finalmente, la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú habla de sus estrategias para hacer crecer el número de jugadores mexicanos en las Grandes Ligas.

Esperamos que estas páginas les brinden una oportunidad para detenerse un momento y refrescarse en alguno de los maravillosos espacios que la Fundación les ofrece a cada uno de nuestros lectores.

Fragmento1

Dedico estas palabras a Mira Harp Grañén, quien dice: “La historia no se memoriza, se siente”; a Santiago Harp Grañén, quien ha hecho de la historia del beisbol su pasión y su vida, y a Alfredo Harp Helú, mi hacedor de sueños, por tantas historias compartidas.

Con gran emoción expreso mi agradecimiento a los miembros de la Academia Mexicana de la Historia al convertirme en una integrante más de esta distinguida institución. Reconozco que jamás imaginé, ni remotamente, que algún día pertenecería a ella. La Academia ha dado pasos importantes para lograr la profesionalización de la disciplina: en los últimos años abrió sus puertas a mujeres talentosas; dejó de ser centralista al integrar miembros en varios estados y hoy ratifico que, además, incluye a profesionales que nos hemos dedicado a la gestión cultural y al rescate de la memoria y el patrimonio de México. Hoy me siento honrada por ser la corresponsal en Oaxaca y recuerdo con cariño a la Dra. Ángeles Romero Frizzi, Miembro de Número de la Academia y anterior representante de esta entidad.

Esta Academia surgió en 1919, un momento en que la violencia estaba desatada. Hoy también la sed de paz prolifera por doquier. Es imperante que la historia, el arte, la cultura, la educación y el deporte sean las rutas para alcanzar los caminos de pacificación que tanto anhelamos, además de brindar oportunidades para que más mexicanos encuentren un sentido para su vida, y nosotros, los historiadores, tenemos mucho que aportar.

Desde niña, el poder de la palabra siempre fue la inspiración de mis pasos. Los amaneceres brillantes y las noches estrelladas fueron estímulos para que mis ojos y mi alma se educaran para captar y sentir la belleza. Por eso, jamás dudé en estudiar Historia del Arte. A partir de ese momento cada mañana, al abrir mis ojos, pienso, siento y actúo como historiadora del arte. Con profundo amor por mi país, constantemente me pregunto por qué los historiadores del arte somos necesarios para la sociedad. Y la vida se encargó de encaminar mis pasos por un rumbo apasionante: servir a la sociedad por medio del arte y la cultura.

Una tarde inesperada de 1993, mientras avanzaba en la investigación de mi tesis doctoral, El grabado y su finalidad en los impresos mexicanos del siglo XVI, recibí una llamada del maestro Francisco Toledo, quien me invitó a organizar una exposición de los libros del fondo bibliográfico de la UABJO. Acepté. Jamás imaginé que el destino me llevaría a organizar el acervo —que se ha incrementado de 27000 a 40000 ejemplares— y a dirigir una de las bibliotecas más importantes de México, que entonces se encontraba en condiciones lamentables. Era el mes de enero de 1994 y el cielo detonó, además, uno de los acontecimientos más importantes en la transformación cultural de Oaxaca: el inicio del proyecto de restauración del exconvento de Santo Domingo, el monumento más emblemático de la ciudad. Esto se logró gracias a un esquema participativo entre el Gobierno federal y estatal en unión con Banamex y Pro-Oax. También en 1994 defendí mi tesis doctoral en Sevilla y Francisco Toledo me invitó a dirigir el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el rincón más bello y luminoso de Oaxaca. El IAGO fue también mi escuela y ahí encontré mi verdadera vocación.

La experiencia en la Biblioteca Burgoa nos hizo reflexionar sobre la necesidad de salvar la memoria escrita de México. Así, en mayo de 2003 se creó Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, una asociación civil que en 21 años ha trabajado incansablemente en 29 estados y ha logrado rescatar 724 archivos, 161 colecciones fotográficas, 58 bibliotecas históricas y ha dado a luz 810 publicaciones sobre fuentes históricas. Los resultados han sido tan gratificantes que la UNESCO le otorgó, en 2008, el Premio Jikji en Corea, el reconocimiento más importante al patrimonio documental.

En 1998 se colocó la primera piedra de lo que sería la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, que ha crecido vertiginosamente generando una historia fascinante. Aunque siempre he aportado mi experiencia como historiadora del arte, debo reconocer que no he dejado de aprender ni de admirar la generosidad de Alfredo Harp, su escrupuloso orden administrativo, fiscal, legal y su amor por nuestro país.

Su lema siempre ha sido: “La mejor inversión está en México” y eso es precisamente lo que hace la Fundación: invertimos en la transformación de la vida de miles de mexicanos con proyectos educativos, culturales, deportivos y de salud, así como en el cuidado del medio ambiente.

El apoyo más importante está dirigido a la educación; a la fecha se han otorgado 140000 becas anuales, principalmente a estudiantes de la UNAM, el IPN y la UABJO, asimismo, se han patrocinado proyectos de investigación e infraestructura en escuelas. El respeto por la naturaleza es la mejor herencia que podemos dejar a quienes nos sobrevivirán. Por ello, hemos promovido proyectos de reforestación: en 20 años se han sembrado cerca de sesenta millones de árboles en el estado de Oaxaca.

Alfredo atesoraba una colección de estampillas postales, y en julio de 1998 se abrieron las puertas del Museo de Filatelia de Oaxaca, un punto neurálgico para una infinidad de actividades relacionadas con las estampillas, que posee una sala de numismática con monedas acuñadas en nuestro país y una biblioteca con más de 9 000 libros sobre filatelia que perteneció a don José Lorenzo Cossío y Cosío.

Además del MUFI, se fundaron el Museo Textil de Oaxaca y el Museo Infantil de Oaxaca, que cuentan con sus propias bibliotecas. El MIO es un guardián del patrimonio tangible e intangible de Oaxaca; ahí, los niños corren, los novios se besan bajo los árboles, las madres se reúnen a tejer; otros más husmean entre los libreros. El MTO, por su parte, ha promovido encuentros con la comunidad de tejedores de los pueblos originarios del continente americano; de esta forma se van borrando las fronteras de los conocimientos entre los pueblos.

En la Fundación nos es difícil concebir la vida sin libros y hacemos lo posible para acercarlos a las familias. Así nació la primera Biblioteca BS, de la experiencia amorosa de leer a mi hijo Santiago, de ahí su nombre. Esta serpentea entre ciruelos, y es resguardada por una fuente de sapos, regalo de Francisco Toledo. También custodia a la Biblioteca Jorge Luis Borges para ciegos y débiles visuales. Hoy la FAHHO cuenta con seis bibliotecas BS en Oaxaca y una más en el Salón de la Fama de Monterrey, inaugurada en 2023, mientras el gobierno estatal cerraba 49 bibliotecas. Nuestros servicios son gratuitos, el único requisito para el préstamo de libros es que los interesados sean asiduos visitantes. Cada BS posee un acervo atractivo y organiza actividades relacionadas con la lectura.

A nuestros proyectos de lectura se han sumado 157 promotores que comparten su voz con más de 6000 personas semanalmente en calles, reclusorios, asilos de ancianos, hospicios infantiles, escuelas, mercados o plazas. En alianza con la Universidad La Salle Oaxaca, ofrecemos diplomados para motivar a más de 800 estudiantes: padres de familia, maestros y promotores de lectura. Asimismo, pusimos en marcha las bibliotecas móviles con el objetivo de formar lectores. A su vez, la Biblioteca Henestrosa ha transformado muchas vidas. Sus libros y actividades surten efecto en muchos jóvenes que han iniciado su camino universitario: ahora escriben cuentos, poesía, ensayos, hacen teatro y gustan de leer en voz alta en las calles.

Los ecos de Juan Rulfo resuenan en el abandono de los pueblos de México y la impotencia nos invade cuando el patrimonio histórico, material e inmaterial, se desmorona frente a nosotros. Por ello, desde hace treinta años promovemos su rescate. La restauración de Santo Domingo fue la primera escuela, ahí se formaron cientos de personas que, al cabo de los años, han participado en las restauraciones que encabeza nuestro Taller de Restauración. Hemos logrado intervenir 143 monumentos en un centenar de comunidades de Oaxaca, 64 bienes muebles, 13 salvamentos arqueológicos y 10 órganos históricos, incluyendo los dos de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México. En 2017, como consecuencia de los sismos que afectaron a Oaxaca, la FAHHO contribuyó, entre otras muchas acciones, con la reconstrucción de 219 casas con valor patrimonial. Estos proyectos promueven un sentimiento de orgullo en las comunidades, generan derrama económica y fortalecen el tejido social.

Otras obras notables son las casas de visitas de los pueblos de indios, los molinos de agua en Santiago Yosondúa, la Capilla Abierta de Teposcolula, la Casa de la Cacica, el retablo de San Juan Bautista Coixtlahuaca, el templo de San Jerónimo Tlacochahuaya y la antigua estación del ferrocarril de Oaxaca, ahora convertida en el MIO. San Pablo ha sido uno de los proyectos más importantes; fue el primer convento dominico en la ciudad de Oaxaca y hoy es la sede de la FAHHO. Ahora trabajamos en la Casa Balcón en Tehuantepec, el antiguo hospital de indios en Teposcolula y la BS Mira en Oaxaca. “El oficio de tejer explica el mundo”, decía Mircea Eliade; y la vocación de la FAHHO es tejer historias en el corazón de las personas. Nos falta mucho por aprender, pero hoy, después de 30 años, podemos mirarnos con otros ojos.

Aunque disfruto intensamente cada proyecto, la investigación sobre la historia del libro, la imprenta, el grabado mexicano y el arte oaxaqueño para los niños es una de mis grandes pasiones. Por eso mi hija Mira y yo escribimos nuestra primera novela, Xolita en el Templo Mayor. Además, tuve el privilegio de participar en uno de los grandes sueños de mi hijo Santiago: el Museo de los Diablos Rojos del México, en donde se vive la historia y la experiencia de ser parte del equipo más ganador de México. Mi investigación más reciente ha sido sobre el poeta y periodista José S. Helú y la primera generación de emigrantes libaneses en México, de la que derivó un libro y la Cátedra —en El Colegio de México— sobre lengua y cultura que lleva su nombre.

Al redactar estas líneas, surge en mí un recuerdo: mi abuela tejía y bordaba, y yo la amaba. Ella me hizo fijar la mirada en los detalles y logró transmitirme su fascinación por los colores, formas y texturas. Su arrullo cobró relevancia años después, en Oaxaca, cuando Alfredo llegó a mi vida y la llenó de una luz que, de pronto, con un riego de amor hizo brotar la semilla que mi abuela había dejado latente.

Hay veces que no nos explicamos de qué manera los hilos que tejen el porvenir se cruzan y nos hacen parte de un tapiz que ha transformado, de alguna manera, el paisaje. Estoy segura de que sin los ojos de una historiadora del arte ese gran textil no sería el mismo. Ahora sé que es posible trazar un camino para que el arte, la historia y las investigaciones eruditas rompan barreras y lleguen a públicos sedientos de conocer los procesos históricos que nos forman intelectual y espiritualmente.

Mis hijos merecen un mundo mejor para vivir. Confío en que así será, y que mi oficio sirva para cambiarlo; que las personas tengan un mayor acceso a la cultura, la lectura, el arte y la historia, de modo que todos los hijos de este mundo puedan alcanzar sus propios sueños.

1 Discurso completo del ingreso a la Academia Mexicana de la Historia disponible aquí: https://bit.ly/3XaQD3P

Las telas estampadas se encuentran por doquier, por fortuna y por desgracia. Por un lado, son muestra de la creatividad humana y es así como encontramos, por decir algo, telas floreadas comúnmente empleadas en vestidos y faldas. Sin embargo, la otra cara del estampado es traicionera, pues puede usarse para imitar —de forma desleal— un tejido o un bordado. Cabe aclarar que esta no es una técnica reciente, en realidad se ha empleado durante miles de años para plasmar un diseño sobre una tela.

Desde hace algunas décadas, los textiles hechos en distintas comunidades originarias de México se han reinterpretado, tergiversado y pirateado por medio de técnicas de impresión. Por ejemplo, una reconocida marca mexicana contribuyó a la fama del bordado istmeño de flores grandes multicolores al estampar esos diseños sobre mascadas de seda. Los populares tenangos también han pasado por ese proceso y, en los últimos años, las aves y flores bordadas en el pueblo mazateco de Jalapa de Díaz han sido estampados sobre playeras de tejido industrial mediante técnicas de serigrafía.

En octubre de 2024, el Museo Textil de Oaxaca presentó la exposición “Desafiando la autenticidad. La computarización en la producción y consumo de textiles mayas de Guatemala”, con la curaduría de Walter Little y Nicholas Johnson. Lejos de validar o atacar la producción y el uso de huipiles sublimados (de las técnicas más recientes de estampado), el propósito de la muestra era explicar cómo un proceso tecnológico contemporáneo era adoptado por el mismo pueblo tejedor, particularmente en poblaciones kakchikeles. La muestra se inauguró en el marco del IV Encuentro de Textiles Mesoamericanos y, tanto en el evento como en las publicaciones posteriores hechas en redes sociales, escuchamos todo tipo de comentarios. No se entendía por qué un museo había dedicado una exposición a textiles estampados, poniendo en peligro el trabajo de las mujeres en el telar de cintura. “¡Son copias chinas!” y “¡Eso es un plagio!” son expresiones que escuchamos con frecuencia.

Analicemos este caso. Para empezar, quitemos de nuestra mente la idea de que estos estampados son chinos. De acuerdo con la investigación de Walter, fueron empresarios mayas quienes compraron las máquinas de sublimado; fueron estudiantes mayas de programación digital a nivel universitario quienes diseñaron los patrones por imprimir y, algo sumamente importante: el grupo de estudiantes trabajaba directamente con las tejedoras, mayas también, para desarrollar los diseños finales. La tela base sobre la que se estampaban los diseños era tejida en telares de pedal, por tejedores mayas. ¿Quiénes compraban estos huipiles? Mujeres mayas de distintas edades y estratos sociales. Todas las usuarias estaban conscientes de que un huipil sublimado no se comparaba en calidad a un huipil tejido y ninguna de ellas tuvo la intención de sustituir un huipil de telar por uno sublimado. De hecho, los diseños sublimados no pretendían replicar a los tejidos, más bien, los tejidos servían de base para reestructurar las figuras y formar nuevas composiciones, algunas de ellas tan complejas que resultarían muy laboriosas si se hicieran en telar. Vemos, entonces, cómo la programación para sublimados se volvía una herramienta para inventar un lenguaje visual, para crear un diseño francamente kakchikel.

La diferencia estaba muy clara: los huipiles tejidos a mano se usaban para salir, ir a eventos importantes, y asistir a lugares especiales; los otros, para vestir durante las labores de limpieza del hogar y en otras situaciones en las que es fácil manchar y lastimar la ropa. El uso de los huipiles estampados en esos contextos respondía a un deseo de conservar la imagen de su vestimenta (elemento fuertemente ligado a la identidad) sin poner en riesgo sus preciados huipiles de telar. Lo que vemos es una sociedad creando artículos por su propia voluntad y para su propio uso. Algo muy distinto a aquellas mascadas de seda impresas con bordados istmeños, en las que las mujeres del Istmo de Tehuantepec no participaban ni en su creación ni en su consumo.

Estos huipiles sublimados podrán gustarnos o no, y podremos dar nuestra opinión sobre las posibilidades que ofrecen y los riesgos que representan, pero reflexionemos, lectores: ¿quién de nosotros pertenece al pueblo kakchikel? Yo no, de manera que me parece incorrecto calificar cómo debe vestir la población de, por dar un ejemplo, Santo Domingo Xenacoj. ¿O qué le parecería que una persona completamente ajena a usted se le apareciera un buen día para decirle que su vestimenta no es correcta, porque está desvirtuando la forma en la que debe verse una persona mexicana? La discusión tendría que partir de cómo se supone que debe verse esa persona, y dudo mucho que llegáramos a una respuesta apropiada. Así, pues, podremos emitir juicios que van de acuerdo con nuestros gustos personales y modelos de pensamiento, pero estamos muy lejos de avalar y prohibir el vestido de una sociedad que posee pleno derecho y libertad de tomar sus propias decisiones.

Por cierto: esos huipiles sublimados que abundaban en 2018, desaparecieron tan solo cuatro años después y hubo diversas razones para ello. La tela requerida para el proceso de sublimación debía estar hecha de poliéster: usar esos hilos en el telar de pedal era difícil porque se deshilachaban con facilidad. Los colores impresos tampoco resistían mucho tiempo, pues se deslavaban con rapidez. Además, era incómodo usar esas telas: eran muy calientes y, al estar cerca de estufas y fogones para cocinar, se derretían. Walter nos cuenta que las máquinas de sublimado fueron vendidas por sus dueños (dueños mayas, no lo olvidemos). La misma sociedad que ideó y produjo tales huipiles fue la que decidió terminar con ellos. Todo esto ocurrió sin necesidad de que un instituto, colegio, secretaría, ministerio, museo o similares emitieran alguna declaratoria. No es la misma suerte la de los huipiles con bordados computarizados, pero dejaremos esa historia para otro momento.

En una época en la que la arqueología mexicana estaba dominada por los hombres, las mujeres que hacían esta carrera a menudo tenían una trayectoria tortuosa para encontrar su camino en este campo de estudios. Un ejemplo de ello fue María Elena Landa Abrego, quien nació el 18 de agosto de 1914 en la ciudad de Puebla. Tras divorciarse, algo escandaloso para la época, retomó su formación académica y consiguió el título de maestra normalista en Historia y licenciada en Educación. Durante los siguientes años se dedicó al estudio arqueológico en Puebla, destacando la zona arqueológica de Tepalcayotl, en San Francisco Totimehuacan, y la zona arqueológica de Xacachimalpa, Tetela, ambas en el estado de Puebla. A pesar de iniciar tarde su carrera y su formación no estándar, se convirtió en investigadora titular “C” del Instituto Nacional de Antropología e Historia y se desempeñó como directora del Centro Puebla-Tlaxcala del Instituto. Publicó varios libros sobre el simbolismo en el arte mesoamericano. En 1992, el gobierno de Puebla editó su libro Marina en la Conquista. Falleció el 5 de abril de 2003 en Puebla.

La biblioteca de la arqueóloga Abrego contaba con varios facsímiles y estudios de códices mesoamericanos como la publicación de 1903 de Zelia Nuttall, The Book of Life of the Ancient Mexicans, la primera edición mayor sobre el Códice Magliabecchiano. Gracias a una donación realizada por su sobrina, Concepción Landa, esta publicación y otras decenas más sobre temas mesoamericanos se trasladaron a la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova, donde están disponibles para consulta.

Desoladoramente vigente: la guerra como consecuencia de diferencias religiosas y la migración como consecuencia de la guerra son situaciones que dan pie a la creación literaria. Son también los ejes por los que transita la obra de Rawi Hage, quien durante dos semanas de enero visitó Oaxaca acompañando a su esposa, la también escritora Madeleine Thien, quien participó en una residencia junto con otros escritores.

Shadi Rohana, coordinador de la Cátedra José S. Helú de El Colegio de México, entusiasmado, nos hizo saber que el escritor estaría en Oaxaca; era la oportunidad para presentarlo al público y dar a conocer su obra. Shadi viajó a Oaxaca para moderar un conversatorio que se desarrolló en lengua árabe con traducción al español.

Como los personajes de sus historias, Rawi forma parte de la diáspora que escapa de la guerra civil en Líbano, primero a Chipre y, a los 18 años, a Estados Unidos para finalmente recalar en Canadá, donde estudia fotografía y comienza a escribir sus novelas. “Soy un escritor accidental”, sostiene Rawi, pues mientras viajaba por Canadá como fotógrafo se le exigía presentar documentación escrita de su trabajo. Como no era amigo de la “burocracia”, en lugar de informes en forma de relatos sobrios, presentó cuentos cortos puramente ficticios que inmediatamente tuvieron un mayor atractivo.

El conversatorio entre Rawi Hage y Shadi Rohana inicia con la lectura en inglés (por Rawi) y luego en español (por Shadi) del primer capítulo de su primera novela El juego de Niro: “Habían caído diez mil bombas y yo estaba esperando a George. Diez mil bombas habían caído sobre Beirut…” Esta es la historia de dos amigos, Bassam y George (apodado De Niro), apenas adultos y ya más familiarizados con la posibilidad de morir que con cualquier tipo de futuro.

Con esta primera novela, un escritor desconocido, un refugiado que escribe en una lengua extranjera, ganó el Premio Literario Internacional IMPAC DUBLIN 2008 y eliminó del concurso a competidores consagrados como Philip Roth, Thomas Pynchon y la reconocida escritora canadiense Margaret Atwood. La novela fue traducida a veinte idiomas.1

El título de la obra alude al personaje interpretado por Robert de Niro en la película The Deer Hunter (El francotirador), que trata sobre tres amigos que van de voluntarios a la guerra de Vietnam, donde practican el juego de la ruleta rusa. Rawi ha estado anteriormente en México, en la FIL Guadalajara, pero es su primera vez en Oaxaca; le parece un lugar muy lindo, y lamenta no haber aprendido español para poder comunicarse con los escritores que ha conocido en este encuentro, así como no haber coincidido con Francisco Toledo, de quien ha escuchado hablar.

Shadi: ¿Por qué escribir sobre la guerra? En su primera novela habla acerca de la guerra civil libanesa por medio de dos jóvenes.

Rawi: Son las etapas de un escritor, la primera tiene que ver con eventos importantes y/o difíciles que se han vivido, en mi caso fue la guerra civil libanesa. Y como alguien que ha vivido una guerra, sentía la obligación de escribir sobre esta y sobre la desesperanza y la pesadez que provoca, que no me dejaron otra alternativa. Soy lector desde mi niñez, y en el barrio, en el ambiente en que viví, tenía que hacerlo a escondidas porque leer ahí era una manifestación de debilidad.

Cuando escribí mi primer libro no sabía que formaba parte de algo más grande, que eran escritores libaneses escribiendo sobre la guerra. Después de la guerra hubo un tipo de silencio en los ámbitos oficiales. En Líbano no hemos vivido lo que Sudáfrica, por ejemplo, en donde se hicieron comisiones de la verdad cuando se acabó el aphartheid. Y tal vez debido a la falta de ese tipo de debate público la guerra en Líbano aún no ha terminado. De hecho ha tomado otra forma. Muchos artistas y escritores empezaron a documentar la guerra con su obra. Como son artistas, literatos, la guerra se convirtió en una ficción. No hay documentos oficiales que nos digan cómo fue la guerra. Así surgió mi primer libro, cuando de forma inconsciente colaboré con este grupo grande de escritores libaneses.

Cuando hay guerra, los recursos naturales y financieros son monopolizados por quienes están haciendo la guerra. Solo hay dos opciones: o participas o te marginas. Los que quedan al margen, deciden irse. Hablando de la escritura misma, el estilo en el que yo escribo es muy parecido a lo que pasa en la literatura árabe, en la que existe mucho la repetición. Viene mucho de los cantos religiosos que tomé para criticar, para atacar el fundamentalismo religioso causante de la guerra civil en mi país.

Al principio estudié fotografía, y cuando me gradué me encontré muy perdido, enfrentando la vida, buscando cómo pagar mis gastos (renta, comida), y con la foto no me daba para eso. Decidí intentar con la escritura. Para mi asombro, la escritura me dio más oportunidad de ganarme la vida.

Shadi: ¿Qué es eso que la guerra hace con la gente?

Rawi: La guerra siempre tiene dos caras; primero, se crea una especie de camaradería. Pero después las cosas comienzan a cambiar: la guerra es una cosa clasista, se crea una clase nueva, que es la que tiene el poder y se comporta como las mafias, como el crimen organizado, lo que lleva a la fragmentación total de la sociedad. A pesar de los bombardeos que viví, sentía que la gente era muy cercana una de la otra, tengo recuerdos bonitos de la solidaridad en mi barrio en medio de la guerra, y esto coexistía con la muerte que vivíamos diario. No podemos hablar de la guerra como algo abstracto. Cada conflicto bélico que hay en el mundo tiene una situación distinta. Y creo que la guerra de Gaza y Líbano hechas con Inteligencia Artificial, con mucha tecnología, son mucho más brutales que antes. Pero hablo como escritor, y cuando escribo de la guerra, como dice Nabokov, “todo se va en la literatura, todo desaparece y lo que queda son los efectos, el asombro, se queda el gusto por el lenguaje”; yo como escritor no puedo perder esto, no puedo solamente escribir de forma cruda sobre la guerra y perderme a mí mismo como escritor.

En mi segundo libro [Carnival, traducido al español como El ladrón de intimidades], que es acerca de la migración, hablo sobre otra guerra, la guerra del migrante. Surge de mi experiencia como emigrante en Nueva York, donde viví por mucho tiempo como indocumentado, sin papeles. Siendo migrante me encontré en otra guerra, pero más individual, más personal, porque la guerra civil era más colectiva, yo estaba con amistades y familia, padecimos la misma guerra, pero la guerra del inmigrante es muy aislada, muy personal. Mi segundo libro nace de mi experiencia como taxista en Montreal, ahí comencé a familiarizarme con el gremio de taxistas, donde la mayoría eran iraníes que emigraron a Canadá. Muchos eran comunistas, de izquierda, que escapaban del régimen del Sha. Todos eran gente muy inteligente, pero fueron obligados a trabajar como taxistas; razón por la que decidí escribir su historia, porque viví con ellos, y fue también mi propia historia.

Nos reuníamos en hogares comunes, donde sosteníamos pláticas muy largas. Algunos de los temas recurrentes eran la religión y la política. En mi escritura, la religión está muy presente porque crecí en una familia religiosa. Y luego como escritor, intelectual, artista comencé a preguntarme cuál es la relación que tiene mi sociedad con la religión. Dicha relación es muy especial, porque provenimos de una región donde surgieron las tres religiones monoteístas más importantes del mundo.

Cuando leo literatura latinoamericana, veo el tema del mito, como otra suerte de religión, que sigue muy presente en la literatura, pero también en la cultura, en la comida. Incluso ha habido (por ejemplo, con Octavio Paz) un tipo de llamado para una cierta generación de escritores latinoamericanos buscando un retorno a las mitologías de este continente. Lo que pasó en Medio Oriente fue lo contrario, de hecho, la religión vino a oprimir a las mitologías muy diversas que han existido en nuestra región. En México noto que la representación visual todavía existe, uno ve colores, uno ve formas, uno ve cosas que lee con los ojos. Mientras que para nosotros todo lo visual se convirtió en algo abstracto, hubo toda una época en la que la religión prohibió los íconos, prohibió las imágenes. Todo fue representado por medio de la escritura y lo visual comenzó a ser abstracto mediante ella. Cuando pienso en la cultura árabe, con el oriente del Mediterráneo, y la comparo con la de México, observo puntos de encuentro que tienen que ver con la política, pero en términos estéticos somos muy diferentes.

Mi lengua es el árabe, en Líbano viví entre el árabe y el francés. Pero cuando me encontré en EU era muy difícil encontrar libros en mi idioma, sentí como un tipo de separación, y bajo esas condiciones fue que escribí en inglés. En Canadá mis estudios universitarios fueron en inglés y en aquel entonces comencé a tener nuevas lecturas en esa lengua, comenzó todo lo del postmodernismo que me atrajo mucho y también me di cuenta de que si escribo libros en inglés se van a vender mejor.

Mi historia con la lengua es más que nada una necesidad. Creo que esta tiene que ser la postura de cualquier escritor, no pertenecer a ningún lado.

Shadi: En las imágenes que Rawi nos presenta en su escritura sobre la guerra siempre hay perros. Tiene una colección de cuentos llamada Stray dogs. Y también en su Beirut Hellfire Society los canes tienen ciertos privilegios.

Rawi: Mi visión filosófica de los perros despertó en el momento que leí a Homero. Cuando Héctor muere, sus compañeros piden tener su cuerpo, porque temían que los perros se lo comieran. En Líbano, cuando naces te asignan una religión y de ahí una secta. Según sea la secta se determinan los rituales que harás en tu vida, cómo te casarás, si te bautizas o no, el modo en que has de morir y cómo te enterrarán. En mi novela se crea una sociedad secreta que se dedica a la práctica de la cremación. Porque en Líbano, la religión islámica y la cristiana prohíben la cremación.

Acudí a este tema porque en el Líbano si alguien se quiere casar por lo civil, va a Chipre, se casa y vuelve al Líbano, pero los líderes religiosos, cristianos y musulmanes, amenazan a los jóvenes con negarles la sepultura cuando mueran. En esta sociedad secreta la cremación va acompañada con la libertad absoluta mientras viven. Cuando escribí esta novela sentí que la guerra había terminado, lo que abrió una ventana de oportunidad de escribir sobre otras cuestiones, como la muerte y la vida.

Shadi: ¿La risa es una suerte de resistencia?

Rawi: Sí, el problema de las dictaduras, del autoritarismo es que no tienen sentido del humor, no saben reírse. E incluso no entienden cuando uno se ríe en su cara, solo si lo haces muy personal. El humor siempre ha sido un tipo de lenguaje secreto para acabar con los regímenes, para hacer un cambio, para transmitir ciertos mensajes políticos. Por ejemplo, mi crítica a las religiones abrahámicas es que no tienen sentido del humor. Aunque no soy creyente, leo muchos textos religiosos y no encuentro nada chistoso, por eso tenemos mucha suerte al tener la literatura.

Son libros de Rawi Hage De Niro´s Game (traducido al español como El juego de Niro); Carnival (traducido al español como El ladrón de intimidades); Cockroach; Beirut Hellfire Society y Stray Dogs.

1 Berliner Künstler Programm

En la vida de los universitarios las prácticas profesionales representan un ritual de tránsito en el que los conocimientos adquiridos en los salones de clases se ponen a prueba en el “mundo real”. Pese a ello, para un gran número de estudiantes pareciera ser un verdadero reto encontrar un espacio donde realizar sus prácticas, un lugar que, además de estar dispuesto a recibirlos, se corresponda con sus perspectivas del próximo mundo laboral.

Los museos, por supuesto, no son extraños para estos posibles prospectos. Muchos estudiantes universitarios que están interesados en el arte y la cultura se acercan a los museos para transitar este proceso, ya que los ven como centros donde podrían explorar sus propias aspiraciones profesionales. Sin embargo, no todos los museos están preparados para recibirlos con programas diseñados a la altura de sus expectativas. Tareas como custodiar salas, repasar inventarios interminables de material o cubrir actividades que nadie más quiere realizar derivan en prácticas profesionales poco satisfactorias para ambas partes, así como en jóvenes desencantados del panorama laboral en los espacios culturales.

Cada día llegan más estudiantes al MIO buscando realizar sus prácticas profesionales. Algunos jóvenes han visitado antes el museo, o bien se acercan a este porque les interesa desarrollarse en el área de la cultura o de las infancias. Esto demuestra que existe en ellos un público que no siempre está considerado en las planeaciones, pero que coexiste con los otros más evidentes que visitan diariamente el museo.

Esta demanda nos ha llevado a plantear un modelo de prácticas que nos permita ofrecer experiencias más ricas, completas y provechosas, tanto para los jóvenes como para las oportunidades de innovación y crecimiento del museo.

En el MIO entendemos las prácticas profesionales como un programa formativo. Esto quiere decir que, como otros de nuestros programas, requiere de una estructura y planeación particular. De esta forma procuramos darle la importancia debida al trabajo de los practicantes, al reconocerlos como un sector con necesidades y retos específicos. Tener objetivos, prácticas e instrumentos propios nos permite también tener alcances y resultados más claros que se reflejan en la satisfacción profesional de los jóvenes y, por lo tanto, en su desarrollo personal.

Para cada practicante, el programa siempre comienza con una entrevista personal. Conocer a los jóvenes, sus intereses, objetivos, talentos y habilidades es muy importante para que el programa tenga un impacto significativo en ellos y en el museo mismo. Cada practicante tiene una visión particular del museo, por eso desarrollamos con cada uno de ellos un proyecto a la medida. Ya sea diseñar un ciclo de talleres de gastronomía, elaborar una guía para incluir poblaciones diversas o incorporar estrategias de difusión en redes sociales. Todo proyecto nuevo es una oportunidad para aprender y dejar huella.

Afirmar que las prácticas profesionales son en el MIO un programa formativo significa que, para nosotros, los practicantes son personas en proceso de formación, de manera que es nuestra responsabilidad asumir la tarea de acompañar y asesorar. Hay en el museo un coordinador al frente del programa, quien se encarga de conectar a los estudiantes con el área y el asesor más congruentes con su proyecto profesional en específico. Esta orientación personalizada aporta viabilidad a los proyectos, lo cual aumenta la probabilidad de que él o la practicante pueda ver realizada su aportación.

Todos los días estamos ampliando los horizontes del programa. No estamos seguros de quiénes serán los próximos practicantes que se acercarán al MIO, o qué nuevas ideas traerán consigo. Sin embargo, diseñar espacios con características, estrategias y procesos específicos presenta nuevas posibilidades con direcciones mucho más claras.

El MIO puede ser un lugar en el que cualquier estudiante con intereses afines pueda desarrollarse profesionalmente. Desde estudiantes en educación y pedagogía, cuyo objetivo es obtener mayor experiencia con públicos infantiles; jóvenes programadores con interés en desarrollar modelos de innovación tecnológica dentro de museos; diseñadores y arquitectos con ganas de aprender a construir espacios inmersivos, hasta ingenieros en mecatrónica que quieren explorar los mecanismos de los trenes a escala. Las prácticas profesionales pueden ser el medio para que los estudiantes se involucren más con los museos y participen activamente en la construcción de una sociedad más consciente de su cultura y su patrimonio por medio del juego.

Si quieres conocer más acerca del programa de prácticas profesionales, servicio social y voluntariado del MIO, escribe un correo electrónico a programas@mio.org.mx. Con gusto te orientaremos para comenzar tu proceso formativo en el Museo.

La Biblioteca Casa de la Cacica, impulsada por la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, abrió sus puertas en 2013, mediante talleres de arte, lectura, poesía; fomenta el amor por los libros y con el taller Tu´un Savi impulsa a niños y jóvenes a rescatar la lengua en Teposcolula. En 2019, como resultado del taller de poesía y mixteco impartido a niños, surgió el libro Cartas en mixteco para monstruos, con poemas escritos por niños y niñas de Teposcolula, que con ayuda de la maestra se tradujeron al mixteco.

El Tu´un Savi ya no se habla en Teposcolula, como sucede con muchas otras lenguas en distintas comunidades del país y del mundo. Este año, sin embargo, continuamos sembrando esperanza en el aprendizaje del Tu´un Savi en Teposcolula con el “Taller permanente de lengua mixteca”, que inició en febrero de 2024 y cuenta con la participación entusiasta de siete niños, quienes asisten todos los miércoles y jueves a las 5 de la tarde.

En México se hablan 68 lenguas con sus variantes. Cada una posee su particularidad en su estructura léxica, además de encerrar una gran riqueza cultural y una forma única de ver el mundo. Una riqueza que, no obstante, con el paso de los años se ha visto ignorada, negada y hasta combatida. Recordemos que en algún momento de la historia se consideró a la diversidad cultural y lingüística como un obstáculo para lograr la unidad nacional, al punto en que se obligó a las comunidades indígenas a interiorizar y a heredar a nuevas generaciones un pensamiento que menosprecia la gran riqueza que las lenguas tienen. En palabras de un niño de la comunidad de Santiago Tilantongo: “Nuestros papás nos dicen que no aprendamos la lengua mixteca porque no nos vamos a poder superar, y se van a burlar de nosotros si no podemos hablar bien el español”. La falta de la transmisión de las lenguas indígenas a nuevas generaciones es justo el resultado de la discriminación histórica sufrida por parte de los hablantes. La realidad que afronta México es similar a la que vive el mundo entero. El último Atlas de las lenguas del mundo en peligro (UNESCO) señala que más de la mitad del total de las lenguas indígenas que se hablan en México están en peligro de desaparecer.

Hasta el momento, los niños han conocido las vocales, el alfabeto mixteco, algunos verbos, formas de saludar, así como la pronunciación y sus distintos significados. Además, como parte de las actividades del taller, los niños tendrán una participación por mes en la sesión “Voces de la lluvia” del programa de radio Cabeza de micrófono, que se transmite desde la BS Xochimilco todos los viernes a las 12 h. No es un camino fácil, sin embargo, mediante el taller de mixteco se busca fortalecer la conciencia lingüística, motivar y revalorizar la lengua como un medio que conserva tradiciones, costumbres y saberes ancestrales. El taller es una experiencia única para los niños, pues en sus juegos, cuentos y cantos se escucha una voz de esperanza e inspiración para que otros niños se interesen.

La belleza se lleva en el alma, y Natalia Toledo es un espejo de su interior. Sus obras son concebidas en aquellas noches bordadas con la luna de hilos plateados y cuando las estrellas iluminan las palabras en el cielo. Es entonces que, en su bella Juchitán, la artista engendra e hilvana filigranas de poemas.

Esta exposición del Centro Cultural San Pablo nace del encuentro de la artista con dos obras de botánica mexicana. La primera es el Códice de la Cruz Badiano, un manuscrito con dibujos de herbolaria indígena del siglo XVI considerado como el texto más antiguo de medicina escrito en América, en el que se pueden identificar remedios curativos procedentes de las plantas, los animales y los minerales. La otra obra que sirvió de inspiración a Natalia fue realizada por fray Juan Caballero, un dominico que, en el siglo XVIII, dibujó las plantas de Oaxaca en una obra que tituló Dendrología natural o botanología americana, cuyo manuscrito se conserva en la Biblioteca Francisco de Burgoa de Oaxaca.

Natalia Toledo decidió hacer su propio códice de palabras entretejidas y lo nombró Ladidoo / Piel de hilo; sus dibujos cosidos honran e innovan la tradición de su jardín interior. La dendrología de Natalia va más allá de las plantas, sus flores y sus frutos, porque su universo está en todo aquello que rodea a la cultura zapoteca. En sus tejidos hilvana paisajes íntimos y cielos luminosos, por eso no extraña que aparezca la zoología bordada que algún día soñó su padre, a quien tanto ama. En sus labores también se percibe la suavidad de los arrullos de su madre mientras la cobijaba en sus brazos. Eso explica el por qué los textiles de Natalia llevan sutilmente un lenguaje de amor por todo aquello que le ha dado vida.

En el vergel de Natalia también se cultiva la alegría del juego, y uno muy especial es la pelota caliente: en él se perciben las porras y los batazos beisboleros, al tiempo en el que las pelotas nadan entre las lanchas pesqueras que trasladan a las mareñas por aguas de seda violeta cuando el sol se pone en el horizonte. Las pelotas con costuras también suelen cobijarse entre jardines de flores, adornadas con collares de totopos de plata pavonada. Los cuadernos de apuntes de Natalia cobran vida en su joyería, porque los animales dibujados renacen en plena metamorfosis de filigrana de oro y plata: los chapulines se convierten en arracadas, los cocodrilos en anillos, los alacranes en collares y los pescados de plata en dijes.

Natalia Toledo está hecha de palabras, cuentos y cantos, por eso sus bordados son versos de hilos cosidos en sus raíces zapotecas y trazados en las plantas de su propio huerto. Así, las flores del Istmo de Tehuantepec brillan en las enaguas y los huipiles de sus hermosas mujeres y, como cometas, deslumbran en la elegancia de Ladidoo / Piel de hilo.

Kevin ronda la biblioteca durante las pruebas de audio. Entra y sale, levanta la cabeza para mirar la consola y la vuelve a ocultar entre los hombros, como un conejillo observándonos a una distancia segura. Los músicos de Adhisthana prueban sus instrumentos mientras el maestro Ricardo (director de la Fonoteca Juan León Mariscal) ecualiza el espectro de audio: bajarle a los graves, subirle a los medios, activar el phantom power… Poco a poco, las sillas dispuestas en la Biblioteca Municipal de San Francisco Lachigoló se van ocupando con público de todas las edades: personas mayores, infancias, un bebé apoltronado en su carriola con el gesto de un verdadero conocedor. Y, por supuesto, Kevin revoloteando los instrumentos.

El oud, el kamanché, la darbuka, completamente desconocidos para nosotros, parecen más objetos de museo que instrumentos musicales. Con los maestros ya instalados en su lugar, ultimando detalles para comenzar el concierto, Kevin sale de la biblioteca, toma su bicicleta y se aleja con prisa por la calle. Quizá se ha cansado de esperar. Es probable que el profundo interés que mostraba haya sido superado por alguna actividad más estimulante para un niño de su edad. Kevin ronda los diez años. Sin mayor opción, el show debe continuar.

Adhisthana es una agrupación integrada por Luis Roberto Sahir, Rodolfo Hernández, Manuel Lamat y Mayra Crosthwayt. Su repertorio está conformado por música de Medio Oriente, música medieval y, en términos generales, podríamos describir la experiencia como un viaje por tierras lejanas, en el que un palito cortado de un rosal puede ser también un instrumento de percusión y, a la vez, una prueba fehaciente de la larga historia de la humanidad.

El concierto está a punto de comenzar, es el 31 de enero de 2025, cuando un par de siluetas oscurecen el umbral de la puerta. Es Kevin, jalando del brazo a su mamá para llevarla a la segunda fila de sillas y tomar asiento. El maestro Ricardo Rodys da la bienvenida e introduce a los músicos: tercera llamada, ¡comenzamos!

Ni bien suena el primer rasgueo del oud, Kevin se pone de pie y levanta a su mamá para sentarse juntos en primera fila. Cada vez que un músico cambia su instrumento por otro más extraño que el anterior, le dice algo a su acompañante, como si fuera un experto. Comenta cada canción, sigue el ritmo con los pies, echa el cuerpo hacia adelante, concentrado en el peculiar efecto que convierte el movimiento de las manos en notas musicales. Cada tanto saca su celular y graba un video, captura secuencias específicas, como si su registro formara parte de una investigación que lleva tiempo realizando. Se agarra de la barbilla y retoma su posición, complacido cuando ha captado justo lo que necesita.

De un momento a otro, Kevin luce preocupado. Le pregunta a su mamá si el concierto está por terminar. Ella le responde que todavía no, pero él sabe que solo es cuestión de tiempo. Cuando los músicos anuncian que la siguiente será la última canción, Kevin baja la mirada un instante, pero inmediatamente se recompone y se sienta derechito, atento.

El concierto termina y Kevin aplaude, ríe, comenta con su mamá, le da sus impresiones finales. Aunque es una de las primeras funciones musicales a las que asiste, da la sensación de ser un melómano veterano presenciando el último evento de la temporada. Los músicos invitan a las infancias a pasar al escenario para conocer los instrumentos; dan una breve explicación sobre cada uno y una pequeña clase de percusiones. Kevin, nuevamente, toma notas audiovisuales con el celular; conversa con los músicos y, como señal de despedida, improvisa una marcha triunfal golpeando la darbuka con un palito de madera que, hace no mucho tiempo, perteneció a una rosa.

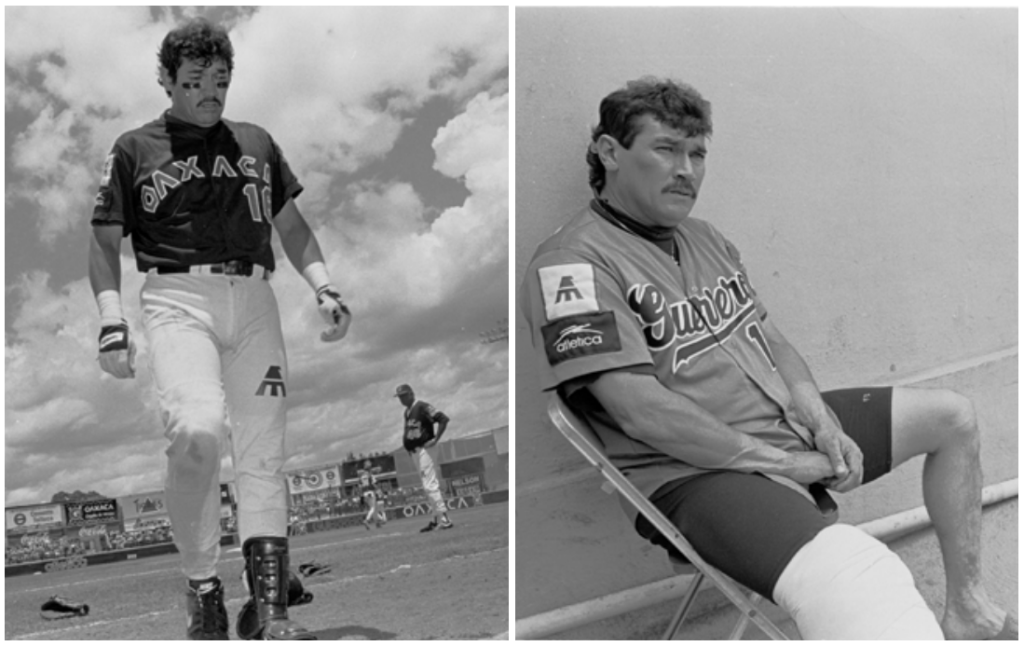

Con 29 años en la Liga Mexicana de Beisbol, Guerreros de Oaxaca cuenta con un pelotero que, en poco tiempo, se convirtió en un emblema de la organización. Hablamos del carmelita Nelson Enrique Barrera Romellón, un jugador que se ganó el corazón de la afición oaxaqueña al defender los colores bélicos con su gran bate, defensiva, corazón y entrega en cada uno de los encuentros.

En 1977, cuando tenía 17 años, Barrera Romellón comenzó su carrera en la LMB jugando con los Diablos Rojos, con quienes alcanzó números tan importantes que lo llevaron a firmar con la organización de los White Sox de Chicago en el mejor beisbol del mundo. Después de militar por una sola temporada en la sucursal AA de esta organización, regresó a México con los escarlata para continuar su gran aporte al equipo.

En 1996, con la llegada de Guerreros al beisbol de verano, la directiva zapoteca buscaba un jugador clutch, con un poder y un liderazgo capaces de llevar a un equipo en expansión a visibilizar un mejor futuro. Un futuro que, por supuesto, alcanzaron con el Almirante Nelson Barrera Romellón, quien, en su primer año con los Guerreros de Oaxaca, tuvo grandes momentos con el bate y en la defensiva, siendo de los mejores peloteros del manager Alfredo Zurdo Ortiz.

Para la temporada 1998, la directiva bélica anunció la incorporación de Nelson Barrera como managger y jugador de los Guerreros, lo cual daba doble responsabilidad al carmelita. Barrera, en ese entonces de 40 años, bateó para un .321 de porcentaje con 125 imparables, 31 dobles, 1 triple, 15 cuadrangulares y 110 carreras producidas, además de llevar a los bélicos a su primer playoffs al culminar en tercer lugar de la entonces Zona Centro con 68 victorias y 50 derrotas.

En sus primeras eliminatorias, Guerreros venció a los Diablos Rojos del México (4-2), para después enfrentarse y eliminar a los Sultanes de Monterrey (4-3) y, entonces, medirse con los Acereros de Monclova (4-0) para así acreditarse su primer campeonato en el beisbol de verano.

Así, la tribu bélica celebraba por primera ocasión un campeonato frente a toda su afición, un suceso que abarrotó el Estadio Eduardo Vasconcelos en todos los encuentros de postemporada: Nelson era ya un emblema importante de los Guerreros y alguien muy querido en todo el estado de Oaxaca.

Una de sus hazañas personales en el circuito de verano fue alcanzar y superar a Héctor Espino, quien era el pelotero con más cuadrangulares en la historia de la LMB. Barrera lo superó en el año 2001 y consiguió llegar a los 455 vuelacercas de por vida, siendo actualmente el máximo jonronero en el circuito. Esta es una cifra que parece difícil de superar.

Además, culminó con un total de 1927 carreras producidas, 2937 imparables, 464 hits dobles, 13 grand slams, entre otros. Barrera salió de Guerreros en el 2001 y regresó a los Diablos Rojos del México en la temporada 2002, pero culminó la misma con los Piratas de Campeche donde se mantuvo como dirigente de los filibusteros.

Desafortunadamente, el 14 de julio de 2002 Barrera perdió la vida en un accidente en su casa en Campeche, desde ese momento, la directiva de los Guerreros de Oaxaca decidió retirar el #16 en honor al Almirante.

Por muchos años, los equipos de Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca se han disputado el trofeo Nelson Barrera Romellón —creado en honor de quien fuera pieza importante en ambas organizaciones—, al cual es acreedor el equipo con más victorias en la serie anual.

Actualmente, los restos de Nelson Barrera descansan en Ciudad del Carmen, Campeche. Asimismo, los Piratas de Campeche tienen una estatua en su honor a las afueras del Estadio Nelson Barrera Romellón en la ciudad de Campeche.

La segunda temporada de la Liga Mexicana de Softbol tuvo un inicio arrollador: una rotunda mejoría en lo que al juego se refiere, así como la expansión y mayor atención de la afición y de los medios de comunicación.

Parte fundamental del gran inicio es el brillante paso de Diablos Rojos del México y, más específicamente, de la contratación estelar de Megan Faraimo. Desde la placa de lanzamientos luce como un torbellino: atrapa la atención general cuando aparece y deja su nombre con letras de oro rosa.

En el cuarto juego de la campaña, la pitcher de raíces samoanas lanzó en Veracruz el primer Juego Perfecto en la historia de la LMS, iniciando una racha de doce triunfos del equipo escarlata, que constituye un récord global de victorias al hilo en el naciente circuito de pelota blanda.

La hazaña de Megan, conseguir los veintiún outs ante el mismo número de oponentes, cobra un gran valor si se toma en cuenta que lo logró a una temporada y una semana de la aparición de la LMS; mientras que, en la Liga Mexicana de Beisbol, Ramiro Cuevas tiró el primer Juego Perfecto veintiocho años después de su fundación.

Faraimo culminó la noche del 26 de enero de 2025 con 12 ponches, 79 lanzamientos, dos innings de tres chocolates y solo un batazo a los jardines, que sirvió para que Ximena Guerrero hiciera la atrapada del juego en la primera entrada, cuando nadie imaginaba la importancia que tendría ese lance seis entradas más adelante.

El impacto del Juego Perfecto de Megan Faraimo fue tal, que cuando las Rojas visitaron Monterrey, el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano le brindó un reconocimiento, que la lanzadora correspondió donando artículos personales firmados, esto la convierte en la primera jugadora con presencia en el

Recinto de los Inmortales.

Resulta inevitable que la presencia de Megan se compare con el paso de Trevor Bauer en el equipo varonil de 2024, no únicamente por los récords, sino por el aroma ganador que logra impregnar a sus compañeras.

Hasta el 16 de febrero, la serpentinera californiana suma diez salidas, con nueve victorias y un salvamento, además, es líder de triunfos, efectividad, blanqueadas, innings lanzados y juegos completos, es decir, se encamina a una posible triple corona.

Igual que en todos los deportes de conjunto, de nada valdría un éxito individual, por lo que es importante señalar que con media temporada por delante, las Rojas tienen el liderato absoluto con un sólido 14-2, mientras que las estadounidenses Jazmyn Jackson y Mia Davidson acaparan cuatro departamentos ofensivos: Jackson tiene el mejor porcentaje (.522) y es la máxima anotadora (23), al mismo tiempo, Davidson se ha volado la barda siete veces y ha producido 19 carreras.

Con medio calendario por delante, Diablos Rojos Femenil ilusiona a su afición y su segunda postemporada está a la vuelta de la esquina.

En los últimos cincuenta años, la presencia de jugadores extranjeros en las Grandes Ligas ha crecido significativamente. Lo que en décadas pasadas era un terreno completamente dominado por estadounidenses, hoy es un escaparate global en el que brillan peloteros de todas partes del mundo. Sin embargo, mientras países como República Dominicana y Venezuela se han consolidado como potencias en la exportación de talento, México ha quedado rezagado en esta carrera.

En 1982, el lugar de los extranjeros en las Grandes Ligas era muy distinto al actual: solo el 11 % de los jugadores no habían nacido en Estados Unidos. México, con 15 peloteros en MLB, era la segunda potencia extranjera, detrás de República Dominicana, que contaba con 33 representantes, Venezuela tenía apenas 10 jugadores y Cuba solo 3. El beisbol mexicano estaba encabezado por un imponente Fernando Valenzuela, quien terminó tercero en la votación al Cy Young de la Liga Nacional, acompañado de figuras como Sid Monge, Salomé Barojas y el receptor Alex Treviño. La conquista del beisbol estadounidense no solo parecía posible, sino inevitable.

Casi medio siglo después el escenario ha cambiado drásticamente. En 2024, la presencia extranjera en MLB alcanzó el 26 %: República Dominicana se consolidó como la principal exportadora de talento con 146 peloteros, seguida por Venezuela con 97. En contraste, México, con sus 130 millones de habitantes y su arraigada pasión por el beisbol, solo tuvo 16 peloteros nacidos en el país participando en la Gran Carpa. Para comprender esta situación, es necesario analizar por qué la presencia de dominicanos y venezolanos creció tanto en el mejor beisbol del mundo.

Durante la década de los ochenta, los equipos de Grandes Ligas comenzaron a construir academias en República Dominicana para formar a los jóvenes firmados antes de su traslado a Estados Unidos. Este modelo se replicó en Venezuela en los años noventa. Estas academias, a su vez, asistieron en la creación de sofisticados sistemas de scouteo dirigidos por locales que conocían los nichos de talento en sus países respectivos, creando un flujo constante de jugadores de calidad. Actualmente, cada equipo de MLB cuenta con al menos una academia en República Dominicana, y si bien Venezuela ya no tiene este tipo de infraestructura, su red de visores y entrenadores sigue alimentando el pipeline de talento de cada equipo.

En ambos países, el objetivo siempre fue la exportación de peloteros, ya que no existían ligas veraniegas ni clubes con los recursos necesarios para seguir desarrollando jugadores que no fueran firmados por MLB. Mientras esto ocurría, la situación en México era distinta. La Liga Mexicana de Beisbol y sus equipos asumieron la formación de jugadores de élite, pero con un enfoque dirigido a alimentar las granjas locales en lugar de proveer talento a MLB.

En los últimos años han surgido iniciativas que buscan cambiar la historia. Oaxaca, en particular, ha comenzado a jugar un papel clave en la formación de talento con potencial de Grandes Ligas. La Academia Alfredo Harp Helú, vinculada a los Diablos Rojos del México, se ha convertido en el epicentro de una campaña de reconquista del mejor beisbol del mundo. De acuerdo con cifras extraoficiales, México exportó 42 jóvenes al sistema de MLB en el transcurso del 2025. De esa cifra, 12 jugadores provienen de la Academia Alfredo Harp Helú.

“Desde 2019 hemos exportado un promedio de 8 jugadores al año, pero con el cambio de dinámica en la Liga Mexicana, en la que tenemos veinte extranjeros jugando por equipo, es necesario enviar cada vez más talento al sistema de MLB para que ahí crezcan y se desarrollen. Ese es el reto que estamos asumiendo con la guía de don Alfredo Harp y Santiago Harp”, afirmó Jorge del Valle, vicepresidente de Diablos Rojos del México.

La diferencia con República Dominicana y Venezuela sigue siendo amplia. Cada uno de estos países exportó más de 200 jóvenes en lo que va del 2025, pero el auge de firmas mexicanas promete seguir creciendo con el paso de los años. En el caso específico de la Academia Alfredo Harp Helú, ahora bajo la dirección de Octavio Hernández Pernía, se están implementando cambios en el scouteo gracias al uso de tecnologías como Trackman, Rapsodo, Arm Care, Synergy y Vald para mejorar los entrenamientos y acrecentar la exposición de los jugadores ante los equipos de Grandes Ligas. Estas herramientas, aunadas al innegable talento mexicano, a la calidad de maestros como Daniel Fernández y Ty Gainei, así como al incansable apoyo de la Familia Harp, prometen hacer de la MLB un territorio más mexicano que nunca.

Durante milenios, las abejas han favorecido a todo el planeta: transportan el polen de una flor a otra y mejoran la producción de alimentos por medio de la polinización. Esto, a su vez, favorece a la nutrición y a la seguridad alimentaria, además, contribuye a la biodiversidad y equilibrio de los ecosistemas: su impacto es altamente positivo en el medio ambiente. La Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca reconoce y defiende la importancia que las abejas tienen para la vida en general del planeta. Es por eso que, de la mano de Mundo Ceiba, la FAHHO emprendió el proyecto Abejas melíferas y meliponas, título que obedece a las dos especies protagonistas de esta iniciativa.

La melífera (Apis mellifera) es la especie de abeja más común en el mundo y llegó a América con los españoles: es grande, de color amarillo con negro, y es, además, una gran productora de miel y de cera. De hecho, los españoles la trajeron con fines eclesiásticos, debido al abundante uso de cera en los rituales de la Iglesia, de modo que una parte del tributo exigido a los pueblos de indios consistía en entregar grandes cantidades de cera para crear, por ejemplo, cirios y veladoras. Las otras abejas pertenecen a la tribu de los meliponinos (Meliponini), con alrededor de 45 especies en Oaxaca. En el Parque H2A se trabaja con la Nannotrigona y la Frieseomelitta nigra, ambas nativas de Valles Centrales,

que no son grandes productoras de miel: en una cosecha podrían alcanzar alrededor de 250 mililitros, aunque también generan propóleo y cera. En general, los meliponinos producen poca miel; dependiendo de la especie pueden obtenerse desde algunos mililitros hasta 7 litros.1 En cambio, las melíferas producen de 7.1 hasta 35.7 litros en época de floración

Los meliponinos solo se encuentran en regiones específicas, principalmente en áreas tropicales, pero de ningún modo en zonas frías. Su distribución obedece a un flujo genético, esto quiere decir que hay una correspondencia entre los genes de una población de abejas y las condiciones climáticas y ambientales de su hábitat natural, así que existe una diversidad genética entre las colonias de abejas, esto les permite sobrevivir a enfermedades, pesticidas y cambio climático. Así, por ejemplo, la introducción de una colmena de Melipona fasciata de la Chinantla en los Valles Centrales podría ocasionar su muerte, así como desatar plagas, enfermedades y la pérdida de la diferenciación genética que existe entre las abejas de lugares distintos, y que determina la posibilidad de su existencia. Por lo tanto, solo en su lugar de origen es posible trabajar y apoyar en el cuidado, reproducción y preservación de los meliponinos. Las melíferas, por otro lado, se adaptan con facilidad al clima frío, caliente, húmedo o seco.

El proyecto Abejas melíferas y meliponas surge por el interés de la doctora María Isabel en proteger, cuidar y salvaguardar a las abejas. Inició formalmente en octubre de 2024 y se desarrolla en cinco espacios que albergan cinco colmenas cada uno: San Pablo Cuatro Venados, Ixtepeji, Totolapan, Concepción Cacalotepec, Mixe, y el Parque H2A, ubicado en San Felipe. La primera cosecha ocurrió muy pronto, porque las colmenas se instalaron al inicio de la época de floración más importante en los Valles Centrales de Oaxaca: la época de Muertos, entre octubre y noviembre, cuando todo está lleno de flores y las abejas logran recolectar mucho néctar.

Las abejas viven en una caja (de 50 por 50 cm) que consiste en una cámara de crías. Ahí tienen crías, depositan el polen, producen miel… Cuando llegan las épocas de floración, que es cuando hay más néctar en los campos, llega también el momento de expandir ese hábitat, esto se logra adhiriendo cajas llamadas alzas, que miden cerca de 15 cm de alto. Estas piezas se colocan en la parte superior de una colmena para que las abejas depositen su excedente de miel, según se vayan llenando. En esta cosecha de miel hubo colmenas a las que se les añadieron hasta tres alzas, sin embargo, la recolección fue muy variable: en Cuatro Venados logramos captar alrededor de 40 litros, en Ixtepeji cerca de 30, en Totolapan fueron casi 100 y en el Parque H2A aproximadamente 50.

Las abejas son seres vivientes con una labor precisa, pero cada colmena tiene un comportamiento diferente: las pusimos en la misma estación y al mismo tiempo, no obstante, algunas produjeron más miel que otras y, por razones que desconocemos, prácticamente hubo una colmena en cada lugar que no produjo nada. La naturaleza es variable, y las cosechas de miel dependen de las condiciones del ecosistema y de los temporales. En 2023 la cosecha fue muy baja o nula porque no llovió, en cambio, con las lluvias de 2024 los campos florecieron; sin embargo, las precipitaciones, al igual que los fríos, también pueden matar a las flores, así como los vientos dificultar la labor de las abejas. Por eso el equilibrio ecológico es necesario para que alcancen las condiciones óptimas para producir miel. Pero no solo eso, porque de las colmenas se obtiene cera, la materia prima de sus panales; propóleo, una sustancia que ellas usan para sellar huecos, evitar plagas y hongos, o la entrada de roedores; polen, una fuente vital de proteína necesaria en la producción de crías. Estos productos también proveen de grandes beneficios a los humanos: tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antibióticas, cicatrizantes, antisépticas y nutricionales. Asimismo, ya que la miel proviene de diversas flores y lugares, los sabores, colores y olores serán diferentes, de modo que la composición química y los nutrientes podrían variar.

Uno de los aspectos más importantes de este proyecto fue cuidar que las colmenas se ubicaran en ambientes no urbanos y con muy poca o nula presencia humana. Una abeja puede viajar hasta 5 km a la redonda para hacer su labor de polinización, por eso era determinante hallar ubicaciones donde todo el néctar procediera de plantas. La apicultura en la urbanidad es imposible, porque el néctar procede de los azúcares presentes en dulces, alimentos y bebidas.

La presencia de abejas en entornos ocupados por seres humanos representa un problema para su supervivencia, es por eso que buscamos trasladar las colmenas de manera segura hacia alguno de los cinco espacios que ya hemos habilitado para su resguardo. Así que si detectas un panal o enjambre cerca de presencia humana comunícate al 9511920419 para solicitar su rescate. Asimismo, estos espacios funcionan como centros de formación en apicultura por medio de visitas a las comunidades en donde se hallan ubicadas las colmenas y tienen un cupo limitado a dos personas. Puedes formar parte comunicándote al mismo número de celular.

Es importante tener presente que el objetivo fundamental de la FAHHO es cuidar y preservar el medio ambiente; la miel es un factor terciario, una consecuencia de esta tarea. Cuando creamos meliponarios hacemos posible la existencia de las abejas, que abunden los espacios de polinización, que proliferen las flores, entonces, que haya más vida y que sea más bella. Tener abejas es tan saludable y favorable como sembrar árboles. La Fundación ha sembrado cientos, miles de árboles y ahora, con abejas, va sembrando flores.

1 En un litro de miel hay 1.4 kg de masa por ser más densa que el agua.

Sa rugûj ñu›unj nee, da’hui nahuin ra’a nee nej.

El Dr. Herbert Steiner nació en Göppingen, Alemania, en 1927. En 1938, la familia escapó del régimen nazi y emigró a los Estados Unidos con sus padres y su hermano mayor. Se establecieron en San Francisco, California. Herb me dijo que cuando llegaron por primera vez a esa ciudad, se puso ansioso cuando su madre lo mandó a comprar pan porque aún no sabía inglés. A pesar de estos comienzos difíciles, Herb disfrutaba del aprendizaje y del atletismo, y prosperó en la escuela. Asistió a la Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo su licenciatura en Ingeniería Física en 1951 y luego su doctorado en Física en 1956.

Durante su carrera, Herb trabajó con muchos científicos eminentes a la vanguardia de la investigación en física, incluido el equipo con el que hizo el histórico descubrimiento del antiprotón en Berkeley (1955), que le valió el Premio Nobel en 1959. Se convirtió en uno de los pioneros en el estudio de los neutrinos. De 1956 a 1960 fue investigador en el Lawrence Radiation Laboratory. En 1960 recibió una beca de la Fundación John Simon Guggenheim para realizar investigaciones en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN).

Al año siguiente se incorporó a la facultad de física de su alma mater. Fue director del Departamento de Física de Berkeley entre 1992 y 1995, aún después de jubilarse, como profesor emérito, Herb siguió participando en proyectos de investigación a sus 90 años.

Él y su esposa Emilie habían estado casados por más de cuatro décadas cuando ella falleció en 2015. Emile había visitado Oaxaca previamente, lo que le dejó un impacto duradero. Por ello, ambos decidieron usar sus ahorros para ayudar a la educación de los niños en este estado mexicano.

En el verano de 2017, Herb se acercó a la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca. La presidenta de la Fundación, Dra. María Isabel Grañén Porrúa —ella misma una gran defensora de la educación de los niños— me encomendó ver cómo podíamos trabajar juntos. En noviembre de ese año, Herb llegó a Oaxaca con su compañera Gertrude Wihrheim, quien vivía en Austria. Juntos, Herb, Gertrude y yo, manejamos hasta San Andrés Chicahuaxtla, donde nos reunimos con padres y madres, niñas y niños, autoridades de la comunidad y maestros, incluido el difunto Prof. Juan Vázquez.1 Comimos masa de barbacoa acompañados de los anfitriones de la comunidad y de la alegre música triqui interpretada, como es la tradición, en una guitarra con una afinación atípica y un violín.

Después de esta memorable visita, Herb y la Fundación trabajaron juntos para diseñar la “Iniciativa Educativa Emilie Steiner para la Oaxaca Rural” (ESEIRO), un proyecto especial de la FAHHO para ampliar las oportunidades educativas de los niños de Chicahuaxtla y las comunidades vecinas mediante el crecimiento y el desarrollo de proyectos ya existentes de la Fundación. El objetivo principal es fortalecer el aprendizaje comunitario entre los niños y jóvenes, para inculcar un amor por el aprendizaje que dure toda la vida. El lanzamiento de ESEIRO fue interrumpido por la pandemia de COVID-19, pero finalmente comenzó en 2022.

En menos de tres años, el proyecto ESEIRO ha capacitado a docentes, donado útiles escolares e infraestructura, organizado actividades extracurriculares, creado materiales pedagógicos en lengua triqui y, gracias al trabajo de Seguimos Leyendo, se equipó y desplegó una nueva biblioteca móvil que tiene su base en Chicahuaxtla. Se contempla que el proyecto continúe por otros siete años.

Herb, un gran planificador, previó que este compromiso con Oaxaca necesitaría la ayuda de personas confiables y comprometidas. Mostrando un buen criterio, reclutó a sus capaces y bondadosos primos, el doctor John Oppenheimer y su esposa Leah, quienes han podido dar seguimiento a la visión de Herb. Cuando se inauguró el nuevo bibliobús en Chicahuaxtla, el 24 de febrero de 2023, los Oppenheimer asistieron en persona y Herb se unió a distancia.2

Mis interacciones con Herb se limitaron a unos pocos años de contacto intermitente, pero fueron suficientes para que yo llegara a admirar su mente aguda y crítica. Herb no se conformaba con respuestas fáciles y creía que siempre había margen de mejora. Disfrutaba de la vida y nunca dejaba de aprender. Fue este amor por el conocimiento lo que lo llevó a hacer nuevos descubrimientos sobre nuestro universo, pero Herb también había pensado claramente en su lugar en él, que generosamente llegó hasta el pueblo de San Andrés Chicahuaxtla, en lo alto de las montañas de la Mixteca.

El doctor Herbert Steiner falleció pacíficamente en su casa de Berkeley, California, el 15 de enero de 2025 a la edad de 97 años.

1 https://fahho.mx/BoletinDigitalFAHHO31.pdf

2 https://fahho.mx/BoletinDigitalFAHHO27.pdf

Hoy en día, comprar en línea es tan fácil con un par de clics. Pides un libro, un celular o unos zapatos, y en cuestión de horas (o días, si la paciencia es lo tuyo), un mensajero toca tu puerta con el paquete en mano. Pero ¿te has preguntado cómo llegamos a este punto? Antes de los drones y las entregas exprés existió un mundo donde el correo se movía a pie, a caballo o incluso en diligencias que sorteaban caminos polvorientos y asaltantes.

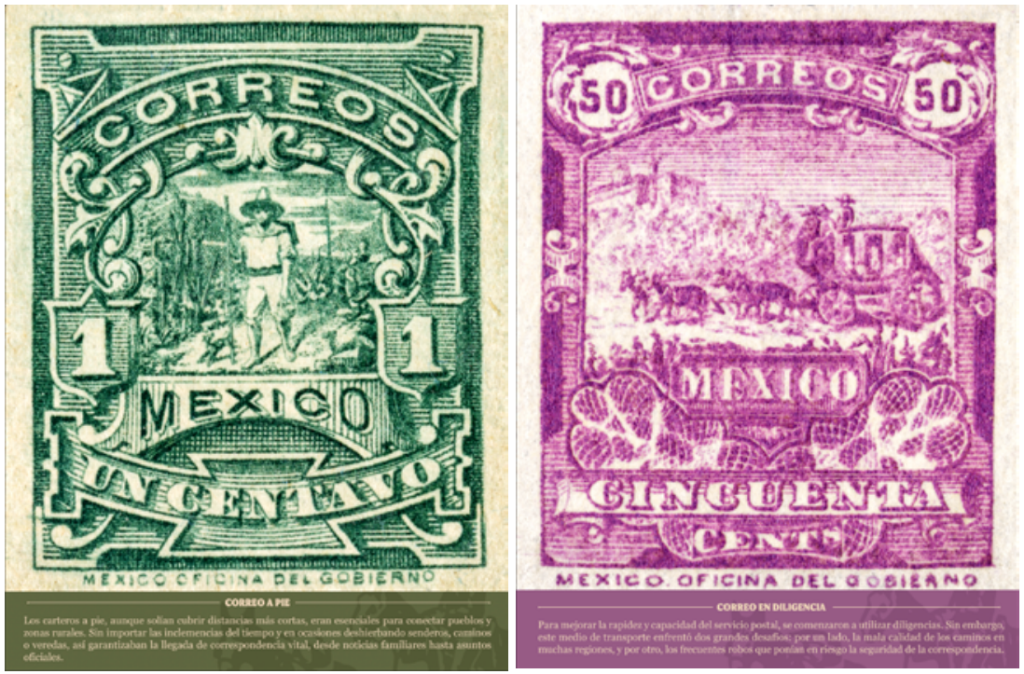

En México, la historia del transporte postal es un relato fascinante de ingenio y adaptación. Mucho antes de que existieran timbres postales, los mensajes ya viajaban de mano en mano, recorriendo largas distancias a lomo de bestia o en ferrocarriles que serpenteaban el país. En 1895, durante el Porfiriato, una serie de estampillas rompió con la tradición de homenajear solo a héroes nacionales para poner en el centro de la filatelia a los verdaderos protagonistas de la comunicación: los medios de transporte que llevaban el correo de un punto a otro. Esta emisión postal presentó cinco timbres, cada uno dedicado a una forma clave de distribución del correo en México.

El correo a pie, emitido en valores de 1, 2 y 3 centavos, rinde homenaje a los carteros que recorrían comunidades a paso firme, sorteando caminos difíciles con su inseparable morral al hombro. En el timbre de la siguiente página notarás un pequeño detalle: la silueta de un perro en la esquina inferior derecha, convirtiendo a este en el primer timbre mexicano en representar a tan leales compañeros.

El correo a caballo con mula de carga, en valores de 4 y 12 centavos, recuerda a los incansables jinetes que llevaban el correo a regiones montañosas o de difícil acceso. Su impacto fue tal que la serie completa terminó con un apodo entrañable: las Mulitas.

El correo en diligencia, en valores de 10, 15, 20 y 50 centavos, representa las icónicas carretas que transportaban grandes volúmenes de correspondencia. Sin embargo, no todo era velocidad y eficiencia: los caminos en mal estado y los asaltantes ponían a prueba a los valientes conductores de estos vehículos.

El correo transportado en ferrocarril, en valores de 1, 5 y 10 pesos, marcó una auténtica revolución en la entrega de cartas y paquetes. Con él, los envíos dejaron de ser una carrera de obstáculos para convertirse en un trayecto rápido y eficiente.

Finalmente, el sistema de mensajería prehispánico, representado con la estatua de Cuauhtémoc con valor de 5 centavos, rinde tributo a los painanis, corredores de élite del imperio mexica que, en relevos, transportaban mensajes vitales a velocidades sorprendentes.

Esta serie, distribuida en 13 valores y distintos colores, ha sido una de las más estudiadas por los filatelistas, quienes han identificado numerosas variedades en color, perforaciones, marcas de agua y tipos de papel, consolidándose como un referente en la historia postal de México.

Si quieres ver de cerca estos pequeños fragmentos de historia, el Museo de la Filatelia de Oaxaca presenta la exposición “Las Mulitas: la emisión de las antiguas formas de transporte de correspondencia en México (1895-1898)”. Aquí podrás admirar las cuatro emisiones completas, así como piezas originales de la época, como postales y tarjetas carta entero postales.

Pero las Mulitas no solo son estampillas, sino que abren una ventana a un tiempo en el que cada carta emprendía una aventura. En ellas se revela la memoria de un México que construía su identidad carta tras carta, viaje tras viaje.

¿Te animas a descubrir esta colección? ¡No te la pierdas!

Lo sentimos, la página que buscas no existe.

¡Muchas Gracias!

En breve nos pondremos en contacto contigo.