Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

El año está por terminar, sin embargo, nos emociona cerrar a lo grande un ciclo que estuvo plagado de maravillosas actividades culturales, deportivas, de preservación del patrimonio documental y natural, diplomados, experiencias plenas y reconocimientos importantes. Comenzamos celebrando el galardón de la FAHHD, que se hizo acreedora, por segunda ocasión, del Premio Nacional de Deportes 2024; este hecho refrenda el compromiso que la Fundación tiene con la salud y la recreación de la sociedad mexicana. Para continuar festejando, nos entusiasma compartirles dos excelentes acontecimientos: el primero es la presentación del libro Vivir y morir jugando beisbol. En busca de más campeonatos, la segunda versión de la autobiografía de don Alfredo Harp Helú. El segundo es la inauguración de la Cátedra José S. Helú en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México.

Por su parte, el equipo de Seguimos Leyendo decidió brindar el espacio a los ganadores de los tres primeros lugares de su primer concurso de Calaveritas Literarias. A su vez, el Museo Textil de Oaxaca describe la experiencia de difusión de un cartel inspirado en su acervo fotográfico. Zayra Villareal y Zuleyma García nos cuentan una historia conmovedora y motivadora sobre una mujer que está aprendiendo a leer en las instalaciones de la BS Biblioteca Infantil. Por otro lado, el Museo de la Filatelia nos habla acerca de la importancia que tiene la tecnología en sus exposiciones, así como sus planes para el 2025. Sin quedarse atrás, el Museo Infantil de Oaxaca se sube al cuadrilátero para hablarnos, entre luchadores, máscaras y cabelleras, sobre el Festival Octubre Gráfico.

Adabi de México y Adabi Oaxaca nos comparten tres notas sobre la labor que día a día llevan a cabo: el rescate del patrimonio documental. De igual manera, Andares del Arte Popular dedica unas líneas al barro negro característico de San Bartolo Coyotepec.

Para cerrar con grandes noticias, Guerreros de Oaxaca anuncia la gran primicia del proyecto del nuevo estadio para el equipo bélico; mientras que desde el Salón de la Fama del Beisbol nos dan detalle de los galardonados de la Clase 2024.

Gracias a los lectores asiduos a estas páginas, así como a quienes hacen posibles las actividades que con tanto gusto la Fundación organiza para ustedes: les deseamos unas felices fiestas en compañía de sus seres más queridos, así como un próspero año nuevo. ¡Nos leemos en 2025!

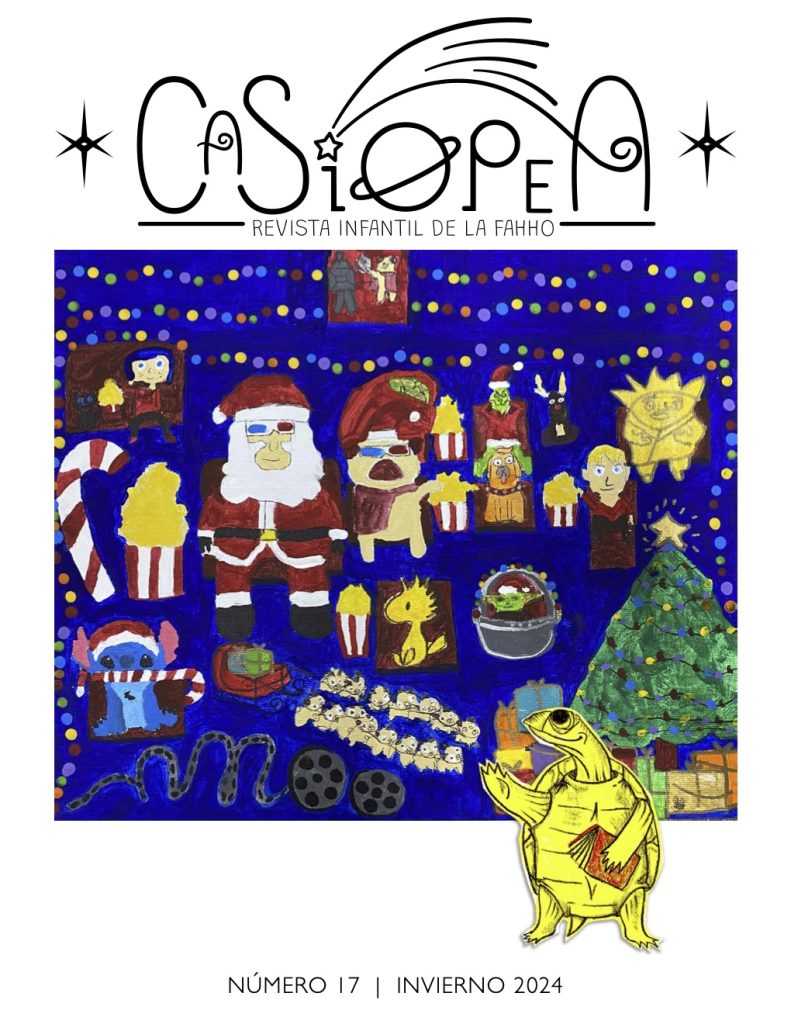

Por los esfuerzos para impulsar el deporte y ofrecer oportunidades a niños y jóvenes en el país, la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte recibió el Premio Nacional de Deportes 2024 (PND) en la categoría de Fomento al Deporte.

El contador Alfredo Harp Helú, acompañado de su esposa, la Dra. María Isabel Grañén Porrúa y de sus hijos, Sissi Harp Calderoni y Santiago Harp Grañén, recibió el reconocimiento el pasado 27 de noviembre en la ceremonia realizada en el Palacio Nacional; el evento estuvo encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco.

Esta es la segunda ocasión en que don Alfredo Harp Helú recibe el Premio Nacional de Deportes: la primera vez fue en 2005 cuando de manera personal formó parte de los galardonados, y esta vez lo obtuvo por medio de la Fundación que lleva su nombre.

El Premio Nacional de Deportes es entregado a quienes por su actuación y desempeño han sobresalido en el año que se califica dentro del ámbito deportivo, y también se extiende a aquellas personas o instituciones que han contribuido con los deportistas en la obtención de resultados históricos en eventos deportivos o en ayudar en el desarrollo y en la práctica del deporte en la sociedad.

En este año fueron galardonados con el Premio nueve atletas, tres entrenadores, un árbitro y la Fundación Alfredo Harp Helú para el Deporte.

Desde su apertura, y a lo largo de años de crecimiento, la Red de Bibliotecas Infantiles BS ha abrazado los principios y directrices del Manifiesto IFLA-UNESCO1 sobre Bibliotecas Públicas. Citamos uno de sus párrafos:

Las bibliotecas públicas prestan sus servicios basándose en la igualdad en el acceso a la información para todas las personas, independientemente de su edad, raza, género, religión, nacionalidad, idioma, condición social o cualquier otra característica. Deben ofrecerse servicios y materiales especiales para aquellos usuarios que, por una u otra razón, no puedan hacer uso de los servicios y materiales que se prestan de manera habitual, por ejemplo, minorías lingüísticas, personas con discapacidades, personas con habilidades digitales e informáticas limitadas, personas con escasas habilidades de lectura y escritura, o personas en hospitales o en prisión.

Igualmente subraya como una de sus misiones más importantes:

[…] prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para desarrollar habilidades de lectura y escritura, y facilitar el desarrollo de la alfabetización mediática e informacional y de las habilidades digitales para personas de todos los grupos etarios, con el fin de contribuir a una sociedad informada y democrática […].

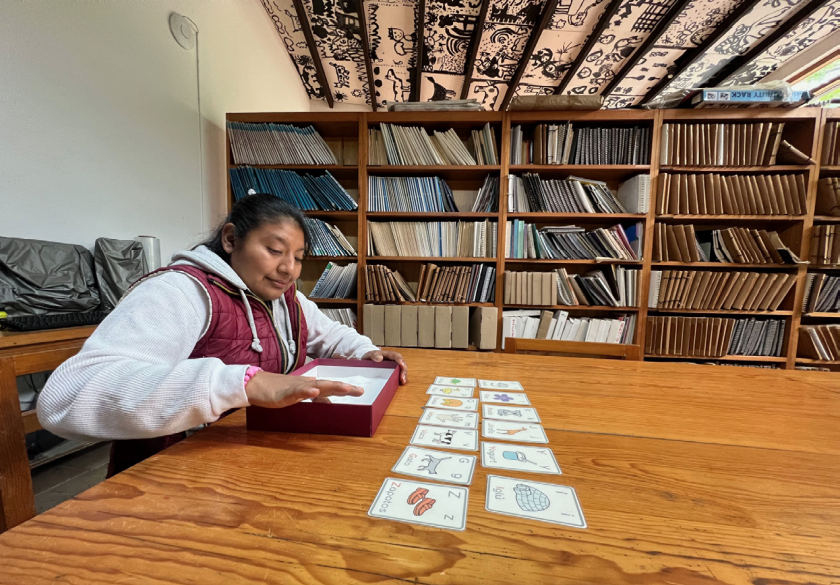

A principios de año, Clara y su mamá acudieron a la Biblioteca. Llegaron buscando el apoyo que no habían encontrado en otros espacios para que Clara pudiera consolidar su proceso de lectoescritura. Mencionaron que, si bien ella tuvo clases de lectura y escritura en su educación básica durante su infancia, la discapacidad intelectual que le diagnosticaron, las desventajas económicas que enfrentaron, así como el desconocimiento de las necesidades educativas especiales de Clara, tuvieron como resultado que ella, a sus 34 años, no supiera leer ni escribir.

¿Cuál era la motivación principal de Clara? Desde que la conocimos, precisó que quería aprender a leer los letreros de los camiones. Nuestra suposición fue, que, más que solo aprender a leer, su objetivo era encontrar autonomía por medio de las letras. Con el paso de los días y el trabajo que realizamos una o dos veces a la semana, a través de Clara y de su mamá pudimos conocer un poco más acerca de su dinámica familiar: Clara dependía completamente de su familia, y retribuía ese vínculo haciéndose cargo de algunas labores del hogar de su hermana, así como del cuidado de sus sobrinos.

Pero, como todo adulto, sus necesidades son otras. Ella quiere aprender a salir sola, a ubicarse en las calles. Quiere hacer sus actividades sin que su mamá tenga que llevarla a todos lados. Quiere cuidar a su mamá. ¿Cómo puede hacerlo? Volviéndose una persona autónoma y segura de sí misma. Lo demás, llegará a su tiempo.

Llevamos ocho meses de trabajo en un camino diverso. No somos expertas en el tema, pero hemos puesto nuestro empeño, dedicación y estudio en cada sesión con Clara. Hubo un momento en el que nos encontramos estancadas en el proceso, lo que nos llevó a buscar la asesoría de Renatta Sánchez, maestra de Educación Especial. Junto con ella, recalibramos las estrategias de trabajo: era necesario incorporar herramientas sensoriales y realizar un reaprendizaje del punto y modo de articulación de los fonemas. Porque, aunque el entusiasmo se hacía presente en cada sesión, Clara presentaba serios problemas de lenguaje que no habían sido atendidos. Ahora estamos realizando una intervención más apegada a sus necesidades. Hemos visto una gran mejora en su aprendizaje, en la gestión de sus emociones y en su seguridad.

Hace poco su mamá dejó de traerla a sus clases, ahora ella se traslada sola desde su casa a la Biblioteca y viceversa. Está aprendiendo a escribir mensajes por medio de WhatsApp, nos avisa cuando viene en camino o cuando llega a su casa. Este pequeño acto ha permitido que la escritura sea una actividad diaria para ella. Clara se ha incorporado también a actividades culturales que se han realizado en la Biblioteca, se muestra entusiasta y muy participativa en cada una de ellas.

Aunque aún no consolida su proceso de lectoescritura en su totalidad, la BS es de gran significancia para ella. Aquí está comenzando a dar sus primeros pasos hacia la vida de una persona autónoma, ya que desea construir su propio mundo mediante las palabras. ¿Qué sigue para Clara? Su meta siguiente es trabajar, procurar su casa y a su mamá. Estamos seguras de que lo logrará.

1 https://repository.ifla.org/server/api/core/bitstreams/ d414c76e-17ef-4581-9c0f-cc6e250a2743/content

En esta vida no es posible ganar todos los partidos.

Lo realmente importante es tener un mayor

número de juegos ganados que perdidos.

Alfredo Harp Helú

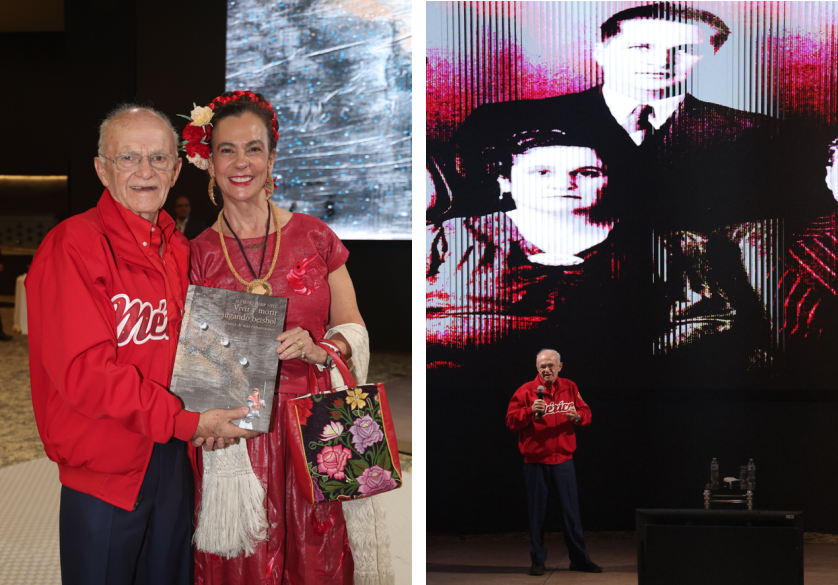

En una atmósfera cálida, rodeado de seres queridos, amigos y colaboradores, el contador Alfredo Harp Helú presentó, primero en el Centro Libanés de la Ciudad de México y después en la Universidad La Salle Oaxaca, la segunda versión de su autobiografía: Vivir y morir jugando beisbol. En busca de más campeonatos. Al abrir el libro, el lector se encuentra con una conmovedora dedicatoria: “Amo y dedico este libro a mi Dios que me guía todos los días. A mi preciosa familia, mis amigos que son mis hermanos, mis compañeros de juego a lo largo de diversas temporadas. A México y a todos los ciudadanos del mundo que creen en la paz”.

En la ya clásica forma beisbolera y metafórica de narrar su vida, el contador quiso dejar testimonio de algunas jugadas importantes que sucedieron durante los veinte años que siguieron a la primera versión, entre ellas, dos muy relevantes para él: una que perdió de manera fulminante, el fallecimiento de su hijo Alfredo, y otra que le ha causado enorme alegría, el nacimiento de su hija María Isabel, que desde hace varios años es conocida como Mira. La felicidad que le causó esta hija y los logros que ha tenido durante sus quince años de vida, así como sus nietos y el crecimiento personal de sus otros hijos –Sissi, Charbel y Santiago– motivaron al contador para escribir un segundo libro. En él profundiza aspectos tratados en el anterior, como las distintas etapas de su vida, desde que era niño hasta la fecha, su paso por el mundo financiero, el amor que le tiene a su esposa María Isabel Grañén Porrúa y la cantidad de proyectos que ha realizado con ella. Comenta también otros temas relevantes que han sucedido en este nuevo campeonato, como sus proyectos filantrópicos que han crecido sustancialmente, amistades queridas, colaboradores cercanos, personas significativas en su vida; también insiste en que la mejor inversión está en México y, por supuesto, continúa hablando de su gran pasión: el beisbol.

Como parte de las jugadas más exitosas que el autor plantea en su libro, están los 6 182 proyectos apoyados por la Fundación Alfredo Harp Helú, que cuenta con un patrimonio que asciende a $19,563,302,000 y el monto total acumulado de donativos otorgados es de $10,912,634,184. Entre los cuales se encuentra un 37 % dedicado a proyectos de educación, 27 % a cultura, 12 % a apoyo en desastres naturales y medio ambiente, 10 % a proyectos de asistencia y desarrollo social, 9 % en salud y 5 % al deporte.

El libro está lleno de reflexiones personales sobre la importancia de jugar en equipo y comprometerse al máximo en el juego. Cada capítulo está acompañado de un epígrafe del poeta libanés Gibrán Khalil Gibrán. Cuenta con una selección importante de fotografías que acompañan el texto y nos ilustran las diversas etapas de la vida del autor. La portada está basada en una obra realizada por su nieta Fernanda Narchi Harp, artista, fotógrafa e ilustradora quien juega con un tema que siempre le ha llamado la atención a don Alfredo: el origen del universo y la corta temporalidad de nuestra existencia. Es un libro pensado en su familia y los seres queridos que lo han acompañado a lo largo de sus campeonatos. Nos refleja la practicidad de don Alfredo, su calidad humana y su compromiso con sus raíces: México y Líbano.

La presentación en México estuvo acompañada de música libanesa y mexicana, las voces de los Hermanos Martell y Olivia Gorra así como danza de ambos países y bocadillos libaneses. Fue un espectáculo bicultural donde Mira Harp Grañén cautivó al público con la armonía de sus movimientos, su presencia escénica y la seriedad profesional con la que dedicó una danza a su padre.

En 2014, el doctor en Historia Carlos Manuel Valdés Dávila inició el trabajo de catalogación y digitalización de una centena de millar de documentos localizados en la parroquia de Santiago Apóstol de Monclova, Coahuila, fechados entre el último cuarto del siglo XVII y los albores del XX.1 Estos escritos ofrecen un panorama histórico y social de la Vicaría Foránea de Monclova y la región que, en su momento, se conoció como Nueva Vizcaya y actualmente son parte del estado de Coahuila y el sur de Texas.2

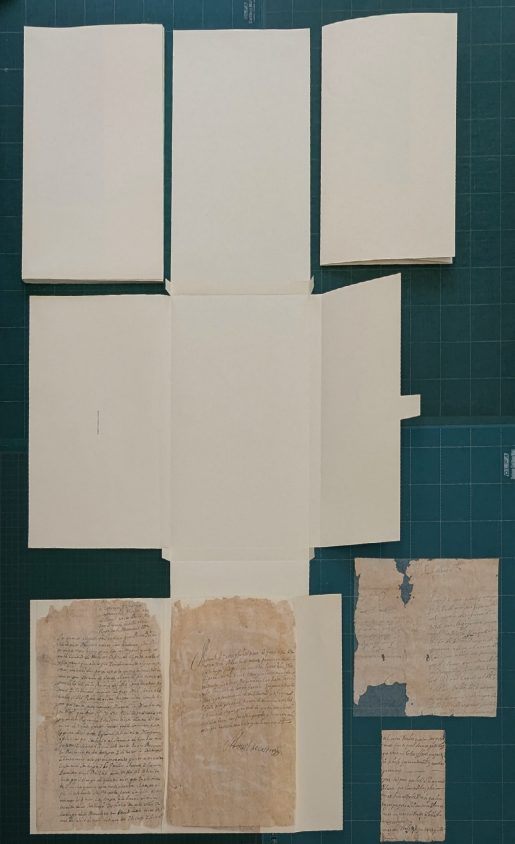

Entre los expedientes localizados destaca una encuadernación donde la cartera consiste en tapas elaboradas con un bloque de papel reutilizado, también conocido como papelón, recubierto con un textil de fibras naturales. Durante el proceso de elaboración del catálogo, el Dr. Carlos Valdés observó que este ejemplar presentaba texto en las tapas y, ante la necesidad de conocer el contenido de dichos escritos, se acercó al personal de Adabi para solicitar las acciones de conservación necesarias para separar los documentos que conformaban las tapas.

Existen distintos tipos y estilos de encuadernación; en el caso de los libros de tapa dura, por lo general, se utiliza madera o cartón. Sin embargo, antes de la creación de este último material los encuadernadores elaboraban el papelón a partir de la adhesión de fragmentos y sobrantes de papel, manuscritos o las pruebas tiradas de impresos hasta formar una placa o bloque acorde a la medida y grosor que el libro necesitaría.3 El caso que nos atañe corresponde a una encuadernación semiflexible, pues usar el papelón a modo de tapas brindó resistencia y ligereza a la encuadernación.

Por lo anterior, el arribo de este material al Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación de Adabi representó la oportunidad no solo de la restauración y recuperación de los documentos que conforman ambos papelones, sino de reconocer en físico su método de elaboración.

Antes de iniciar las acciones de restauración, se realizó un diagnóstico de conservación y pruebas de solubilidad para reconocer el estado material del papelón y comprobar si podrían aplicarse métodos a base de agua para desprender las hojas sin afectar su estabilidad estructural o el fijado de las tintas. Después de esto procedimos al lavado por inmersión para la separación de las fojas que conformaban cada papelón, así como a retirar el exceso de adhesivo que se empleó para pegar entre sí las hojas. Concluido lo anterior, se aplicaron refuerzos, injertos y laminados de acuerdo con el grado de deterioro de cada documento.

Por otro lado, el forro de textil de la cartera se limpió con una aspiradora y un tamiz para retirar residuos de polvo. Una vez terminadas todas las acciones de estabilización material, se confeccionaron guardas de primer nivel con la finalidad de resguardar cada conjunto de documentos por papelón y la cartera en lo individual; además, se elaboró una guarda de segundo nivel para mantener juntos los elementos antes mencionados.

Finalizadas las acciones de conservación se revisó la información que contenían los documentos. En total se desglosaron 26 fojas de distintas dimensiones, y aquellas que presentan textos indican que fueron escritas entre 1720 y 1729; asimismo, los lugares que aluden comprenden la jurisdicción de la Vicaría Foránea de Monclova, la parroquia de Santiago, en Saltillo, o la Misión de San Bernardino de la Candela, por mencionar algunos.

La temática de los documentos se puede resumir, de mayor a menor grado de aparición, en los siguientes rubros: administrativos o relación de bienes, gastos, deudas y negocios; correspondencia personal y entre los párrocos; así como un par de órdenes para la recuperación de caballos extraviados y la expulsión de un avecindado proveniente de la capital de la Nueva España.

Esta es una primera muestra de la información contenida en los documentos, la cual nos brinda una dimensión complementaria en torno al quehacer de los párrocos y la comunidad cercana a este, y sobre la relación existente entre los distintos sectores que componen a la sociedad de un tiempo y lugar determinado. En consecuencia, poner a disposición este conjunto de documentos abonará a las investigaciones que permitan comprender el pasado de Coahuila.

Por otro lado, desde el trabajo de conservación de acervos documentales, la intervención de un papelón nos permitió adentrarnos en la materialidad y los procesos de factura de encuadernaciones, lo cual se convierte en una experiencia enriquecedora para el personal del CCRE en la atención de materiales afines, cuyas consecuencias implican ampliar las posibilidades y alcances de futuras intervenciones.

1 La conservación y resguardo de los registros sacramentales y disciplinares de una parroquia forman parte de uno de los deberes que adquieren los párrocos como parte de su labor pastoral, esta obligación surge en el siglo XVI con las resoluciones del Concilio de Trento y el primer Concilio Provincial Mexicano.

2 Aramayo, Nazul, “En un accidente afortunado, trabajador de la construcción encuentra 150 000 escritos en la parroquia de Monclova”, Vanguardia Mx, 21 de diciembre deDisponible en: https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/la-increible-historia-de-los-150-mil-escritos-hallados-en-la-parroquia-de-monclova-que-narran-la-vidade-los-antiguos-pobladores-BNVG3500166 Consultado el 10 de julio de 2024.

Valdés, Carlos Manuel, “Oculto en la gruesa pared colonial: el archivo parroquial de Santiago en Monclova, Coahuila”. Disponible en: https://blogatarraya.com/2020/08/20/

oculto-en-la-gruesa-pared-colonial-el-archivo-parroquialde-santiago-en-monclova-coahuila/ Consultado el 10 de julio de 2024.

3 Camacho, Iván, “El estudio de la encuadernación a través de su restauración”. Disponible en: https://www.encuadernacioncamacho.com/el-estudio-de-la-encuadernacion-a-traves-de-se-restauracion/ Consultado el 10 de julio de 2024.

Todo inició hace poco más de un siglo, cuando un migrante libanés, de nombre (mexicanizado) José S. Helú, llegó a México junto a su esposa, Wadiha Atta. El hombre que soñaba con volver a su tierra y, a su vez, con dejar un legado en su nuevo hogar, tuvo la inspiración añorada, el valor requerido y la templanza necesaria para dejar por escrito versos y noticias que al día de hoy tenemos la oportunidad de leer gracias a la labor de su nieta elegida, María Isabel Grañén Porrúa.

El viernes 15 de noviembre fue una fecha importante. El Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México inauguró la Cátedra José S. Helú, cuyo objetivo es consolidar un espacio institucional de intercambio académico y análisis en torno al estudio de la lengua y la cultura árabes. De igual manera, busca ser un referente de diálogo constructivo entre culturas mediante actividades de difusión, traducciones, publicaciones y estancias académicas de especialistas. En la ceremonia de inauguración participaron Silvia Giorguli, presidenta del COLMEX; José Antonio Cervera, director del CEAA COLMEX; Alfredo Harp Helú y María Isabel Grañén Porrúa, presidentes de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, y Shadi Rohana, coordinador de la Cátedra y profesor de lengua y literatura árabes en el CEAA. La ilusión se palpaba en el aire: estudiantes, profesores e invitados aguardaban el momento cúspide de la firma del convenio entre el Colegio y la FAHHO, para después dar paso a la charla magistral de la doctora María Isabel Grañén.

A inicios de este año, la doctora Grañén publicó el libro La dulce tinta de AlJawater / Las ideas. La familia Helú Atta, libaneses de México, mismo que llegó a manos del Colegio de México, quien reconociendo el gran aporte intelectual de la obra decidió abrir esta cátedra. La autora, acompañada de los profesores Shadi Rohana y Khalid Chami, se dedicó a dar un recorrido por la vida y obra de José S. Helú: desde su nacimiento en Baabda, el matrimonio con Wadiha, su embarque hacia tierras mexicanas, el nacimiento de sus hijos, su labor como poeta y periodista, hasta sus ideales frente a los acontecimientos mundiales que afectaban principalmente a Líbano; todo ello enmarcado por la lectura en árabe y español de los poemas que José S. Helú dejó por escrito; los cuales, dicho sea de paso, fue un deleite escuchar en voz de algunos estudiantes del CEAA. Al finalizar no quedaba duda: don José era el personaje idóneo para representar la unión entre las culturas árabe y mexicana.

Posterior a esta presentación académica, todos los invitados pasaron al patio principal a disfrutar de la interpretación dancística del poema “Roju” –de Francisco Segovia y traducido por Shadi Rohana– por parte de la compañía Marfil Danza Espacio, Oaxaca.

Así como don José le agradeció tantas veces a su tierra la herencia recibida, su familia, los lectores y ahora los futuros estudiantes e investigadores interesados en la cultura y lengua árabes le agradecemos a él por su legado y a la nieta elegida, María Isabel Grañén Porrúa, por su labor académica y su amor a la historia, las letras, el conocimiento y a su familia misma.

[…] De ti hemos recibido todos,

Baabda, alguna herencia,

mas se acuerdan de ti

muy poco los poetas.

¿Cuántos de entre nosotros

hablan de extrañas tierras

sin mencionar siquiera

tus floridas praderas?

No hay causa ni pretexto

que me deje olvidarte,

aunque lejos de ti

viva como emigrante.

En tierras de un país

muy generoso me hallo

lo reconoce el huésped

y encuentra en ello

lejos de su pueblo y su gente

sitios llenos de alegría y convivio.

Recordando los inocentes días,

cuando entre tus parterres

veía dulce lo amargo,

y en el desierto, césped. […]1

1 Fragmento de un poema que don José S. Helú escribió en recuerdo a su tierra natal. Citado en La dulce tinta de Al-Jawater / Las ideas. La familia Helú Atta, libaneses de México, Librería Grañén Porrúa: Oaxaca, 2024, p. 522.

Uno de los logros más destacables del Museo de la Filatelia de Oaxaca es el haberse consolidado como un espacio cultural vigente y que, asimismo, está en tendencia dentro de las nuevas generaciones. En una época donde la hiperconectividad ha superado a la correspondencia tradicional, ¿cómo se logra que niños y jóvenes, que nunca han usado un timbre postal, puedan interesarse por un museo de filatelia? Estamos seguros que es por el arduo trabajo que el museo ha realizado para innovar y pensar nuevas formas de exponer la belleza de los timbres postales, más allá (y además) de las tradicionales y clásicas. El aliarse con los nuevos medios y plataformas es también parte fundamental de la labor del Mufi; lejos de rechazar los cambios y la evolución de la inmediatez, nos conjugamos con ellos.

Con cada año que pasa, la tecnología de las comunicaciones afianza su avance imparable, voraz y exponencial, de modo que los retos se vuelven mucho más complejos. Sin embargo, creemos que estos retos también nos motivan y nos comprometen a pensar en estrategias originales para la difusión de la cultura filatélica. Un ejemplo es, nuestra nueva exposición “Round de sombra: historia de campeones mexicanos”, una muestra de cómo los timbres postales pueden ajustarse a diversos formatos para volverse parte de una exhibición interactiva, estética y dinámica, en la que el visitante aprende mientras se divierte. Esto, claro está, sin olvidar la manera tradicional, muestra de ello es la próxima exposición de filatelia clásica de “Mulitas”, una serie que se emitió en 1895 para homenajear a los carteros mexicanos y al transporte del correo por distintos medios. El particular nombre de esta colección se debe a que en el valor del timbre de cuatro centavos aparecía un cartero montado sobre una mula y conduciendo otra en la que lleva unos sacos de correspondencia. Esta serie es una de las más queridas por los filatelistas expertos, y tenemos el desafío de realizar una exposición a la altura. Un tema diferente, pero con los mismos retos, son las exposiciones de timbres sobre países de Asia sudoriental y oriental; Tailandia, Camboya, Vietnam y Japón entre ellos. Un reto que además de la investigación filatélica conlleva una profunda investigación cultural, artística e histórica de cada uno de estos países.

Gran parte de nuestros objetivos para este 2025 se centra, de igual forma, en adoptar las múltiples vanguardias artísticas: explorar nuevos talentos y hacer sinergia con artistas emergentes que puedan ofrecer, al Mufi y a la filatelia, panoramas inéditos y originales. El diseño gráfico contemporáneo, la ilustración, las obras audiovisuales y experimentales; formatos en los que creemos que es necesario adentrarnos para explorar y extender los límites del arte del timbre postal. Por último, queda también mencionar las actividades paralelas con las que complementamos las exhibiciones y que han enamorado a más de un visitante: talleres con expertos, ceremonias de cancelación, actividades lúdicas y artísticas, impresiones en nuevos soportes, entre más, mucho más.

Este año buscamos seguir posicionándonos como un punto imprescindible dentro de la vida cultural y artística de Oaxaca. Ser el lugar en tendencia para las nuevas generaciones y la institución de confianza para los expertos. Gracias por ayudarnos a hacer del Museo de Filatelia un lugar especial para todas y todos. Que tu visita se transforme en una experiencia única y extraordinaria es uno de nuestros objetivos para el próximo año. ¡Espera lo que viene, y consulta nuestras redes!

La [fotografía] es un ir y venir entre la memoria y la historia.

Francisco Rico

Desde su origen, la fotografía ha sido testigo y prueba de la realidad. Capta la belleza de lo que vemos, expresa aquello que sentimos, pero también es herramienta para la denuncia y visibilización de acontecimientos sociales, políticos, culturales y personales.

Así, la fotografía puede constituirse como memoria visual de los pueblos; herramienta que muestra cómo es una comunidad, o una época; tesoro para comprender las historias de las sociedades y culturas.

El Museo Textil de Oaxaca es una institución comprometida con el pensamiento crítico y de contemplación, con el diálogo, el estudio, la observación y la reflexión, teniendo como objetivo contribuir a crear un sentido de comunidad inclusiva, que mucha falta hace en nuestra sociedad.

Por ello es importante reflexionar: ¿cuál es la forma en que podemos, como museo, aportar una experiencia humana colectiva?, ¿de qué manera nos es posible utilizar nuestras colecciones para enriquecer y visibilizar eventos que han sucedido?, ¿qué herramientas o qué medios podemos utilizar para lograr estos objetivos?

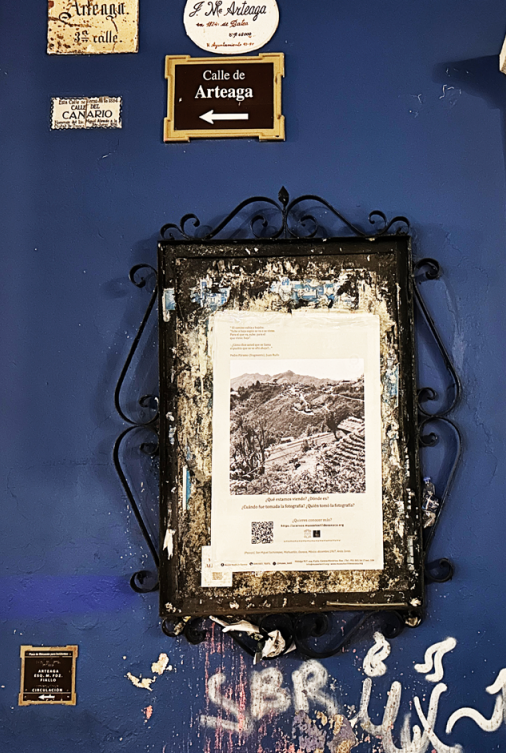

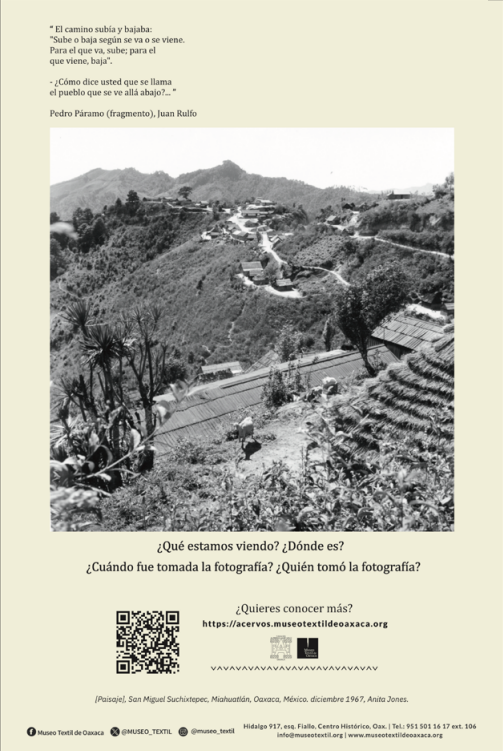

La ciudad de Oaxaca es un lienzo que nos ofrece una diversidad de manifestaciones artísticas; “regalos” de artistas que han expuesto sus obras en lugares tan “inusuales” como postes de luz, semáforos, muros, vallas de construcciones, etc., aportando con este gesto tan generoso el sentido de comunidad inclusiva. Esta práctica convierte a los transeúntes en ávidos observadores en busca de nuevas manifestaciones.

Este lienzo es, a su vez, una oportunidad que hace posible llegar a un sector del público acostumbrado a vivir un arte sin muros ni restricciones, pero no por ello menos exigente. Esto nos ha llevado a desarrollar una campaña de difusión de nuestros acervos fotográficos mediante una selección de fotografías acompañadas, además, de fragmentos de obras clásicas de la literatura asociados a la imagen mostrada. Se optó por la creación de un cartel socialmente útil y de uso cotidiano, creado con la sensibilidad para que el mensaje llegue a todo público, con contenidos claros y limpios, invitando al espectador a cuestionarse sobre la imagen que ve. El cartel combina los medios tradicionales con los nuevos códigos de comunicación (código QR), los cuales también han contribuido al desarrollo de la cultura visual como una invitación a explorar nuevos mundos, logrando una experiencia educativa en su sentido más amplio.

El diseño del cartel invita al espectador a descubrir, cuestionarse y buscar respuestas en torno a la imagen que observa: ¿qué estamos viendo?, ¿dónde acontece?, ¿cuándo fue tomada la fotografía?, ¿quién la capturó?

Pasear por las calles es toda una experiencia siempre y cuando uno se concentre en la búsqueda y disfrute de todas las expresiones artísticas, y si se detiene a observar alguna de nuestro interés. El cartel fue colocado en distintos puntos del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, como la esquina que conforman las calles de Fiallo y Arteaga; la esquina de Morelos y García Vigil y algunas vallas en la calle de Macedonio Alcalá, conocida también como el Andador turístico.

Además de estas calles, el material fue llevado y compartido en otros lugares dentro del estado de Oaxaca: Casa de la Cultura de Juchitán de Zaragoza, Palacio Municipal de San Pablo Huitzo, Biblioteca y Palacio Municipal de San Pablo, Etla, y la Agencia Municipal de Santa Cruz, Etla.

El acervo fotográfico corresponde a las diversas colecciones que están bajo resguardo del MTO, con una gran amplitud de temas retratados: paisajes, botánica, mercados tradicionales, textiles, arquitectura vernácula, fiestas locales, oficios y muchos otros aspectos de la vida cotidiana de los pueblos indígenas en sus comunidades y en el contexto urbano.

Hoy, las personas nos movemos en un entorno cada vez más visual: ráfagas de imágenes nos invaden día a día, en la mayoría de los casos la palabra pasa a un segundo plano o desaparece. De acuerdo con los datos presentados por el INEGI, ENDUTIH 2023, en nuestro estado el 70.6 % de la población es usuaria de internet. Las redes sociales y las nuevas formas de comunicarnos se convierten en el medio idóneo para difundir prácticamente cualquier tipo de contenido; no podíamos mantenernos al margen de las grandes ventajas que ofrece el uso de las nuevas tecnologías.

Estamos seguros de que al presentar y compartir nuestro acervo fotográfico, contribuiremos a educar en el lenguaje y cultura visual como medio para desarrollar una lectura crítica y reflexiva sobre aquello que miramos y observamos, sin olvidarnos el poder de todos los significados que tiene una fotografía.

Visita el acervo fotográfico del MTO: https://acervos.museotextildeoaxaca.org/

En octubre los campos de Oaxaca se llenan de flor de cempasúchil y cresta de gallo; la tierra nos entrega sus mejores frutos para recibir a quienes regresan del más allá para convivir con sus familias que los esperan con un altar dedicado a su memoria.

La comunidad lectora del programa Seguimos Leyendo de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, además de preparar ofrendas, diseña manifestaciones artísticas dedicadas a sus seres queridos y al público en general.

En esta ocasión lo hicieron mediante la palabra escrita. Fue así que creamos el primer Concurso de Calaveritas Literarias, un género que es tradición en nuestro país.

Se recibieron 21 escritos, contando con la participación de un niño lector. Durante la premiación pudimos disfrutar de la obra de teatro Viaje al Mictlán, con la decidida participación de 13 entusiastas lectores voluntarios bajo la dirección artística de Gabriela Rubielas y Miguel Sifuentes, coordinadores del programa.

Estas iniciativas promueven la comunalidad, creatividad e imaginación. Los participantes lograron expresar su talento literario al dedicar su trabajo a la celebración de la vida y la memoria de aquellos que ya no están con nosotros.

A continuación, compartimos las tres mejores calaveritas seleccionadas por nuestro jurado:

Los documentos del archivo de la agencia municipal de San Pablo Güilá, que ahora están disponibles para su consulta, proporcionan algunos datos interesantes sobre la construcción de su templo. Un expediente de 16491 enlista entre las obligaciones del nuevo fiscal, cuidar de la limpieza y el adorno de la iglesia. Es probable que existiera un establecimiento de materiales perecederos, construido desde los primeros años de la evangelización, a donde llegaban los frailes dominicos cuando realizaban sus visitas desde el convento de San Juan Teitipac.

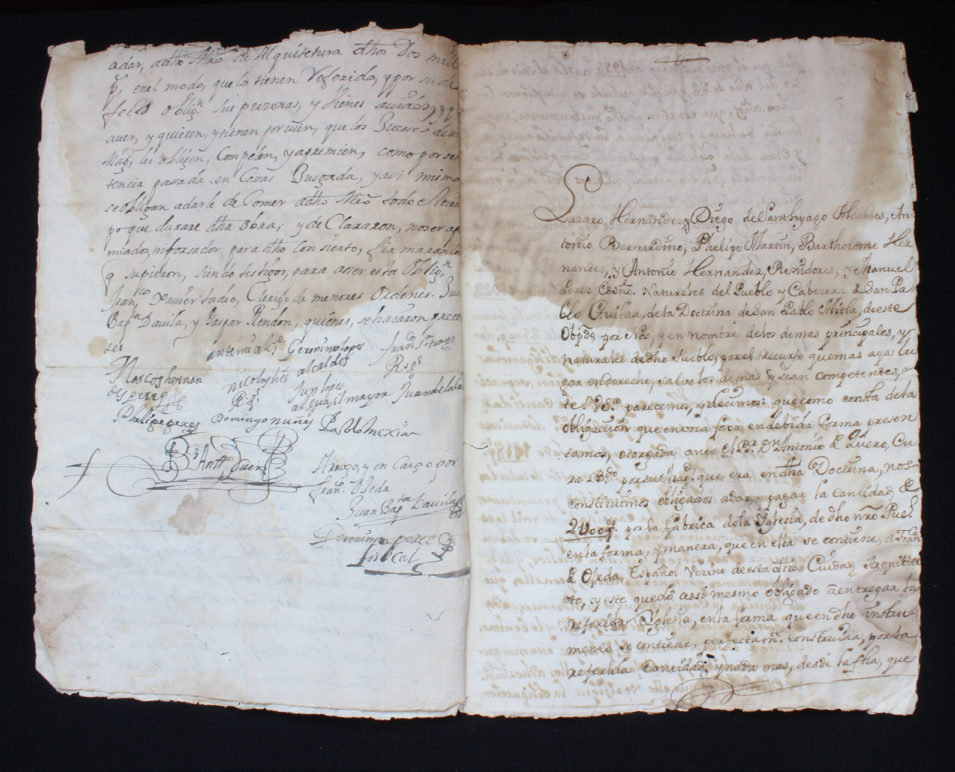

Por otro documento sabemos que en 17192 se realizó un contrato donde fray Manuel de Soto, religioso de la orden de nuestro padre Agustín, y Francisco de Oxeda, maestro albañil “y veedor del arte en toda forma” se comprometieron a: “[…] hacer la iglesia del pueblo de San Pablo Güilá lo que le falta de albañilería con dos torres y tres puertas en el cuerpo de la iglesia y las puertas de madera, para dichas puertas con clavazón, llaves, aldabas, veletas para las torres […] siguiéndose a la obra que está comenzada […]”. Así tenemos el testimonio acerca de una obra de mampostería que estaba inconclusa, a la que faltaba añadir estribos detrás del presbiterio y aún se planeaba el cuerpo de la iglesia de cañón con el coro de madera y ventanas. El pueblo debía pagar mil trescientos pesos, dar comida, bebida y toda la madera necesaria a los oficiales, diez peones todos los días y todo lo necesario cuando se requiriera. La obra estaba proyectada para durar dos años.

Este documento está firmado por el bachiller don Antonio Quero, cura beneficiado del partido de Mitla, lo cual indica que las jurisdicciones eclesiásticas habían cambiado con la secularización de las parroquias. El templo de San Pablo Güilá ahora dependía de un clero secular.

Al finalizar el contrato de 1719 para la construcción de la iglesia, se elaboró otro documento el 20 de marzo de 1721 entre los alcaldes, regidores, alguaciles mayores y principales de la república de indios y Francisco de Oxeda, maestro de arquitectura de la ciudad de Oaxaca, para convenir el siguiente trabajo: “[…] hacerles una iglesia de cincuenta y cinco varas de largo, y diez de ancho, como está principiada con un cimborrio y crucero, y seis ventanas, dos sacristías de cañón, y el cuerpo de dicha iglesia de cañón, con tres ventanas en cada lado, el coro de bóveda, con una ventana ochavada, sus dos torres, y portada […]”.3 El maestro se comprometía a entregar la iglesia acabada, blanqueada y enladrillada en cinco años.

En 17244 las autoridades de San Pablo Güilá presentaron una petición en la Real Audiencia para que fueran exceptuados del pago de los tributos por un tiempo de cinco años, debido a que un terremoto había derrumbado la mitad de la iglesia y la otra amenazaba con quedar en ruinas. Ahí no podían celebrar la misa ni colocar el santísimo sacramento, pero tampoco podían repararla porque habían perdido sus cosechas. La Contaduría General de Tributos concedió a los naturales una reducción de los tributos por el tiempo de tres años.

La construcción de la iglesia debió tener aún más complicaciones, porque en 17535 los alcaldes, regidores y naturales del pueblo de San Pablo Güilá de la doctrina de San Pablo Mitla pedían el cumplimiento de los acuerdos anteriores. De hecho, en 1726 la iglesia ya debía haberse entregado, pero no se lograría ni en otros muchos años posteriores. Por lo que solicitaban la entrega de la obra acabada o, en dado caso, obligar al maestro a la realización de su compromiso, pues ya le habían pagado más de lo acordado originalmente y en 26 años no había terminado.

Al parecer las obras continuaron, porque se conserva un documento de 1757 en el archivo del templo con las cuentas de los pagos realizados por los oficiales de la república de Güilá al maestro albañil Santiago de Ojeda,6 quizá relacionado con el maestro contratado inicialmente.

La organización de los archivos de la agencia municipal y del templo de San Pablo Güilá dio como resultado el inventario de los documentos, cuya difusión permitirá a cualquier interesado acceder a la información que, a su vez, hará posible reconstruir otras historias que enriquecerán el conocimiento del pasado de esta comunidad localizada en los Valles Centrales.

1 AAMSPG, Sección Gobierno, Serie Culto y templos, 1649.

2 AAMSPG, Sección Gobierno, Serie Culto y templos, 1719.

3 AAMSPG, Sección Gobierno, Serie Culto y templos, 1721.

4 AAMSPG, Sección Gobierno, Serie Culto y templos, 1724.

5 AAMSPG, Sección Gobierno, Serie Culto y templos, 1721.

6 ATSPG, Sección Disciplinar, Serie Fábrica, 1757-1760.

San Bartolo Coyotepec es un pueblo de origen zapoteco ubicado a 11 kilómetros al sur de la ciudad de Oaxaca, que tiene raíces de gente dedicada a la cerámica desde tiempos prehispánicos. Se caracteriza por ser un poblado con una costumbre y tradición muy arraigadas a sus orígenes.

Es por ello que en Andares del Arte Popular colaboramos mano a mano con el taller Tierra lumbre, de la maestra Micaela Pacheco, así como con el taller del maestro Matías Reyes y el de los maestros Carlomagno y Jorge Luis Pedro; todos ellos reflejan su creatividad y estilo único en cada pieza, y han impulsado, desde sus espacios, parte del arte popular en Oaxaca.

La característica primordial de las piezas ornamentales y utilitarias –que se encuentran en Andares– de los maestros de San Bartolo es el color plateado, debido a la cantidad de fuego y a las altas temperaturas que alcanzan en su proceso de cocción. Esto les otorga resistencia, así como una sonoridad que evoca a las campanitas tradicionales y la agudeza del sonido de los silbatos que se venden como juguetitos en los tianguis. Sin embargo, para llegar a nuevos mercados los maestros han añadido técnicas como el esgrafiado que, junto con el bruñido, proporcionan un toque contemporáneo.

Una de las obras de arte en barro negro que es un referente de este lugar es el tradicional cántaro; por su parte, la pichancha (colador del nixtamal) –en zapoteco viguexa– es una pieza con importancia mágico-religiosa, que para la gente antigua de este pueblo era considerada “la cúpula del cielo”.

La evolución del barro negro –desde su uso utilitario a su transición como pieza ornamental– podemos apreciarla, por ejemplo, en la transformación de una pichincha a una lámpara con bellísimo terminado en filigrana (calado con punta de acero), de un batidor para la espuma a las bellas macetas, o del juguete tradicional que se transforma en una bella escultura de arte popular.

Andares del Arte Popular apoya la idea de conservar, difundir y fomentar este patrimonio cultural del pueblo de Coyotepec y alentar a las nuevas generaciones a sentir orgullo y crear nuevas piezas que les generen ingresos económicos y, sobre todo, a preservar un arte que sensibiliza a la sociedad y muestra el arraigo e identidad de un pueblo de origen zapoteca.

El festival Octubre Gráfico es una iniciativa cultural autogestiva, enfocada en generar espacios para la difusión y experimentación del arte. Con talleres, exposiciones y charlas dirigidas principalmente a jóvenes y artistas emergentes, así como al público infantil, esta propuesta busca generar comunidades de artistas y creativos que transformen el entorno artístico de Oaxaca. Por ello, durante todo el pasado mes de octubre, el Museo Infantil de Oaxaca se convirtió en una especie de arena de lucha libre llena de diseño, ilustración y mucho arte.

La historia de Octubre Gráfico comenzó a finales de la pandemia por COVID 19, cuando dos amigos diseñadores convocaron a un concurso de ilustración en redes sociales. “Dado que todo se detuvo de manera forzada, mi mejor amigo y yo queríamos reactivar el mundo creativo de alguna forma”, comenta Emmanuel Terrones, uno de los dos jóvenes diseñadores que encabezan el festival. El concurso sería una contrapropuesta a los retos de dibujo que ya se veían en internet desde años atrás, pero dirigido a los artistas e ilustradores de Oaxaca. “Sin saberlo, estábamos empezando a crear una comunidad creativa en el estado”.

Hoy en día, el festival es un ambicioso proyecto compartido entre siete amigos. Como diseñadores e ilustradores, Pablo, Emmanuel, Alevin, Matuka, Blanca, Frida y Atzin saben lo difícil que puede ser para muchos jóvenes artistas comenzar en este entorno. “El mundo artístico puede llegar a ser un entorno rudo, politizado y mercantilizado, en el que las nuevas generaciones carecen de visibilidad y muchas veces son olvidadas”. Es por ello que juntos han adoptado la misión de difundir el trabajo de quienes aspiran a una carrera artística y llevarlo a sitios donde también pueden inspirar a otros a seguir creando.

Octubre Gráfico es un espacio cambiante y en constante evolución. En 2024, el festival tuvo como tema principal el arte y el diseño en torno a la lucha libre y la cultura popular mexicana. Entre luchadores, máscaras y cabelleras, fue posible explorar la estética de las luchas por medio de diferentes disciplinas creativas. Durante un mes completo, la antigua estación del ferrocarril y el MIO se convirtieron en el escenario perfecto para la creatividad. Niños y jóvenes experimentaron con el diseño de personajes, la narrativa experimental en el cortometraje, el retrato fotográfico y hasta la ilustración bordada como nuevas herramientas para explotar sus habilidades artísticas y para la expresión.

La tercera edición del Octubre Gráfico concluyó el viernes 25 de ese mismo mes. Con un cierre lleno de exposiciones, conciertos y lucha libre en vivo, el festival promete un futuro lleno de muchísimas posibilidades. “Nosotros imaginamos que el proyecto siga creciendo. Nuestro nuevo propósito es crear más talleres que inviten a participar a distintos públicos interesados en el arte y el mundo creativo, de diversos rangos de edad”, afirma Pablo Elesban, también integrante del equipo organizador. “Para nosotros es importante no solamente conectar creativos, sino también difundir, crecer y acompañar con las nuevas generaciones de artistas y profesionales del diseño”.

En el Museo Infantil creemos firmemente que este tipo de colaboraciones son muy importantes para nuestros espacios culturales. Gracias a proyectos como Octubre Gráfico es posible vincular el quehacer de los museos e instituciones culturales con la población que necesita acceder a esos espacios. Subirnos al ring junto con Octubre Gráfico también es una forma de hacer del museo un espacio en el que todos pueden participar activamente en el escenario cultural de Oaxaca. Por supuesto, esperamos con gusto poder formar parte de la siguiente edición de este festival, sabiendo que se vislumbran grandes oportunidades para seguir creando juntos.

En la Coordinación de Medio Ambiente de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca sabemos que es importante sumar esfuerzos con diversos espacios para que los saberes y prácticas campesinas del sistema milpa se fortalezcan. Esto se logra a partir de la implementación de un manejo adaptativo como estrategia y respuesta al cambio climático, basado fundamentalmente en el aspecto ambiental, económico y cultural, como la agricultura de conservación, siembra de árboles frutales en curvas de nivel, producción de abonos orgánicos, conservación de microorganismos del suelo, rotación y asociación de cultivos, conservación de granos y la selección de semillas nativas como elemento de resiliencia, entre muchas acciones más.

Es por ello que en esta ocasión hablaré de las actividades del Centro de Innovación Integral para el Desarrollo Rural KuKoj S. C., cuyo precedente es “El sistema milpa y sus recursos fitogenéticos en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca”, una investigación que se realizó entre 2007 y 2009. La intención del CIINDER KUKOJ es aportar al conocimiento de la agrodiversidad en la región de estudio, en un esfuerzo por trabajar con el maíz-milpa como sistema productivo de importancia para la población y la alimentación.

La microrregión Mixe Alta, donde se realizó el estudio, abarca 13 localidades de los municipios de Santa María Tlahuitoltepec y Totontepec Villa de Morelos. De acuerdo con datos establecidos en campo, se hizo la caracterización participativa con 837 familias campesinas hablantes de la lengua ayuujk (mixe). En estas localidades, la agricultura como actividad productiva importante se centra en la producción de maíz bajo el sistema milpa, en el que son relevantes también el cultivo de los frutales de durazno, pera, manzana, aguacate y algunos cítricos. Recientemente, la producción de tomate en invernadero ha incrementado considerablemente, además, existe la producción de aves y hortalizas en traspatio.

Colecta y clasificación de las semillas nativas

De 2012 a 2013 se colectaron 41 muestras de maíces y 14 de frijoles nativos del municipio de Santa María Tlahuitoltepec, así como una muestra por cada tipo de calabaza cultivada de acuerdo con la clasificación local de los agricultores.

A partir de colectas realizadas en la región de Tlahuitoltepec, se determinó la presencia de tres razas de maíz dominantes y dos más en combinación con alguna de ellas: serrano mixe, mixeño y quicheño subraza grueso, así como tepecintle y tuxpeño. Las primeras tres son cultivadas en la microrregión Mixe Alta, mientras que las combinaciones se dan en localidades de la microrregión Mixe Media. Cabe destacar que es la primera vez que se reporta el cultivo de la subraza guatemalteca quicheño grueso en México.

Los agricultores han generado sistemas de clasificación de sus semillas en su localidad. Generalmente, las razas encontradas se presentan en cultivares de grano de color blanco, amarillo y morado, a excepción del tuxpeño y el quicheño subraza grueso; del primero solo se encontraron muestras de color blanco y para el segundo solo una muestra de color amarillo.

De acuerdo con la identificación realizada, se encontraron las siguientes razas de maíz:

Maíz serrano mixe, chiquito o nal-tel de altura: Existe la posibilidad de que se trate de una misma raza con diferencias en las características de planta y mazorca determinadas por el microclima en que se cultive. Es una raza de maíz cultivada entre los 1400 y 2400 msnm en localidades de los municipios de Totontepec Villa de Morelos y Santa María Tlahuitoltepec, por lo que se adapta a bajas temperaturas, a los altos porcentajes de humedad relativa y poca luminosidad, pues las zonas de cultivo presentan niebla durante gran parte del año. Se cultiva en el ciclo primavera-verano, entre abril y julio, así como en otoño-invierno, entre octubre y enero, con rendimientos que oscilan entre los 600 y 1200 kg/ha. Se encontraron cultivares de granos de color blanco, amarillo y morado con un tamaño promedio de 1.5 a 2.5 m de altura, tallos no muy gruesos y mazorcas de entre 14 y 16 cm de longitud, predominantemente cilíndricas y en menor grado semicónicas de grano semicristalino y, en menor cantidad, granos cristalinos. Estos maíces son de ciclo intermedio a largo, con un promedio de siete meses de la siembra a la cosecha. En el municipio de Tlahuitoltepec hay variedades que se cultivan en climas semicálidos en ambientes subhúmedos, por lo que se presume que presentan tolerancia a la sequía.

Maíz mixeño: Es cultivado en la localidad de Totontepec Villa de Morelos, a altitudes entre los 1700 y los 2000 msnm, clima templado y semicálido húmedo. Son maíces muy productivos, por lo que en los sistemas tradicionales los rendimientos oscilan entre los 1100 y 1600 kg/ha, además de estar adaptados a condiciones de alta humedad relativa y poca luminosidad, por lo que representan un alto potencial para fitomejoramiento en la región. Las plantas son de porte alto, de 3.5 a 4.5 metros; las mazorcas son grandes y semicónicas; se cultivan variedades de color blanco, amarillo y morado; las mazorcas presentan de 12 a 14 hileras de granos, lo cuales son semicristalinos a semidentados.

Maíz quicheño subraza grueso: Cultivado en Santa María Huitepec a altitudes cercanas a los 2000 m, se ha adaptado a un clima templado húmedo bajo el sistema de roza-tumba-quema. Las mazorcas miden entre 10 y 15 cm de longitud y están abultadas en el centro; son de olote grueso y granos redondos cristalinos. Solo se encontraron variedades de color amarillo. La planta es de porte bajo, no mayor a 2 m, y se desarrolla en ambientes húmedos con poca luminosidad. Las fechas de siembra van de febrero a abril, y pasan de ocho a once meses para comenzar a cosechar.

Maíz tepecintle y tuxpeño: Crecen en climas cálidos y se encuentran distribuidos ampliamente en las regiones de la Costa y el Papaloapan. En la región se encontraron muestras con influencia de estas razas, aunque no están claramente representadas. Las plantas son de porte alto, por encima de los 3.5 m, y la mazorca del tepecintle es cilíndrica con un olote de ápice descubierto.

Potencial de los maíces locales para la agricultura campesina

Entre otras cosas, para promover la autosuficiencia alimentaria hay que mejorar el rendimiento y características agronómicas de los maíces nativos. Dadas las variadas características topográficas y climáticas de la región, las actividades de mejoramiento participativo de semillas y suelo son una buena alternativa. Las comunidades mixes actualmente han impulsado acciones fundamentales como los bancos de semillas, los intercambios de experiencias y saberes de campesino a campesino, así como la selección visual (Ortega y Cuevas, 2016) o masal (Molina 1981 y Fuentes, 2014). De igual manera, los mejores resultados en producción se obtendrán implementando técnicas de conservación de suelos en las parcelas, empleo de abonos verdes, rotación de cultivos y recomendando el uso de nutrientes orgánicos adecuados para cada microrregión.

El principal motivo para trazar este panorama sobre el sistema milpa en la zona mixe de Oaxaca, ha sido mostrar que este sistema constituye una tradición agrícola –desde sus orígenes mesoamericanos– que, al conjuntar el cultivo de maíz con otras especies, permite aprovechar la tierra y obtener diversos alimentos al mismo tiempo mediante el policultivo. Este mecanismo refuerza la agricultura campesina basada en el conocimiento tradicional heredado de generación en generación, como una opción para generar sistemas de cultivos más sustentables, así como una soberanía alimentaria. Esto prioriza la producción agrícola familiar y local para alimentar una población que podría solucionar problemáticas socioeconómicas a partir de factores bióticos, abióticos y agrícolas.

El pasado 7 de noviembre, con la integración de siete nuevos inmortales, el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano llegó a 223 personajes que han alcanzado el reconocimiento más grande al que pueden aspirar jugadores, ampáyers, directivos y cronistas del Rey de los Deportes en el ámbito nacional.

La Clase 2024 del Recinto de los Inmortales incluyó a los lanzadores Ricardo Sandate, Cecilio Ruiz y Yovani Gallardo; a los jugadores de cuadro Miguel Flores y Ramón Orantes; además del ampáyer Luis Alberto Ramírez, quienes fueron seleccionados ocho meses antes por el Comité Elector, presidido por Antonio de Valdés.

La ceremonia celebrada en la plazuela del Salón de la Fama contó con un sentido homenaje a Fernando Valenzuela, fallecido en los últimos días de octubre, quien fue entronizado en el 2019.

Con 28 votos, Juan Manuel Palafox alcanzó la eternidad con una carrera donde destacó como serpentinero de los Tigres de México, los Algodoneros de Unión Laguna, los Mayos de Navojoa y los Venados de Mazatlán. En la Liga Mexicana de Beisbol, Palafox es uno de los 14 lanzadores que cuenta con al menos 200 triunfos. El ampáyer internacional Luis Alberto Ramírez logró su lugar en el Salón de la Fama al sumar 26 votos, después de una carrera durante la que fue convocado a los eventos deportivos más importantes: Juegos Olímpicos, Campeonatos Panamericanos, Serie del Caribe y Clásico Mundial.

Originario de La Paz, Baja California Sur, Ramón Orantes se desempeñó como un sólido jugador de cuadro, que lo mismo podía cubrir la tercera base como la primera colchoneta, siempre de manera eficaz, además de contar con una poderosa ofensiva. Fue así como Orantes acumuló 25 votos para garantizar su ingreso al precioso edificio enclavado en el Parque Fundidora.

En la categoría de Mexicanos en Grandes Ligas, Yovani Gallardo fue seleccionado con 23 votos, rubricando una trayectoria impecable como lanzador, principalmente con los Cerveceros de Milwaukee, donde también tuvo la oportunidad de sobresalir como un bateador que superó al resto de los pitchers.

Cecilio Ruiz, originario de Balancán, Tabasco, recibió 20 votos para ser exaltado en el Salón de la Fama, debido a su espectacular recorrido por los dos circuitos mexicanos más importantes como un temible lanzador zurdo que llegó a ganar la Triple Corona en la Liga del Pacífico.

Miguel Flores, nacido en Monterrey, un elemento icónico de los Sultanes de Monterrey, garantizó su nicho entre los inmortales de la pelota nacional con 19 votos, luego de una carrera llena de campeonatos y logros individuales como extraordinario segunda base, peligrosísimo bateador y buen robador de bases. En el beisbol invernal sobresalió con la camisola de los Naranjeros de Hermosillo.

En la categoría de Veteranos, Ricardo Sandate alcanzó la eternidad deportiva a los 75 años, sumando 18 votos. El nativo de Corpus Christi, Texas, será recordado por poseer un brazo de oro, capaz de lanzar juegos de 17 o 19 entradas, además de una gran capacidad para retirar oponentes por la vía del ponche. Durante cincuenta años fue uno de los tres dueños del récord de 18 chocolates en un encuentro de 9 entradas.

La Clase 2025 del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano se conocerá en el primer semestre del año que está por comenzar.

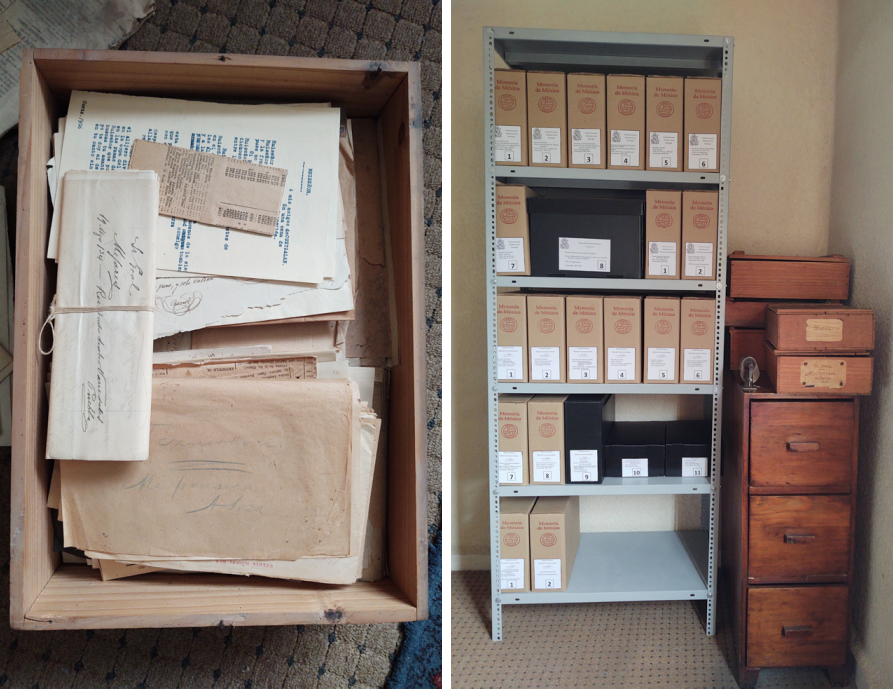

La labor de Adabi en materia de apoyo en la conservación de la memoria documental depositada en archivos históricos públicos y privados en nuestro país continúa. En la Ciudad de México, sede de la asociación, se emprendió el proyecto de rescate y organización de los fondos personales Abraham Sosa Barragán y Manuel Luis Sosa Lobato, padre e hijo respectivamente, originarios de Zacapoaxtla, Puebla. Esta labor ejemplifica la importancia de los fondos personales para conocer la vida y obra de sus productores, asimismo, señalar el valor de las fuentes primarias para la investigación, en tanto respaldo de las oficiales.

Fue la nieta de Manuel, la señora Alicia de la Rosa Sosa, quien estableció contacto con Adabi, en julio de 2023, para dar el adecuado tratamiento archivístico a los documentos de su familia. Ella, con la convicción del significado y trascendencia de los documentos, los guardó en su domicilio: por momentos dio lectura y ordenó algunas cartas, sin embargo, el trabajo archivístico la superaba.

Fue la Coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos de Adabi, en la persona de María Areli González, la que dio el seguimiento que derivó en la realización de los diagnósticos de ambos fondos con la finalidad de determinar los recursos necesarios para emprender el proyecto. Las acciones desempeñadas fueron la identificación, estabilización, organización a partir de un cuadro de clasificación y descripción a nivel de inventario. En dichas tareas participó Claudia Ballesteros como analista, además de ser quien elaboró las guardas para las fotografías.

Durante la ejecución del proyecto, la Coordinación de Fuentes Fotográficas identificó un ejemplar muy particular por su proceso fotográfico, un panotipo que simula una diminuta pintura al óleo, cuya elaboración se infiere data de la segunda mitad del siglo XIX. También el Centro de Conservación, Restauración y Encuadernación se sumó a la tarea para desinfectar unos documentos que fueron entregados a la señora Alicia meses después de iniciado el proyecto, pero que estaban dañados por hongos. Luego de la fumigación, estos fueron incorporados a su fondo correspondiente.

Después del trabajo archivístico y de conservación, el Fondo Personal Abraham Sosa Barragán fue resguardado en ocho cajas que cubren una temporalidad de 1845 a 1943, más dos cajas de la colección documental. Por su parte, el Fondo Personal Manuel Luis Sosa reúne 11 cajas que cubren un periodo de 1888 a 1956, más dos de la colección documental. Tanto los documentos como las fotografías intervenidas son evidencia de la vida personal, familiar y profesional de cada uno, dentro de un contexto histórico del cual también los documentos informan.

Abraham Sosa Barragán fue poeta, periodista, cronista, militar y funcionario público originario de Zacapoaxtla, Puebla, territorio que, durante el siglo XIX, después de la Independencia, fue disputado por conservadores y liberales. Sosa fue testigo y participante de la defensa de la población durante la intervención francesa en 1863, que marcó el inicio de su vida militar y del momento inmediato a la batalla del 2 de abril de 1867 en la ciudad de Puebla. Manuel Luis Sosa Lobato siguió los pasos de su padre en el gusto por las letras, la poesía y la historia. En 1938 publicó su libro Crónica y el borrador Recuerdos y nombres que años más adelante publicaría su nieta Alicia. Ambos libros abordan la historia de Zacapoaxtla.

Como parte de las acciones de difusión del proyecto, el 14 de noviembre en la Biblioteca José Lorenzo Cossío y Cosío se llevó a cabo la presentación de ambos fondos a la que asistieron familiares, amigos y conocidos de la señora Alicia de la Rosa, residentes en la capital y de Zacapoaxtla.

Entre ellos, los integrantes del grupo Zacapoaxtla Histórico; el licenciado Jairo Aldair Gómez Teotan, director de Cultura en representación del ayuntamiento de Zacapoaxtla, y Donají Toral, representante del Museo Alberto Toral Solís de Zacapoaxtla.

La presentación fue complementada con una exposición de facsímiles de documentos del Fondo Personal Abraham Sosa Barragán: el pasaporte de 1887; el poema “Las campanas de mi tierra” de 1906; el nombramiento de subinspector de monumentos de 1921; el discurso sobre la llegada de los automóviles a Nauzontla de 1923; el artículo “Lo que vi el 2 abril”; el panotipo que es el retrato de José María y José de Jesús, hermanos de Abraham; así como ejemplares de la obra de Manuel Luis Sosa.

Con el trabajo realizado, estos fondos personales ahora pueden ser consultados por los interesados en la investigación histórica, fotográfica, literaria y de la vida cotidiana de Zacapoaxtla de mediados del siglo XIX y principios del XX.

Lo sentimos, la página que buscas no existe.

¡Muchas Gracias!

En breve nos pondremos en contacto contigo.