En Perú, la alforja forma parte de la indumentaria de las personas que habitan en los departamentos del norte del país; sirve para transportar alguna carga en el hombro, como objetos, semillas, hilos, alimentos, por mencionar algunos. Su uso se ha extendido al transporte de carga en el lomo de los caballos o incluso en las motocicletas. Esta pieza no ha permanecido estática, al contrario, desde que llegó al Perú con los conquistadores, las tejedoras la han transformado, reinventado y adaptado a los contextos de sus vidas, agregando nuevos diseños, colores, frases poéticas y filosóficas, e incluso dedicatorias para la persona querida o amada.

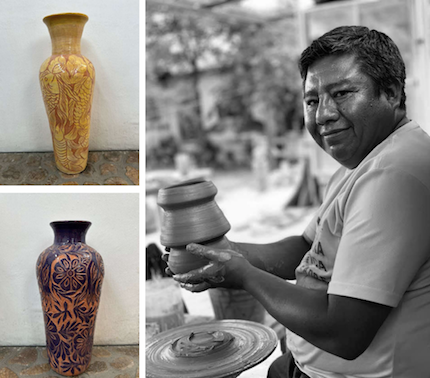

Para conocer más acerca de esta pieza, en el Museo Textil de Oaxaca presentamos la exposición “Artistas de la alforja chotana – Cajamarca, Perú”, como resultado del Concurso de Proyectos de Circulación Internacional para las Artes. En la muestra se presentan los trabajos elaborados por tejedoras provenientes de la provincia de Chota, ubicada en el departamento de Cajamarca, en el norte de Perú. La exposición refleja el talento, la creatividad y el espíritu de innovación de las tejedoras usando el ancestral telar qallwa.

En la inauguración las artistas Zenaida Cóndor, Orfelinda Saldaña y Luz Sánchez, originarias de Cuyumalca y Cabracancha, Perú, se sintieron muy felices y emocionadas de estar en otro país compartiendo su legado, y el significado que tiene la alforja para ellas y sus comunidades. Su estancia en el Museo representó un logro, pues sus trabajos fueron seleccionados en concurso, el cual fue celebrado meses antes de la inauguración para presentarse en la muestra.

Las artistas no solo disfrutaron la inauguración, sino que en los siguientes días emprendieron viajes a distintos pueblos de Oaxaca. En Teotitlán del Valle conocieron la labor del tejido en telar de pedales, los procesos creativos, las fibras utilizadas, la magia de los tintes naturales y la ciencia para obtenerlos. Camino a tierras altas, entre montañas y laderas, llegaron a San Pedro Cajonos, donde los responsables del Santuario del Gusano de Seda las recibieron con mucho entusiasmo. Por medio de una visita y demostraciones de hilado, tejido y teñido de la seda, las artistas tuvieron un primer acercamiento a una fibra que, hasta ese momento, era desconocida para ellas. Fue un momento de mucho aprendizaje.

Como parte de la labor del Museo y el acercamiento que realiza con artistas textiles, se les hizo una invitación para que conocieran de cerca algunas piezas mexicanas que comparten similitudes con las técnicas de elaboración, diseños y usos peruanos. “La experiencia fue enriquecedora, pues hay muchos paralelos entre ambos pueblos, no cabe duda de que somos parte de un mismo telar”, comentó una de las artistas al finalizar su visita.

Las tejedoras también tuvieron oportunidad de conocer el programa de la hiloteca en el MTO, donde se ofrecen hilaturas artesanales e industriales de calidad a quienes se dedican a la creación de textiles. Como recuerdo de su visita a Oaxaca, y en agradecimiento por el préstamo de sus valiosas alforjas para presentarse en la exposición en curso, el MTO les obsequió madejas de algodón teñido con añil producido en Santiago Niltepec, en la región del Istmo. Al recibir las madejas, las tres artistas mencionaron que en ese instante ya habían comenzado a imaginar cuáles serían sus próximas creaciones.

“Esta muestra busca valorar y es un mecanismo que impulsa la continuidad de estas prácticas de tejido”, son las palabras que la antropóloga Haydée Quiroz Malca, originaria de San Miguel de Pallaques, Cajamarca, Perú, mencionó al emprender el viaje de regreso junto con las artistas a Perú. Comentó que espera que la muestra llegue a más espacios y que las instituciones públicas y privadas se comprometan a realizar acciones de manera permanente con miras a difundir, enseñar y dar continuidad de generación en generación a este arte textil.

Las artistas emprendieron su camino de regreso, pero dejaron en la exposición las alforjas que tienen una gran importancia. Hacer alforjas es un trabajo específicamente de las mujeres, requiere de tejedoras que han sido identificadas en el pueblo como las maestras en este arte. La destreza manual de cada tejedora impone un sello definitivo a la alforja. Esperamos que al regreso de estas obras al Perú, no solo vayan cargadas de objetos, sino de muchos recuerdos, experiencias y buenos deseos para continuar con este maravilloso arte.