Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Casiopea es una publicación para el público infantil que fomenta la toma de conciencia sobre la conservación del patrimonio cultural y natural, a partir de actividades y contenidos lúdicos para niños, niñas y sus familias.

Estamos a mitad de año, las lluvias, aunque todavía un poco aisladas, comienzan a refrescar las tardes. Algunos buscan refugio del calor o del agua repentina en locales que lo permitan, otros más ingresan al Centro Cultural San Pablo, que les ofrece cobijo y la experiencia de la exposición en turno. Cobijo y apreciación, son dos palabras que pueden definir un poco de lo mucho que cada uno de los sitios de la

Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca da a las personas.

A modo de obertura de este número, tenemos la reseña de la entrega de reconocimientos a los presidentes de la Fundación, don Alfredo Harp Helú y la doctora María Isabel Grañén Porrúa, por su invaluable apoyo en la reconstrucción de casas tradicionales y monumentos históricos afectados por los sismos del 2017 en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Como segundo acto, el Museo Textil de Oaxaca da continuidad a su serie Arte plumaria, que describe número a número un ejemplo que integra el proyecto emprendido hace nueve años entre Noé Pinzón Palafox y Alejandro de Ávila.

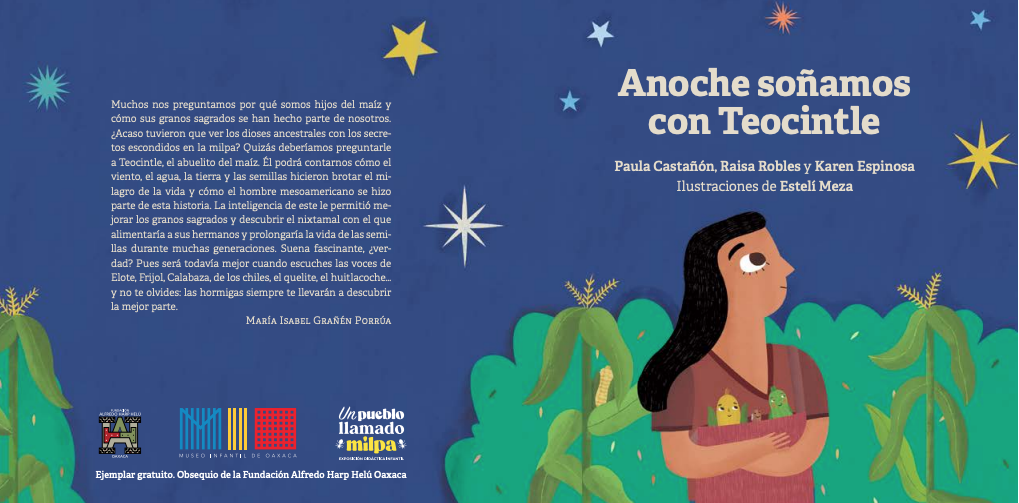

Los museos muestran, en voz de los colaboradores y algunos espectadores, lo mucho que dejan en cuanto a experiencia y reflexión: el Museo Infantil nos comparte la reseña que una pequeña lectora y asidua asistente hizo sobre el reciente libro Anoche soñamos con Teocintle y la exposición “Un pueblo llamado Milpa”; el Centro Cultural San Pablo, por su parte, nos habla de Aviarium, una muestra de cómo las aves pueden ser inspiración para los elementos más cotidianos. En el mismo tenor de la naturaleza, Casa de la Ciudad hace una reflexión sobre la importancia de los árboles en estos tiempos, algo que debemos traer a la discusión constantemente para poner manos a la obra en la preservación del medio ambiente.

La Biblioteca de Investigación Juan de Córdova nos habla del reencuentro de una delegación de representantes de comunidades chocholtecas con un lienzo pictográfico del siglo XVI resguardado por el Museo Etnológico de Berlín, mientras que el Museo de la Filatelia comparte una entrevista realizada al presidente de la Federación Mexicana de Filatelia.

Por otro lado, Adabi nos entrega dos notas que ejemplifican su labor cotidiana: en una describen el trabajo que mano a mano han realizado con la Biblioteca Francisco de Burgoa durante veinte años, y en la otra exponen uno de los esfuerzos más encomiables de la asociación: el compartir de su experiencia y conocimiento a estudiantes interesados en la salvaguarda del patrimonio documental de México.

La Biblioteca Henestrosa, por su parte, nos habla de dos exposiciones que se inspiran, respectivamente, en la obra de un escritor (Roberto Bolaño) y de un pintor (Vincent van Gogh). De igual manera, Andares del Arte Popular dedica unas bellas líneas a la descripción del trabajo de una alfarera de Tlaxiaco. Por otro lado, Guerreros y Diablos Rojos hacen gala del arte de dos grandes estrellas peloteras: Jerar Encarnación y Robinson Canó.

Como cada mes, las diferentes instituciones que integran la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca nos informan de algunas de las actividades que se encuentran realizando con la esperanza de hacernos partícipes de una energía que día con día busca generar cambios positivos en la sociedad. Por aisladas que parezcan, como la lluvia, nuestras acciones también pueden refrescar nuestras formas de vida.

El pasado miércoles 22 de mayo, la Asociación de Tehuanos radicados en la Ciudad de Oaxaca rindió un homenaje a don Alfredo Harp Helú y a la doctora María Isabel Grañén Porrúa por el apoyo invaluable en el rescate y conservación de casas tradicionales y monumentos históricos afectados por los sismos del 2017. Todo ello al ritmo de la música tradicional, con lo que celebraron que hoy día los habitantes de Santo Domingo Tehuantepec pueden disfrutar el embellecimiento de su ciudad, la cuna y centro espiritual de la cultura zapoteca del Istmo.

“El barrio de la infancia tiene un lugar especial en la memoria”, fueron las palabras de la Sra. Martina Escobar Montero de Aguilar, presidenta de la Asociación de Tehuanos radicados en la Ciudad de Oaxaca, con las que trajo a la memoria de las y los presentes los momentos de su niñez, las calles que recorrieron por años, la casa de los tíos, de los abuelos y el devastador sentimiento al contemplar todos aquellos recuerdos hechos escombro.

Los sismos del 2017 dejaron marcado al Istmo de Tehuantepec. Casas, parques y monumentos se vieron gravemente afectados, y, por consiguiente, sus habitantes. Los apoyos comenzaron a llegar de todas partes: agua potable, alimentos enlatados, material de curación. La población tenía la necesidad de reponerse y aceptaron todo el apoyo posible; sin embargo, fueron los esfuerzos de don Alfredo Harp Helú y la doctora María Isabel Grañén Porrúa, por medio de la Fundación, los que realmente marcaron la diferencia, pues entendieron que no solo se trataba de reconstruir casas, sino de preservar la cultura y patrimonio del Istmo de Tehuantepec, así como de conservar la calidez de su gente al brindarles una vivienda en la cual pudieran sentirse de nuevo como en casa, con paredes de adobe y biliguanas para conservar su frescura. De igual manera pensaron en los parques, los archivos documentales y, sobre todo, en los monumentos, como el Exconvento Dominico Rey Cozijopi, del siglo XVI, que ahora también alberga la Casa de la Cultura y que durante la restauración dejó al descubierto murales increíbles que se habían pasado por alto durante años. Calles, callejones y fachadas fueron restaurados, al mismo tiempo que distintos programas sociales fueron implementados, todos con el objetivo de ver brillar nuevamente a la comunidad.

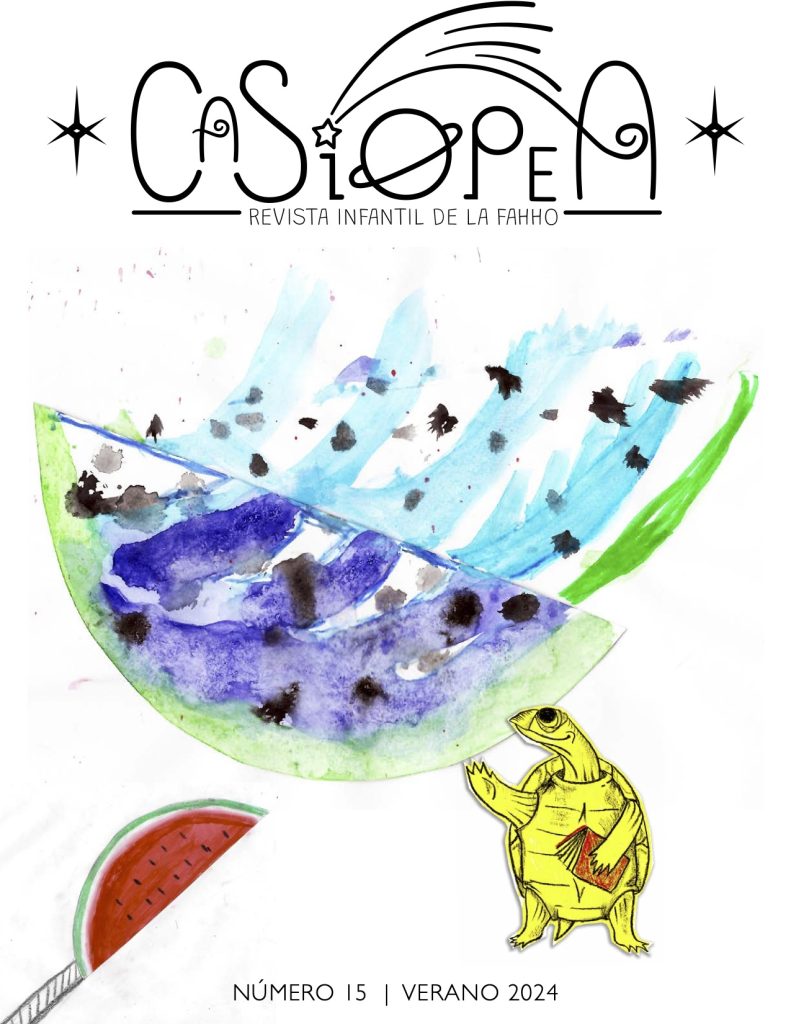

En siete números previos del Boletín hemos venido describiendo el proyecto que emprendimos hace nueve años Noé Pinzón Palafox y yo, auspiciados por el Museo Textil de Oaxaca con el apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú. Noé es un joven tejedor con gran destreza y talento, nacido y criado en la comunidad ikoots de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. San Mateo se asienta en una lengüeta de tierra estrecha y larga entre el Océano Pacífico, conocido localmente como “mar vivo”, y la Laguna Superior, que forma parte del complejo de aguas salobres del “mar muerto”. Si bien el tejido en telar de cintura era compartido por todos los pueblos originarios del Istmo, incluso en las ciudades zapotecas de Juchitán y Tehuantepec hasta finales del siglo XIX, San Mateo es hoy día la única comunidad donde florece este arte textil en toda esa amplia región.

Noé y yo hemos recreado diversas técnicas que se usaron antiguamente en Oaxaca y en otras regiones de México, pero se olvidaron durante el periodo posrevolucionario o incluso antes, durante el Porfiriato. En el Boletín de marzo de este año explicamos e ilustramos cómo hicimos un retrato tejido del Maestro Francisco Toledo, que fue exhibido en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca con motivo de su cumpleaños número 78. Noé labró con habilidad y rapidez la imagen del Maestro, a partir de una fotografía tomada por nuestro compañero Geovanni Martínez Guerra, originario de Juchitán. Al mismo tiempo que trabajaba en el retrato, Noé avanzaba en una propuesta más sencilla en su diseño, pero más compleja en su estructura. El joven tejedor es tan competente que terminó ambas piezas en julio de 2018, tras solo dos meses de labor.

En el acervo del MTO resguardamos un par de tejidos enigmáticos que provienen de la región otomí y mazahua al norte de Toluca, en el Estado de México. Probablemente fueron hechos durante las primeras décadas del siglo XX y formaron parte de la colección de Humberto Arellano Garza, fundador de la galería Carapan en Monterrey, sobrino del gran educador e ideólogo Moisés Sáenz. Es probable que don Humberto haya adquirido estas piezas en una subasta a la muerte de Frederick W. Davis, coleccionista norteamericano que había llegado a nuestro país en 1908 y se había interesado por el arte popular y las antigüedades virreinales. Esta posible procedencia se ve respaldada por el hecho de que el acervo Arellano Garza incluye cuatro sarapes y dos bolsas que fueron fotografiadas en casa de Davis en los años 1950 por una investigadora norteamericana, cuyas diapositivas pudimos examinar cuatro décadas más tarde en la Universidad de California en Berkeley. Gracias a la generosidad de María Isabel Grañén y Alfredo Harp Helú, la Colección Arellano forma hoy parte del MTO.

Los dos tejidos a los que nos referimos son una cinta cosida a una talega, adornada con rombos, y una cinta suelta más ancha, adornada con sardinetas. Estos diseños geométricos fueron labrados de una manera muy sencilla e ingeniosa, que no habíamos encontrado antes en el vasto repertorio de los textiles mexicanos. Al preparar la urdimbre, la tejedora (suponemos que era una mujer) usó hilaturas dobles gruesas para los hilos pares. En cambio, para los hilos nones empleó una hilatura delgada. Los hilos dobles constan de lana hilada a mano con malacate, teñida de color rojo, combinada con una hilaza industrial gruesa de algodón blanco. Los hilos nones constan de hilaza industrial delgada, también blanca.

La estructura del tejido es un ligamento sencillo, utilizando un solo lizo en el telar. Al iniciar la cinta, la tejedora cuidó que uno de los dos colores quedara siempre encima, para verse uniforme por el anverso de la tela. Al labrar las figuras, simplemente invirtió los hilos pares, para que el color opuesto se hiciera visible por el anverso. De esta forma, el diseño se aprecia en positivo por el anverso y en negativo por el reverso. Las cintas tejidas en el Estado de México ejemplifican la forma más sencilla de la técnica, pero años más tarde el Museo pudo adquirir ejemplos de seda más finos y complejos, que datan de finales del siglo XVIII o principios del XIX, algunos de ellos inscritos con versos y el nombre de su propietario, como podemos leer en la primera fotografía: “NI ME PRESTO NI ME DOY SOLO DE MI DUEÑO SOI GONZALES”.

Dos rasgos permiten distinguir a esta técnica. En primer lugar, como los hilos nones de la urdimbre son blancos (o amarillos, en el caso de la cinta ilustrada en la fotografía), la saturación del color en las figuras se ve disminuida por las leves líneas claras que forman estos hilos. En segundo lugar, como la manipulación de los hilos pares de la urdimbre (para cambiar de color) solo ocurre cada tercera trama, la técnica facilita la ejecución de ángulos agudos, como podemos constatar en los rombos y las sardinetas. Sin embargo, las inscripciones y las pequeñas figuras de animales y plantas, mujeres con falda y hombres con pantalones, demuestran la habilidad de las tejedoras mexicanas, seis o siete generaciones atrás de la nuestra, para labrar diseños complejos en una técnica que demanda un control riguroso de la tensión de la urdimbre en el telar.

Fuera del MTO, el único otro ejemplo mexicano que conocemos de esta estructura de tejido es una larga cinta o faja en el Cooper Hewitt Museum en Nueva York, con un diseño geométrico repetitivo. Por otro lado, se conservan en museos públicos y colecciones privadas algunos ejemplos precolombinos procedentes de la costa de Perú: identificamos en fotografías un poncho y una bolsa para hoja de coca. La técnica parece usarse hasta la fecha en la región quechua de Tarabuco, Departamento de Chuquisaca, en la Cordillera Oriental de los Andes en Bolivia, donde fue tejida una faja comparativamente sencilla que recibimos en donación, como parte de la colección de Tony y Roger Johnston.

Noé y yo nos propusimos como reto recrear en telar de cintura la estructura que bautizamos como “tejido de urdimbre doble invertida”, puesto que no encontramos nombre ni descripción alguna de ella en la literatura especializada sobre técnicas textiles. Escogimos dos materiales distintos para tejer esta muestra: 1) seda criolla oaxaqueña, criada e hilada con malacate en San Pedro Cajonos por la familia de Moisés Martínez Velasco, teñida con grana, añil y zacatlaxcal (Cuscuta sp., planta parásita amarilla que hemos comentado en artículos anteriores de esta serie); 2) algodón coyuchi (fibra de color canela, sin teñir) cultivado en comunidades mixtecas del distrito de Jamiltepec, hilados con charkha (la rueca que usaba Mahatma Gandhi) en San Mateo Río Hondo, comunidad zapoteca del distrito de Miahuatlán.

Iniciado el tejido, constatamos la facilidad con la que esta técnica permite labrar líneas sesgadas. Nuestro diseño desplegó así rombos en distintos tamaños, insertando letras en algunos de ellos para formar la palabra COCOL. Con este término designamos en México a un pan tradicional en forma de rombo. La palabra alude además a los tiempos difíciles (“me fue del cocol”), evocando las epidemias de cocoliztli (enfermedad, pestilencia) en el siglo XVI, que mataron a millones de personas. Sembrar COCOL COCOL en un lienzo es para nosotros plasmar una advertencia velada sobre la debacle ambiental que se avecina, consecuencia de nuestra adicción mundial a los combustibles fósiles.

Para enriquecer la textura del tejido y acentuar el centro de los rombos, empleamos como trama suplementaria un torzal emplumado que nos proveyó Román Gutiérrez Ruiz de Teotitlán del Valle, quien torció plumón de ganso (teñido con grana, añil y zacatlaxcal, al igual que la seda) con hilo industrial fino de algodón.1 Nos parece que los puntos esponjados resultantes contrastan de modo sorpresivo con los cambios de color en la urdimbre plana: casi los subvierten. Terminado el tejido, Noé trenzó los cabos de la urdimbre en ambos extremos del lienzo. Conforme ejecutaba las trencillas de tres cadejos, las fue entrelazando de la misma forma como se empuntaban los rapacejos de los rebozos mexicanos a principios del siglo XIX, fechas cuando creemos que fue labrada la cinta del señor González.

Al recrear esta técnica, como el brocado de urdimbre, la tela doble, el tejido de urdimbre transpuesta y otras estructuras textiles, reconocemos tácitamente los antiguos vínculos entre las culturas andinas y los pueblos originarios de México. A lo largo de milenios, las dos regiones intercambiaron semillas, plantas, animales e ideas. Dan fe de este intercambio la introducción del cacao, el pataxtle y el achiote a estas tierras, y la exportación temprana del maíz, el nopal y la grana. Las investigaciones recientes sugieren, de hecho, que el maíz salió de México a medio domesticar y regresó de los Andes como la mazorca que conocemos. En vista de esta larga y noble historia, sentimos que nuestra sociedad debe mirar y tejer al sur, más que al norte. Así lo propone este Dechado de Cocoles.

1 El proveedor del plumón, ubicado en el extranjero, asegura que los gansos no sufren en momento alguno del proceso de producción y extracción de las fibrillas.

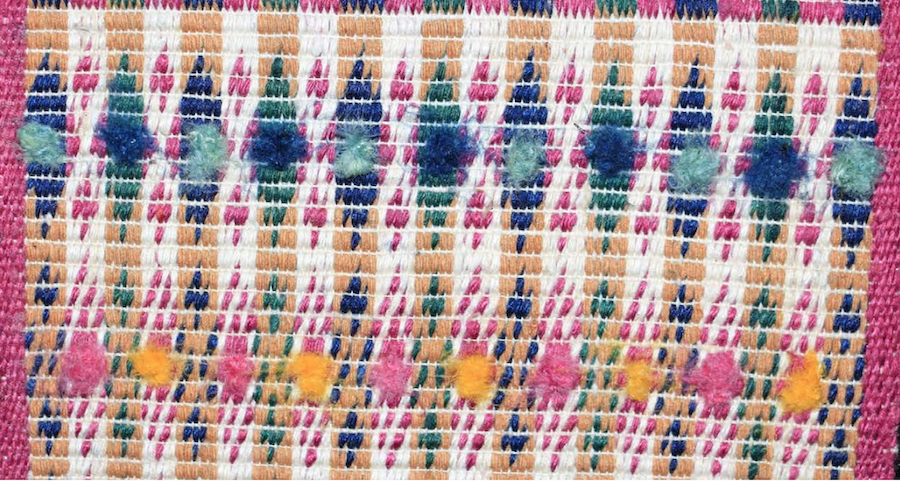

En septiembre de 2022, el afamado Museo Etnológico de Berlín —el principal museo alemán dedicado a las culturas de los pueblos indígenas del mundo— abrió su nueva sede en el Humboldt Forum, la muy cuestionada reconstrucción del palacio real —y posteriormente imperial— prusiano en la famosa Isla de los Museos. El museo, fundado en 1873, pero con antecedentes en el Gabinete de Arte de los reyes prusianos de los siglos XVIII y XIX, conserva una de las principales colecciones etnológicas del mundo, con aproximadamente medio millón de objetos e igual número de medios asociados (fotos, dibujos, documentos, etc.).

Entre los muchos objetos etnológicos y arqueológicos procedentes de las Américas, y en particular de Mesoamérica, se destaca el hermoso Lienzo de Coixtlahuaca II, un enorme documento pictográfico pintado sobre una tela de algodón de 3.83 x 4.42 m y una de las piezas estelares del museo. En la nueva sede del Museo Etnológico de Berlín, el lienzo ocupa un lugar privilegiado, expuesto en una vitrina especialmente diseñada para contemplarlo durante ciertos momentos del día con el fin de protegerlo de los efectos dañinos de la luz. El documento fue adquirido en abril de 1897 en Oaxaca por Eduard Seler (1849-1922) y Caecilie Seler-Sachs (1855-1935), una pareja de investigadores alemanes a quienes hoy día se les considera entre los fundadores de los estudios mesoamericanos. El intermediario de la venta fue el historiador oaxaqueño Manuel Martínez Gracida.

En tiempos prehispánicos, Coixtlahuaca fue una de las ciudades más grandes de Oaxaca, México, llegando a su mayor extensión hacia mediados del siglo XV. Fue famosa por su gran mercado y por el prestigio tolteco de sus gobernantes. El documento en Berlín es parte de un grupo de trece documentos pictográficos pintados durante el siglo XVI en la región de Coixtlahuaca y que registran la historia prehispánica de esta región y áreas vecinas desde el siglo XI hasta el XVI. Debido a una historia de saqueo (1890-1940), únicamente cinco de ellos se encuentran todavía bajo el resguardo de algunas comunidades. Además, en el siglo XX, la discriminación y la migración históricas han puesto en peligro la transmisión cultural, erosionando la identidad chocholteca. Actualmente, la lengua chocholteca está en grave peligro de extinción, con quizás unas sesenta personas que saben hablarla de manera fluida.1

Hoy estamos también en una época en que las colecciones etnológicas y arqueológicas en todo el mundo —y sobre todo las de Europa y América del Norte— son objeto de un escrutinio cada vez mayor. Por lo mismo, la reconstrucción del palacio y la reubicación del museo en el corazón de Berlín trajo consigo una serie de cuestionamientos públicos —a veces muy severos—sobre los orígenes de las colecciones en la última gran época del imperialismo europeo (aprox. 1875-1914). En aquel tiempo —en que las ideas racistas y de una supuesta superioridad eran comunes entre los políticos y los intelectuales (por cierto, también en México mismo)—, el coleccionismo de los museos no se vio limitado por dudas éticas. El Museo Etnológico, igual que muchos otros, se ve hoy en día obligado a responder a una crítica cada vez más fuerte.

En este contexto, el museo en Berlín diseñó varios programas que buscan acercar las colecciones a sus pueblos de origen. Esto posibilitó invitar a una delegación de la región chocholteca a visitar el lienzo original durante una semana de actividades en Berlín, una iniciativa de la curadora de la colección de las Américas, la doctora Ute Schüren. Para esto, el museo inició una colaboración con la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova con el fin de concretar la propuesta. A su vez, la biblioteca se coordinó con el Concejo de Gobierno Tradicional del Pueblo Chocholteco Ngigua-Ngiba, una instancia supracomunitaria que busca la reconstitución del pueblo indígena chocholteco, recuperando la integración de la región, fortaleciendo la identidad étnica y promoviendo el ejercicio de sus derechos colectivos. En la delegación representativa que se formó participaron personas nombradas por las cuatro comunidades que hoy conservan uno o más lienzos originales (Santa María Nativitas, San Miguel Tequixtepec, San Miguel Tulancingo y San Jerónimo Otla), mientras que Coixtlahuaca envió dos representantes, uno fue nombrado por el museo comunitario y el otro fue el propio presidente municipal, quien a la vez preside el Concejo. Después de varios encuentros preparatorios, el grupo emprendió el viaje a Berlín el día 21 de abril.

Durante una semana, la delegación, acompañada por el autor de estas líneas y dos restauradoras de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH —quienes igualmente fuimos invitados a intercambiar opiniones y conocimientos relacionados con la conservación y el contenido del lienzo con sus homólogas en Berlín—, participamos en una variedad de actividades. El lunes 22 de abril, aprovechando el hecho que durante ese día el museo está cerrado, la delegación chocholteca pudo contemplar el lienzo original sin el vidrio de la vitrina. Esto fue una experiencia impactante para los participantes que generó muchos sentimientos encontrados. Durante los dos días siguientes, los participantes ofrecieron conferencias públicas —bien atendidas— sobre aspectos de la cultura viva de la región, un tema lamentablemente ausente en la actual exhibición del lienzo. En la tarde del 25 de abril, la delegación fue recibida en la Embajada de México en Alemania por el embajador Francisco Quiroga y el encargado de la sección de patrimonio histórico cultural de México, David Esquivel Palomares. Durante la semana, la intensa convivencia generó una excelente dinámica de grupo, donde las discusiones serias se balancearon con momentos divertidos, las novedades se equilibraron gracias al encuentro con el patrimonio propio, los eventos en grupos grandes se contrapesaron con complicidades “en petit comité” y la ciudad de Berlín se mostró como una generosa anfitriona. El programa también incluye un segundo taller en Coixtlahuaca a realizarse en 2025, donde se podrán presentar los resultados de la colaboración entre el museo y las comunidades indígenas.

Eventos como estos son propicios para poner sobre la mesa la complejidad de la situación del patrimonio histórico indígena fuera de su ámbito. Existen múltiples dimensiones en las discusiones sobre la función y el destino de los museos etnológicos y arqueológicos en todo el mundo, incluyendo los de México mismo. Se incluyen preguntas acerca de quiénes deben decidir sobre los objetos y el discurso que los rodea, además de cómo pueden regresar a las comunidades los conocimientos generados en los últimos 150 años. Este último tema es especialmente relevante en el caso de los lienzos y códices por su contenido histórico recuperado (“descifrado”) y su gran valor simbólico para las comunidades. A la vez, estas discusiones se ven afectadas frecuentemente por consideraciones nacionalistas, lo que suele ofuscar la existencia de preguntas similares al interior de las naciones que albergan poblaciones indígenas, como es el caso de México. El camino aún es largo, y tal vez la visita fue un primer paso, pero debajo de toda la complejidad subyace una sola base: la lucha justa de los pueblos indígenas por el derecho a la autodeterminación y a la reconstitución y emancipación cultural.

1 Los números del INEGI de 2020 son claramente incorrectos y no reflejan la grave situación de varias

lenguas. Para el chocholteco registra 847 personas hablantes. Cualquier persona que conoce la región sabe que este número no puede ser correcto. Compárese con el número de 195 hablantes del ixcateco: en realidad hay solo dos hablantes fluidos de esta lengua.

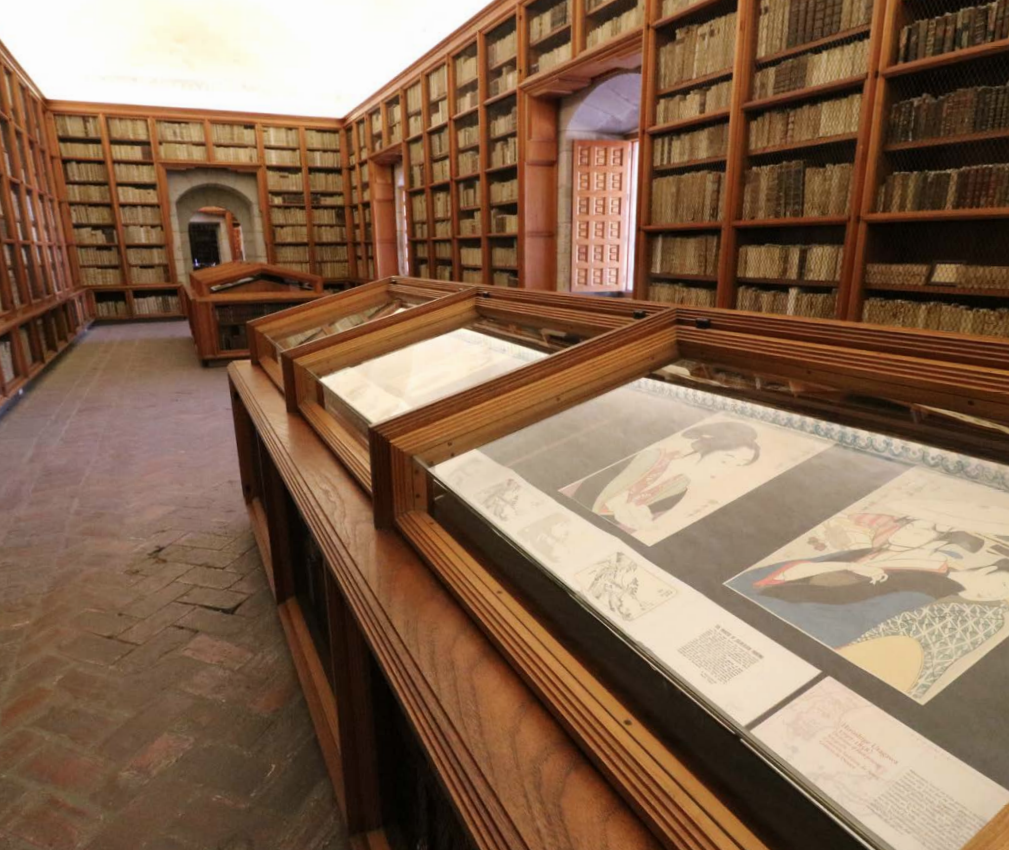

La Biblioteca Francisco de Burgoa ha mantenido una estrecha relación con Adabi de México y en esta ocasión haremos hincapié en algunos proyectos que han desarrollado en conjunto.

En el mes de marzo de 2008, la Coordinación de Bibliotecas y Libro Antiguo organizó una capacitación para el personal interno de la Biblioteca Francisco de Burgoa, que tuvo como propósito instruirlos en los conceptos y estrategias para la manipulación, identificación, descripción y análisis de los libros antiguos. En esta capacitación se ahondó en el concepto de fondo antiguo, la definición de libro antiguo, las características, descripción y análisis de impresos que datan del siglo XV hasta el XIX; se realizaron ejercicios de catalogación de libros antiguos, se explicó el sistema WINISIS, la creación de una base de datos, la definición de los campos empleados para la catalogación de libros antiguos y se realizaron distintos ejemplos de captura.1

Ese mismo año, comenzó formalmente el Proyecto de Unificación de la Catalogación de los libros antiguos de la Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, por solicitud de su ex rector, Rafael Torres Valdés (2008-2012); una propuesta que también estuvo bajo la coordinación del área de Bibliotecas y Libro Antiguo de Adabi, que asignó a personal capacitado para desempeñar tan importante tarea.2

Este proyecto tuvo como propósito mejorar la consulta, optimizar el control del acervo y obtener los registros bibliográficos para garantizar y constatar la existencia de las obras a partir de una base de datos. Los trabajos de catalogación tienen varias fases: para este trabajo, en un primer momento se realizó un control a partir de un inventario físico que consistió en colocar un indicador numérico a cada ejemplar con el propósito de obtener el número total y exacto de libros y volúmenes que forman el acervo bibliográfico.

De forma paralela se realizó un registro fotográfico de las portadas para constatar la existencia de los libros y apoyar los procesos de catalogación y difusión. En este caso, solo se realizó el registro de los libros antiguos y se obtuvieron 25069 imágenes.

El proceso técnico que estriba en catalogar los libros, así como capturar los registros, revisarlos, corregirlos e investigarlos se realizó de 2010 a 2012. Finalmente, el catálogo de consulta representa el fruto final del proyecto y el medio por el cual la biblioteca física y virtual será consultada y conocida. Se acompaña de una presentación, una reseña histórica de la biblioteca, la descripción del desarrollo del proyecto, los pormenores del proceso de instalación y consulta del disco y, finalmente, la caracterización y particularidades de la biblioteca. El catálogo del acervo antiguo se concluyó en el 2011.

Una vez que la biblioteca ya contaba con un catálogo de los libros antiguos, que representaba solo el 47 % de la colección total, se decidió someter a los mismos procesos al resto de los libros y se estableció un nuevo proyecto firmado el 14 de enero de 2011.3 En 2016 se entregó la versión final del catálogo de consulta en disco compacto y el informe final.

En 2015, cuando se realizaba el informe final, la biblioteca contaba con 15370 títulos y un total de 25273 ejemplares, asimismo, resguardaba siete colecciones: antigua, histórica, moderna, la colección Dr. Aurelio Valdivieso, la de Benito Juárez García, pliegos sueltos y folletos.

En el informe final se describe, además, la metodología de la catalogación que consistió en seguir los “criterios determinados por las Reglas Angloamericanas para la catalogación (RCAA2) y las ISBD(A) para la descripción de fichas de segundo nivel”.4 En esta descripción también se establece que Adabi ha tomado como propios los principios fundamentales de las ISBD(A), que dicen:

El fin del Bibliotecario al catalogar los libros antiguos no es únicamente describir un objeto antiguo sino, lo que es más importante, clarificar la transmisión del texto y los puntos que distinguen las ediciones. Dentro de los límites de un catálogo y especialmente de un catálogo general, no se puede recurrir a la transcripción de la portada ni llamar la atención sobre las particularidades accidentales lo que es tarea de bibliógrafos. Pero dentro de los límites de un catálogo, tales descripciones deben fijar una transcripción detallada y precisa en tres áreas, la del título, la del pie de imprenta y la descripción física, pues se debe dar una imagen exacta de la extensión del libro como fue publicado (p. X-XI.)

Durante 2009 y 2010 también se discutieron los pormenores del proyecto denominado Fundación de la Biblioteca Digital Fray Francisco de Burgoa. En el área de Archivo de Adabi de México se resguardan los proyectos y las distintas propuestas de digitalización que se hicieron para dar pie a esta maratónica tarea, que finalmente no fue concretada.

Una vez concluidos los apartados que corresponden a los libros, se comenzó un largo trayecto, de 2013 a 2023, en compañía del área de Tecnologías de la Información de Adabi. En el primer año se brindó asesoría sobre la compra de un escáner de alta gama, lo que incluyó la gestión de entrega, la puesta en marcha del taller de digitalización y la asistencia en torno a la capacitación que brindó el proveedor. En los meses de julio, agosto y septiembre de 2017 se volvió a solicitar la asistencia de Adabi para la migración del catálogo de WINISIS a KOHA.

Durante la pandemia, se requirió la impartición de un curso de Digitalización de Patrimonio Documental que fue diseñado y gestionado por el área de TI de Adabi, para el personal del Archivo General del Estado de Oaxaca, pero se decidió que más instituciones participarían en dicha capacitación. El curso tuvo una duración de 28 horas, inició el 4 de agosto y concluyó el 22 de septiembre de 2020 y el temario abordó los temas de tipos documentales, historia de la microfilmación, la digitalización, los metadatos, las herramientas para la digitalización, los medios de almacenamiento y consulta, el marco legal de derechos de autor, las gestiones de proyectos digitales y, finalmente, las políticas y procedimientos. En el curso participaron 43 instituciones entre las que se integró el personal de la

Biblioteca Francisco de Burgoa, y en consecuencia se solicitó la asesoría para la compra y puesta en marcha de un servidor NAS.

En 2021, el coordinador del área de Tecnologías de la Información fue requerido por el Comité de Asuntos Digitales de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, que se encarga principalmente de establecer los criterios de catalogación que deben seguir las bibliotecas afiliadas, entre las que se encuentra la Biblioteca Francisco de Burgoa.

En el año 2022, se realizó el mantenimiento correctivo del escáner que se adquirió en 2014 y se dio una asesoría sobre la implementación del sistema KOHA en un servidor local de la Burgoa.

En 2023 se inició un constante diálogo de trabajo con el personal del área de Tecnologías de la Información de la Biblioteca para dar soluciones de mantenimiento y validar la autorización de pagos de pólizas y situaciones en carga por lotes de registros marc21.

La relación de la Biblioteca Francisco de Burgoa con Adabi de México ha sido fructífera; las directoras de cada institución, la doctora María Isabel Grañén Porrúa y la doctora Stella María González Cicero, respectivamente, pueden dar testimonio de una vinculación aún más antigua.

1 Archivo Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C., Sección Coordinación de Bibliotecas y Libro Antiguo, Serie Proyectos, caja 43, expediente 1, Informe de avance, diciembre 2009.

2 ARAD, Sección COBLA, caja 43, expediente 1, Proyecto ejecutivo, 4 de enero de 2008; Convenio de colaboración, 15 de enero de 2008.

3 ARAD, Sección COBLA, Serie Proyectos, caja 43, expediente 1, Proyecto ejecutivo, 14 de enero de 2011.

4 ARAD, Sección COBLA, Serie Proyectos, caja 43, expediente 1, Informe final, diciembre 2015.

Anoche soñamos con Teocintle es la historia de unos amigos que viven en una tiendita y que quieren conocer cuál es su verdadero origen. Este libro me recuerda a la leyenda nativa americana de las tres hermanas, con los mismos personajes, pero con una historia totalmente distinta y muy aventurera. Mi personaje favorito de todo el libro es Mili Calabaza, me gusta que siempre es muy tranquila y sonriente… y le gusta cantar como a mí.

Tengo muchas partes favoritas del cuento, una de ellas ocurre después de toda la aventura por la Milpa, cuando Mili entona su nueva canción que va así: “Surco, semilla, maizal…”, yo creo que la canción significa que los tres amigos ya saben su origen y quieren apropiar su origen como plantas, no solo como objetos que vienen de un costal.

Hay un personaje muy misterioso, el Chile de Agua, que solo aparece una vez en toda la historia y cuenta cosas muy interesantes, como la de Quetzalcoatl convirtiéndose en hormiga para darnos el maíz a los humanos. Chile de Agua tiene una personalidad misteriosa, como de un sabio (aunque tiene dientes de conejo) y su historia también tiene mucho misterio: ¿Por qué la escoba de don Tele, el señor de la tiendita, nunca lo pudo recoger cuando se cayó de su huacal? ¿La escoba no barre bien o don Tele no ve bien?

Por otra parte, aunque no hay muchos animales en el cuento, las hormigas son muy importantes y es genial porque son de mis insectos favoritos. Me gustan porque son muy fuertes y pueden cargar muchas veces su peso, aunque son diminutas. Me parece interesante que se apoyan mucho trabajando en equipo, pueden excavar muy profundo en el suelo y tienen muchos más colores además del negro.

Aprendí muchas cosas nuevas con esta historia. No sabía que existía el teocintle ni que era el antepasado del maíz, o que los humanos habían modificado el maíz para poder comérselo. Tampoco sabía que se podían hacer muñecas con las hojas de totomoxtle.

Pero también hay cosas del libro que sí conocía, como a Quetzalcoatl, que es la serpiente emplumada, yo la conocía porque mis papás me contaron que en una parte de México hay un efecto en una pirámide prehispánica, donde Quetzalcoatl (que también lo conocen como Kukulkán) parece que baja de un templo. Pero es solo un efecto de sombras. Lo que no sabía es que hay una leyenda que cuenta que él fue quien nos regaló el maíz a los humanos.

El libro dice que Teocintle es el antepasado del maíz y su historia comienza cuando los antiguos humanos descubrieron que él podía alimentar a sus familias; luego, de todos los teocintles eligieron algunos pocos para modificarlos y que se convirtieran en el maíz de ahora, ya que el teocintle solo tenía dos hileras de granos.

En la historia hay una niña muy aventurera que cree en sus sueños y en los de otras personas. A Nisa le gusta explorar todo sin importar ensuciarse y desgastar su ropa, lo que me parece muy bien. La verdad no importa ensuciarse, porque la ropa siempre se puede volver a lavar y remendar, pero las aventuras solo se pueden vivir una vez en la vida porque todas son irrepetibles y únicas.

Entonces, yo le diría a todas las niñas a las que les dicen que deben quedarse quietas y limpiecitas, que no hay problema con ensuciarse porque las aventuras solo se viven una vez en la vida, les diría: Ve y juega todo lo que quieras, igual si ahorita te regañan pues nadie te quita que tuviste un gran juego y una gran aventura. A sus papás les diría que es injusto porque muchas veces a los niños si les permiten moverse y ensuciarse y tener aventuras y a las niñas a veces se los prohíben. Las niñas también somos valientes, aventureras y podemos defendernos.

También les quiero contar de “Un pueblo llamado Milpa”; he ido tantas veces que ya no recuerdo cuántas. Es una exposición del MIO donde puedes encontrar un laberinto de maíz que es muy divertido. En el laberinto los niños y niñas deben encontrar maíces escondidos, ganas el juego si encuentras todos los maíces antes de que suene la alarma.

Al inicio de la exposición puedes ver canastas con muchos maíces de colores, desde los blancos, amarillos y rojos, hasta los morados y azules. Algunos tienen formas circulares, otros parecen conos. Los hay pequeños y muy grandes. Resulta ser que las hormigas son tan geniales que, al pasar entre los maizales de diferentes colores, ayudaron a dispersar los diferentes granos de maíz y así se crearon los maíces multicolor que conocemos ahora y son tan bonitos.

Luego, puedes visitar la réplica de una cueva con pinturas rupestres, que son pinturas hechas por los primeros humanos, ellos usaban como pintura frutas, bayas y a veces excremento, aunque ahora puede parecer un poco desagradable. Me contaron en el MIO que estas pinturas están basadas en una cueva real oaxaqueña.

Dentro de la exposición asistí a muuuuchos talleres sobre el maíz y la cultura oaxaqueña. Porque el maíz también tiene que ver mucho con la cultura oaxaqueña. Aprendí a preparar atole, tamales de chocolate, pozole, esquites, tortillas de maíz y el próximo sábado asistiré a otro taller para preparar tostadas y tlayudas.

En estos talleres conocí a otra niña, una amiga que solo veo allí, especialmente en los talleres de la chef Olga Cabrera, ya que nos conocimos en su taller de atole. Espero verla allí el próximo sábado para jugar de nuevo. Los talleres también sirven para hacer amigos y convivir con otros niños y niñas.

Mi taller favorito de todos fue el de atole, ya que el atole que preparamos es uno de mis favoritos. Además, pude aprender de la chef Olga Cabrera de Tierra del Sol. Para mí, la chef es lo máximo, siento que nos quiere bastante a los niños y niñas, me gusta cómo nos enseña todas sus recetas y así aprendo muchísimo.

Si me pongo a pensar, la exposición “Un pueblo llamado Milpa” tiene cosas muy parecidas al cuento Anoche soñamos con teocintle: El camino de hormigas en el suelo de la exposición parece igual al camino de hormigas que están guiando a los viajeros Elote, Mili, Frijol y Nisa. ¡Y también el laberinto de maíz del MIO! pues en la historia, los viajeros dicen que la Milpa les parece un laberinto. En el cuento también hay una parte donde se pueden ver pinturas rupestres como en el MIO, pero estas son de Quetzalcoatl, una milpa y una persona de las cavernas. El libro es genial y espero que todos puedan leerlo.

Pero especialmente quiero decirles a todos los niños, adultos y adolescentes de todas las edades: No debemos dejar que la milpa deje de existir. Todo nuestro equilibrio puede dañarse si dejamos que el maíz se vaya. Tenemos que cuidarlo bien como Nisa, que se atrevió a hacer todo el trabajo necesario para cuidar la milpa.

Sin maíz no hay calabaza ni frijol; sin la milpa tampoco tendríamos chiles. Si estas plantas dejan de crecer, los insectos que viven ahí desaparecerán, las abejas y polinizadores no tendrían alimento y nosotros tampoco. El maíz es un ingrediente para todo: sin maíz no tendríamos tortillas, tamales, tlayudas o pozole y entonces México no estaría completo.

Es más, México sin la “M” del maíz sería solo “éxico” y eso no tiene sentido.

Si tú también quieres descubrir la historia de Nisa y sus amigos, pide tu ejemplar de Anoche soñamos con Teocintle en tu próxima visita al MIO.

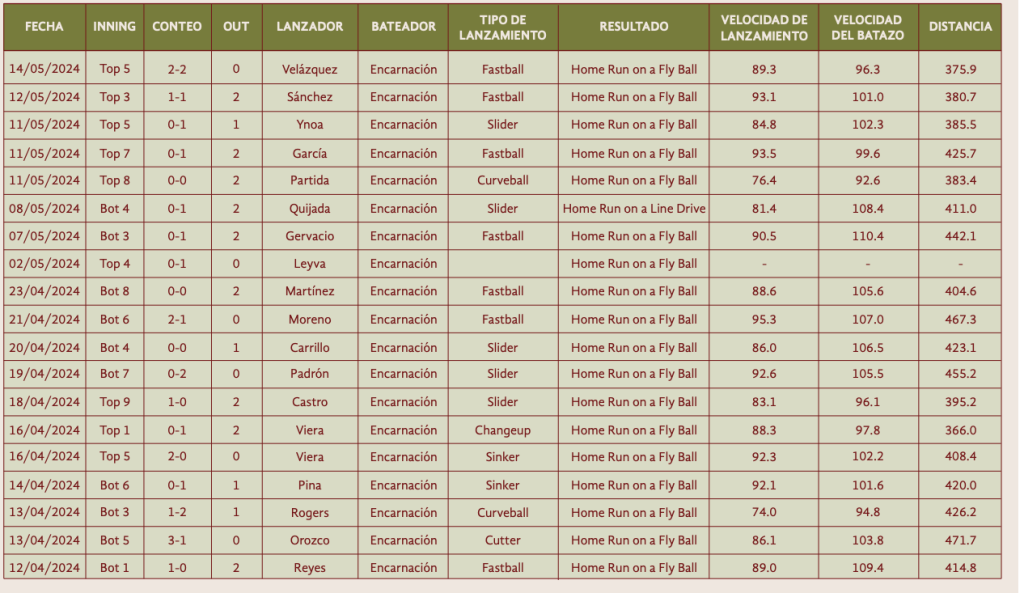

En una actuación que dejó boquiabiertos a los aficionados y maravillados a los analistas deportivos, el bateador estrella ha protagonizado una exhibición de poderío inigualable en el diamante. Jerar Encarnación se ha destacado como uno de los jugadores más temidos y respetados de la Liga Mexicana de Beisbol.

Con cada jonrón, Encarnación ha elevado su estatus como bateador, consolidando su posición como líder indiscutible en la tabla de jonrones de la temporada. Su capacidad para cambiar el curso del juego con un solo swing lo convirtió en un jugador indispensable para los Guerreros de Oaxaca y en una figura emblemática para todos los amantes del beisbol.

El primer día de marzo de 2024, los Diablos Rojos del México le dieron la vuelta al mundo con el anuncio de la contratación de Robinson Canó, figura de los Yanquis de Nueva York y de las Grandes Ligas entre el 2005 y el 2022.

Con 41 años, Robbie Canó regresó a un país que lo vio conectar buenos batazos y perfeccionar su estilo de juego en la Liga Ferrocarrilera de Aguascalientes, cuando su padre lanzaba para los Rieleros en la década de 1990. Resulta curioso que el éxito de Canó en el mejor beisbol del mundo haya impactado en la historia del beisbol mexicano, al grado de modificar los libros en referencia al apellido de su papá, a quien por aquellos años se le conocía como José Cano, sin acento.

La presentación del famoso segunda base quisqueyano, el 14 de marzo, fue la primera que se transmitió en vivo para Estados Unidos y República Dominicana con interacción en tiempo real de periodistas de ambos países, además de los que abarrotaron la sala de prensa del Estadio Alfredo Harp Helú.

Sus respuestas directas y extremadamente bien articuladas a cada una de las inquietudes de los reporteros en su primera conferencia portando el uniforme escarlata, dejan ver que el nativo de San Pedro de Macorís aprendió de los mejores que cualquier resultado diferente a la victoria representa una misión fallida. No dejó una sola duda de que su presencia en la Liga Mexicana obedece a su incansable deseo de victoria: ganar está en su sangre y explicó que el palmarés del club rojo fue lo que determinó que estampara su firma con los multicampeones, a pesar de que otros equipos también trataron de convencerlo.

Sobre su edad, Canó detalló que los años le han enseñado a conocer su cuerpo para mantenerlo a punto sin exponerse a una sobrecarga de trabajo. Es interesante que en el 2024 se cumplen 65 años de cuando otro jugador de 41 años, el estadounidense Al Pikinston, debutó con los Diablos, conquistando así el campeonato de bateo. Al momento de escribir estas líneas, Robinson Canó tiene el quinto mejor promedio ofensivo con dos tercios de la temporada aún por disputarse. A estas alturas a nadie le queda duda de que estará peleando por esa corona.

Cada una de sus declaraciones las ha sustentado con hechos, alcanzando su nominación al Juego de Estrellas de la Liga Mexicana, gracias a sus estadísticas y a las votaciones de los aficionados que lo han aplaudido en la Ciudad de México, Puebla, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Guanajuato, hasta ahora.

El llamado Capitán de la Patria llegó al encuentro entre la Zona Sur y la Zona Norte con una participación en 31 encuentros de los 36 que han celebrado los Diablos, asimismo, ha compilado el porcentaje más alto de bateo dentro del club, además de ubicarse entre los tres mejores en los renglones de home runs, carreras producidas, bases totales y promedio de slugging.

En una temporada donde el número de jugadores extranjeros se incrementó de forma inédita, queda fuera de toda discusión que mientras estas súper estrellas vengan a hacer la diferencia, el beisbol mexicano los recibe con los brazos abiertos.

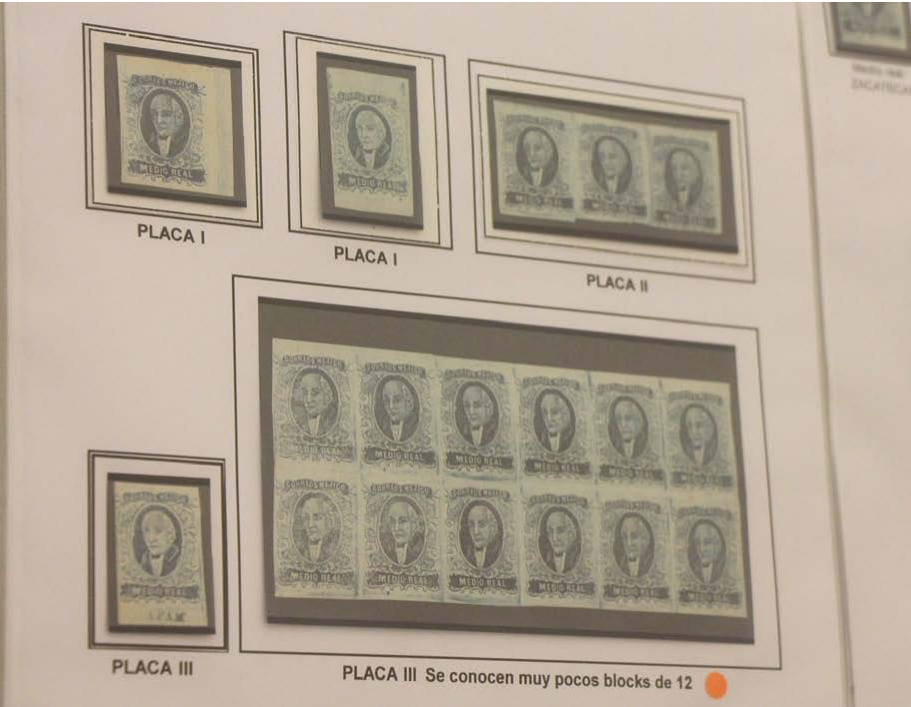

El MEPSI Panamericana 2024 terminó, pero nos llevamos enormes satisfacciones y seguimos celebrando el gran éxito de este congreso de filatelia que, pese a tener un nutrido programa de actividades, su platillo fuerte fue la exposición de colecciones de los participantes y de la Corte de Honor. Al respecto entrevistamos al presidente de la Federación Mexicana de Filatelia y experto filatelista Mario Ramírez Bahena, quien nos compartió su opinión sobre esta muestra de exposiciones filatélicas.

Hola, Mario, como siempre es un gusto poder contar con tu valioso tiempo y opinión. Por favor, cuéntanos, en el MEPSI Panamericana 2024 se presentaron 44 colecciones, además de diez colecciones por parte de la Corte de Honor y dos más fuera de competencia. ¿Cuál es tu opinión general de esta nutrida muestra expositiva?

Esta excelente concentración de colecciones ha sido para los participantes y los visitantes una oportunidad de aprender. Las diez colecciones que se presentaron en la Corte de Honor han sido o deberían ser el ejemplo a seguir, pues, si bien, no compitieron en este evento ya son colecciones que se han exhibido en otras partes del mundo y han alcanzado un nivel de estudio excepcional. Y sé que las 44 colecciones que se presentaron tienen la meta de llegar en algún momento a ser parte de esa Corte de Honor; esto es parte del juego de la competencia filatélica, superarse a uno mismo. De los 44 participantes, destacaron cuatro colecciones con Oro Grande, creo que estas serán la próxima Corte de Honor, pues han alcanzado el nivel máximo y, en un ejercicio ejemplar de estos filatelistas, deben iniciar un proceso de transición para dar paso a las colecciones que aspiran en un futuro cercano a un lugar en los Oros Grandes.

Y en cuanto a las colecciones presentadas, ¿tienes algún reconocimiento en especial para alguna?

Definitivamente, las cuatro colecciones que se galardonaron ya son únicas, pero ya habían destacado en el congreso del 2018, lo cual refrenda su categoría: definitivamente no bajarán su nivel, han llegado a lo máximo. Por lo que considero que un reconocimiento especial se le debe asignar a la colección titulada “Perfil de una época: Las águilas del II Imperio (1864–1866)”, que ha sido una gran revelación: la calidad del material, el estudio que presenta, la amplia muestra de estampillas postales expuestas y el orden en la presentación, han sido, desde mi punto de vista, una enorme sorpresa, esta colección ha sido un gran motivante para muchos. Otra colección que maduró, filatélicamente hablando, es “México Clásico 1856–1866”. Ambas destacan, más allá de abarcar un periodo clásico de México, porque muestran el empeño que han puesto en el estudio y el esfuerzo por integrar piezas interesantes a su colección.

En temas filatélicos a veces es muy fácil perderse con tanta cantidad de información. Para el público en general que desconoce los parámetros de los expertos en la filatelia, ¿podrías explicar qué vuelve valiosas e importantes a las colecciones que nombraste o cualquier otra colección que desees abordar como ejemplo?

Lo que vuelve valiosa e importante a una colección, es la concentración del material y su estudio; puede tratarse de una emisión (una misma serie de estampillas), como en el caso de la colección (serie permanente) “México exporta: Evidencias del usado y circulado”; la concentración de un periodo (una época definida por eventos sociales y/o económicos de un país) como el Segundo imperio de México, la prefilatelia, la adhesión de México a la Unión Postal Universal o la concentración de piezas de un servicio ofrecido por el correo, como las colecciones de aerofilatelia “México Aéreo” y “Primer vuelo México–Tuxpan–Tampico” que se destacan por solo contemplar el estudio de los servicios postales aéreos.

Sabemos que tú participaste con dos colecciones y que ambas fueron ganadoras de dos importantes medallas, ¿puedes hablarnos un poco sobre ellas?

Yo he presentado dos colecciones; una de estudio tradicional en cinco marcos, sobre los cierra cartas de seguridad del servicio de correspondencia certificada de México, titulada “Del lacre al papel; evolución del cierra cartas de México”. Es una colección que, como la mayoría de las piezas de México, ya ha sido estudiada, sin embargo, lo que la distingue es que he retomado veintitrés de los veinticuatro distintos cierra cartas emitidos por el servicio postal y he presentado materiales que no se encuentran clasificados en el estudio más representativo de Nicholas Follansbee y Saillant emitido en 1994. También se exhiben piezas que el catálogo especializado describe como “piezas que nunca circularon”, he adicionado los antecedentes y la historia que los inspiraron, presenté errores en su producción, clasifiqué un par de papeles adicionales a los ya conocidos; muestro un cierra cartas provisional creado para cumplir el protocolo postal y también la pieza de uso más tardío conocida. La segunda colección es de un marco, clase que ha sido creada para material difícil de adquirir; aquí presento “Las marcas postales del clima de México 1903–1904”, un estudio de marcofilia (área de la historia postal especializada en las marcas postales). Estas marcas fueron aplicadas únicamente en el Distrito Federal del 1 de abril de 1903 a diciembre de 1904 y fue una iniciativa por parte del correo que, en coordinación con el Servicio Meteorológico de la Ciudad de México, tenían el objetivo de comunicar el clima del día actual y del siguiente a través de un sello especializado aplicado mecánicamente, que contiene palabras como “Caluroso”, “Frío”, “Templado”, entre otros y se presentaron veintiuna de las veinticuatro frases reconocidas como usadas de las cuarenta diseñadas. Cada una de las que se presentaron son de momentos distintos (ninguna se repite) y se presentó la de abril 4 de 1903, la cual es, al momento, la fecha más temprana reportada.

Y para finalizar, Mario, algo clásico, pero indispensable, ¿qué consejos podrías dar a los nuevos filatelistas o a los interesados en iniciar una colección filatélica?

Para los nuevos filatelistas y los que quieren iniciar una colección, mi primer consejo es: disfruten de la filatelia como un pasatiempo. No se abrumen coleccionando para competir, tengan paciencia, sus colecciones crecerán tarde o temprano. Este pasatiempo es como un árbol: una vez que está sembrada esta afición se tiene que cuidar para que crezca y, con el tiempo (que al igual que en un árbol no se puede acelerar) madurará y dará sus frutos. Un segundo consejo es: especialícense, el filatelista no tiene que saber de todo. El compromiso del filatelista es conocer lo que tiene en sus manos, tiene que saber qué es lo que está coleccionando, y el día que sea invitado a exhibir lo que colecciona, ya sea a sus amigos, seres queridos o decida mostrar su colección en una exposición de competencia, estoy seguro que se destacará por el dominio del área a la que ha dedicado su tiempo y enfocado sus esfuerzos. De esta forma el reconocimiento llegará, sin tener que explicar su colección, sin tener que pedir a nadie que intervenga a favor de su presentación o tratando de cambiar la opinión de unos cuantos para que sea mejor evaluada. Al lograr que nuestra colección hable por sí sola, podemos considerar que hemos logrado “la cosecha más dulce del árbol que sembramos”. Ese es el verdadero fin de la filatelia, sentir la satisfacción personal de que el tiempo que le hemos dedicado al coleccionismo de estampillas ha sido provechoso.

Afirma Walter Benjamin que la experiencia del horror provoca una crisis en las posibilidades de intercambiar y transmitir discursivamente lo vivido. Esta crisis de incomunicabilidad está problematizada —como paradoja— en la poesía del piloto militar Carlos Wieder. La palabra, la imagen, su vida antes y durante un régimen dictatorial latinoamericano, se des-dice discursivamente ante la experiencia del desarraigo y la brutalidad del Estado. Queda desapalabrado.

El lenguaje colonial implica por fuerza un sistema de relaciones de poder. En el orden colonial las palabras de los poderosos sirven para mentir. Sirven para dominar. De igual forma, en las imágenes de “Estrella distante” de Efraín Constantino nos encontramos sin palabras —sin poesía— ante las necropolíticas y los necrolenguajes de los que su obra da constancia. Y es allí donde la palabra y la imagen —tal como ocurre en la poesía de Carlos Wieder— son ya insuficientes para dar cuenta del horror: es justo donde se pierde el sentido de la realidad. Esa laguna, esa fractura en la continuidad del tiempo lineal y en el sentido, es lo que clínicamente se reconocería como el nacimiento de un trauma: un feminicidio, una desaparición forzada, un asesinato doloso, una dictadura.

El lenguaje del poder no sirve para enunciar. El lenguaje del poder sirve para ocultar. Para mentir. Esta retórica global de las guerras del capitalismo incluye un paquete de palabras, imágenes y conceptos que de antemano contempla minimizar las bajas de civiles por asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, más allá de esa colateralidad de las víctimas, dentro de este nuevo escenario y las nuevas estrategias de esta guerra, esos cuerpos vulnerables, esos cuerpos no-violentos, han cobrado centralidad: lo que Rita Laura Segato refiere como la instauración de una “pedagogía de la crueldad”.

En un contexto global de biopolítica, los cuerpos englobados en esas redes son el nuevo objetivo en disputa. Territorios en disputa. Los cuerpos frágiles y de los no-combatientes, así como sus representaciones en la colectividad, se han convertido en el “bastidor en donde la estructura de la guerra se manifiesta” (Segato).

En la jerarquía de los seres, según la antigua tradición védica, después de los dioses siguen las aves, luego los árboles, en seguida los seres humanos. En la India predecían el futuro mediante el vuelo de las aves, pues, por habitar cerca del cielo, tienen acceso a un tipo de conocimiento inaccesible para los humanos.

¿Cómo miran las aves?¿Quién guía sus vuelos en todo el mundo? Puesto que se estima que en el planeta habitan seis veces más aves que humanos, quizá la manera en que coordinan su conducta con el resto del planeta es más importante de lo que pensamos. En la exposición de Cuarto Suspiro en el Centro Cultural San Pablo, Natalia Bo y Brian Corres usan la cerámica en esculturas e instalaciones para representar la vida de las aves, desde la etapa del nido hasta el funeral. Asimismo, abordan las diferentes funciones que las aves tienen para los humanos: alimento, ornamentación, medicina, símbolo, representación religiosa, metáfora, signo, vasija, arte.

Cuarto Suspiro es una empresa que incluye arte en la producción de cerámica para uso cotidiano; con imaginación y colores hermosos, en cada objeto que elaboran comparten una experiencia de belleza, además, con sus personajes añaden también la posibilidad de contar múltiples historias.

Normalmente un ave puede aparecer en la noche, llegar tarde, ser antigua, estar en una caja o en una jaula de alambre de púas, ser antes o después otra cosa; en manos de Cuarto Suspiro cualquier ave puede ser parte de una vajilla, ser un comal, un gabinete, o el disfraz de un niño. Por lo tanto, puede ser un niño ave: niño colibrí, niño lechuza, niño cuervo, niño buitre, etc.; o puede ser un contenedor de agua, puede viajar en balsa, o estar a punto de ser devorada por un gato.

Por ello, esta exposición muestra que es posible observar los objetos cotidianos de otra manera, y otorgar otro sentido a la elaboración de algo que antes no estaba. Cada nuevo objeto que se produce, de alguna manera transforma el mundo; en este sentido, un mejor propósito que el simple consumo es incorporar comprensión y respeto por la naturaleza en la elaboración de cualquier cosa.

Precisamente, la actividad que llamamos arte tiene antecedentes en la alquimia, y las obras de Cuarto Suspiro son tan atractivas porque en ellas un tipo de imaginación convoca recursos de pensamiento similares a los de la literatura. Por otra parte, sus obras son tan agradables porque están llenas de esperanza y de confianza en que el futuro será más sensible y más humano.

Para el programa Seguimos Leyendo el cierre definitivo de los espacios de lectura en tiempos de pandemia significó un parteaguas. Más de doscientos lectores voluntarios suspendieron su noble labor de llevar historias a casi cinco mil escuchas a la semana.

Hoy, después de un año y medio de reactivación de actividades, hemos tenido importantes avances: nuevos espacios de lectura y más lectores voluntarios.

Rondaba la inquietud del reencuentro, y surgió la idea de invitar a la comunidad lectora para que se conocieran y se reconocieran, así como para tejer el sentido de pertenencia y compañerismo, elementos que caracterizan al programa. Este sueño se llevó a cabo el pasado 2 de abril, en el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, en las instalaciones del Parque Colosio. El objetivo del encuentro fue fortalecer la comunicación y el trabajo colaborativo entre la comunidad lectora mediante actividades lúdicas y literarias. A este evento acudieron lectoras y lectores de los diecisiete espacios que actualmente atiende el programa.

En un ambiente de jolgorio, disfrutaron, entre juegos, de las risas, las porras y la evocación de recuerdos de actividades realizadas años atrás en el programa. La añoranza hizo que los lectores con más antigüedad rememoraran la “Caravana literaria” que realizaron por la Sierra Norte en el 2015. Entre estas conversaciones se reconoció la trayectoria Brihan Ramírez, el lector que se sumó desde su escuela cuando tenía 11 años y participó en la caravana leyendo “Las bodas de tío Perico”, un cuento que lo ha acompañado desde entonces y que ahora forma parte de su repertorio de historias en Kamishibai, del cual nos compartió un fragmento.

La lectura de cuentos no faltó y, como alimento del alma, Vicky Chimil y Evelyn Tamayo fueron las lectoras que a través de su voz y habilidad regalaron historias y luego dieron la pauta para continuar con la programación de los juegos recreativos.

A continuación, se comparten algunos de los testimonios:

Amelia Domínguez, lectora del Cendi N° 1 Guadalupe Hinojosa: Sé que a partir de este encuentro vendrán muchos otros más. Me llevo una gran emoción por estar en el Parque Colosio, porque tenía muchos años que no lo visitaba, también porque me permitió conocer a mis nuevos compañeros. Recibí con mucha emoción el libro que me regalaron. Me siento agradecida de que las niñas y niños me escuchen, me esperen y me reciban con mucho gusto.

Mirella Ortega, lectora del COBAO de Pueblo Nuevo: Estoy orgullosa de pertenecer al Programa Seguimos Leyendo, tengo muchos años de estar en él. Estar en el Parque Colosio fue una experiencia magnífica y fabulosa porque aprendimos muchas dinámicas que nosotros podemos poner en práctica.

Liliana Ruíz, lectora de Capindo A. C., Primaria Andrés Portillo y JUCOA, El continente de los libros informativos: Para mí es muy grato ser parte de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, como voluntaria convivo a través de la lectura con muchas infancias, juventudes y público en general. Hoy en el encuentro contamos nuestras experiencias y nos conocimos mejor, es lo más importante.

Blanca Arellanes, lectora en Capindo A. C.: Fue agradable participar, convivir y conocernos más entre todo el equipo de lectores. En las actividades que hicimos nos relajamos. Gracias.

Adriana León, lectora del CENDI 6 y el Albergue Josefino: Para mí fue una experiencia maravillosa ver la generosidad de todos los lectores, gracias por este día de campo literario. Compartieron títulos y nos motivaron a seguir explorando el maravilloso mundo de la literatura, me encantó la empatía y generosidad que había en el ambiente. Muchas gracias a todos los que integran el Programa Seguimos Leyendo.

Recientemente, en la ciudad de Oaxaca y todo el mundo se han alcanzado nuevos récords de temperatura máxima, en algunos lugares, como la Ciudad de México, se alcanzaron 33.4°C. En nuestra ciudad se reportaron 36°C de temperatura, la máxima que hemos alcanzado históricamente. Caminar al sol en las calles de nuestra ciudad se ha convertido en una actividad riesgosa, pues las altas temperaturas y el calor del pavimento pueden provocar golpes de calor, deshidratación y mareos a personas que realizan actividades cotidianas, ya que la falta de árboles y espacios libres de pavimento en las ciudades generan ambientes muy poco favorables para la habitabilidad de la ciudad.

Los árboles en las calles nos proporcionan sombra y ayudan a reducir la temperatura entre 2 a 8 grados centígrados si usamos el arbolado adecuado, pero el pavimento, al ser de un color oscuro, absorbe una gran cantidad de energía en forma de calor, llegando a aumentar su temperatura entre un 30 % a 40 % por encima de la temperatura ambiente. Esto genera que las ciudades se conviertan en islas de calor; según la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, una ciudad con un millón de habitantes, o más, puede aumentar su temperatura entre 1 a 3 grados respecto a sus alrededores.

Las calles de nuestra Zona Metropolitana de la ciudad de Oaxaca se caracterizan por estar casi cubiertas en su totalidad por pavimento o concreto hidráulico, aunque también encontramos calles con árboles, principalmente en las zonas céntricas.* Para que un árbol en zona urbana pueda crecer, se requiere de una jardinera amplia que le deje absorber el agua suficiente y dirigirla hacia sus raíces, pero si esto no se cumple, puede secarse o enfermar. La colonia Reforma es un buen ejemplo de un diseño de banquetas, arbolado y vegetación que permiten reducir el impacto de las altas temperaturas en una zona urbanizada. Las jardineras, además de dar paso al agua de lluvia hacia los mantos freáticos, generan pequeños ecosistemas donde insectos polinizadores y fauna urbana de alta importancia encuentran sustento y, al mismo tiempo, ayudan a la absorción de contaminantes del aire y generan microclimas que reducen la temperatura ambiental.

En las periferias urbanas el arbolado se reduce drásticamente debido al hacinamiento y la mala planeación del crecimiento urbano. Las calles reducen su tamaño llegando incluso a desaparecer las banquetas para los peatones, por lo que el espacio para la plantación de árboles y jardineras es prácticamente inexistente. Por otra parte, el auto se ha vuelto predominante en las colonias con un alto uso habitacional, donde niños y adultos suelen usar las calles para reunirse y jugar. El paisaje de las periferias urbanas llega a ser desconsolador, pues el concreto con sus matices de grises y el pavimento oscuro generan imágenes poco agradables a nuestra vista, por lo que se perciben como espacios inseguros, inhabitados y tristes; esto afecta directamente la calidad de vida de los habitantes de estas zonas. Implementar la siembra de árboles y la construcción de jardineras en las periferias urbanas impactaría no solamente en la reducción de la temperatura, sino que también alegraría a quienes las transitan, puesto que generan ambientes más humanos y esperanzadores.

Sea cual sea el avance de nuestra tecnología y de nuestras ciudades, no podemos negar que como seres humanos necesitamos estar en contacto con la naturaleza y con la paz que esta proporciona. Necesitamos replantear el futuro de la ciudad que habitamos y hacerla más humana desde algo tan simple como el derecho a tener calles arboladas y llenas de vida.

Actualmente, la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, mediante su Coordinación de Medio Ambiente, continúa con la producción de plantas y la donación gracias al programa “Adopta un árbol”, con el objetivo de implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y contribuir al incremento de la cubierta forestal urbana. Para más información sobre la donación de plantas, ponte en contacto al correo: medioambiente@fahho.mx

*Mediante el programa de reforestación urbana iniciado por Pina Hamilton, quien encabezó el departamento de Medio Ambiente de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, se sembraron más de 797 árboles en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, entre macuiles, framboyanes, patas de vaca, primaveras, arrayanes y coquitos.

Entre las montañas de la Mixteca oaxaqueña, en donde los habitantes se sitúan en la Tierra de Nubes (Tlaxiaco), se encuentra Santa María Cuquila. Esta comunidad alfarera se distingue por la elaboración de diferentes piezas para el uso cotidiano en sus hogares. Ahí se producen las tinajas que serán utilizadas en la elaboración de tepache para los eventos ceremoniales, los cántaros para contener el agua, así como los platos, las cazuelas y las ollas para preparar los alimentos; todo esto es parte del legado histórico-cultural de la población.

Además de ser una comunidad alfarera, las mujeres se dedican a la elaboración de textiles en telar de cintura, con una habilidad tan grande que las ha llevado a crear huipiles, rebozos, jorongos, entre otros productos para el uso cotidiano. Su materia prima, que es la lana, se obtiene de los borregos que las mismas artesanas tienen o que otras familias se dedican a criar para su venta.

Cuquila cuenta con su sitio arqueológico llamado Ñuu Kuiñi o Cerro del Tigre, en donde sus habitantes resguardan su historia y entre cuyos monumentos arqueológicos se puede notar un extraordinario juego de pelota que sobresale de los montículos. Esto permite intuir que se trataba de un sitio cívico ceremonial-residencial y que por su gran importancia fue una ciudad que dominó el territorio a su alrededor.

A sus 76 años, Paulina Coronel sigue trabajando el barro, es una alfarera experta cuya destreza la fue adquiriendo desde su niñez hasta el día de hoy. Paulina nos cuenta que la arcilla se consigue a dos horas de la comunidad, entre las montañas, y que la única forma de traerla es a pie y con ayuda de su burro. En cambio, el barro que ella ocupa para mezclar con la arcilla se encuentra en la comunidad. Para levantar la pieza se apoya en un olote de maíz que, guiado por el movimiento de la mano de la maestra Paulina, deja marcadas las piezas con los surcos que produce al ser frotado en el barro, lo que le da el característico acabado final. Nos cuenta también que hace cincuenta años los maestros alfareros que se iban a vender sus productos —lo que podían cargar con sus burritos a Tlaxiaco o a la costa de Oaxaca—, dependiendo de la distancia a la que se encontraba la comunidad en la que los ofrecían, caminaban varios días, y cuando no lograban vender todo realizaban el tradicional trueque para regresar con los productos que iban a ocupar en el hogar.

Al tener las piezas listas para la cocción, la quema se realiza a ras de suelo, lo que conlleva a una exposición al fuego directo mientras se controla la quema; dependiendo de las piezas, esta puede durar entre cuarenta minutos o hasta dos horas, aproximadamente. Si el tiempo de la quema no es el adecuado las piezas pueden deshacerse, y si la quema se excede las piezas podrían deformarse o agrietarse debido a que no son capaces de soportar una temperatura tan alta.

Te invitamos a conocer nuestras salas, en donde encontrarás productos de distintas comunidades de Oaxaca.

Visítanos en Avenida Independencia 1003, Centro Oaxaca.

El tema, por supuesto, tiene su propia historia. De modo arbitrario podríamos señalar un punto de partida en la primavera de 1888: el pintor Vincent van Gogh se muda de París a Arlés, donde sufre sus primeros ataques de sicosis, con accesos de violencia, paranoia y probablemente alucinaciones. Los especialistas de la época diagnosticaron epilepsia. Durante el siglo siguiente, la siquiatría plantearía toda clase de opciones para el caso Van Gogh: trastornos de la personalidad, trastorno bipolar con episodios de depresión e hipomanía, epilepsia, esquizofrenia paranoica. El hecho indiscutible es que la obra de este hombre revolucionó el mundo del arte para siempre.

En 1919, un siquiatra e historiador del arte llamado Hans Prinzhorn encontró su trabajo ideal en el hospital siquiátrico de la Universidad de Heidelberg, Alemania: ampliar una colección de dibujos y pinturas creados por pacientes de manicomios. Para 1921, la colección tenía más de cinco mil piezas creadas por unos 450 internos. Prinzhorn publicó un primer libro titulado Actividad plástica de los enfermos mentales. En el ámbito de la siquiatría pasó desapercibido. En el mundo del arte fue recibido con entusiasmo.

En 1935, un migrante mexicano llamado Martín Ramírez, interno en el Hospital Estatal de DeWitt, California, diagnosticado con “esquizofrenia crónica”, poco después de intentar escaparse fallidamente por tercera vez, comenzó a dibujar sobre pedazos de papel que encontraba en botes de basura. Debido a su sorprendente productividad y a la calidad del trabajo, esos dibujos terminaron por salir del hospital. La primera exposición individual de Ramírez se realizó en 1952. Su obra, inclasificable, fue catalogada por el mercado como arte naif, folk, chicano, outsider (marginal) o brut, dependiendo de la época. Ramírez pasó el resto de su vida en el hospital. Su trabajo permanece en museos y galerías. Durante los años cuarenta, el concepto de arte-terapia, hasta entonces estrictamente vinculado a tratamientos y diagnósticos, fue puesto en cuestionamiento por el pintor y coleccionista Jean Dubuffet: “la intermediación de los médicos en la creación artística de los internos no solo destruye los principios básicos del movimiento, sino que limita la expresión pictórica a un mero elemento pragmático y lo aleja de su natural oposición a lo convencional”.

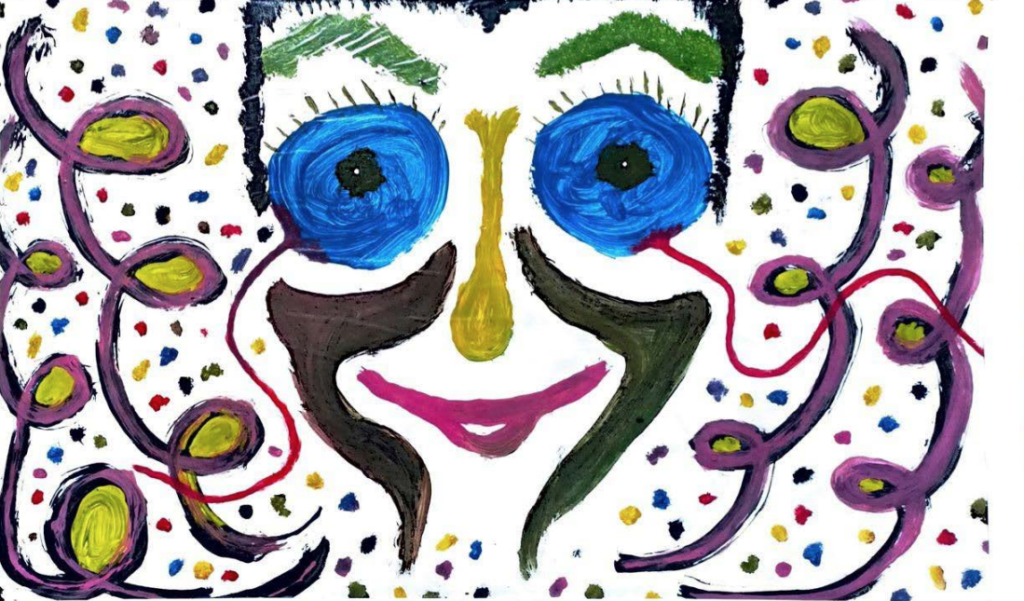

A principios de este siglo, Germán Calvo Armendáriz, sicólogo del Centro Penitenciario Especializado en Pacientes Siquiátricos de Tanivet, Oaxaca, al notar la ausencia de espacios dedicados a actividades artísticas, colocó materiales de pintura sobre las mesas del comedor. Desde el 2019 se asignó un espacio en el anexo para instalar el taller de pintura Martín Ramírez, donde la creación artística tiene una función terapéutica, pero no de diagnóstico. Mediante cartulinas y acuarelas se ponen en juego las complejas relaciones del delirio con las necesidades de expresión propias del ser humano.

La exposición “Rostros de la locura”, conformada por piezas elaboradas en el Taller Martín Ramírez, nos muestra que, más allá de síntomas, tratamientos o cuadros clínicos, los internos pintores de Tanivet son impulsados por la voluntad de lo artístico. En sus imágenes se pueden observar trazos compulsivos, formas obsesivas o rostros de tensión infinita, pero en el conjunto se aprecia la afirmación estética, el posicionamiento frente a la realidad, la reiteración de un estilo, en resumen, las decisiones de un artista.

Lo sentimos, la página que buscas no existe.

¡Muchas Gracias!

En breve nos pondremos en contacto contigo.