Hoy comienza un sueño más para el beisbol mexicano, una obra hecha con todo mi amor por México, un país campeón. Tenemos todo para lograr los mejores trofeos a nivel mundial, solo falta decisión y compromiso, así que comencemos a actuar como se juega el buen beisbol: en equipo.

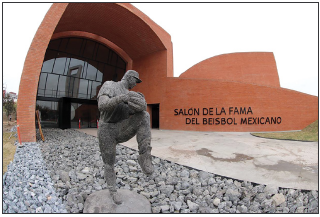

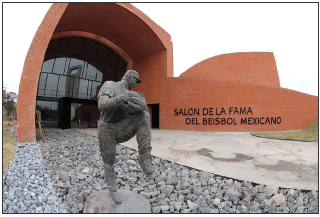

El Salón de la Fama del Beisbol Mexicano que hoy nos reúne es un jonrón con casa llena, acoge a las estrellas que brillan de día y de noche, aquellos jugadores, mánagers, ampayers, directivos y hombres de los medios de comunicación que merecen nuestro reconocimiento en un nuevo hogar que nos permite recordar sus hazañas.

Los inmortales del beisbol mexicano nos inspiran; su fuerza mantiene en armonía las bóvedas de este edificio. Pareciera que la luz no es la que entra por las ventanas, más bien emana de los hombres que han entregado todo en el terreno de juego. Así, en este edificio, el poder del beisbol mexicano hace que sus fuentes brillen con toda intensidad y que el suelo sea un campo de sueños compartidos, un diamante donde todos hablamos un mismo lenguaje, sin necesidad de pronunciar una palabra.

Los inmortales del beisbol mexicano jamás esperaron a que la suerte jugara por ellos, decidieron encaminarse por la vía del entrenamiento, la constancia, el esfuerzo y la disciplina; una y otra vez, vencieron sus miedos para lograr las grandes hazañas que encumbran al beisbol que tanto orgullo causa en sus aficionados. Es momento de poner en práctica esta enseñanza: dueños de equipos, directivos, peloteros, medios de comunicación, gobiernos, autoridades deportivas y aficionados… Somos los únicos responsables de que este deporte siga brillando en los corazones de los mexicanos. A veces nos cuesta asumir las derrotas, pero lo importante es tener más juegos ganados que perdidos y en México estoy seguro que existen las condiciones para lograrlo. Reitero: juguemos en equipo y vamos a triunfar.

El beisbol es dinámico, como lo será también este Salón de la Fama, una obra en constante renovación, un sitio para acudir una y otra vez, para recordar a los grandes de nuestro deporte y para aprender siempre algo más.

El Salón de la Fama será un punto de encuentro, un lugar de convivencia familiar, un sitio inspirado por el Cerro de la Silla para dar cobijo a un centro de desarrollo creativo y social, una visita obligada en Monterrey. En este recorrido nos daremos cuenta de que el beisbol, además de ser un deporte, es también historia, estadísticas y un arte elocuente que inspira a los creadores: a poetas, periodistas, fotógrafos, estadistas, locutores y artistas, entre otros.

Y como el beisbol también es un poema no escrito, en este recinto las palabras cuentan, por ello hemos instalado una extraordinaria biblioteca, que seguramente se enriquecerá con el paso de los años e inspirará a nuevas plumas que deseen contribuir a la historia del beisbol en nuestro país.

Hace unos años, la posible desaparición del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano entristeció a los aficionados. Durante cuarenta años, Monterrey había sido sede de este recinto, pero no tenía casa propia y cerró sus puertas. En el Juego de Estrellas que se celebró en Oaxaca en 2013 me comprometí a edificarlo. Posteriormente, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ofreció las facilidades necesarias en el glorioso Parque Fundidora para que Monterrey continuara con el privilegio de albergar la catedral de los inmortales. Y así, el arquitecto Daniel López Salgado dejó su alma y talento en esta gran obra, que ha sido llevada a cabo por la constructora Maiz Mier y nuestro mayor entusiasta: José Maiz García, su presidente. Asimismo, mi reconocimiento a Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano por su entrega y dedicación, a Lorenzo Peón, quien se hizo cargo de la administración del proyecto de obra, y a José Ortiz Izquierdo, consejero delegado del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, a quien he encargado esta responsabilidad, así como a las más de 1 200 personas que han participado en hacer posible este proyecto, señalando con especial énfasis a Plinio Escalante, quien desempeñará un gran esfuerzo para mantener el recinto en Monterrey.

Hoy, los vientos soplan a favor de nuestro beisbol mexicano, pues el corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador late con un bat y una pelota y desea contagiar su pasión a lo largo y ancho del país. Cuando le extendí la invitación, por supuesto, estuvo de acuerdo en acudir a inaugurar este templo beisbolero que honra a los grandes del rey de los deportes. Es una distinción contar con su significativa presencia en este recinto.

Este edificio que hoy inauguramos es una prueba más de una familia comprometida con México, que sabe vivir y morir jugando beisbol.

Señor Presidente, atendiendo al llamado que hizo a empresarios para apoyar el desarrollo y crecimiento de nuestro país, y buscando fomentar el espíritu de equipo que trabaja por México, quiero anunciar que intensificaré mis apoyos a proyectos productivos y que, además, me haré cargo de la remodelación del estadio de Guasave para que el beisbol vuelva a esa ciudad en la temporada 2019/2020.

¡Hagamos de México un país campeón!

Monterrey, N. L., a 20 de febrero de 2019.