Plantación urbana

En esta tercera y última entrega sobre la castellanización en los pueblos de indios del obispado de Antequera nos ocuparemos de los despachos que el virrey Carlos Francisco Marques de Croix envió a la alcaldía mayor de Villa Alta en 1770, acompañados de un despacho previo de 1769, instruyendo por ambos al alcalde para que “sea enseñada a todos los Naturales la lengua española, y en ella la doctrina cristiana” y “que las elecciones de gobernadores de naturales, alcaldes, fiscales de las iglesias y demás oficios de república recaiga desde ahora en adelante precisamente en indios instruidos en el idioma castellano”.

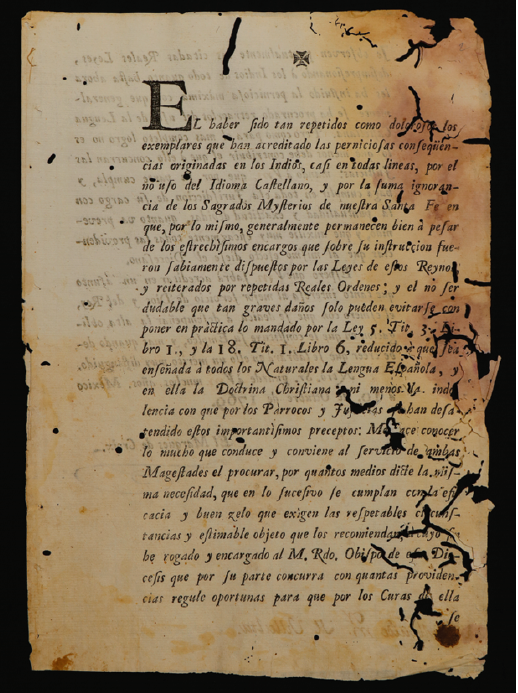

A manera de confirmar la antigüedad de la intensión real de enseñar la lengua castellana, el virrey, marqués de Croix, cita en su despacho de 1769 dos leyes, la primera de 1550, emitida por Carlos V, en la que ordenó que

Habiendo hecho particular examen sobre si aún en la mas perfecta lengua de los indios se pueden explicar bien y con propiedad los misterios de nuestra santa fe católica, se ha reconocido que no es posible sin cometer grandes disonancias e imperfecciones […] y habiendo resuelto que convendrá introducir la castellana, ordenamos que a los indios se les pongan maestros que enseñen a los que voluntariamente la quieren aprender, como sea menos molestia y sin costa […]

Y la expedida por Felipe IV en 1635 y 1636 en la que insta a los obispos para que curas y doctrineros de indios “usando los medios mas suaves, dispongan y encaminen, que a todos los indios sea enseñada la lengua española y en ella la doctrina Christiana […]”.

Estos antecedentes matizan la fuerza con la que inició el virrey su despacho de 1769: [Por] “[e]l haber sido tan repetidos como dolosos los exemplares que han acreditado las perniciosas consecuencias originadas en los indios, casi en todas las líneas, por el no uso del idioma castellano, y por la suma ignorancia de los sagrados misterios de nuestra santa fe […]”, y por lo cual no sólo instruye al alcalde mayor, sino que ruega al obispo de la diócesis, en ese momento en Antequera don Miguel Anselmo Álvarez de Abreu, para que los párrocos “observen puntualmente las citadas reales leyes”. Por entonces era práctica común que los párrocos de pueblos hablantes del castellano se ordenaran “a título de lengua”, es decir, que acreditaran el conocimiento de la lengua que se hablaba en el lugar, para en ella impartir los sacramentos.

Por su parte, el despacho de 1770 corresponde no sólo al seguimiento de la instrucción de castellanización, sino a la nueva real cédula, emitida por Carlos III el 16 de abril del mismo año, y por la cual insta a

que se instruya a los indios en los dogmas de nuestra religión en castellano y se les enseñe a leer y escribir en este idioma que se debe entender, y hacer único y universal en los mismos dominios por ser el propio de los monarcas y conquistadores, para facilitar la administración y pasto espiritual a los naturales, y que estos puedan ser instruidos por sus superiores, tomen amor a la nación conquistadora, destierren la idolatría, se civilicen para el trato y comercio, y con mucha diversidad de lenguas no se confundan los hombres como en la torre de babel […].

Sin embargo, en este último despacho, el virrey fue mas allá de la enseñanza del castellano a los indios y dictaminó que: “las elecciones de gobernadores de naturales, alcaldes, fiscales de las iglesias y demás oficios que llaman de república, recaiga siempre y desde ahora en adelante precisamente en indios instruidos en idioma castellano […]”. Dicha disposición ya había sido circulada antes por el virrey, duque de Alburquerque, en un despacho de 1708, y del cual hablamos en la primera entrega de este tema del proceso de castellanización.

Así, es evidente que durante el siglo XVIII este proceso no se desarrolló de manera satisfactoria para la corona, a pesar de las escuelas que en los pueblos se abrieron para ejecutar la orden de enseñar la lengua castellana y, por supuesto, de la instrucción para que los oficiales de república hablaran esta lengua. Destaca, sin embargo, la respuesta de los propios pueblos sujetos a la alcaldía mayor de Villa Alta, de los cuales noventa y cuatro, casi la totalidad, firmaron la cordillera que recibieron del alcalde mayor y escribieron su respuesta en castellano, quizás para dar evidencia de que los integrantes del cabildo cumplían ya dicha disposición. Esto no significaba que en efecto la orden se cumpliera, pues en 1781 el alcalde mayor envió una nueva circular para las elecciones en los pueblos de indios insistiendo en que los oficiales de república “fueran precisamente castellanos”, y tampoco que el cumplimiento de esta instrucción fuera sencilla, pues estas disposiciones dejaron de lado las que desde el siglo XVI favorecían el origen noble de los aspirantes, aunque justamente fue este grupo social el primero en aprender el castellano como una lengua de prestigio, por lo que ante los cambios tuvieron que emprender juicios para continuar manteniendo sus privilegios. Tal es el caso del pueblo de San Juan Yaee, en donde los caciques bilingües zapoteco-español se quejaron de que no fueron convocados a votar y consiguieron que se repitieran las elecciones en 1787.

Así mismo las evidencias documentales muestran que los juzgados siguieron contando con intérpretes, que en ocasiones operaron como traductores, de náhuatl, mixe o zapoteco, lo que mantuvo la posibilidad de acceder a la justicia en las propias lenguas originarias y, por otro lado, la existencia de documentos en zapoteco y náhuatl en el fondo de Villa Alta hasta 1796, y hasta 1788 en el de Teposcolula, indica que se continuó respetando la tradición de expresarse, leer y escribir en las lenguas originarias. Si bien dejó de alentarse, los documentos muestran también que el papel del maestro, al ser un elemento de transformación lingüística, comenzó a figurar también como escribano en los cabildos y posiblemente desde entonces comenzó a considerarse un oficio relevante.

Con el despacho virreinal de 1760 se cierran los esfuerzos reales cuyo testimonio documental se conserva en los fondos documentales hasta ahora consultados, y muestra cómo, a pesar de éstas coerciones políticas para desalentar el uso de las lenguas originarias de la Nueva España, se mantuvo su uso, aunque sin duda estas transformaciones sociales del último cuarto del siglo XVIII influyeron en las posteriores transformaciones cuando en los siglos XIX y XX los nuevos actores sociales habrían de lograr la castellanización del México independiente y contemporáneo, erosionando con ello la diversidad cultural y social que, a pesar de todo, sigue caracterizando a nuestro país.

La Feria de Juguetes Tradicionales llenará de color el atrio del Centro Cultural San Pablo este Día del Niño. Con el objetivo de promover el uso de juguetes artesanales y fomentar los juegos tradicionales mexicanos, la Coordinación de Arte Popular de la FAHHO invita a la demostración y venta de artesanías oaxaqueñas.

El arte popular se reconoce también por medio de los juguetes tradicionales, porque son un patrimonio cultural de nuestro país. En la feria —organizada para celebrar a los más pequeños— se podrá apreciar el trabajo de comunidades como San Martín Tilcajete, Ejutla de Crespo, San Pablo Huitzo y Oaxaca de Juárez. En estas ferias se comparte el mensaje sobre la importancia de reconocer al arte popular y a los artesanos como individuos ejemplares, dar rostro y nombre a quienes fomentan los juegos tradicionales para promover los valores basados en la tolerancia, la paciencia y la confianza, logrando así su revaloración social, su promoción y desarrollo. Las familias invitadas a demostrar su trabajo son: la familia Vidales Roque, que elabora figuras de animales fantásticos tallados y decorados en madera. Con su marca El Jibarito han dado un nuevo estilo a los juguetes de madera que se realizan en su natal San Martín Tilcajete; Juguetes Tradicionales de Madera Erre, representado por Ramiro Juárez, cuya pasión por el trabajo con la madera le ha llevado a innovar en los juguetes tradicionales; telarines elaborados por el taller textil de la familia Salazar Ramírez, que se ha dedicado a renovar la tradición de la mantelería creando colecciones de muñecos originales con arraigo a la cultura mexicana, y Chiripas, empresa familiar guiada por don Moisés Ruíz que hace del juego una cosa seria con juegos didácticos y de destreza mental elaborados artesanalmente. En el atrio del Centro Cultural San Pablo, los artesanos se reunirán del 28 al 30 de abril en un horario de 10 a 18 horas.

Los invitamos a disfrutar de las actividades organizadas, que además de jugar, aprender y pintar una figura de madera podrán degustar nieves, aguas y dulces tradicionales.

Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca volvieron a regalar emociones y buen beisbol en la segunda edición de la Liga Invernal Mexicana. Refrendar el campeonato fue un reto lleno de orgullo para ambas organizaciones, después de que en el verano se quedaron sin cumplir las metas trazadas en sus respectivas trincheras.

Con la experiencia de un año antes, Diablos y Guerreros volvieron a reunir a sus mejores prospectos para encarar la LIM, que se vio fortalecida con la llegada de nuevos equipos, y con una expansión que involucró a los estados de Hidalgo y Puebla. Víctor “Flamingo” Bojórquez fue el mánager encargado de estar al frente del talento rojo y negro.

A diferencia del invierno 2015, la temporada no inició con pronósticos tan favorables. Aunque el plantel no era tan distinto de aquél con el que ya se había alcanzado el título, había algo que no terminaba de cuajar como el cuerpo técnico esperaba. En realidad no era un solo problema la causa de un arranque lento. La Liga tuvo un nivel que demandó mayor atención y exigencia. Con la participación de jugadores de doble nacionalidad en distintos equipos, además de una presión natural que se generó con el anuncio de que Diablos Rojos y Guerreros no contratarían extranjeros para sus equipos grandes, todos los peloteros querían demostrar que estaban listos para que los tomaran en cuenta.

Así fue como nació la “Pasión por México”. Con una directiva que tomó una de las decisiones más grandes en la historia del beisbol mexicano, y con jugadores que, a pesar de ser muy jóvenes, entendieron que un paso era la única distancia que los separaba del éxito. Ganar era el nuevo reto.

Otra de las modificaciones para la nueva temporada invernal fue involucrar a la afición oaxaqueña con una serie de tres juegos que se desarrolló en el Estadio Eduardo Vasconcelos. Entre el cambio temporal de sede, el uniforme de la Tribu y la cálida aceptación de los aficionados, los Guerreros Rojos consiguieron tres victorias contundentes ante unos Pericos de Puebla que llegaban como los amos de la Liga. Ahí cambió la historia de la campaña.

Tras los enormes triunfos en Oaxaca, el equipo se revitalizó y ganar se convirtió en una constante, lo mismo como visitantes que defendiendo el diamante propio. El hábito positivo sirvió para dejar en el olvido la amenaza de la eliminación, y comenzó el repunte en las posiciones. La gran ventaja que tomaron los Pericos desde el inicio de la competencia impidió que Diablos y Guerreros pudieran alcanzar el primer sitio general, pero el segundo lugar permitió llegar en una posición cómoda a la postemporada.

En la modalidad de vencer en tres de cinco posibles juegos y con todos los equipos en la pelea reforzados hasta la médula, la semifinal enfrentó a los escarlata y azabache ante los Petroleros de Salamanca, representantes de los Sultanes de Monterrey, duelo que se repitió, después de ser el que definió al primer monarca de la Liga Invernal Mexicana.

El compromiso inició en la Ciudad de México, en donde Diablos y Guerreros consiguieron un par de triunfos. A pesar de la ventaja, el viaje a Salamanca tenía su dosis de peligro, ya que no fue la plaza más cómoda para los de rojo y negro en la temporada regular. Únicamente fue necesario celebrar un juego ante la afición salmantina, el pase a la final llegó por la vía más corta. Del otro lado, Pericos de Puebla también despachó a Tigres de Uriangato en el plazo mínimo, y el inicio de la gran final tuvo que adelantarse.

Los Guerreros Rojos y la Novena Verde fue la definición perfecta de la Liga Invernal. Al margen de una confrontación entre los dos mejores equipos de la temporada, también fue el reencuentro de dos estrellas en ciernes, que pelearon por ser el Jugador Más Valioso: Ray Torres Jr. de Diablos y Ricky Álvarez de Pericos.

La Final comenzó con triunfo de Puebla en el Estadio Hermanos Serdán, e igualada de Diablos-Guerreros en la continuación. Ante la igualdad de fuerzas, el pronóstico general fue que la batalla se iría hasta sus últimas consecuencias, pero el Fray Nano se negó a apagar sus luces sin conocer cuál sería el nuevo campeón. El aroma de que algo especial ocurriría fue percibido por una entusiasta afición capitalina que impulsó a su equipo durante tres días, para evitar la vuelta a la Angelópolis. Tres juegos y tres victorias en casa sellaron la captura de un nuevo título, el primer bicampeonato invernal del equipo que se mueve con una inmensa “Pasión por México”.

La temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) está a sólo unos días de dar inicio y, con ello, los Guerreros de Oaxaca se reportan listos para arrancar con su campaña número 21 en el máximo circuito del béisbol mexicano.

Por primera vez en nuestra organización, el roster estará conformado sólo por peloteros mexicanos, esto es para darle su lugar al jugador nacional, que disputa por ganar un puesto en el béisbol profesional desde las academias de desarrollo.

Para este 2017, continúa en el timón bélico Alfonso “Houston” Jiménez, quien comandará su quinta temporada al mando de Oaxaca. Jiménez contará con su mano derecha en el dugout, Héctor “el Venado” Álvarez, pieza importante en el cuerpo técnico y un personaje muy querido por la afición.

Como cada año, esperamos contar con nuestra fiel afición al rey de los deportes en el estadio Eduardo Vasconcelos. Podemos asegurar que nuestro club dará lo mejor de sí en el terreno de juego encuentro tras encuentro.

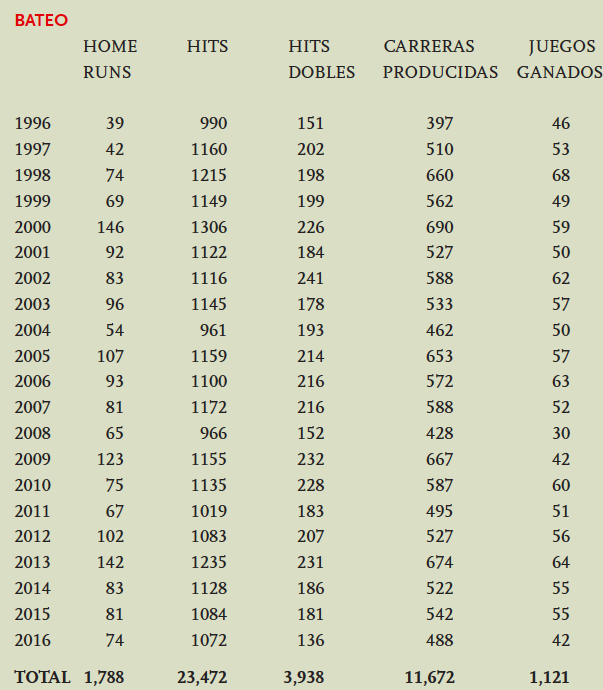

A continuación presentamos la numeralia de Guerreros de Oaxaca desde 1996, año en el que se fundó el equipo bélico.

Uno de los principales objetivos que impulsó a la realización del primer Festival de las Aves Oaxaca 2016, realizado del 22 al 27 del pasado mes de noviembre en diversas sedes de esta capital y municipios conurbados fue crear conciencia sobre la importancia ecológica de las aves y su potencial económico para el sector de turismo de naturaleza en el estado de Oaxaca.

Integrantes del Programa de Educación Ambiental de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y el grupo de observación de Aves de la Escuela de Ciencias (Aves EC) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fueron los anfitriones de este festival que, además, propició la observación de aves en diversos puntos de los Valles Centrales y ofreció charlas, conferencias, talleres y exposiciones en los que contó con la presencia de especialistas de institutos como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Aunque en años anteriores en Oaxaca ya se habían llevado a cabo actividades sobre aves, el festival es el primer esfuerzo en el que se logró reunir a un importante grupo de ponentes destacados que coincidieron en señalar que la biodiversidad de México es un tesoro que llena de orgullo y enaltece en son de gozo, y más aún para los oaxaqueños, “ya que el estado se ubica como el primer lugar nacional en cuanto a biodiversidad, razón por la que debemos sentirnos privilegiados y asumir el compromiso de conservarla y mantener el equilibrio de sus diversos ecosistemas”, explicó Karime Unda Harp, del departamento de ecología de la FAHHO, quien al lado de Graciela Núñez Matadamas, Erwin López Osorio, Yair García Maza, Fátima Santana Pérez, Dayse Machuca Machuca y Susana Cuevas Méndez, todos biólogos e integrantes del colectivo Aves EC, estructuraron este encuentro.

El Festival de las Aves inició el 22 de noviembre en la Casa de la Ciudad y se desarrolló a lo largo de una semana en diferentes puntos, como la Sala de Inmersión, la UABJO y San Pablo Etla, entre otros. En las diversas ponencias se plantearon temas como migración, conservación, evolución, comportamiento y salud de las aves. Además, el arte popular estuvo presente de manos de los artesanos que acudieron al Centro Cultural San Pablo para exhibir sus obras inspiradas en estos seres emplumados.

También se realizó una exposición fotográfica con imágenes del biólogo Jorge Douglas Brandon, un taller de taxidermia impartido por el doctor Ricardo Cervantes, las conferencias “Dinosaurios emplumados”, a cargo de Raúl Contreras Medina y “La importancia de las aves poco conocidas, un estudio de caso: El Jardín Etnobotánico”, por Manuel Grosselet, entre otras.

En los últimos dos días del encuentro, con el apoyo de la organización Mundo Ceiba, se realizó un recorrido en bicicleta a San Agustín Yatareni. En San Pablo Etla los participantes disfrutaron de la naturaleza y aprendieron a observar e identificar las especies que habitan en estos dos sitios.

El festival cerró con un divertido concurso de papalotes con formas de aves en el que participaron alumnos, maestros y padres de familia de la Escuela Secundaria “28 de Agosto” de San Agustín Etla, quienes desfilaron con sus coloridas obras y corrieron contra el viento para intentar hacerlos surcar el cielo.

La idea, según los organizadores, es lograr que este festival se repita año con año en Oaxaca, un lugar que por su ubicación geográfica, topografía y clima presenta una amplia variedad de hábitats, suelos, especies de plantas y animales. El estado tiene el primer lugar de mayor número de especies, se estima que aquí viven 700 de las 1 100 especies de aves registradas en México.

Sin duda esto representa un gran privilegio para los oaxaqueños, ahora más que nunca por la problemática medioambiental que se está viviendo, “debemos asumir el compromiso por conservar la riqueza natural que tenemos”, señala Karime Unda.

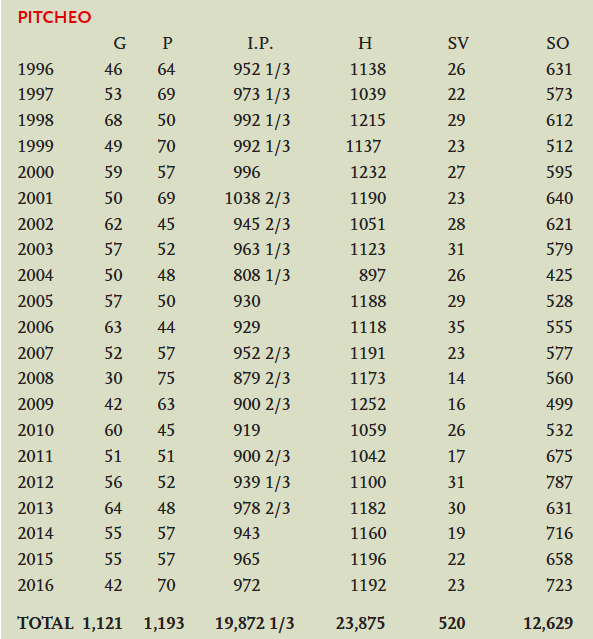

Desde el mes de febrero, el Centro Cultural San Pablo y la Coordinación de Arte Popular de la Fundación Alfredo Harp Helú presentaron, en la exposición Ra´a Yachi, Señor Jícara, las obras de Olegario Hernández, artesano, maestro y artista que ha sabido llevar la técnica del labrado de jícara a distintos planos como el grabado y la litografía, en donde, a pesar de separarse de la tradición artesanal ya establecida, sabe mantener la estética tradicional y la iconografía característica de la técnica original.

De la tradición ancestral del labrado de jícara, en la que los padres o adultos instruyen a los niños en esta labor, don Olegario aprendió el oficio desde muy joven en su pueblo natal, Pinotepa de Don Luis, donde las jícaras labradas son un elemento de la vida cotidiana y de uso común. Rompiendo la barrera entre artesanía y arte, el maestro Olegario experimenta con la técnica en diferentes superficies, desarrollando a la vez un estilo único y característico presente en todas su piezas. Por medio de felinos, aves, reptiles y demás animales endémicos de la Costa Chica oaxaqueña, don Olegario Hernández nos muestra el alma de su tierra, su técnica y obra. La tradición artesanal es una parte fundamental de su estilo, además de inspiración en el momento de creación. Siempre pensando en la preservación de las artesanías y de las técnicas originales, Olegario Hernández, en su faceta de maestro, también se ha dado a la tarea de difundir sus conocimientos entre los jóvenes para crear una nueva generación de artistas y artesanos que porten el conocimiento ancestral de esta tradición y que permitan que la misma no quede en la memoria ni en los objetos, sino que siga viva y presente entre nosotros, como un legado de nuestra cultura.

Invitamos al público a conocer una muestra del trabajo del maestro Olegario, quien, superando los retos y promoviendo la innovación, ha logrado evolucionar junto con su arte; ha encontrado un estilo único digno de ser enseñado y admirado por los propios grabadores de la Costa.

El MUFI, comprometido con la conservación, exhibición y difusión de la filatelia, en colaboración con la Biblioteca Francisco Xavier Clavigero de la Universidad Iberoamericana, realiza la exposición temporal Percepciones de México a través de las tarjetas postales. El tema postal en la investigación histórica es un recurso poco utilizado, por lo que consideramos oportuna la exposición de un importante acervo documental que, a su vez, ha sido compilado en dos obras: Percepciones de México a través de una colección de tarjetas postales (2014) y Percepciones de México II: a través del uso de la tarjeta postal (2015) publicadas por la UIA. La obra aborda la historia de la tarjeta postal desde la perspectiva de la producción editorial, el coleccionismo y su importancia como documento histórico.

Las piezas postales pertenecen a las colecciones del Dr. Manuel Ignacio Pérez Alonso, S. J., así como de Toribio Esquivel Obregón, Manuel Enríquez, Alberto María Carreño y Fernando Cruz. La exposición es una selección de imágenes que muestran algunos rincones de México y escenarios de la vida cotidiana en la época revolucionaria y contemporánea del país. La inauguración de la exposición y la presentación de las publicaciones, a cargo de la maestra Teresa Matabuena Peláez, directora de la Biblioteca Francisco Xavier Clavijero, y la doctora Julia Palacios Franco, catedrática de la Universidad Iberoamericana, se llevará a cabo el 31 de marzo.

El orden de los días

Elvira Hernández,

Oaxaca, luz & sonido, 2016

Elvira Hernández (Lebu, Chile, 1951) es una poeta que ha desarrollado un trabajo permanente y silencioso desde principios de la década de los ochenta.

Ella misma es una mujer silenciosa, de mirada aguda y palabra pausada. Como editor de este libro tuve el privilegio de recibirla en noviembre pasado en Oaxaca y México. Me contó, caminando a un costado de la Alameda defeña, que El orden de los días fue escribiéndose durante aquella década, de manera lenta y dispersa, y que un día el destacado pintor colombiano Omar Rayo, de paso por Chile, le ofreció publicar algo en su país. Entonces, Elvira fue a sus papeles, revisó sus ideas, y de forma perentoria, antes que el vuelo partiera, entregó al artista el manuscrito original del libro, que finalmente fue publicado en Roldanillo, Colombia, en 1991. Al recordar esto, pienso en el contraste entre la parsimonia de una escritura desplegada en diferentes tonos y proyectos a lo largo del tiempo, y la prisa puntual de reunir un conjunto para ser publicado. Festina lente podría ser la divisa del trabajo de la poeta, que en el último tiempo se ha visto reunido en valiosos libros que lo recopilan. Entre ellos, la antología Los trabajos y los días que publicó la editorial Lumen a fines del año pasado.

El orden de los días presenta un territorio y una época precisas. Se trata de una topografía fragmentada de Chile durante los años de dictadura, signado por la represión explícita. La percepción del tiempo y el estado de cosas, los días y su orden, se muestran a través de una constatación pormenorizada y a la vez discontinua del presente. En este repertorio aparecen, a través de un estilo enrarecido a veces, otras veces llano, significantes de la época vivida en el cruce de lo íntimo y lo social. Están los sujetos de la vida, los testigos-nadie, los propios días, humanizados por un sentir colectivo de incertidumbre cuyo ángulo de expresión no es la denuncia panfletaria, codificada en consignas, sino la perspectiva de una conciencia quebrada por los discursos y por tanto escéptica de una referencialidad directa. En este impacto el lenguaje asume un giro por el cual reintroduce la realidad a su ámbito de experimentación. Este giro también es un quiebre, un quiebre con las formas tradicionales del decir. El sujeto de esos días es colectivo, pero traspasado por la subjetivad de la visión verbal en que es desplegado: “¿alguien sabe algo que pueda decirlo? / ¿por qué el sudor como un pantano dulce de algas hidrosolubles? / ¿y el ojo como una lengua elongada desorillando las cosas?”. Se trata, en estas preguntas formuladas en el poema “Miércoles de ceniza”, de interrogantes que constatan el estado de perplejidad de una conciencia extrañada que fisura el lenguaje, aunque la primera de ellas sirva como marco general para la más urgente que se hacía el país en ese momento: ¿dónde están los desaparecidos?

Creo que la metáfora del ojo como una “lengua elongada” ilustra bien esa idea de fisura, y también de sinuosidad y merodeo, del proyecto de Elvira: una “radiografía psíquica del territorio urbano”, como apunta la crítica Raquel Olea. Para Efraín Velasco, autor del prólogo, “Hernández observa a sus semejantes en un ambiente impregnado por la mugre de la pavura, elaborando postales que fijan imágenes feroces. En un tono casi telegráfico, realiza un levantamiento del paisaje urbano, no a la distancia, sino que padeciendo ese gravamen invisible que abrasa al transeúnte en una capitulación continua”. La pavura, la telegrafía, el gravamen son notas que Velasco destaca acertadamente, dado el carácter material de toda realidad impuesta externamente (el control policial, los montajes, la violencia económica) y que la poesía intenta presentar, en este caso, como una comunicación intermitente, testimonio fragmentado de una totalidad opresiva encarnada en la ciudad y percibida como un organismo vivo.

Elvira Hernández ha sido el último tiempo candidata en Chile al Premio Nacional de Literatura, pero su trabajo está fuera de las perspectivas oficialistas, y la poeta no ha desarrollado una tarea programática y voluntarista en busca de algo, como han señalado algunos críticos. De todos modos, que este libro haya sido reeditado en Oaxaca (tiene en sus fibras el aire y las piedras de esta ciudad), debe servir para dar cuenta de la importancia que adquiere su obra en el contexto de otras tradiciones. Como editor tengo la esperanza de que su difusión en esta región y este país tenga una rica repercusión entre los lectores.

Tengo el agrado de compartir una anécdota que ocurrió a los pocos días de integrarme al equipo del MUFI, hace ya algunos años. Un visitante observaba detenidamente la colección en la biblioteca; posteriormente, se dirigió hacia mí expresando admiración por la inmensa colección de timbres postales que resguarda la bóveda filatélica MUFI. “Me imagino lo fascinante que ha de ser trabajar en este lugar —me dijo— pero, ¿puede decirme si tienen el timbre de Clipperton?”. En cuestión de segundos traté de recorrer toda la información filatélica que podía: los timbres más importantes en la bóveda, colecciones por país y temáticas, colección Tuberculosis, Timbres fiscales, así como el amplio lenguaje filatélico que aún estaba asimilando, pero ¡no!, Clipperton no aparecía en mi memoria. Tardé en responder. Seguramente mi nerviosismo fue obvio: la sorprendida había sido yo. Nuevamente lo dirigí a la boveda, mientras le explicaba que las colecciones eran diversas y que, por ello, no había un orden específico. El visitante sonrió, “Es una larga historia —me dijo— no se preocupe, incluso los expertos [filatelistas] desconocen la emisión. ¡Yo tengo una! y, al igual que usted, no sabía acerca de este lugar, así que me di a la tarea de buscar la ubicación geográfica de la isla, pues en las clases de Geografía no recuerdo haber escuchado siquiera el nombre. Si me permite, le puedo contar brevemente la historia de esta emisión, pero, para no aburrirla, le diré que Clipperton es una isla que perteneció a México y, después del gobierno de Porfirio Díaz, a Francia”. Guardé la información con tal interés que, en cuanto terminé de conversar con él, volví a la biblioteca para buscar más sobre el tema en cuestión. Sin embargo, la búsqueda en los catálogos de timbres postales no tuvo éxito.

Clipperton, o Isla de la Pasión, es un atolón coralino que se ubica al sur de México, cerca de Acapulco. Se especulaba que en la isla había un tesoro escondido de un pirata de nombre John Clipperton que merodeaba el territorio. La información que encontramos en las publicaciones filatélicas acerca de la emisión postal de Clipperton es mínima, pues los datos enfatizan el suceso histórico de la isla más que el tema filatélico. El guano de los pájaros bobos que proliferan en la isla se comercializó en California, motivo por el cual la empresa Oceanic Phosphate Company, establecida en San Francisco, fue la encargada de la impresión de las estampillas de Clipperton en 1895. Lo anterior provocó que los sellos postales se adjudicaran a Estados Unidos de Norte América.

Gracias a los coleccionistas y casas de subastas sabemos que la emisión consta de una serie de nueve estampillas de distintos valores y una para el servicio exprés, desde luego, consideradas para el envío marítimo. La emisión se consideró como fraudulenta pues el gobierno de Estados Unidos no autorizó la impresión. Existen emisiones de México que fueron sobreimpresos para los envíos desde la isla en 1897, cuando el gobierno mexicano envió un pequeño destacamento militar y que, años más tarde, fue olvidado debido a la controversia de la soberanía de la isla entre México y Francia. En 1931, el Laudo Arbitral del Rey de Italia, Victor Manuel III, otorgó a Francia la soberanía sobre la isla de Clipperton.

En 2011, Francia emitió un timbre conmemorando el tricentenario del descubrimiento de Clipperton, territorio identificado por las naves francesas en 1711. En el álbum anual de sellos postales del mismo año, la emisión está considerada en el apartado de Patrimonio Mundial.

Jack Child, catedrático de la American University en Washington D.C., analizó, desde un enfoque semiótico, la emisión postal de Clipperton en Miniature Messages: The Semiotics and Politics of American Postage Stamps (2008).

El tema de Clipperton ha sido abordado en la literatura y en la producción cinematográfica, por mencionar algunos: ¡La pasión, es México!: La terrible tragedia de la Isla de Clipperton, de Ricardo Orozco (1998), Clipperton de Pablo Raphael (2014), La Isla de la Pasión de Laura Restrepo (2015) y la película La Isla de la Pasión (Clipperton), dirigida por Emilio Fernández (1941).

La historia en un timbre es más de lo que podemos imaginar y abarcar en estas líneas, pues constituye un importante recurso como documento histórico; la imagen abre un panorama que permite entender el contexto social, político y económico de un país, aunque son pocos los investigadores que utilizan este recurso. En el Mufi hay timbres de todo el mundo que tienen mucho que contarte, descubre y conoce su historia.

¡Te esperamos!

Niamukëty ja ja’ayëty y’ijxtëp ko ja naax kujkyë’ätsyn pyiëty wäänë ets jakok tëyjyë nyijkx ankëjx tsyow xëmë pyatëkë jam tsyon’onta’aky ma joyitmën tu’uk pyëty ets tu’uk tëyjyë nyijkx ets jëtu’un tyu’uyë’ëy myääp ko awtijpë pyatëty o ko ixkey pyättëty oy najxm xyajajtëmëty o mëk këjxm. Yajniwintakpë ets jam ja anajynyë kyë’ë jyajkëxkony ma mëti’ipë tëyjyë päjtpën ets ja aoy kyë’ë jam jyajpëjkta’aky ma mëti’ipë tëyjyë nëjkxpën. Tu’ktsojk najpattëmëty ma mëtu’uk këxwa’kpäjnën. Tu’uk tu’uk ja këxwa’kpäjtën yë’ë mëët y’oyjyë mëti’ipë kujky päjtpën ets mëti’ipë tëyjyë nëjkxpën, wäänë ankëjxtsyow ets wäänë jëjp’am jyajpaaty mëëtpë ja mëttu’ukpë, paty jëtu’un jyaj’ix’y’aty këxjyo’oypyäjnën. Wä’äntää winkpë nëy’y’amukë oy kyëxë’ëkëty wä’äntää ijxën kanaak tmëët’attëty taapë ja ijxën nimaa xykyajyajjajtëmëty nimaa mëtu’ukpë nimaa ja mëmäjtsk tëjkokpkën. Ja këxjyo’oypyajtën wintuuy jyajtukpëty, ko tää ixytëkë na tukpätta’anëmëty o atëkätsow tsiptä’äk tu’un npäjtëmëty. Tänë nkëxwa’këmëty jam tu’un najpattëmëty, jëtu’unyë ja kë’ëjëty najtëëykyëtakkëmëty ets ninnu’un nka’ja mëjaawtu’unëmëty, ja këpajk kujkyë nmëët’ajtëmëty, nen ka’ap tyim mëk kujkyëty je’eyjyëm paat oy ninaxkuijxëmëty ja wiinkpë ja këxwa’kpäjtën mëti’ipë jyajtukmiimpën, atya’akyë ja xëj pyëtsëmëty ets winjääjëty. Ko njyo’oyjya’anëmëty ma ja këxjyo’oypyäjnën yë’ë aka’any najpëtë’këm mëti’ipë jyajpatpën ma aoytsyowpa’tkën, yë’ë xëmë nyijiits’ajtyp ja po’o ak o ja po’o ak jyu’unkpë, na’atsy jam je’eyjyë oy tyim këxywa’aky ma ja këxjyo’oypyajnën. Ko aka’any jyajkëxkäpy ja mëtu’ukpë, ko akonyë ntijja’anëmëty jä’ä nxëmo’oyëmëty teky, tää najpëtë’këmëty mëti’ipë jëtu’un y’ixyëts ixtëm ja anajynytsow jyajpatpën (nëntu’un xyëë teky ka’ap jyë’ë njakyujkëmëty ja teky mëti’ipë të jyajnimëtyäkyën), na jamtëkë najjajtëmëty ma ja tekyën, ntukwinajxëm ja myëku’uk ets jam npëjktakkëmëty ja mëmäjtsk këxjyo’oypyäjnën, jam waanë pyo’kxa’any ja teky, e ma mëtu’ukpën jam ja teky pyo’kxa’any. (Ma aka’any tsyo’onta’kyën ja këxjyo’opyäjnë jää xëmë tsyiptä’äky, konnëm ko ntukjajtëmëty wi’ix jam njyo’oyëmëty. Ko tu’ukyë ja xëë tmëët’attë teky ets teky paty tsipjyajniëtya’aky. Mëk tsyima’ixy’itta’any ets ka’ap tu’knax mäjtsk ja teky nkajpë’këmëty). Tu’un njajtëmëty ja mëmäjtsk këxwa’akpäjnën, jë’ëyjyë ko jyajjatta’any wi’ix njyu’kxëmëty konnëm njajtënëty ja jëjp’am ma ja këxjyo’oypyäjnën. Ka’ap tsyipëty wi’ix jam njënajkëmëty, jë’ëyjyë ko ja teky ixypo’kx ntukkutoonë’këmëty ets jam wyë’ëmëty ma ënety jam jyajpaatyën, jäänëm jyu’kxa’any ko ënety të njënajkëmë.

Julio Cortazar

Texto traducido durante el Segundo taller de traducción a lenguas indígenas de la FAHHO. Para la versión en español consulte la página www.bibliotecajuandecordova.mx

Durante la exposición John Paddock y la identificación del estilo ñuiñe: Indagaciones en el pasado de la Mixteca Baja, la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova ofreció una serie de conferencias relacionados con el tema y dirigidas por especialistas en escritura ñuiñe. La participación del Dr. Javier Urcid, el pasado mes de diciembre, dejó una serie de respuestas e interés por continuar las investigaciones sobre dicho estilo arqueológico desarrollado en la Mixteca Baja oaxaqueña entre los años 400 d.C-800 d.C.

¿Qué es la escritura ñuiñe?

JU: Es un sistema que yo caracterizaría como semasiográfico y logográfico, de tal manera que recurre mucho a escenas gráficas en donde se ven personas haciendo o ejecutando acciones. Un sistema semasiográfico puede ser entendido por mucha gente que reconoce ciertas convenciones y también tiene un elemento logográfico, sobre todo nombres de días que se empleaban más que nada para designar los nombres de las personas de acuerdo al día en que nacían. Significa que la escritura ñuiñe tiene la particularidad de ser multilingüista, en términos de su contexto macro regional. No hay duda de que hay una estrecha relación entre los testimonios escritos y el poder político, y por ende, el acceso desigual al poder. Así que solamente las élites que monopolizaban tenían el control del proceso de aprendizaje de la escritura. Obviamente financiaban a las personas que hacían las inscripciones o las que comisionaban para hacer las inscripciones y sobre todo decidían los contextos donde se desplegaban las inscripciones.

¿En qué contextos se dio?

JU: No se sabe mucho de los contextos en que debieron estar las piedras labradas con escritura ñuiñe. Es paradójico, a pesar de los tantos años que han pasado desde que inicialmente John Paddock definió una cultura arqueológica con base en un estilo, no hay muy buen control contextual de la gran mayoría de las inscripciones, pero yo podría sospechar que muchas de las piedras grabadas y de los monumentos que se escribían, debieron haber estado en contextos de arquitectura monumental, que no necesariamente sería una escritura pública. Yo pienso que mucha gente que no tenía acceso a escribir, sí pudo haber tenido acceso a leer… Si bien es cierto que la escritura ñuiñe surgió en un área geográfica intermedia entre la cultura zapoteca y teotihuacana, durante los años de esplendor de ambas culturas, es importante deslindar cuáles son las semejanzas y similitudes, y dejar de ver en una escritura ñuiñe qué es lo teotihuacano y qué es lo zapoteco pues, ultimadamente, el sistema es único, es algo súper novedoso.

¿Cómo fue su relación personal con John Paddock?

JU: Era una persona muy seria, muy conocedora, una persona muy nutriente. Él fue dándome responsabilidades, dejándome una autonomía para concebir mi visión del mundo prehispánico. Nunca fue autoritario, no fue una persona que estuviera micro-administrando lo que yo hacía. Ralamente creó, fomentó un espacio para que yo creciera, pero sí era una figura imponente, muy amable, muy gentil y al final no solamente fue mi profesor, mi mentor, sino un grandísimo amigo.

Cada códice, o lienzo, ilumina episodios de la larga y rica historia de las comunidades indígenas de México, al tiempo que invita al estudio de técnicas ancestrales para contar historias. Usando la pictografía (sistema de comunicación desarrollado en los tres siglos anteriores a la Conquista) los pintores especializados plasmaron los principales hechos históricos en libros de piel o sobre telas de algodón, arte que perduró durante varias décadas después de la Conquista.

Lo que hoy es el estado de Oaxaca fue en aquel entonces uno de los centros de producción de estos bellos y complejos documentos. Varios lienzos —unos 40— aún se conservan en las comunidades mixtecas, chocholtecas, zapotecas y vecinas. Otros salieron durante los siglos XIX y XX para integrarse a las colecciones públicas y privadas. El Lienzo de Ayautla procede de la comunidad de San Bartolomé Ayautla, ubicada en la Sierra Mazateca, pero llegó a manos particulares a inicios del siglo XX.

El célebre historiador Wigberto Jiménez Moreno vio y fotografió el documento el 29 de octubre de 1936 en casa de las señoritas Bustamante, que vivían en la calle de Guanajuato 143 de la colonia Roma, y eran hijas de Luis Enrique Bustamante, el propietario del Pabellón Nacional, tienda ubicada en el Portal de Clavería de Oaxaca a inicios del siglo XX. Sin embargo, hasta el 5 de octubre del año en curso se ignoraban estos detalles y sólo se conocía la fotografía conservada en los archivos del INAH. Nadie sabía dónde estaba el original. Aquel día, atendiendo una llamada del editor de libros Miguel Ángel Porrúa, personal de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova acudió a Coyoacán, a la casa del conocido grabador y escultor Lorenzo Rafael, nieto de Luis Bustamante, para apreciar el documento original conservado cuidadosamente a través de los años. Allí supimos, además, que las “señoritas Bustamante” eran Manuela (como escritora conocida bajo su seudónimo Patricia Cox) y María Luisa. Siguiendo esta feliz noticia de la reaparición del lienzo después de 80 años, Lorenzo Rafael y su esposa Stephanie Counihan accedieron a vender el lienzo a la Secretaría de Cultura para ser entregado al Archivo Histórico del Estado de Oaxaca.

El actual pueblo de San Bartolomé Ayautla está ubicado en las empinadas laderas del Río de Quiotepec, que atraviesa la sierra y drena la Cañada de Cuicatlán hacia el Golfo de México. Cada madrugada, una magnífica vista se abre sobre el gran cañón del río. Al despertarse la vida cotidiana, se escucha la melodiosa lengua mazateca en sus calles y casas. Aquí y allá, algunas mujeres aún se dedican al hilado y tejido del algodón para sus hermosos huipiles.

Aquí, hace más de tres siglos, un pintor trazó sus dibujos sobre el lienzo para dejar constancia de los gobernantes que habían regido la comunidad. La investigación de este documento permite profundizar en los aspectos históricos de la sociedad y la política de las comunidades de la zona Mazateca del estado de Oaxaca. En este lienzo histórico están representadas escenas que guardan la memoria de importantes acontecimientos. Su tema principal parece ser la transformación del señorío prehispánico al gobierno del estilo novohispano.

Como personajes principales se representan a los caciques don Andrés y don Miguel de Mendoza sentados uno frente al otro. Sobre los mismos hay una leyenda en lengua náhuatl que se traduce como “a los dos caciques los hizo alcaldes, a don Andrés y a don Miguel de Mendoza”.

Este documento contiene también una genealógía de gobernantes representada como una serie de personas entrelazadas por una cuerda que va serpenteando y que pasa por las manos de las figuras. La cuerda representa el tlacamecayotl, o “mecate humano”, término con que se designa a la genealogía en lengua náhuatl. La línea genealógica se desprende de la parte superior del lienzo y parte de un hombre desnudo sentado frente a una mujer semiacostada, probablemente los fundadores del linaje.

En el centro del lienzo está representada una serie de nombres en lengua mazateca que sin duda refieren a los integrantes de la dinastía pintada. Los dos alcaldes son el remate de la descendencia. Ellos llevan nombres españoles adquiridos en el bautismo y lucen ya la indumentaria española en señal de su afiliación al nuevo poder. A sus lados se pintaron siete guerreros empeñados en una pelea que portan escudo y espada en mano. Desconocemos la temporalidad de esta escena, si tiene que ver con la fundación de la comunidad o con algún conflicto posterior.

Bajo las figuras de los alcaldes se ve un río que corre paralelo a la orilla inferior del lienzo. Tiene un letrero que dice atengo quiotepetl, “río de Quiotepec”, nombre del río que atraviesa la Sierra Mazateca y se convierte en el Papaloapan al salir de la sierra. Otro río nace en el lado derecho del lienzo y baja para juntarse con el río grande. En el nacimiento de este río se ve dibujada una montaña y próxima a ella una iglesia sobre la cual está el nombre de Ayauhtla.

En la parte central superior del lienzo se pintó lo que parecen ser unas terrazas con muros de piedra. De tres manantiales se desprende una corriente de agua que corre cuesta abajo hacia el río de Quiotepec. Probablemente se trata de tierras de los gobernantes del pueblo. Notemos que la pareja de fundadores se encuentra sobre el muro superior. Los árboles frutales y ornamentales pintados en distintos espacios representan quizás las propiedades de los gobernantes. Finalmente, vemos un camino que va de la parte media de la orilla derecha, pasando por el centro, hasta el ángulo superior izquierdo. Es la vereda que se convirtió en la carretera Jalapa de Díaz-Huautla.

Hay en este lienzo leyendas en mazateco y náhuatl, y algunas que corresponden a la lengua española —un trilingüismo propio de la época en que fue confeccionado y de la zona de Oaxaca de donde procede— que explican las pinturas, como la principal encima de la iglesia que, traducida del náhuatl, reza: “el año de 1677 [desde] que nació dios. El Señor San Bartolome, no hay llanura allí, tan solo peñascos y cuevas”. Este año indica que el lienzo probablemente es copia de un original de mediados del siglo XVI.

Cada códice o lienzo es una ventana que asoma al pasado, una oportunidad que propicia investigaciones, un testimonio para ser descifrado. El Lienzo de Ayautla es una fuente invaluable para acercarse a la cosmovisión de los pueblos antiguos de México a través de la pictografía que revela lo mismo mitos fundadores que episodios de guerra, formas de gobierno y percepción del territorio. Había una vez una historia hecha a mano sobre manta de algodón… Bienvenidos a descubrirla.

En 1999 la UNESCO declaró el 21 de febrero el Día Internacional de la Lengua Materna. Una de las principales líneas de trabajo de la Biblioteca de Investigación Juan de Córdova es el estudio y divulgación de lenguas que se hablan en México y, en especial, en Oaxaca.

Para celebrar, este año se organizaron grupos de hablantes de zapoteco, mixteco, triqui y huave en el Centro Cultural San Pablo. Platicaron de su lengua y su cosmovisión al público. También se exhibió y leyó contenido en lenguas de Oaxaca editado por la FAHHO y otras instituciones: la colección LILEEME (Ediciones del Ermitaño), de literatura mexicana; los cuadernillos Nanociencia en coedición con la UNAM; el Atlas del cuerpo humano, coeditado con el CaSa, así como el uso de las loterías en chatino, zapoteco y ayuujk.

Además, Zaira Hipólito y Tomas López Sarabia realizaron una plática sobre la plataforma NDIYA —un proyecto de sensibilización y protección de los derechos lingüisticos— en la Universidad La Salle donde dieron a conocer a los alumnos de la carrera de Lenguas Modernas e Interculturalidad las características de la plataforma, así como la situación de los derechos lingüísticos en Oaxaca.

Por parte de la Coordinación de Curaduría y Producción comenzó la rotación de las diferentes exposiciones que tocan el tema de lengua y cultura en las comunidades que están interesadas en ofrecer estos contenidos a sus habitantes. El día 21, en el municipio de Cotzocon Mixe, se inauguró la exposición Juan José Rendón Monzon, de la lingüística académica al dialogo cultural en las instalaciones del Instituto Superior Intercultural Ayuujk. Rendón fue un personaje importante para la Sierra Norte y el Istmo, ya que impulsó la investigación, la enseñanza y la lecto-escritura del zapoteco y del mixe a mediados de los ochenta.

El periodo del 21 de febrero de 2016 al 21 de febrero de 2017 fue declarado por la UNESCO Año de la Educación de Calidad, Lengua(s) de Instrucción y Resultados del Aprendizaje. En este sentido, la BIJC trabaja para ofrecer contenidos que ayuden a mejorar la educación en lengua materna: el taller Gramáticas Pedagógicas, el taller Traducción Literaria o el estudio de documentos antiguos. Según la UNESCO, recibir educación en la lengua materna de los alumnos resuelve problemas de desigualdad social, da oportunidad de que los estudiantes se desenvuelvan con más soltura y confianza en su periodo de formación.

Si quieres saber qué puedes hacer para ayudar a divulgar la riqueza de las seis familias lingüísticas que se hablan en Oaxaca visita la página www.todas-lenguas.mx.

Lo sentimos, la página que buscas no existe.

¡Muchas Gracias!

En breve nos pondremos en contacto contigo.