Localizado en el exconvento erigido en el siglo XVII, el Instituto Cultural Fray Francisco de Toral es un proyecto que ha sido acariciado por largo tiempo por las autoridades religiosas seculares.

Auspiciado por la Arquidiócesis de Yucatán, este centro tiene como mira convertirse en un espacio en el que se reúna, resguarde y difunda el patrimonio artístico y documental de una de las diócesis más antiguas de México: la yucateca, que data de 1519.

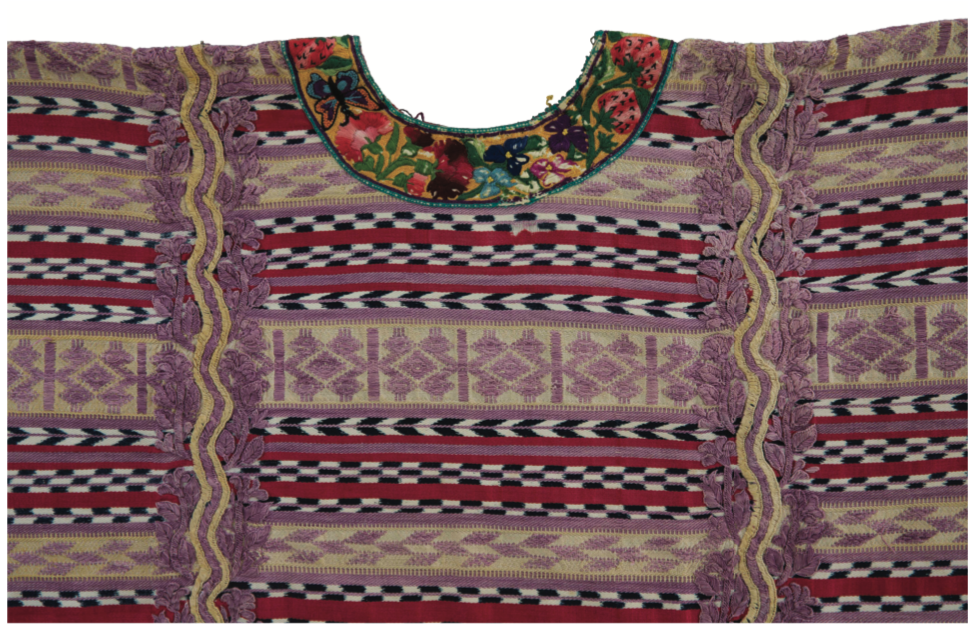

El exconvento de San Francisco de Asís, clara alusión al fundador de la orden que evangelizó la zona, alberga al momento diferentes colecciones bibliográficas y documentales de gran importancia para la historia eclesiástica y civil de la península, que datan de los inicios de la colonización y evangelización de la zona.

Los encargados del proyecto se han enfocado en garantizar, en lo posible, la óptima preservación de los materiales que tendrá el Instituto Cultural en su resguardo, iniciando por la colocación de los fondos bibliográficos y documentales en condiciones climáticas estables, ya que el clima caluroso y húmedo de Yucatán propicia que el deterioro de libros y documentos sea inevitable, pues actúa como catalizador en el crecimiento de microorganismos e insectos y expone al papel de libros y expedientes a niveles de humedad que están lejos de ser los óptimos para la conservación del material.

Otro de los pasos importantes fue la colaboración de Adabi de México que, a invitación de las autoridades de la arquidiócesis, ha enfocado su experiencia de más de una década en materia de archivística, libro antiguo y conservación, a los proyectos de catalogación documental, clasificación bibliográfica y la puesta en marcha de un taller de restauración.

El presbítero Héctor Cárdenas, actual encargado del proyecto por parte de la arquidiócesis, ha presenciado cómo el personal de Adabi de México ha emprendido la tarea. En primera instancia, la ordenación y elaboración del inventario del Archivo Histórico Diocesano realizado por la coordinación de Archivos Civiles y Eclesiásticos, bajo responsabilidad de Jorge Garibay Álvarez, proceso que llevó seis meses para consolidarse, y que incluyó el orden y registro del acervo y proveyó a las autoridades, encargados —y posibles investigadores— de la capacitación en materia de catalogación de archivos diocesanos y paleografía. Con ello se logrará un mejor registro de los documentos para su control, una mejor atención a los usuarios y una lectura más rigurosa del material. Una vez que se ponga en marcha el servicio de consulta, los estudiosos e interesados en la evolución histórica del área, la institución religiosa, y otros aspectos sociales, tendrán en este archivo una veta muy importante de información.

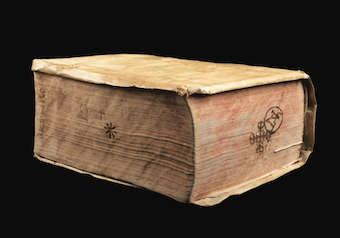

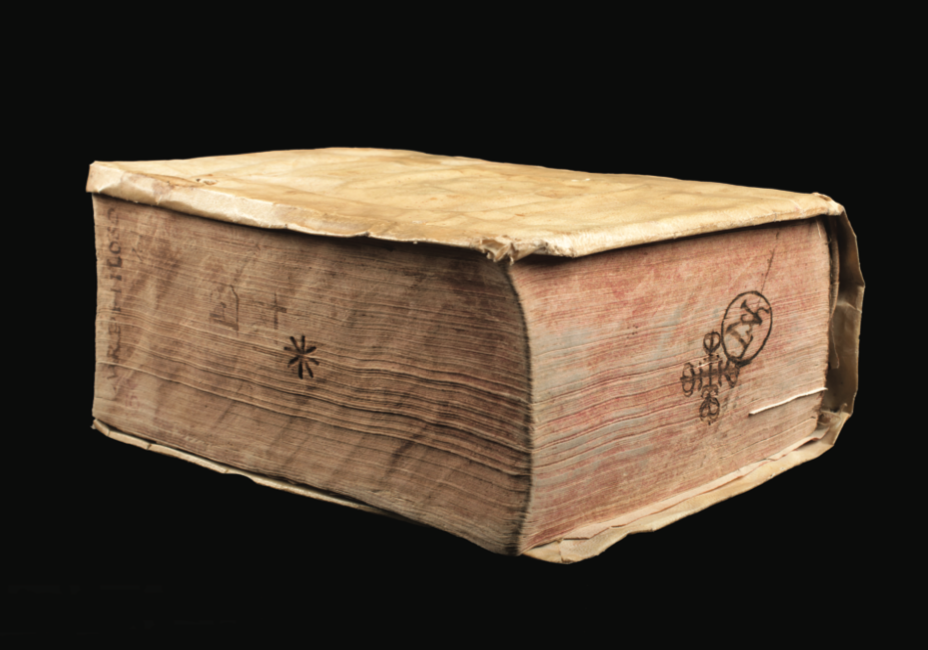

El segundo proyecto que Adabi llevó a cabo en el Instituto Cultural Francisco de Toral fue la limpieza, organización y catalogación de las colecciones del Seminario de Yucatán y de la Catedral de Mérida, a cargo de la Coordinación de Biblioteca y Libro Antiguo, encabezada por Elvia Carreño Velázquez. En total se procesaron más de un millar de libros, que datan del siglo XV hasta el XX, en diversos formatos y sistemas de reproducción. Sin embargo, además del material bibliográfico, el acervo también posee publicaciones periódicas, manuscritos y material gráfico, con tintes religiosos, sociales e históricos. Entre las publicaciones clasificadas se localizaron tres libros incunables fechados en 1500 e impresos en Venecia por Baptista de Tortis, así como una segunda edición de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz, cuyos volúmenes poseen un grabado considerado de suma rareza por los especialistas.

Entre el material hemerográfico que se localiza en el acervo, se encuentran diversas revistas regionales, muchas con textos literarios, así como vistas de oficios cotidianos y reportajes sobre la visita de diferentes personalidades entre las que sobresale Porfirio Díaz.

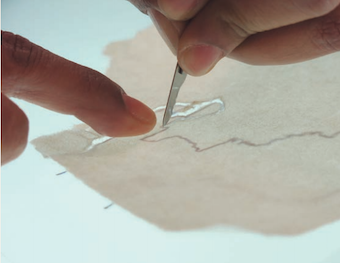

El tercer proyecto que involucra la colaboración de Adabi de México con el Instituto Cultural Fray Francisco de Toral es la puesta en marcha de un taller de restauración, en el que interviene la generosa aportación de Fomento Cultural Banamex. Como se ha dicho, el clima de la península ha influido definitivamente en el deterioro del patrimonio documental. Es necesario generar un centro de trabajo que recupere los libros y documentos resguardados en el Instituto, a la vez que sirva de polo de atracción para el inicio de este tipo de disciplina en la zona, indispensable para la conservación del patrimonio regional. Se pretende que el centro establezca parámetros de conservación locales —pues no existen normatividades generales en cuestión de conservación— e imparta cursos de capacitación en la materia. Este proyecto está a punto de iniciarse y está respaldado por los interesados en el rescate y conservación de los archivos y bibliotecas de la península.

Con estos proyectos, Adabi de México contribuye al rescate y preservación del patrimonio documental de los mexicanos por medio de sus diferentes especialidades, y a la generación de conciencia sobre la importancia que tienen estas fuentes para comprender la historia y explicarnos como país.