Jarra de vidrio, cesta de mimbre, huipil de manta de algodón, cazuela de madera: objetos hermosos no a despecho sino gracias a su utilidad. La belleza les viene por añadidura, como el olor y el color a las flores

Octavio Paz, El uso y la contemplación (1973)

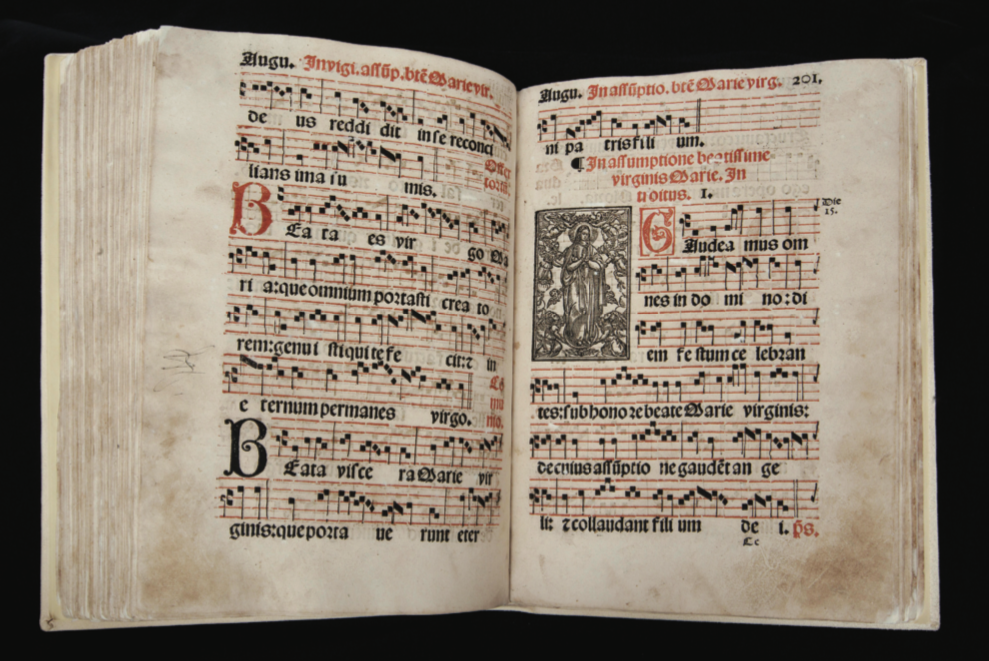

En Oaxaca han pervivido a lo largo del tiempo talleres artesanales cuyo trabajo es muestra del talento intrínseco de mujeres y hombres capaces de imaginar, innovar y crear con las manos. Los productos artesanales son una expresión artística que se ha transmitido de generación en generación, que parte de su entorno comunitario en estrecha relación con su patrimonio cultural inmaterial.

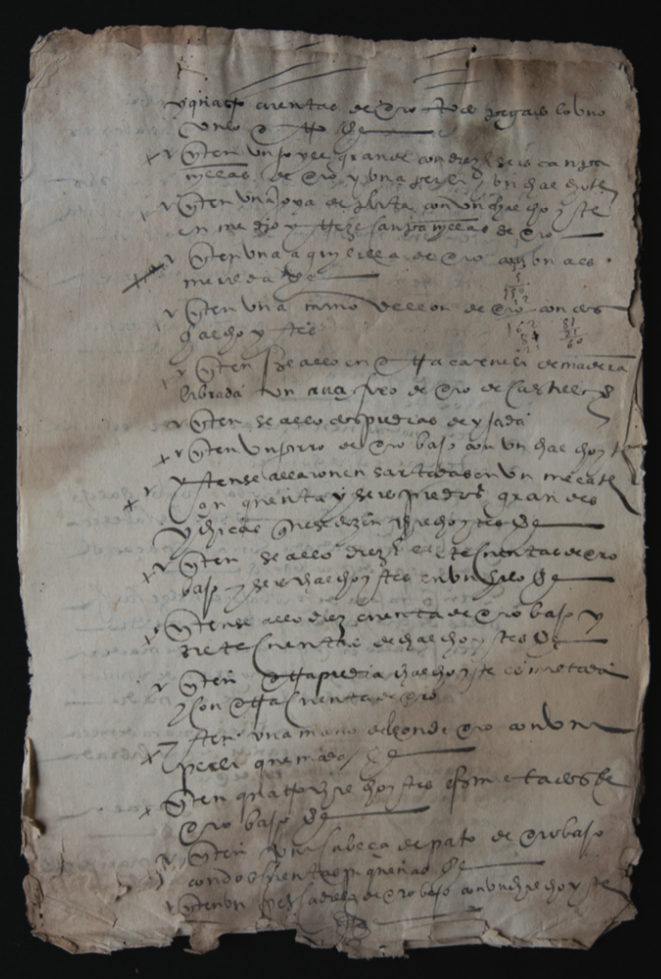

Lamentablemente, cada vez son más evidentes el abandono de la artesanía como alternativa laboral y el profundo desconocimiento que tiene la sociedad en general de su valor sociocultural y económico como expresión artística cimentada, en gran medida, en el modo de vida de una comunidad. Por lo que, con el afán de acercar a la ciudadanía a la apreciación de la obra creativa que condensa el patrimonio cultural de una familia, un taller, una localidad o una región, se abrió al público la exposición Tunmuk. Hecho a mano, hecho en México, en la Galería del Centro Cultural San Pablo. En ella encontramos magníficas piezas elaboradas por personas portadoras de la tradición que ejemplifican la capacidad creativa de comunidades como Oaxaca de Juárez, Pinotepa de Don Luis, San Andrés Solaga, San Bartolo Coyotepec, San Juan Guelavía, San Luis Amatlán, San Marcos Tlapazola, Santa Catarina Mechoacan, Santa Cecilia Jalieza, Santa María Atzompa, Santo Tomas Jalieza, Teotitlán del Valle, Tlacolula de Matamoros y producción de los talleres Polvo de Agua, Zegache y Xaquixe.

Esta exposición busca facilitar el encuentro entre la creación artesanal y el desarrollo de nuevos públicos. El recorrido por la misma nos permite apreciar la utilidad y belleza de jarras, vasos, cazuelas, platos, cucharas, espejos, candelabros, mesas, sillas, mecedoras, entre más de 325 objetos. La museografía logra transmitir confort y belleza; es en sí misma una invitación a incorporar los objetos-arte en nuestra vida cotidiana, utilizarlos en cada uno de los espacios de nuestro hogar: sala, comedor, cocina y baños. Es la oportunidad para resaltar la utilidad y belleza de lo hecho por manos oaxaqueñas.

La asistencia de aproximadamente 10,000 personas a la exposición, entre los meses de abril y junio de este año, es un aliciente. Si aún no has tenido la oportunidad de visitarla considera que tienes hasta el 2 de agosto; también puedes hacer un recorrido virtual por la misma en el canal de YouTube de la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca.

Con esta exposición la FAHHO ratifica su convicción por trabajar a favor del sector artesanal, el cual contribuye a fortalecer la cohesión social y a construir identidad, motivo por el que esta exposición es un esfuerzo por abrir mercados, no sólo para que las familias de artesanos se beneficien, sino también para fortalecer el entramado cultural y social de Oaxaca