Con olor a cielo

No hay nada que la presencia de un árbol no pueda mejorar en el mundo. En diversas ocasiones hemos hablado de la bondadosa forma de existir que los árboles tienen dentro de la maravillosa manera en que este planeta acontece. Y aunque hemos llamado servicios ambientales a aquello que los árboles nos comparten: purificación del aire, captación de agua, regulación del clima, protección del suelo y preservación de la biodiversidad —incluso podemos agregar el control de inundaciones y la mitigación del cambio climático, como si a los árboles les correspondiera remediar los grandes errores que la humanidad ha cometido, precisamente porque ha visto como servidores a los propios árboles y a muchos otros seres vivos—, no se trata de otra cosa que de la manera en que los árboles viven, ellos son así, es su forma de respirar, de vivir, de estar.

En el fondo sabemos que no son para nosotros, sino con nosotros. Históricamente han acompañado el devenir de las diversas civilizaciones y culturas: han sido refugio, alimento, espacio, conexión, símbolo, lanza, flecha, cayado, silla, mesa, rueda. También los árboles nos han dado la cultura, la civilización.

Hoy nos cuesta imaginar los espacios culturales sin árboles, incluso consideramos que quien difunde la cultura debería tener un compromiso fehaciente con los entornos ambientales, con los ecosistemas naturales y humanos. La Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca ha asumido un compromiso ambiental desde el momento en que lo que hoy es su sede fue recuperada de entre las toneladas de cemento que revestían el esplendor del exconvento de San Pablo.

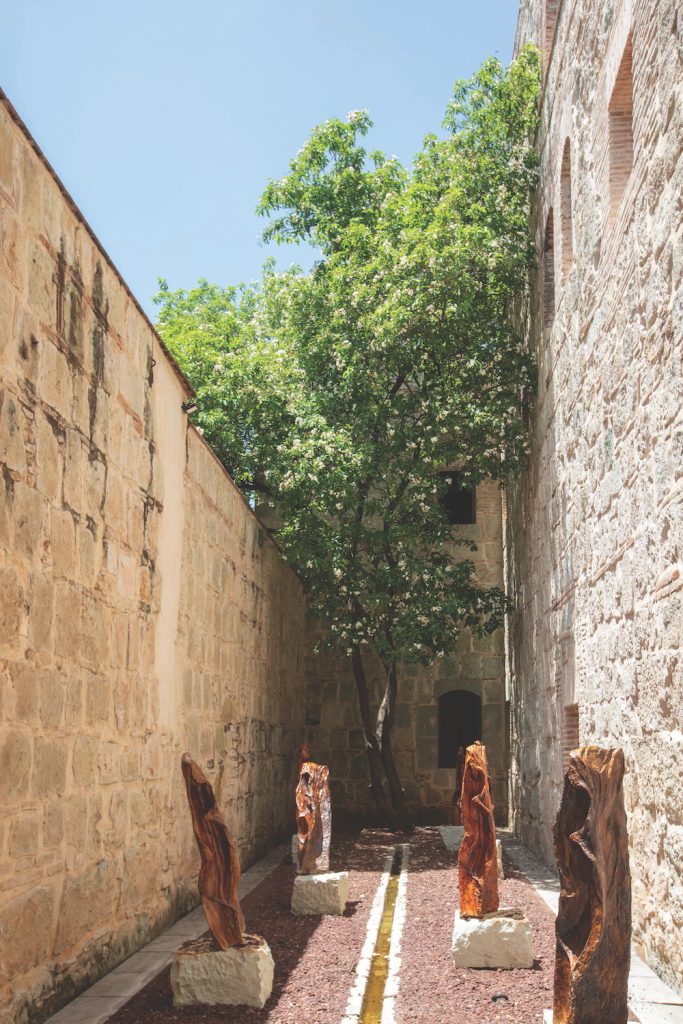

Por eso es que en el Centro Cultural San Pablo se plantaron tres árboles: dos palos mulatos en el atrio y un guie’ xhuuba en el Patio Domina. También podemos encontrar una pitahaya que abarca el muro lateral, además de albahaca, lavanda, epazote, árnica, coles y lechugas. Don Ezequiel Martínez Vargas es el jardinero de San Pablo —entre otros espacios de la FAHHO—, quien se encarga de regar las plantas de cinco a siete y media de la mañana durante el tiempo de secas, actividad que varía cuando llegan las lluvias. Una de las peticiones que don Ezequiel hace a los visitantes de San Pablo es la de no pisar el área donde se encuentran sembradas las plantas, pues la compactación del suelo es una de las condiciones que más dañan su crecimiento. Más bien, al contrario, la tierra debe mantenerse suelta y abonada, explica don Cheque, como lo conocemos en la FAHHO. La compactación reduce la porosidad, la infiltración de agua y la actividad microbiana del suelo, esto limita el desarrollo de las raíces, reduce la absorción de agua y nutrientes, dificulta el intercambio de gases y la disponibilidad de oxígeno para las raíces. Los efectos negativos también se expresan en la producción, que no solo es escasa, sino que presenta plantas pequeñas y mayores probabilidades de marchitez, asimismo, aumenta la vulnerabilidad ante la sequía y las enfermedades del sistema radicular —es decir, el sistema de raíces que se encuentran bajo tierra—.1

Las plantas que habitan el Centro Cultural San Pablo tienen un valor por sí mismas, como dije antes, porque son seres vivos que existen dadivosamente con los demás. Sin embargo, también están impregnadas de aquellos valores que les hemos dado por medio de la cultura, y un claro ejemplo de ello es el árbol guie’ xhuuba, que fue plantado en el Patio Domina. Este espacio fue, originalmente, el acceso al claustro del convento de San Pablo y, después de su restauración, se eligió para la plantación de este árbol por tratarse de una especie endémica de Oaxaca, así como por su conexión con los espacios sagrados y el uso ritual que probablemente ya tenía desde la época prehispánica.

En el libro Guie’ gui’xhi stinu Guidxi Rialle Bi / Plantas representativas de La Ventosa, Oaxaca, al guie’ xhuuba también se le llama jazmín del Istmo y se le describe de la siguiente manera:

Árbol escaso que alcanza una altura de 10 metros. Su flor es blanca y florece hacia el final de la época de sequía. Su fruto es lobulado y oscuro y se presenta poco después del periodo de floración. Se conocen dos variedades, una de monte y una de vivero. La flor se aprecia particularmente por su aroma. Eustaquio Jiménez Girón indica en su Guía Gráfico-Fonémica para la Escritura y Lectura del Zapoteco que el nombre actual de este árbol proviene de la frase guie’ xho’ guiba’ que el autor traduce como ‘flor que perfuma la gloria celestial o mansión de los Dioses’. En Tehuantepec se conoce esta flor como guie’ xho’ ba’ que se traduce como ‘flor de tumbas’.2

Por su área de ubicación, los zapotecos del Istmo sienten un particular orgullo por este árbol, cuya flor emite el aroma que ha evocado distintos nombres y significados que, atravesados por el tiempo, las traducciones y las reinterpretaciones, han dado lugar a una interesante polisemia: “Flor de maíz”, “Flor que se desgrana”, “Flor poderosa del inframundo”, “Flor que vibra en la sepultura”, “Flor con olor a cielo”. El delicado, pero poderoso aroma de la flor, que también se ha utilizado para aromatizar sahumerios y cigarros, ha evocado un horizonte místico en torno a ella, una sacralidad por medio de la cual dignifica los altares en los templos y los hogares, los tocados de las mujeres zapotecas y las sepulturas.3

Pero el guie’ xhuuba es también un milagro, hoy su presencia es escasa y la familia Jiménez García es de las pocas que se dedica a la producción en serie y conservación de este árbol. La tarea no es fácil, porque se trata de salvar a una cultura, por eso la técnica para su siembra es especial: a pesar de ser tan bellas, estas flores con olor a cielo son infértiles, la planta no se produce ni por semilla ni por rama, el secreto consiste en sembrar trozos de raíz.4 Quizás por eso se la relaciona con la muerte o, mejor dicho, con la vida, porque el ritual de los entierros, el abrazo final de la tierra, nos transforma a todos en vida.

Si observas el guie’ xhuuba de San Pablo, te darás cuenta de que la flor aparece especialmente en los días veraniegos, se deja ver por el día y se desgrana por la noche para recordarnos la importancia del instante, de la fugacidad de la vida. Su historia dentro de la cultura zapoteca nos permite notar las conexiones que guardamos con otros seres vivos, la importancia de las raíces —en un sentido metafórico y literal— que los árboles nos comparten para sostenernos en el mundo.

1 Jehison Torres, Jennifer A. Gutiérrez, Holman A. Beltrán, “Compactación, una de las causas más comunes de la degradación del suelo”, Revista de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, núm. 3 (2017): 18-22. https://doi.org/10.36436/24223484.225.

2 Smithsonian Institute, Guie’ gui’xhi stinu Guidxi Rialle Bi / Plantas representativas de La Ventosa, Oaxaca. Oaxaca: Smitsonian Institute, 2015, 53.

3 Gubidxa Guerrero Luis, “Guie’xhuuba, el ‘Jazmín del Istmo’,” Facebook, 20 de septiembre de 2020. https://www.facebook.com/gubidxaguerrero/posts/guiexhuuba-el-jazm%C3%ADn-del-istmoexiste-una-flor-enigm%C3%A1tica-harto-especial-con-la-q/10158858968199122/

4 “Miguel y su flor de Guie’ Xuuba, más de 20 años conservando el jazmín endémico del Istmo.” Istmo Press. Agencia de noticias, 26 de octubre de 2018, https://www.istmopress.com.mx/istmo/miguel-y-su-flor-de-guie-xuuba-mas-de-20-anos-conservando-el-jazmin-endemico-del-istmo/