Rombos letrados para revivir una técnica perdida

En siete números previos del Boletín hemos venido describiendo el proyecto que emprendimos hace nueve años Noé Pinzón Palafox y yo, auspiciados por el Museo Textil de Oaxaca con el apoyo de la Fundación Alfredo Harp Helú. Noé es un joven tejedor con gran destreza y talento, nacido y criado en la comunidad ikoots de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. San Mateo se asienta en una lengüeta de tierra estrecha y larga entre el Océano Pacífico, conocido localmente como “mar vivo”, y la Laguna Superior, que forma parte del complejo de aguas salobres del “mar muerto”. Si bien el tejido en telar de cintura era compartido por todos los pueblos originarios del Istmo, incluso en las ciudades zapotecas de Juchitán y Tehuantepec hasta finales del siglo XIX, San Mateo es hoy día la única comunidad donde florece este arte textil en toda esa amplia región.

Noé y yo hemos recreado diversas técnicas que se usaron antiguamente en Oaxaca y en otras regiones de México, pero se olvidaron durante el periodo posrevolucionario o incluso antes, durante el Porfiriato. En el Boletín de marzo de este año explicamos e ilustramos cómo hicimos un retrato tejido del Maestro Francisco Toledo, que fue exhibido en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca con motivo de su cumpleaños número 78. Noé labró con habilidad y rapidez la imagen del Maestro, a partir de una fotografía tomada por nuestro compañero Geovanni Martínez Guerra, originario de Juchitán. Al mismo tiempo que trabajaba en el retrato, Noé avanzaba en una propuesta más sencilla en su diseño, pero más compleja en su estructura. El joven tejedor es tan competente que terminó ambas piezas en julio de 2018, tras solo dos meses de labor.

En el acervo del MTO resguardamos un par de tejidos enigmáticos que provienen de la región otomí y mazahua al norte de Toluca, en el Estado de México. Probablemente fueron hechos durante las primeras décadas del siglo XX y formaron parte de la colección de Humberto Arellano Garza, fundador de la galería Carapan en Monterrey, sobrino del gran educador e ideólogo Moisés Sáenz. Es probable que don Humberto haya adquirido estas piezas en una subasta a la muerte de Frederick W. Davis, coleccionista norteamericano que había llegado a nuestro país en 1908 y se había interesado por el arte popular y las antigüedades virreinales. Esta posible procedencia se ve respaldada por el hecho de que el acervo Arellano Garza incluye cuatro sarapes y dos bolsas que fueron fotografiadas en casa de Davis en los años 1950 por una investigadora norteamericana, cuyas diapositivas pudimos examinar cuatro décadas más tarde en la Universidad de California en Berkeley. Gracias a la generosidad de María Isabel Grañén y Alfredo Harp Helú, la Colección Arellano forma hoy parte del MTO.

Los dos tejidos a los que nos referimos son una cinta cosida a una talega, adornada con rombos, y una cinta suelta más ancha, adornada con sardinetas. Estos diseños geométricos fueron labrados de una manera muy sencilla e ingeniosa, que no habíamos encontrado antes en el vasto repertorio de los textiles mexicanos. Al preparar la urdimbre, la tejedora (suponemos que era una mujer) usó hilaturas dobles gruesas para los hilos pares. En cambio, para los hilos nones empleó una hilatura delgada. Los hilos dobles constan de lana hilada a mano con malacate, teñida de color rojo, combinada con una hilaza industrial gruesa de algodón blanco. Los hilos nones constan de hilaza industrial delgada, también blanca.

La estructura del tejido es un ligamento sencillo, utilizando un solo lizo en el telar. Al iniciar la cinta, la tejedora cuidó que uno de los dos colores quedara siempre encima, para verse uniforme por el anverso de la tela. Al labrar las figuras, simplemente invirtió los hilos pares, para que el color opuesto se hiciera visible por el anverso. De esta forma, el diseño se aprecia en positivo por el anverso y en negativo por el reverso. Las cintas tejidas en el Estado de México ejemplifican la forma más sencilla de la técnica, pero años más tarde el Museo pudo adquirir ejemplos de seda más finos y complejos, que datan de finales del siglo XVIII o principios del XIX, algunos de ellos inscritos con versos y el nombre de su propietario, como podemos leer en la primera fotografía: “NI ME PRESTO NI ME DOY SOLO DE MI DUEÑO SOI GONZALES”.

Dos rasgos permiten distinguir a esta técnica. En primer lugar, como los hilos nones de la urdimbre son blancos (o amarillos, en el caso de la cinta ilustrada en la fotografía), la saturación del color en las figuras se ve disminuida por las leves líneas claras que forman estos hilos. En segundo lugar, como la manipulación de los hilos pares de la urdimbre (para cambiar de color) solo ocurre cada tercera trama, la técnica facilita la ejecución de ángulos agudos, como podemos constatar en los rombos y las sardinetas. Sin embargo, las inscripciones y las pequeñas figuras de animales y plantas, mujeres con falda y hombres con pantalones, demuestran la habilidad de las tejedoras mexicanas, seis o siete generaciones atrás de la nuestra, para labrar diseños complejos en una técnica que demanda un control riguroso de la tensión de la urdimbre en el telar.

Fuera del MTO, el único otro ejemplo mexicano que conocemos de esta estructura de tejido es una larga cinta o faja en el Cooper Hewitt Museum en Nueva York, con un diseño geométrico repetitivo. Por otro lado, se conservan en museos públicos y colecciones privadas algunos ejemplos precolombinos procedentes de la costa de Perú: identificamos en fotografías un poncho y una bolsa para hoja de coca. La técnica parece usarse hasta la fecha en la región quechua de Tarabuco, Departamento de Chuquisaca, en la Cordillera Oriental de los Andes en Bolivia, donde fue tejida una faja comparativamente sencilla que recibimos en donación, como parte de la colección de Tony y Roger Johnston.

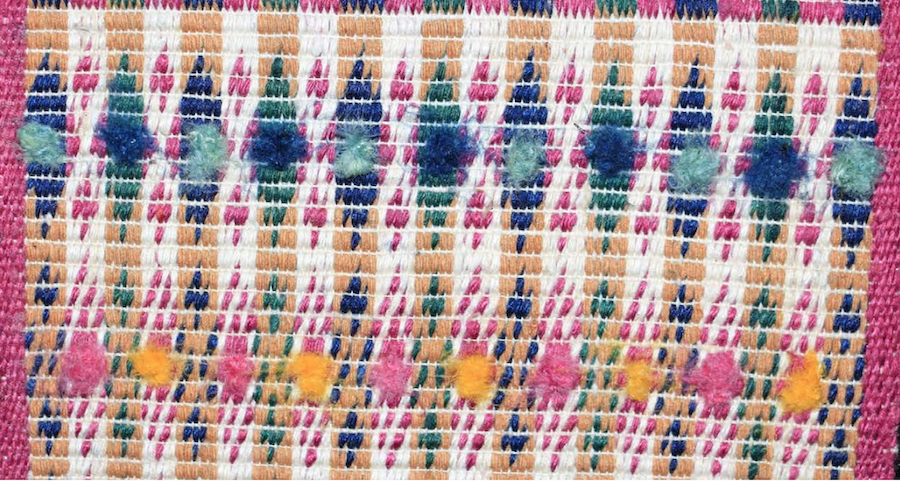

Noé y yo nos propusimos como reto recrear en telar de cintura la estructura que bautizamos como “tejido de urdimbre doble invertida”, puesto que no encontramos nombre ni descripción alguna de ella en la literatura especializada sobre técnicas textiles. Escogimos dos materiales distintos para tejer esta muestra: 1) seda criolla oaxaqueña, criada e hilada con malacate en San Pedro Cajonos por la familia de Moisés Martínez Velasco, teñida con grana, añil y zacatlaxcal (Cuscuta sp., planta parásita amarilla que hemos comentado en artículos anteriores de esta serie); 2) algodón coyuchi (fibra de color canela, sin teñir) cultivado en comunidades mixtecas del distrito de Jamiltepec, hilados con charkha (la rueca que usaba Mahatma Gandhi) en San Mateo Río Hondo, comunidad zapoteca del distrito de Miahuatlán.

Iniciado el tejido, constatamos la facilidad con la que esta técnica permite labrar líneas sesgadas. Nuestro diseño desplegó así rombos en distintos tamaños, insertando letras en algunos de ellos para formar la palabra COCOL. Con este término designamos en México a un pan tradicional en forma de rombo. La palabra alude además a los tiempos difíciles (“me fue del cocol”), evocando las epidemias de cocoliztli (enfermedad, pestilencia) en el siglo XVI, que mataron a millones de personas. Sembrar COCOL COCOL en un lienzo es para nosotros plasmar una advertencia velada sobre la debacle ambiental que se avecina, consecuencia de nuestra adicción mundial a los combustibles fósiles.

Para enriquecer la textura del tejido y acentuar el centro de los rombos, empleamos como trama suplementaria un torzal emplumado que nos proveyó Román Gutiérrez Ruiz de Teotitlán del Valle, quien torció plumón de ganso (teñido con grana, añil y zacatlaxcal, al igual que la seda) con hilo industrial fino de algodón.1 Nos parece que los puntos esponjados resultantes contrastan de modo sorpresivo con los cambios de color en la urdimbre plana: casi los subvierten. Terminado el tejido, Noé trenzó los cabos de la urdimbre en ambos extremos del lienzo. Conforme ejecutaba las trencillas de tres cadejos, las fue entrelazando de la misma forma como se empuntaban los rapacejos de los rebozos mexicanos a principios del siglo XIX, fechas cuando creemos que fue labrada la cinta del señor González.

Al recrear esta técnica, como el brocado de urdimbre, la tela doble, el tejido de urdimbre transpuesta y otras estructuras textiles, reconocemos tácitamente los antiguos vínculos entre las culturas andinas y los pueblos originarios de México. A lo largo de milenios, las dos regiones intercambiaron semillas, plantas, animales e ideas. Dan fe de este intercambio la introducción del cacao, el pataxtle y el achiote a estas tierras, y la exportación temprana del maíz, el nopal y la grana. Las investigaciones recientes sugieren, de hecho, que el maíz salió de México a medio domesticar y regresó de los Andes como la mazorca que conocemos. En vista de esta larga y noble historia, sentimos que nuestra sociedad debe mirar y tejer al sur, más que al norte. Así lo propone este Dechado de Cocoles.

1 El proveedor del plumón, ubicado en el extranjero, asegura que los gansos no sufren en momento alguno del proceso de producción y extracción de las fibrillas.